-

随着国家经济水平的提升、城市化建设的加快,农村经济也在稳步增长,农村环境保护意识也逐渐提升。与城市排水特点不同,农村人口居住分散、用水量相对较少、产生的生活污水量也较小。农村排水日变化系数大,受人口数量、居民生活习惯、季节变化影响较大;同时,农村排水时变化系数也较大,每日排水主要集中在早晨、中午、晚间用水高峰期,夜间排水量较小,甚至可能断流。农村大多通过现有沟渠将生活污水排放到就近水体,少部分农村现存的管网也多为雨污合流排放,直排、乱排现象较普遍,导致农村周边水体受到较严重的污染,进而影响农村的大气环境和土壤环境,给美丽宜居乡村建设的推进带来不小的阻碍。城市排水系统管径较大,建设费用大,其中农村污水治理工程中管道敷设成本占建设投资的70%以上,所以城市排水管网不适合在农村地区投入使用。因此,研究管径较小、建设费用更低、适合在农村地区使用的小管径排水系统是十分必要的。小管径排水系统,是指管径不超过200 mm,主要收集截留池或化粪池出水中水相部分的排水系统。该排水系统具有管径小、附属设施简便等特点,使其在农村地区更具适用性。

城市排水系统管径较大,与农村排水特点不符,不适合在农村地区使用。在我国东部平原河网地区少部分已铺设污水收集管网的农村中,存在管网设计不规范、运维管理措施不完善等问题。小管径排水系统在东部平原河网地区有一些应用,但目前对该排水系统管道内水流特征及水力学特性的认识不够全面,故对此展开研究。目前,利用数值模拟对流态进行模拟的技术比较广泛且模拟结果准确度较高[1-4],结合实际排水数据能得到比较符合实际的结果。

我国农村对小管径排水系统的应用较少,因此,本研究通过对不同类型农村生活污水排放特点及水质特点的分析,并根据现有的排水设计规范,提出适合不同类型农村使用的小管径排水收集系统,以改善农村排水现状;利用流体体积模型,模拟重力流排水管道在不同应用条件下的气液两相流,分析其在不同流态下的压力、湍动能的分布规律,为构建符合农村排水特点及农村经济情况的污水收集系统提供参考。

全文HTML

-

1)不同类型农村人口特性分析。东部河网的平原地区地势平坦,水系分布广泛,农村人口数量相对较多,村庄聚集程度较高,依水而居,各村庄人口数量平均为1 000~2 000人;丘陵地区地势起伏程度、人口数量、村庄聚集程度均居于平原和山区两者之间,各村庄人口数平均在500~1 000人;山区地势起伏明显,农村人口数量相对较少,村庄分布较为分散,各村庄人口数量约为500人。

2)不同类型农村排水特点分析。本研究选取我国东部平原、丘陵和山区3个类型的农村排水,按照特点对其进行了研究和分析。平原地区农村经济条件相对较好,人口相对集中,卫生设施、淋浴设施较齐全;丘陵和山区村庄分布较为分散,经济条件相对较差,卫生设施、淋浴设施不够齐全。根据水资源公报[5-7]、已有研究[8]、相关指南[9-11]及实测数据等,得知人均用水量为60~200 L·d−1。排水量为用水量与排水系数的乘积,排水系数通常约取0.8。

3)污染物浓度的特性分析。农村生活污水中含有悬浮物、有机物、氮磷营养物质、油脂等成分,其主要来源于厨房、洗浴、洗衣、厕所排水,各类污水占比受季节、该地生活条件及生活习惯等因素的影响。对于一般的生活污水,居民人均用水量小于100 L·d−1,污水COD为200~500 mg·L−1;居民人均用水量在100~200 L·d−1,污水COD可根据用水量的大小在300~400 mg·L−1进行选择[12]。冯华军等[13]的研究结果表明,东部地区生活污水COD为135~639 mg·L−1。相关指南[9-11]建议农村生活污水COD应设计为250~400 mg·L−1。

4)污水参数特性分析。不同类型农村分布情况不同,平原地区村庄分布相对集中,经济条件相对较好,居民用水量和排水量相对较大;山区经济条件较平原区差,居民用水量和排水量相对较小。污水在进入管网前先流入化粪池,污水中的大颗粒固体和漂浮物质在化粪池内与水相分离,从而进入管网的污水中的易沉降固体和漂浮物均较少,本次模拟中生活污水参数如表1所示。

-

多相流模型可分为气-液或液-液流动、气-固流动、液-固流动、三相流动共计4类模型。多相流模型主要包括VOF模型、混合模型、欧拉模型3种。本研究涉及的多相流为气-液分层两相流,是存在明确定义的界面分离的不混溶流体的流动,故选用VOF模型进行模拟。VOF模型[14]可以通过求解一组动量方程并跟踪整个流体域内每种流体的体积分数,来模拟2种或多种不混溶流体,本次模拟涉及的方程有连续性方程(见式(1))和动量方程(见式(2)~式(4))。

式中:

$\rho $ 为流体密度,kg·m−3;p为压力,Pa;u、v、$\omega $ 为流体在t时刻分别在点(x,y,z)处的速度分量,m·s−1;t为时间,s;$\mu $ 为动力黏性系数,kg·(m·s)−1。采用Realizable

$k{\text{-}}\varepsilon $ 双方程模型对管道进行模拟,模拟方法可参照SHIH等[15]提出的方法。相比于标准方程,其可给出更合理的湍流尺度,湍动能方程见式(5),扩散方程见式(6)。式中:

${G_{{k}}}$ 和${G_{\rm{b}}}$ 分别为平均速度梯度和浮力引起的湍动能k的产生项;${Y_{\rm{M}}}$ 为脉动扩张项;${C_{{\rm{1\varepsilon }}}}$ 、${C_{{\rm{2\varepsilon }}}}$ 、${C_{{\rm{3\varepsilon }}}}$ 均为经验常数;${\sigma _k}$ 和${\sigma _\varepsilon }$ 分别为湍动能和耗散率普朗特数;${S_{{k}}}$ 和${S_{\rm{\varepsilon }}}$ 为定义源项。其中,模型常数取值[16]为${C_{{\rm{1\varepsilon }}}}$ =1.44、${C_{{\rm{2\varepsilon }}}}$ =1.92、${\sigma _{{k}}}$ =1.0、${\sigma _{\rm{\varepsilon }}}$ =1.3。 -

平原地区、丘陵地区和山区的农村分别以不同坡度表示。选取管段为村庄排水干管弯管部分,排水干管收集水量为村庄总排水量,而弯管部分水流方向出现明显变化,其水力学特性与直管管段有较大差异,故选取此部分管段进行模拟研究。弯管前部管道长度为管径的5倍,弯管后部管道长度为管径的7.5倍,采用结构化网格进行划分,并加密边界层和弯管部分,网格划分结果如图1所示。通过网格无关性验证,并综合考虑模拟误差及计算资源消耗[17-20],以确定网格数量。

本研究针对不同类型农村中相同人数、相同流量2种情况进行了模拟,主要通过水力计算[21]确定管道管径、流速和充满度。具体初始模拟参数如表2所示。

1.1. 不同类型农村排水现状特性分析

1.2. 小管径排水管道数值模拟的模型选择

1.3. 小管径管道数值模拟

-

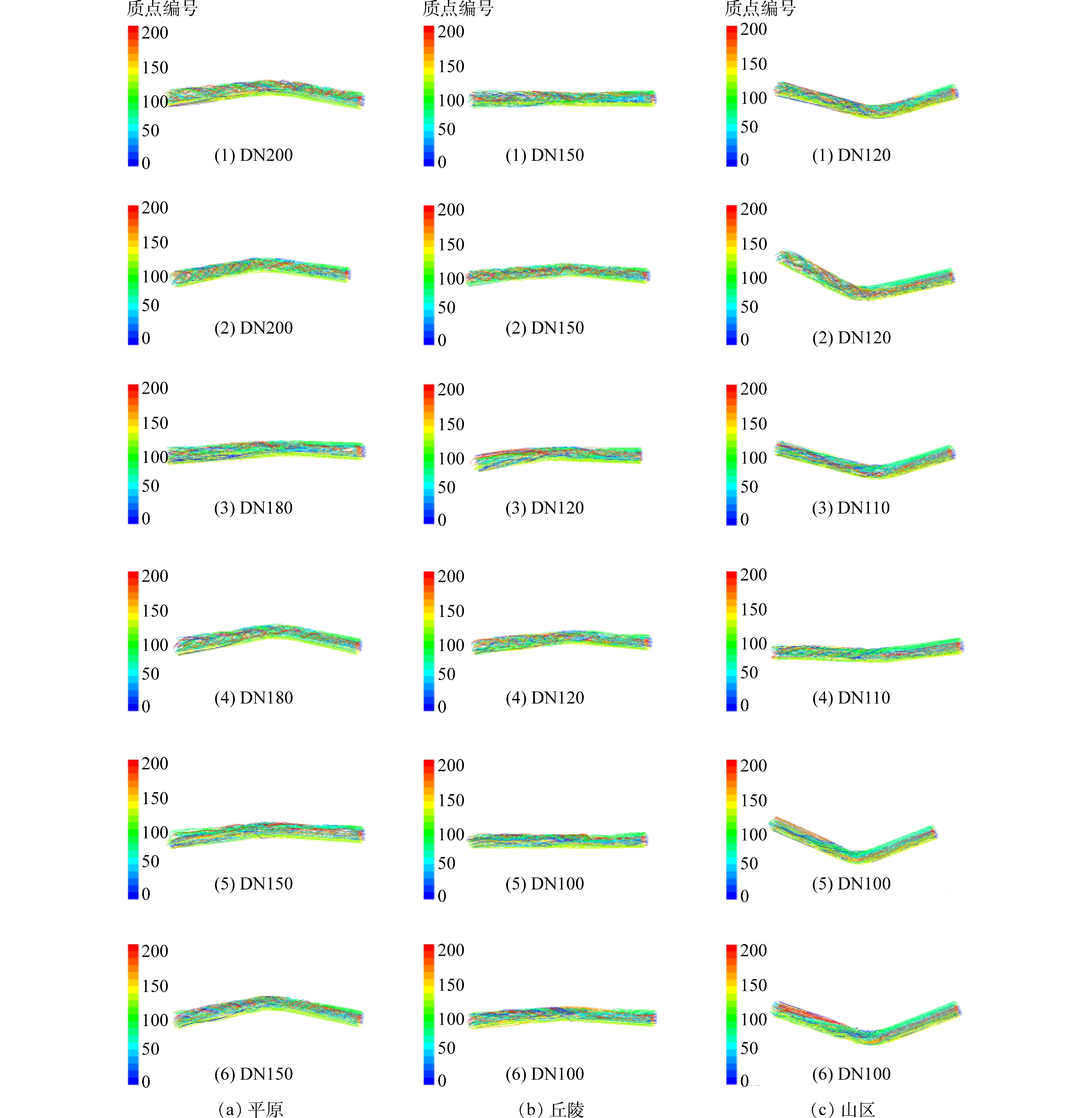

不同类型村庄的排水管道内流线分布如图2所示。流线显示了流体质点的运动轨迹,由图2可见,管道下部的水流质点运动轨迹变化幅度较小。在不同类型村庄的排水管道中,水流质点在入口处至弯道之前为均匀向前运动,流线分布较均匀,水面稳定;在弯道处流线发生变化,形成二次流,水流质点经过弯道后,在惯性力和离心力的作用下,向下游管壁外侧移动,水面出现波动;而在继续向管道出口流动的过程中,流线又逐渐趋于均匀分布,水面恢复平稳。同一地区的排水管道中,随着流速的增加,流线趋于均匀分布的位置与弯道间的距离逐渐增大。

管道上部的空气质点运动轨迹变化幅度较大。不同类型村庄的排水管道中,当管径取最大值,即充满度最小时,入口附近空气的运动轨迹呈旋转分布;当管径取最小值,即充满度最大时,入口附近空气的运动轨迹较为平稳,经过弯道时轨迹变化幅度增大,而后又趋于平稳。平原地区的排水管道中,随着管径的减小,充满度增加,入口附近空气的运动轨迹从旋转趋于平稳。

-

不同类型村庄的排水管道内压力分布情况如图3所示。在不同类型村庄的排水管道中,弯道处所受到的压力最大,弯道外侧的压力大于内侧,压力从入口到弯管之前压力均匀分布,到弯管处压力由管道外侧向内侧逐级递减,弯管处压力等值线沿45°截面对称分布。在同一地区的排水管道中,压力呈现由均匀分布变为弯道处外侧向内侧递减的梯度分布,再到均匀分布的规律;山区排水管道由于充满度较小,压力分布情况与平原、丘陵地区不同,管径较小时,弯道内侧因没有水流通过而呈现负压状态。

由图3可知,在不同类型村庄的排水管道中均出现如下结果,弯管外侧出现高压腔,内侧出现低压腔,从内壁道外壁压力逐渐增大。该结果与其他研究[22-24]的结果相类似。

-

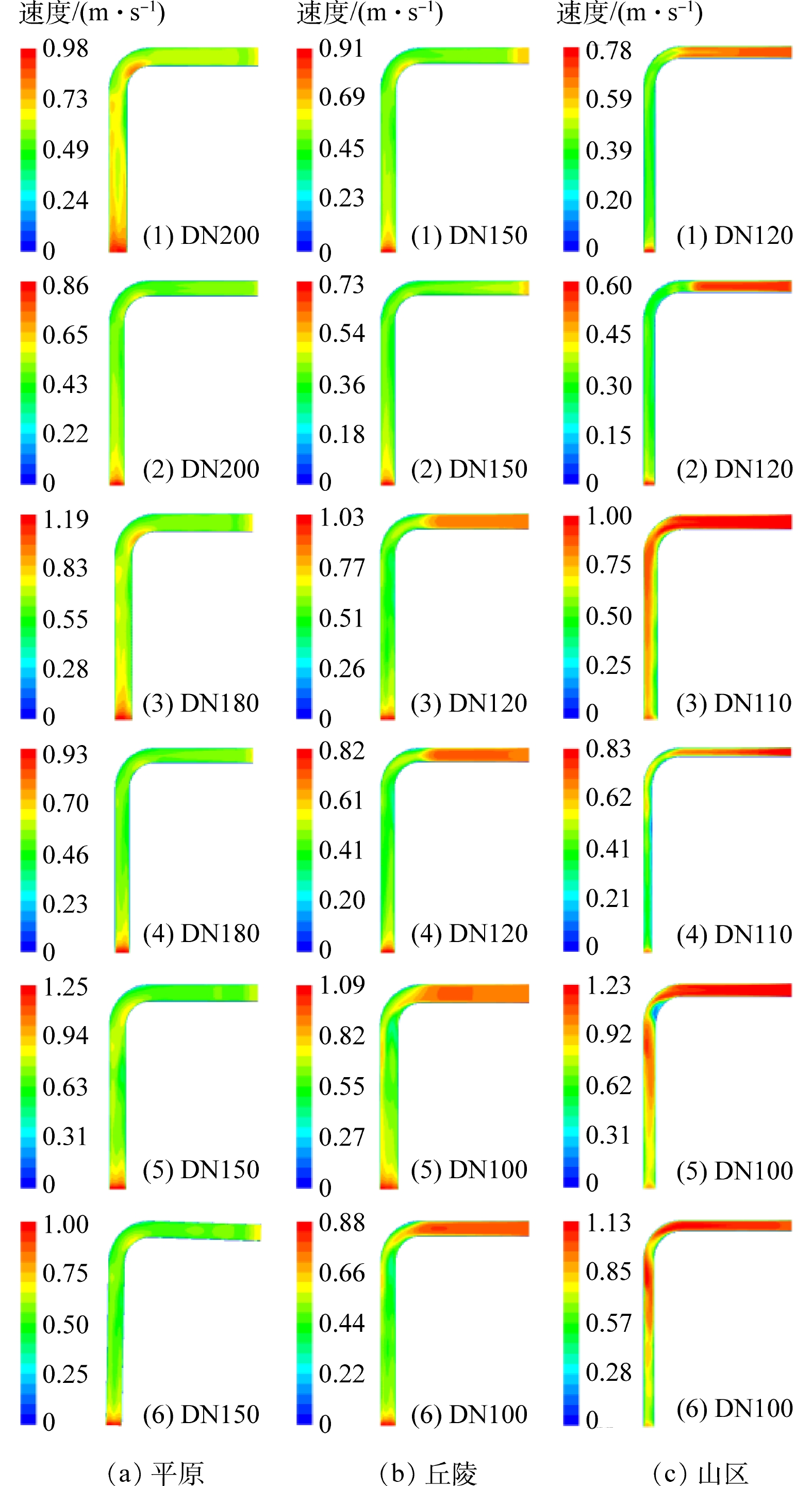

不同类型村庄的排水管道内速度分布如图4所示,速度矢量图如图5所示。在不同类型村庄的排水管道中,管道弯曲部分二次流逐渐形成,高流速区逐渐往弯道内侧移动,即弯道内侧流速大于外侧流速,山区排水管网充满度较小,在部分管道中上述现象不明显,当管道充满度增加后,该现象再次出现。在同一地区的排水管道中,弯管下游外壁面及弯管内侧流速较大;平原地区排水管道弯管内侧上游速度较大,弯管内侧下游速度小,结合矢量图可以发现,在弯管内侧下游出现小范围的回流涡旋,使得弯管内侧速度减小,这是由于水流指点受到离心力的差异,内侧出现分离区,流速慢的质点会填补空区而形成涡旋和回流[25]。

由图4和图5可知,在不同类型村庄的排水管道中均出现如下结果:弯管内侧为高流速区,外侧为低流速区,内壁容易产生管壁磨损;沿离心力增加的方向流速逐渐减小,且在离心力的作用下流体易产生二次旋流。该结果与其他研究[23-24, 26-28]的结果相似。

-

不同类型村庄的排水管道内湍动能分布如图6所示。管道内壁附着生物膜,生物膜内部的各种反应与营养物质,溶解氧等传质过程有关,而湍流过程及水流流态对生物膜传质过程有较大的影响[29],因此,对管道内湍动能的研究是十分重要的。水流通过弯道后有一定的能量损失,能量损失来源主要为流速重分布及水流分离流[30]。在不同类型村庄的排水管道中,弯道附近的湍流度较大。在平原和丘陵地区的排水管道中,管道近壁面处湍动能大于管道内部的湍动能,弯道下游内壁面处湍动能大,此处传质过程顺利进行;在山区排水管道中,管道充满度较小,弯道附近湍动能大,流层受流体与管壁间剪切力的影响较大,有着较强的物质和能量交换过程。

由图6可知,在不同类型村庄的排水管道内,气液两相相互作用,气体的存在导致流体与壁面间的摩擦系数增大,导致能量损失也随之增大;近壁面处湍动能较大,能量损失也较大。该结果与其他研究[31]的实验结果相类似。

2.1. 管道内流线分析

2.2. 管道内压力分析

2.3. 管道内速度分析

2.4. 管道内湍动能分析

-

1)水流在弯道前均匀分布,经过弯道时形成二次流,流过弯道后逐渐恢复均匀分布;由于水流质点速度方向改变及横向剪切力的作用,压力由弯道外侧向内侧递减,弯管外壁面压力大于弯管内壁面压力;速度由外侧向内侧递减,弯管内壁面流速一般较大,但可能会出现分离区,流速慢的质点回填而形成涡旋和回流;弯管附近湍流度较大,存在较强的物质和能量的交换过程。

2)对人口为2 000人左右平原地区的农村而言,可选取管径为150~180 mm的管道作为排水干管,充满度为0.3~0.5,流速为0.7~0.9 m·s−1;对人口为1 000人左右丘陵地区的农村而言,可选取管径为100~120 mm的管道作为排水干管,充满度为0.3~0.5,流速为0.7 ~0.9 m·s−1;对人口为500人左右山区的农村而言,可选取管径为100 mm的管道作为排水干管,充满度较小,为0.1~0.2,流速较大,为1 m·s−1,必要时可采取消能措施或减少管道长度来降低流速。

下载:

下载: