-

随着我国城镇化进程和新农村建设的不断推进,村镇生活污水排放量也在逐渐增长。考虑到农村地区对优美生态环境的客观需要,有针对性地对农村污水进行治理是社会发展的必然趋势。目前,我国农村污水处理方式主要包括两类:一是靠近城镇排水管道的,纳入排水管道处理,通过管网将农户污水收集并统一处理;二是采用小型污水处理设备,以及自然生态处理等形式将单户或几户的污水就近处理利用[1]。相对于城镇污水而言,农村污水具有以下特点:污水来源复杂,不同地区的排放强度及规律各有差异;农村污水水量波动较为明显;村镇规模相对较小,且分布极为分散,不利于将污水集中处理;污水排放量不稳定,夜间排放量可以忽略[2]。这些不利因素对农村污水的高效治理构成了巨大挑战。

2018年9月29日,住建部和生态环境部联合发布了《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》[3]。通知提到,农村生活污水500 m3·d−1以上规模(含500 m·d−1)的农村生活污水处理设施可参照执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)[4]执行;而处理规模在500 m3·d−1以下的农村生活污水处理设施,由各地可根据实际情况进一步确定具体处理规模标准。在此政策基础上,各省市纷纷制定了各自地方的排放标准。有些地方标准相对宽松,但有些却比较严格,对氮磷要求很高,例如北京市、天津市等。

根据《室外排水设计规范》[5],为了达到良好的脱氮效果,要求进水的BOD5/TKN宜大于4,而农村污水常常不满足这一要求。农村污水浓度往往较低,低浓度生活污水对生物脱氮影响的后果往往是出水总氮(TN)不达标[6]。其原因主要包括:雨污水合流的稀释作用、地下水渗入稀释作用、化粪池的不合理设置等[7-8]。为了满足日益严格的TN出水标准,尽管外加碳源一定程度上加重了污水厂的经济负担。但是,在缺氧区投加碳源是一条最为稳妥的方法,也是目前不同运营单位最常采用的一种方法。不同污水厂(站)在外加碳源时,采用的外加碳源不尽相同。选择合适的碳源,确定适合的碳源投加量是保证村镇低浓度污水处理达标排放的一条重要途径。

对于农村污水而言,虽然处理工艺具有一定的差异,但主要脱氮原理基本上仍为传统的硝化-反硝化过程。其中,COD与磷酸盐浓度可分别通过曝气以及投加沉淀剂的方式达到排放标准,而脱氮过程则难以通过投加药剂这种立竿见影的形式迅速达标。因此,在农村污水处理的过程中,面临的主要困境往往是出水TN无法达标,为此需要进行深入研究,探究适宜的碳源类型。反硝化菌对不同类型有机物的代谢方式具有差异,其代谢速率各不相同;且不同反硝化菌属最适利用的碳源种类同样具有差异,投加不同种类的碳源可富集不同的反硝化菌属。为摸清不同碳源作为补充碳源对反硝化过程脱氮效果的影响,本研究采用乙酸钠、乙醇、葡萄糖和蔗糖作为碳源,对不同的反硝化过程的脱氮效果进行了探究。本研究可为农村污水处理过程中选用外加碳源的种类提供参考依据。

全文HTML

-

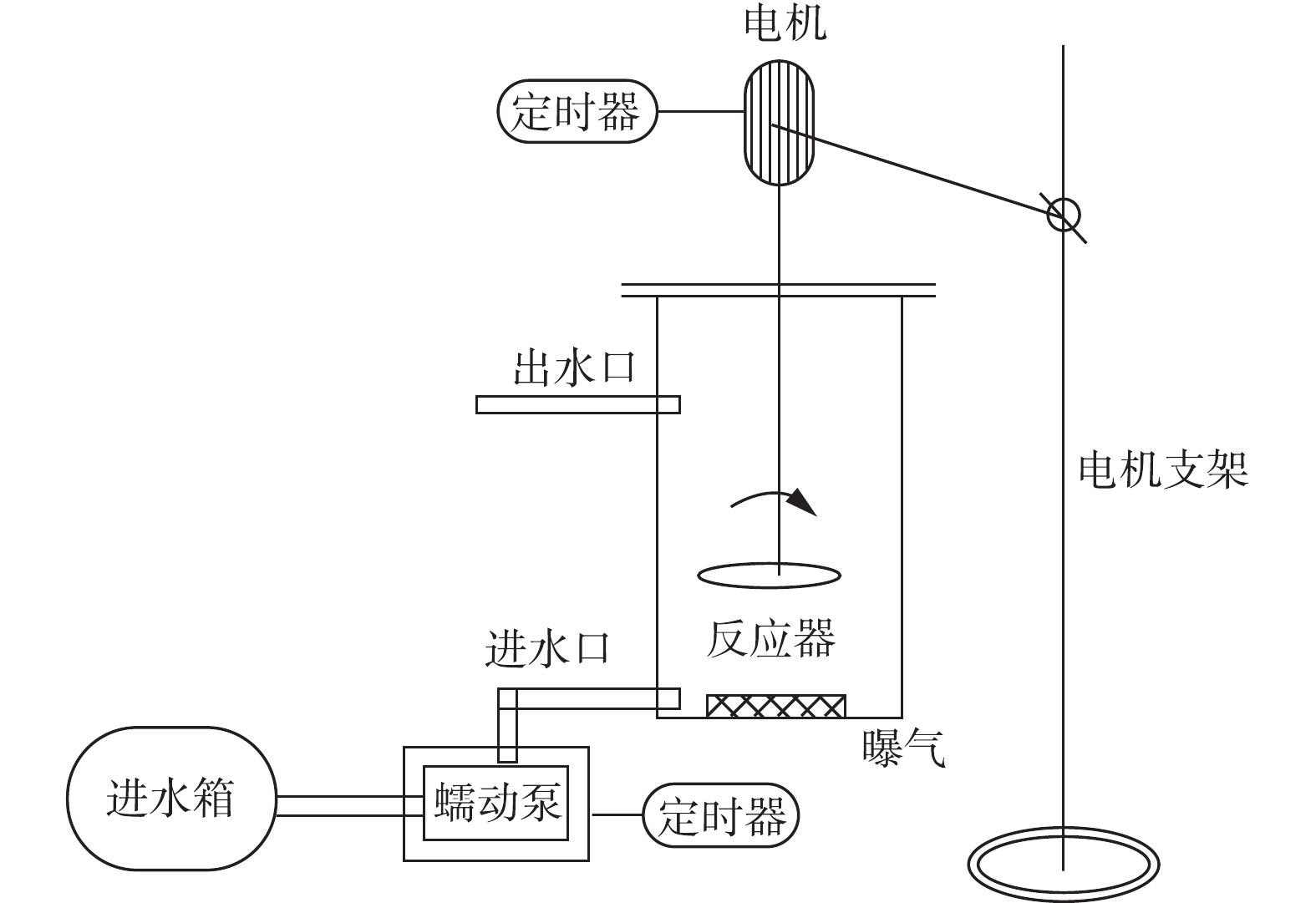

实验装置采用4组SBR,用以驯化和培养反硝化污泥。其有效容积均为4.8 L,装置结构如图1所示。 SBR通过自控装置每天运行6个周期,每个周期包括:进水(10 min)→缺氧反应(160 min)→曝气(10 min)→沉淀(30 min)→排水/闲置(15 min)→搅拌(15 min)。缺氧段采用电动搅拌器搅拌,转速为96 r·min−1。曝气段采用曝气头曝气,控制DO在1.5~2 mg·L−1。设置曝气段的目的为,反硝化细菌体内某些酶只有在有氧条件下才能合成[9];同时,曝气可以吹脱缺氧阶段产生的氮气,提高反硝化污泥的沉降性能。在下一个周期之前15 min开始搅拌以恢复反硝化细菌活性,使反硝化细菌保持最佳状态。每个周期排出1.6 L处理过的废水,并用蠕动泵泵入1.6 L人工配水,水力停留时间(HRT)=12 h。每天定时在搅拌结束后曝气开始前排一次泥,保证SRT为10 d左右。反应装置由定时装置控制周期循环运行。

-

以乙酸钠、乙醇和葡萄糖为碳源的反硝化污泥接种北京某污水厂二沉池回流污泥;以蔗糖为碳源的反硝化污泥接种于已经驯化成功的以乙酸钠为碳源的反硝化污泥。将种泥按比例稀释,使得MLSS为1500 mg·L−1左右。

-

SBR采用人工配水,分别以乙酸钠、乙醇、蔗糖和葡萄糖作为碳源,分别维持乙酸钠、乙醇、葡萄糖、蔗糖4种碳源的碳氮比为4.5、5、6.5、6.5,以获得活性污泥的最佳驯化效果。硝酸钠为氮源。磷酸二氢钠为磷源。由于自来水里含有微生物生长所需的微量元素,故不再另外投加。进水水质主要指标如表1所示。

-

批次实验的反硝化污泥混合液分别取于稳定运行的SBR曝气之后,取出的污泥经沉淀、离心去除上清液,加入清水后再次进行沉淀、离心、去除上清液,重复上述步骤至少3次,以确保污泥中不再残留化学物质。将去除上清液后的污泥置于500 mL广口瓶中,加入不含

${\rm{NO}}_3^ - $ -N和COD的配水液,摇晃均匀以配成悬浮液。用HCl或NaOH稀溶液调节pH为6.5,并向瓶中持续通入5 min氮气以去除混合液中氧气,之后将插有两根橡胶管的瓶塞将瓶口密封。2根橡胶管只有在取气样、水样时打开,其他时候均用夹子夹住。将

${\rm{NO}}_3^ - $ -N和COD按SBR配水浓度分别配成50 mL浓缩液,在反应开始时,立即注射入广口瓶中,并将广口瓶置于磁力搅拌器上进行搅拌,转速为150 r·min−1。按原SBR的典型周期进行批次实验,温度为22 ℃,反硝化污泥在缺氧条件下运行,时间为160 min。 其中,反硝化速率按照式(1)计算。式中:V为反硝化速率,g·(g·h)−1;C0为起始

${\rm{NO}}_3^ - $ -N或${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度,g·L−1;C1为终点${\rm{NO}}_3^ - $ -N或${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度,g·L−1;CMLVSS为混合液体挥发性悬浮固体浓度,g·L−1;t为反应时间,h。 -

活性污泥驯化阶段,每天定时在曝气前取1次水样,检测其

${\rm{NO}}_3^ - $ -N、COD、pH;并在曝气前和曝气中分别检测DO,以确保反硝化系统正常运行。MLSS,MLVSS采用重量法;

${\rm{NH}}_4^ + $ -N采用纳氏试剂分光光度法;${\rm{NO}}_3^ - $ -N采用紫外分光光度法;${\rm{NO}}_2^ - $ -N采用N-(1萘基)-乙二胺光度法;COD采用重铬酸钾法[10]。温度采用水银温度计测定;pH采用pHTestr 30型pH计测定;溶解氧采用Multi 3620 WTW型溶解氧仪测定。

1.1. 实验装置

1.2. 接种污泥

1.3. 实验水质

1.4. 批次实验

1.5. 分析方法

-

以乙酸钠、乙醇、葡萄糖和蔗糖为有机碳源时,认定单周期过程结束后,若反应器出水中不包含

${\rm{NO}}_3^ - $ -N以及${\rm{NO}}_2^ - $ -N时,则反硝化菌驯化完全。反应器的反硝化脱氮效果达到稳定的时间如表2所示。由表2可知,乙酸钠的驯化时间最短,蔗糖的驯化时间最长,驯化时间大约为乙酸钠的2倍。有研究[11]表明,相对于乙醇、葡萄糖和蔗糖而言,反硝化细菌对乙酸的降解要更为容易,故反硝化细菌对于乙酸钠的适应性更强,所需的驯化时间则相对较短。 -

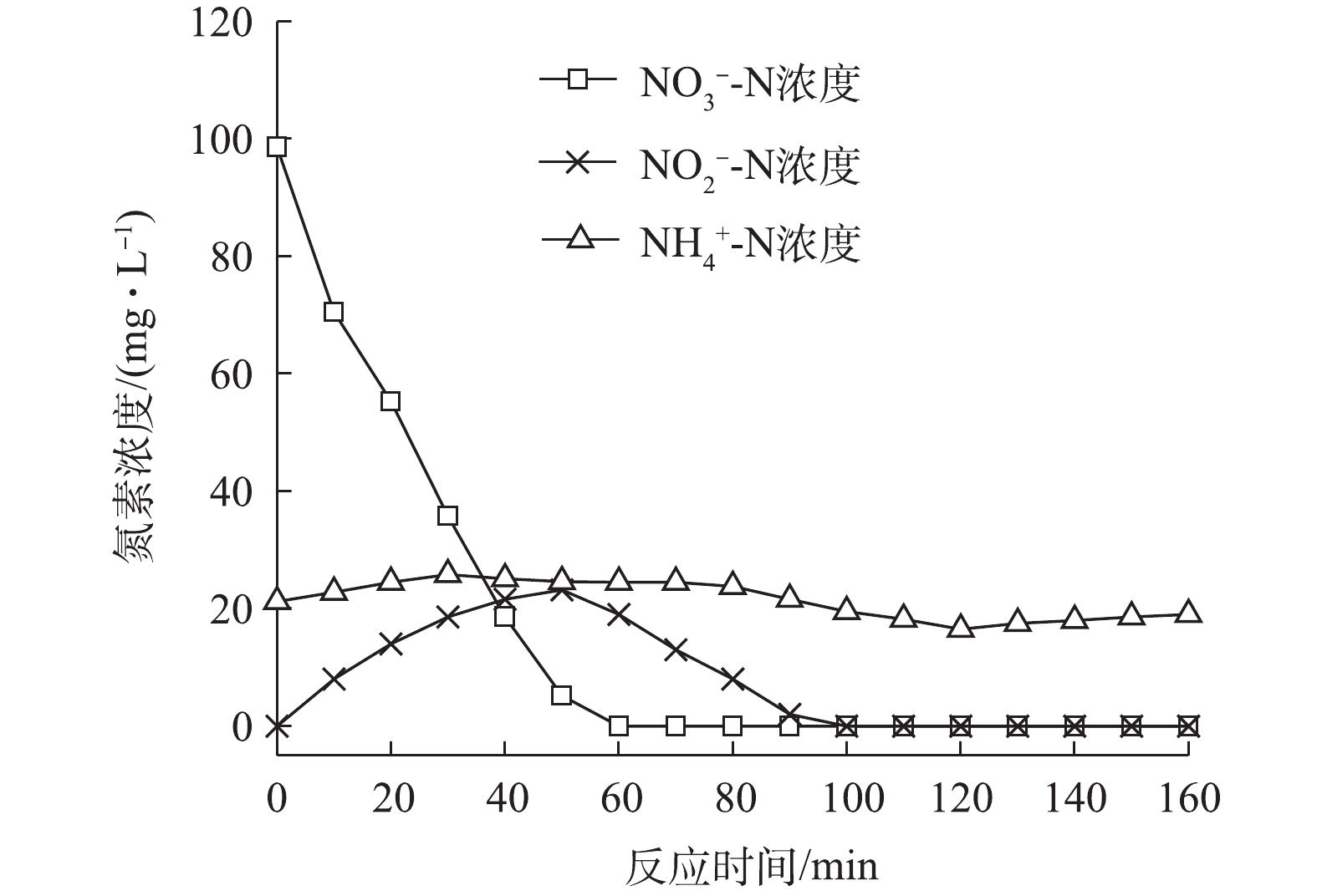

以乙酸钠为碳源时,

${\rm{NH}}_4^ + $ -N、${\rm{NO}}_3^ - $ -N、${\rm{NO}}_2^ - $ -N和N2O的变化情况如图2所示。以乙酸钠为碳源时,${\rm{NO}}_3^ - $ -N迅速得到降解,在60 min内全部被反硝化完毕。这说明,硝酸盐的还原呈现零级反应[12]。平均比反硝化速率为0.050 g·(g·h)−1。${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度先增加后减少。在反应开始50 min内,${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度逐渐增加;待反应器内${\rm{NO}}_3^ - $ -N几乎被耗尽后,积累值达到最大23.2 mg·L−1;此后,${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度逐渐下降为0。这表明,在反硝化时,硝酸盐还原速率大于亚硝酸盐的还原速率,导致亚硝酸盐的积累,最高亚硝酸盐积累率23.2%,因为碳源充足,反应器出水中${\rm{NO}}_2^ - $ -N累积将会消失。反应周期内,气态的N2O总量为0.002 8 mg·L−1,溶解态N2O积累量出现2个峰值,分别出现在10 min和50 min,其值为1.23 mg·L−1和1.60 mg·L−1,N2O的产生源于亚硝酸盐的还原。后期N2O没有继续升高,亚硝酸盐还原速率与N2O还原速率基本稳定,而少量的N2O是因为溶液中没有溢出所致。

反应中,

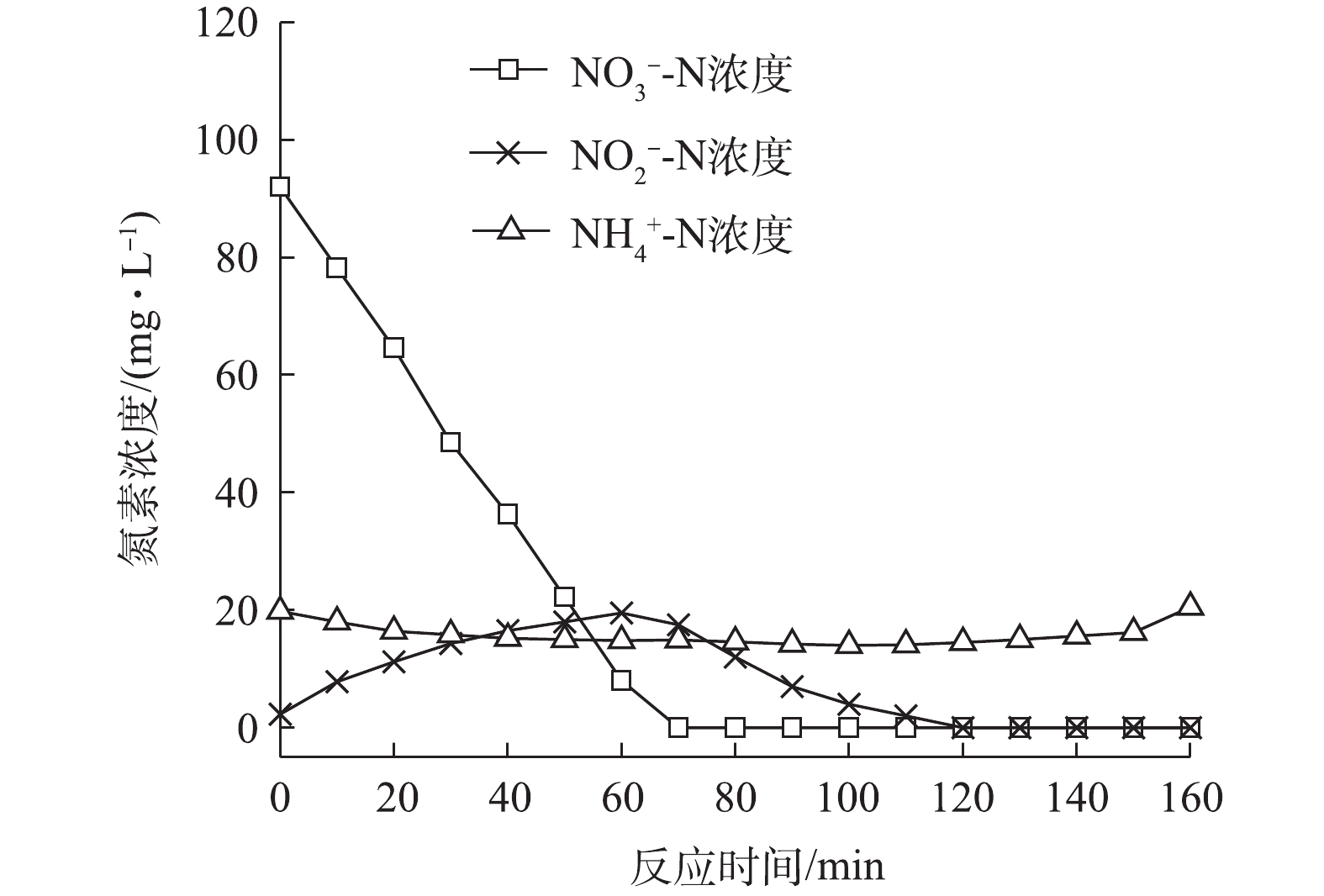

${\rm{NH}}_4^ + $ -N浓度几乎保持稳定,说明${\rm{NH}}_4^ + $ -N浓度变化可以忽略。以乙醇为碳源时,各个指标的变化情况如图3所示。以乙醇为碳源时,与乙酸钠为碳源时相似,

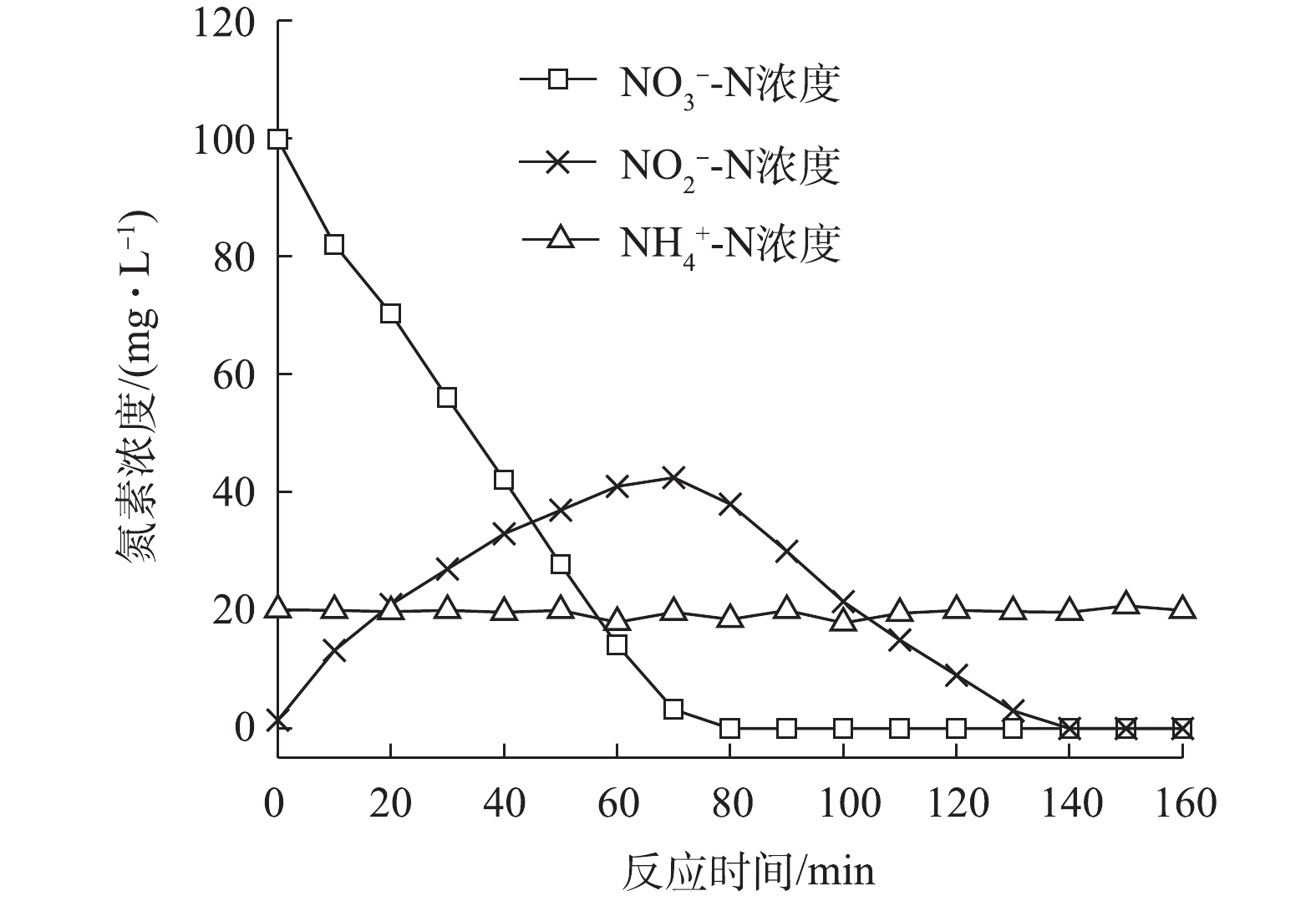

${\rm{NO}}_3^ - $ -N在70 min内迅速被反硝化完毕,平均比反硝化速率为0.031 g·(g·h)−1。${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度在70 min内达到最大值19.5 mg·L−1,即最高亚硝酸盐积累率19.5%;此后,${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度逐渐下降为0。${\rm{NH}}_4^ + $ -N浓度几乎保持稳定。气态的N2O总量为0.001 mg·L−1。溶解态N2O积累量在20 min内迅速升高到0.63 mg·L−1;之后缓慢升高到极大值1.25 mg·L−1;此后开始缓慢下降,至反应结束,浓度为0.67 mg·L−1。以葡萄糖为碳源时,各个指标的变化情况如图4所示。以葡萄糖为碳源时,

${\rm{NO}}_3^ - $ -N迅速得到降解,在80 min内全部被反硝化完毕,平均比反硝化速率为0.034 g·(g·h)−1。在0~140 min内,${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度先增加后减少。在70 min内,${\rm{NO}}_2^ - $ -N积累值达到42.5 mg·L−1,最高亚硝酸盐积累率42.5%;此后,${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度逐渐下降为0。${\rm{NH}}_4^ + $ -N浓度在反应期间维持稳定。反应周期内气态N2O总量为0.023 mg·L−1。溶解态N2O首先缓慢增加后开始下降。0~110 min内,N2O浓度逐渐积累至5.43 mg·L−1,之后开始下降。以蔗糖为碳源时,各个指标变化情况如图5所示。以蔗糖为碳源时,

${\rm{NO}}_3^ - $ -N在70 min内全部被反硝化完毕,平均比反硝化速率为0.026 g·(g·h)−1。${\rm{NO}}_2^ - $ -N的最大积累值为7 mg·L−1,最高亚硝酸盐积累率7.0%,最终${\rm{NO}}_2^ - $ -N也逐渐变为0。${\rm{NH}}_4^ + $ -N浓度在反应期间浓度保持稳定。气态N2O总量为0.002 5 μg·L−1。与乙醇为碳源时相似,溶解态N2O积累量在10 min内迅速升高到0.44 mg·L−1,之后缓慢升高到极大值0.66 mg·L−1,此后保持稳定。 -

在传统的城市污水处理过程中,往往采用硝化-反硝化工艺,其中氮磷的有效去除依赖于进水有机物的充分供给。农村污水的进水有机物浓度普遍较低,在处理低浓度污水的农村污水处理设施当中,进水COD浓度往往低于250 mg·L−1,BOD5则通常低于100 mg·L−1;此时,污水厂的同步脱氮除磷效果会由于反硝化菌与聚磷菌对于有机物的竞争过程而恶化,尤其不利于出水TN去除,甚至

${\rm{NH}}_4^ + $ -N也无法满足排放标准[6]。因此,农村污水的脱氮过程更依赖于外加碳源的投加,选择合适的外加碳源有利于反硝化过程顺利进行,保证农村污水处理设施出水氮素的达标排放。硝酸盐还原包括同化反硝化和异化反硝化两大类。其中,同化反硝化最终形成有机氮化合物;异化反硝化中,包括常规反硝化和异化反硝化为氨两种路径(dissimilatory nitrate reduction to ammonium,DNRA)[13]。常规反硝化过程中,硝酸盐按照式(1)的路径[14-15]还原为氮气,依次由硝酸盐还原酶、亚硝酸盐还原酶、一氧化氮还原酶、氧化亚氮还原酶完成。

本实验中,在不同碳源条件下,

${\rm{NH}}_4^ + $ -N浓度变化情况基本相似,即反应期间保持稳定。有研究[16]表明,在反硝化过程中,${\rm{NH}}_4^ + $ -N和${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度都会发生显著变化。这是因为,在某些特定环境(氧化还原电位小于-200 mV、低DO、氮源受限而碳源丰富等)下,反硝化过程除了由${\rm{NO}}_3^ - $ -N向氮气转化的异化性硝酸盐还原路径之外,还会发生由DNRA作用[14],同时某些特定反硝化菌群只具备DNRA能力[17]。YANG等[18]从反硝化污泥中分离出Pseudomonas stutzeri D6菌株,通过控制C/N比、DO、碳源种类(乙酸、葡萄糖、柠檬酸钠)等条件探究了其DNRA作用。而在本实验中,${\rm{NH}}_4^ + $ -N浓度并未发生明显变化。由此可知,本实验中反硝化过程只涉及常规反硝化过程(式(1))。以乙酸钠、乙醇、葡萄糖和蔗糖为碳源的各典型周期运行过程中,

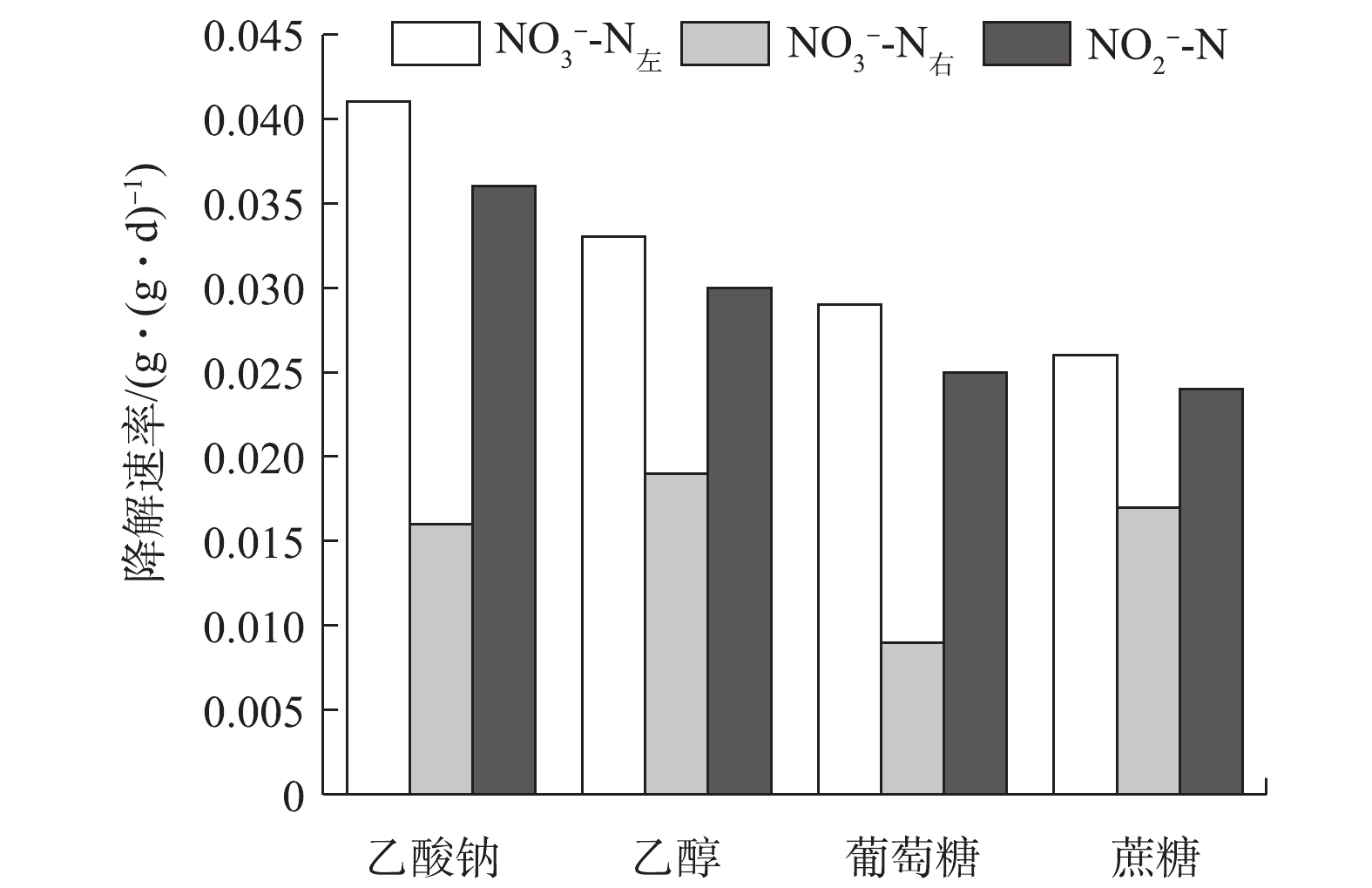

${\rm{NO}}_3^ - $ -N的比降解速率分别为0.05、0.03、0.03和0.02 g·(g·h)−1。其中,乙酸钠为碳源时,反硝化速率最快,乙醇和葡萄糖次之,蔗糖最慢。这是因为,乙酸能够与辅酶A结合形成乙酰辅酶A,直接进入三羧酸循环被微生物降解,而乙醇在为微生物利用的过程中需要先转化为乙酸才能进而被降解。葡萄糖作为较复杂的有机物,同样需要经过两个氧化过程才能得以降解:第1步,反硝化细菌将其氧化得到丙酮酸和ATP;第2步,丙酮酸进入三羧酸循环时被丙酮酸脱氢酶复合物转化为乙酰辅酶A[19]。因此,有机物结构越复杂,意味着代谢过程越复杂,反硝化速率也就越慢。由此可知,由1个葡萄糖分子和1个果糖分子组成的蔗糖,有机物结构最复杂,导致其反硝化速率最慢。由图2~图5可以看出,各碳源的典型周期内,反应器中均出现

${\rm{NO}}_2^ - $ -N积累。以${\rm{NO}}_3^ - $ -N为氮源的反硝化过程中,${\rm{NO}}_2^ - $ -N来源于常规反硝化。在反应周期内,${\rm{NO}}_2^ - $ -N均出现短暂积累情况,浓度均先升高后降低,并逐渐趋于0。葡萄糖为碳源时,最大${\rm{NO}}_2^ - $ -N积累率最大,为42.5%,乙酸钠和乙醇次之,分别为23.2%和19.5%,蔗糖最小,仅为7.0%。值得注意的是,从图2~图5中还可以发现,在4种碳源条件下,对应的

${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度均是在${\rm{NO}}_3^ - $ -N即将耗尽时达到最大值的。计算各最大积累值时刻点对应的${\rm{NO}}_3^ - $ -N浓度之前和之后的实测降解速率,分别以${\rm{NO}}_3^ - $ -N左和${\rm{NO}}_3^ - $ -N右表示,然后用${\rm{NO}}_3^ - $ -N左减去${\rm{NO}}_2^ - $ -N实测积累速率,即得到${\rm{NO}}_2^ - $ -N的真实降解速率(即Nir酶的降解速率),如图6所示。在SBR乙酸钠中,当${\rm{NO}}_2^ - $ -N最大积累时,${\rm{NO}}_3^ - $ -N的降解速率由0.041 g·(g·h)−1骤降为0.016 g·(g·h)−1,由${\rm{NO}}_3^ - $ -N降解速率减去${\rm{NO}}_2^ - $ -N积累速率得到的${\rm{NO}}_2^ - $ -N降解速率为0.036 g·(g·h)−1;若要使得${\rm{NO}}_2^ - $ -N继进行积累,${\rm{NO}}_3^ - $ -N的降解速率至少应为0.036 g·(g·h)−1,而此时${\rm{NO}}_3^ - $ -N的降解速率显然并不能满足,故而${\rm{NO}}_2^ - $ -N浓度开始下降。这表明,${\rm{NO}}_2^ - $ -N的降解是滞后于${\rm{NO}}_3^ - $ -N的。从电子传递角度而言,

${\rm{NO}}_2^ - $ -N作为电子受体所需的电子需要从细胞质膜的周质获得,这使得其获得电子滞后于${\rm{NO}}_3^ - $ -N [20]。此外,如果细胞内氧化代谢产生的还原黄素达到饱和,${\rm{NO}}_3^ - $ -N和${\rm{NO}}_2^ - $ -N在底物电子的获取上将形成竞争,而Nar酶对电子的亲和力强于Nir酶[15]。同时,有些反硝化细菌种群细胞内只含有Nar酶,而没有Nir酶,也就是其不具备将${\rm{NO}}_3^ - $ -N向${\rm{NO}}_2^ - $ -N转化的能力,如Comamonadaceae属[20]。这些都将使得${\rm{NO}}_2^ - $ -N的降解落后于${\rm{NO}}_3^ - $ -N,从而导致以${\rm{NO}}_3^ - $ -N为氮源的反硝化脱氮过程中出现${\rm{NO}}_2^ - $ -N短暂积累的现象。GE等[19]在研究以乙酸、甲醇、葡萄糖等为碳源的反硝化过程中也发现了相同的现象。由碳源种类导致的

${\rm{NO}}_2^ - $ -N最大积累值存在差异的情况同样也出现在很多研究[19, 21]中,乙酸、丙酸、乙醇等为碳源时出现较多${\rm{NO}}_2^ - $ -N积累;但丁酸、戊酸、己酸等却仅出现少量甚至并未出现积累。在本实验中,葡萄糖为碳源时,反硝化过程中${\rm{NO}}_2^ - $ -N的最大积累值是4种碳源之首,乙醇和乙酸钠次之,蔗糖最少。有研究[22]指出,有机物本身作为电子供体,对Nar酶和Nir酶的亲和力不同使得${\rm{NO}}_3^ - $ -N和${\rm{NO}}_2^ - $ -N降解速率的差值不同,将导致${\rm{NO}}_2^ - $ -N积累值不同。而碳源种类作为营养物质,若长期对反硝化细菌进行培养,将改变菌群结构,使得微生物群落中所含的Nar酶和Nir酶的数量发生改变,从而导致${\rm{NO}}_2^ - $ -N积累值发生显著变化。LU等[23]发现,在以乙酸和乙醇为碳源的反硝化细菌中,Thauera属占主导,而Thauera中Nar酶的数量要比Nir酶多;而GLASS等[24]发现,以葡萄糖为碳源的反硝化细菌中Comamonadaceae属则占主导,而Comamonadaceae属中的一些菌株,如Acidovorax facilis株,并不具备Nir酶系统,这将导致以葡萄糖为碳源时,${\rm{NO}}_2^ - $ -N积累现象更显著。但是,在阎宁等[25]的实验中,葡萄糖为碳源时并未出现或只出现少量${\rm{NO}}_2^ - $ -N积累的现象。这表示,${\rm{NO}}_2^ - $ -N积累除了与微生物结构和碳源种类有关,还与其他环境控制条件有关,如温度、pH、碳源适应时间等。

2.1. 驯化时间

2.2. 不同碳源的反硝化过程

2.3. 不同碳源的反硝化效果分析

-

1)针对农村污水处理过程中普遍存在碳源不足的问题,可通过投加外加碳源以保障污水处理过程中具有稳定的TN去除率。

2)采用乙酸钠,乙醇,葡萄糖,蔗糖时作为外加碳源时,反硝化脱氮实现稳定的时间分别为17、24、26、30 d,其平均反硝化速率分别为0.050、0.031、0.034和0.026 g·(g·h)−1,即硝酸盐还原速率依次降低。

3)在反硝化过程中,外加碳源均出现了显著的亚硝酸盐积累,在硝酸盐耗尽时,出现亚硝酸盐的最大值。

4)以葡萄糖为碳源时,最大亚硝酸盐积累率为42.5%;而以乙酸钠和乙醇为碳源时,最大亚硝酸盐积累率次之,分别为23.2%和19.5%;以蔗糖为碳源时,最大亚硝酸盐积累率最小,仅为7.0%。

下载:

下载: