-

叶绿素a是浮游植物光合作用的主要色素[1],也是衡量海洋中浮游植物现存量的一个重要指标[2-3], 在海洋调查中具有重要地位。对叶绿素a的调查和研究对海洋生态系统的研究至关重要。黄、东海是我国生产力较高的海域[4],在全球气候异常大背景下逐渐成为热点研究海域。自20世纪60 年代开始,我国对海洋浮游植物叶绿素和初级生产力就已经开展了大量研究[5-6], 取得大量研究成果,主要研究区域集中于近海、近岸等区域,为黄海、东海叶绿素的研究奠定了重要基础[7-8]。

浮游植物粒径的大小对海洋生态系统中各营养级间的相互作用及有机体的沉降速率有重要作用[9]。研究表明,海洋浮游植物粒径的大小影响着相关粒径的新陈代谢(如合成代谢、分解代谢等)、光合作用和能量利用等生理特性[10-12]。浮游植物对营养盐吸收、温度和酸化胁迫等存在一定程度的粒径效应,浮游植物的粒级结构及演变规律是许多生物和非生物环境因素共同作用的结果[13-14]。因此,研究不同环境因子对浮游植物粒级结构的影响,对了解海洋生态系统的微食物环以及浮游植物的生物泵效率具有重要的意义[15]。

辽河口区位于辽宁省盘锦市境内,辽河口地区湿地面积大,物种多,自然资源丰富,属珍贵的生态保护区,具有重要的生态学和气候学意义[16-17]。辽河口区近岸海域是我国北方重要的渔场,也是我国海洋污染较为严重的海域[18-20]。自1984年起,国家海洋局就开始对辽河口滨海湿地进行生态环境监测,至2002年初,国家海洋环境监测中心进一步对辽河口近海海域实施了长期生态监测[21]。目前针对辽河口海域的研究主要集中在环境评估、湿地退化和生物群落等方面[15-23],对海域中叶绿素a浓度的季节变化,及浮游植物粒径结构的影响因素研究较少。因此,本文通过对2013~2014年辽河口海域叶绿素a 浓度的走航调查,掌握不同季节浮游植物中叶绿素a浓度的分布特征,分析影响其变化的主要因素,旨在为评估我国黄、渤海河流生态系统可持续发展提供科学依据,为创建新型健康养殖模式及养殖容量评估提供数据支持。

全文HTML

-

分别于2013年8月(夏季)、2013年10月(秋季)和2014年5月(春季)先后3次对辽河口海域进行了走航调查,采样站位共32个。由于2014年2月该区域海水结冰,无法进行样品采集,冬季没有开展调查。

-

3次航次每次在相同的点位进行样品采集,采集方法参照国家《海洋监测规范》规定的标准水层水样[23]。所有航次中的所有采集水样经20 μm绢,2 μm筛绢和0.65 μm的玻璃纤维滤膜逐级过滤后,收集不同粒径的浮游植物,包括小型浮游植物(Micro-, >20 μm)、微型浮游植物(Nano-, 2~20 μm)和微微型浮游植物(Pico-, <2 μm)。水样过滤体积为1 L,将滤膜置于−20 ℃冷冻保存并带回实验室分析。叶绿素a的测定采用美国产Turner-Designs Trilogy荧光仪进行测定。

-

实验数据采用Microsoft Excel 2010和SPSS17.0统计分析软件进行分析,ANOVA单因子方差分析检验组间差异,等值线的绘制采用ArgGis软件。

1.1. 调查站位

1.2. 样品采集及测定

1.3. 数据处理

-

辽河口海域叶绿素a含量在不同季节的变化见表1。

表1可知,辽河口海域叶绿素a含量在不同季节有明显变化,辽河口叶绿素a浓度在3个季节的变化表现为夏季>春季>秋季。夏季平均值是秋季的5倍叶绿素a在全年表现为单峰型,夏季最高。夏季调查期间,在部分站位发现有赤潮发生,这可能是引起夏季叶绿素a较高的原因。

-

辽河口水体春季、夏季、秋季叶绿素a分布情况,见图1。

图1可见,辽河口夏季的叶绿素a分布特征为近河口区域低,河口外区域高,尤其西南区域出现叶绿素a的最大值,且区域之间的浓度差异较大。最大值为53.29 µg/L,最小值为0.60 µg/L,最大值约为最小值的90倍,这与部分区域发生赤潮有密切相关。而秋季叶绿素a的平面分布与夏季恰好相反,近河口区域高,远离河口区域较低。叶绿素a较大值主要分布在靠近河口的区域。辽河口春季叶绿素a的平面分布与夏秋季又有差异。叶绿素a的分布分为2个区域,河口西北部叶绿素a浓度较高,东南部区域浓度较低,尤其是中间一个断面出现叶绿素a的最低值区域。

-

不同季节各粒径对总叶绿素a的贡献率见表2。

表2可见,春秋季Nano-级叶绿素a对总叶绿素a的贡献达到70%以上。而在夏季尽管也是Nano-级贡献率最高,但与Micro-级的贡献差别不大。3种粒径对叶绿素a的贡献夏季为Nano->Micro->Pico-;秋季同夏季一致,但秋季中Nano-的贡献远远高于夏季的贡献;春季则表现为Nano->Pico-> Micro-。

3个季节的平均来看,辽河口区域对总叶绿素a浓度的贡献主要以细胞粒径2~20 µm主要的微型浮游植物(Nano-)占优势;其次是粒径>20 µm的小型浮游植物(Micro-);粒径0.2~2 µm的微微型浮游植物(Pico-)的贡献最小。Nano-+Pico-级(N+P)浮游植物占浮游植物生物的绝对优势。

-

3个航次的调查结果显示,Nano-级对总叶绿素a的贡献率在3个季度中均为最大,分别为44.64%(夏季)、73.71%(秋季)和75.36%(春季)。因此对Nano-级浮游植物(2~20 µm)再进行细分,分为2~5、5~10和10~20 µm部分。

微型浮游植物(Nano-)叶绿素a构成见表3。

分析得出在2013年夏季,对Nano-级叶绿素a贡献最大的是粒径在10~20 µm的浮游植物,其次是5~10 µm,最后是2~5 µm;2013年秋季中,对Nano-级叶绿素a贡献最大的是2~5 µm的浮游植物,其次是5~10 µm,最后是10~20 µm;而2014年春季中,对Nano-级叶绿素a贡献最大的则是5~10 µm的浮游植物,其次是2~5 µm,最后是10~20 µm。不同季节,不同粒径的浮游植物对Nano-级叶绿素a的贡献差异较大,但全年来看5~10 µm的浮游植物是Nano-级叶绿素a的主要贡献者,2~5 µm和10~20 µm的浮游植物贡献相当。

-

春季分级叶绿素的贡献率表现为Nano->Pico-> Micro-,而夏秋季则表现为Nano-> Micro->Pico-(表2),说明春季升温对Pico-的影响大于对Micro-的影响,从而导致该区域的Pico级浮游植物急剧增加,引起Pico-级浮游植物在总叶绿素a中所占比例升高。有研究表明在中营养海域,聚球藻蓝细菌和微微型真核藻类受益于升温过程,蓝细菌和微微型真核藻类生长率的活化能分别是0.53和0.62 eV,高于大体积的浮游植物的0.36eV[24]。这可以证实春季升温过程中,微微型浮游植物的生产速率要大于粒径大的浮游植物的生长率。微微型浮游植物经常在高温低营养盐的环境中起主导作用,在海洋变暖情况中很可能受惠[25]。

微微型浮游植物具有较高的表面积-体积比,可以在低浓度营养盐条件下更好的生存,低浓度营养盐可更好的刺激微微型浮游植物的生长,这也可能是春季Pico-级对总叶绿素a的贡献会高于Micro-级的原因之一。AGAWIN et al[25]的研究表明在贫营养的温暖海域微微型浮游植物对总浮游植物生物量的贡献在营养盐浓度非常低的情况下(NO3+NO2<1 µmol/L)达到最大值,而后随着营养盐浓度升高而降低。

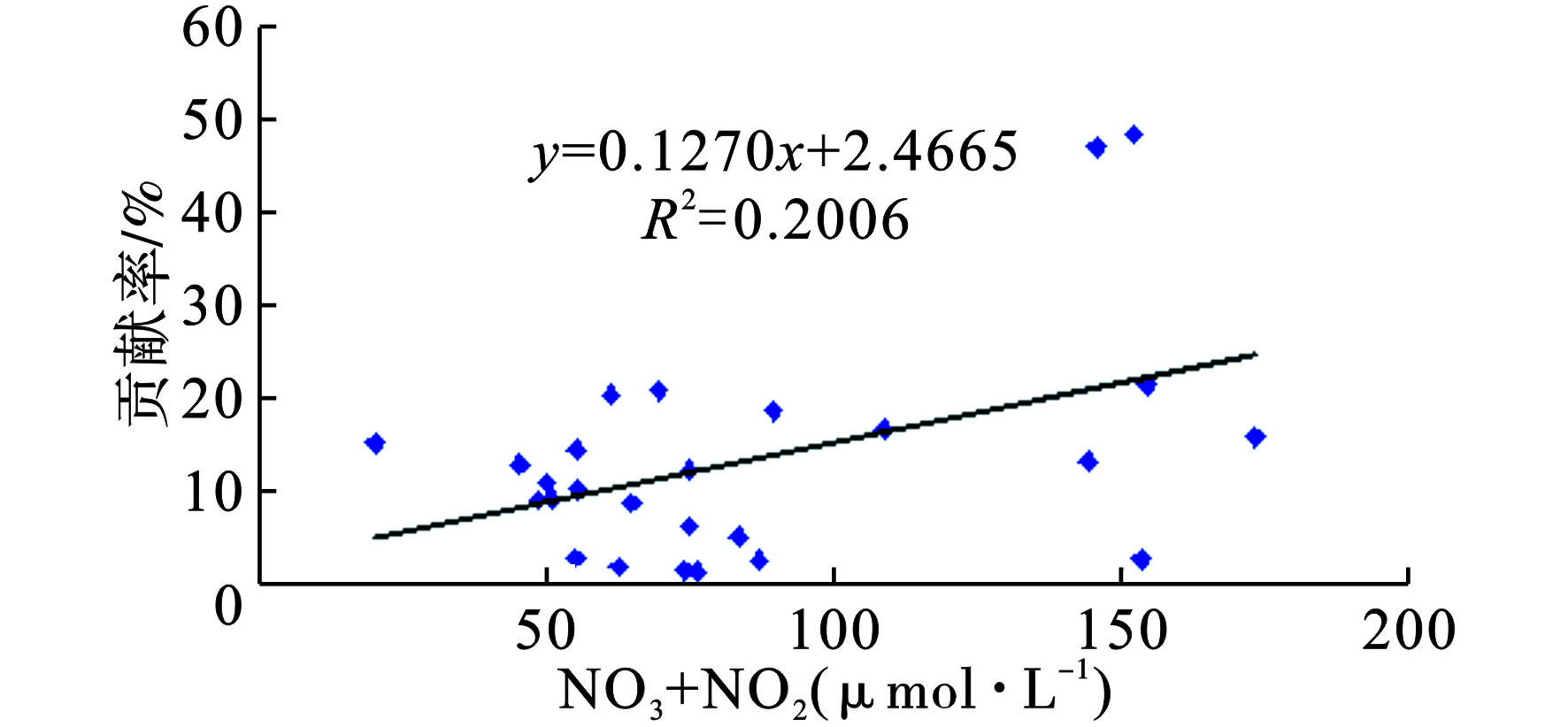

微微型浮游植物(Pico-)对总叶绿素a的贡献与营养盐的关系见图2。

图2可见,在本研究中,在海域的营养盐浓度较高(20 µmol/L<NO3+NO2<170 µmol/L)情况下,微微型浮游植物对总叶绿素a的贡献除个别外,绝大多数低于20%,并且此贡献率随NO3+NO2浓度升高而增加的趋势,两者之间存在较为显著的正相关(R=0.449,P<0.05)。而Nano-级和Micro-级浮游植物对总叶绿素a的Pico-级和Nano-级均存在显著的负相关,相关系数分别为−0.407(P<0.05)和−0.853(P<0.001),这说明Micro-级与Pico-级和Nano-级浮游植物之间存在着激烈的竞争关系。

下行控制(top-down control)也是影响不同粒径浮游植物贡献总叶绿素a差异的因素。春季里,浮游动物的快速生长需要摄入较高的能量,可能对Micro-级浮游植物的摄食较大,而导致Micro-级叶绿素a的贡献降低。

2.1. 总叶绿素a分布特征

2.1.1. 叶绿素a的季节变化

2.1.2. 叶绿素a的空间分布特征

2.2. 分级叶绿素a分布特点

2.2.1. 分级叶绿素a的贡献率

2.2.2. 微型浮游植物(Nano-)的粒径组成

2.2.3. 影响不同粒径浮游植物对叶绿素a贡献因素

-

叶绿素a与环境因子的相关性见表4。

表4可见,环境因子对叶绿素a影响显著。2013年夏季,硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐以及总氮均与叶绿素a显著负相关,这表明在夏季上述营养盐在高浓度情况下是浮游植物生长的限制因子,叶绿素a与富营养化指数的相关性(R=−0.468,P<0.05)也证实了这个观点。而在2013年秋季,只有悬浮物(SS)与叶绿素a显著正相关,2014年春季硝酸盐与其负相关,不同季节影响浮游植物生长的限制性因素并不完全一致。表层水温(SST)与叶绿素a的关系,只有在夏季表现为显著正相关(R=0.421,P<0.05),说明温度在夏季仍是影响浮游植物生长的关键因素,而其它季节没有表现出较好的相关性。悬浮物浓度(SS)在夏季与叶绿素a之间有显著的负相关性(R=−0.466,P<0.05),而在秋季则表现为正相关性(R=0.483,P<0.05)。

由于缺乏辽河的径流量,无法直接判断径流与叶绿素a的关系,但在黄河口的调查已证叶绿素a浓度变化与黄河径流变化关系不明显[26]。此外,本项目在夏季调查期间,正赶上丰水期上游水库泄洪,导致大量泥沙排放到河口区域,悬浮物浓度成为制约浮游植物生长的重要因素。当然悬浮物本身携带的营养盐,在某些程度上也会促进浮游植物的生长。辽河口区域营养盐并不缺乏,故可利用光强是促进浮游植物生长的重要因素。

-

辽河口海域叶绿素a浓度存在显著的季节变化,具体表现为夏季最大,春季次之,秋季最小。空间分布特征表现为春季西北部浓度高,东南区域浓度较低,夏秋呈相反的分布特征:在夏季为近河口区域低,河口外区域高。而秋季表现为近河口区域高,远离河口区域较低,叶绿素a较大值主要分布在靠近河口的区域。

在不同季节,不同粒径对叶绿素a的贡献率也不尽相同,Nano-级对总叶绿素a的贡献率在3个季度中均为最大。影响叶绿素a浓度变化的环境因素复杂,在不同季节,影响浮游植物生长的限制性因素并不完全一致,环境对叶绿素a的影响也存在显著区别。在春季,硝酸盐与叶绿素a呈负相关;在夏季,硝酸盐、磷酸盐、硅酸盐以及总氮均与叶绿素a呈显著负相关,悬浮物浓度与叶绿素a之间呈显著负相关,表层水温(SST)与叶绿素a表现为显著正相关;在秋季,悬浮物(SS)与叶绿素a存在显著正相关。

值得注意的是,在夏季调查期间,在部分站位发现有赤潮发生,这可能是引起夏季叶绿素a较高的原因。且正赶上丰水期上游水库泄洪,导致大量泥沙排放到河口区域,悬浮物浓度可能成为制约浮游植物生长的重要因素。此外,本文研究调查采样具有一定局限性,且影响叶绿素a浓度变化的环境因素复杂,影响机理需要进一步研究。

下载:

下载: