-

自两高司法解释(法释﹝2016﹞29号)实施以来,各级环保部门向公安机关移送涉嫌环境污染犯罪案件中涉及危险废物环境违法案件频发;2018年5月,生态环境部启动打击固体废物环境违法行为专项行动(简称“清废行动2018”)[1],要求对固体废物倾倒情况进行全面摸排核实,坚决遏制固体废物非法转移倾倒案件多发态势,在此基础上开展长江经济带11省(市)清废行动(环办执法﹝2019﹞34号)。固废填埋过程的随机性、复杂性和不连续性强,使得传统的钻探采样加实验室化学分析方法耗时长且成本高[2-4],首先调查采用网格或者随机布点,采样数量有限,很难全面、精准定位填埋位置,其次钻探方法可能造成固废渗滤液中的污染物沿着钻孔向更深处扩散,而大面积开挖查找工期长、投资大,不利于快速锁定证据;与传统的钻探采样方法相比,物探技术具有时空采样密度大、原位无损、速度快及成本低等特点[5]。早在20世纪70年代,国外地下水污染物探技术就得到水文地质和环保学家的认可[6],用于查明地下填埋固体废物的范围、深度、厚度[7],以及地下水污染羽情况[8-9];我国环境地球物理学提出于1989年[10],与传统地球物理相比,研究目标多为浅层,而且与周围物质的物性差异很小,逐步应用于环境污染检测、生态环境变化预测、污染场地调查等方面,主要有电阻率法、电磁法、地质雷达和放射性法等,以低频探地雷达和高密度电阻法为代表的浅部物探方法在环境污染调查中应用较多[11-12]。另外用于较强磁性地下填埋固废探测的磁法也有着一定的应用效果[13],尤其是近年来发展起来的高密度电阻率法,集中了电剖面法和电测探法的特点,设备设计先进、资料处理迅速,能快速而准确地获取丰富的地下信息[2]。对于非磁性固废的地下掩埋,物探方法运用固废及周围介质中物理和化学性质所表现出的差异的主要原理,通过使用多种物探仪器进行测量,全方面的调查污染物理场的分布趋势,结合相关地质、水文资料,对废弃物在地下的分布及构造进行推理和判断,为固废填埋区勘查提供理论依据。

文章采用高密度电阻率法对常州某固废填埋区域进行实际勘探,共布设6条测线,利用地球物理原理来研究区域地下介质埋藏分布以及污染物的地球物理特性,并对获得的数据运用处理软件RES2DINV进行系统处理,得出高密度电阻率反演结果和剖面解释图,并在实地进行挖掘验证,结果表明物探推断填埋物平面位置结果正确。

全文HTML

-

常州市位于长江之南、太湖之滨,处于长三角中心地带,2018年地区生产总值7 050.3亿元,常住人口472.9万人,人均生产总值达14.9万元(折算达2.1万美元)(常州市2018年国民经济和社会发展统计公报,中国统计信息网,http://www.tjcn.org/),已步入高收入水平行列,经济的高速增长、城镇化的迅速膨胀对生态环境造成了较大压力,近年来固废填埋案件频发。

研究对象位于常州市新北区某地块,该地块原有企业成立于1995年,占地面积9 640 m2,主要生产2,4-二氯-5-氟苯乙酮、原甲酸三乙酯、2,3-二氯硝基苯、2,5-二氯硝基苯等医药或染料中间体,乙氧氟草醚、2,6-二氯苯腈等除草剂产品,于2005年停产,2014年上半年拆迁完成。根据调查,发现地块有固废填埋,填埋固废污染物包括钡铬、铜铅、镍、锡、锌、汞、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、2,4,5-三氯酚、2,4,6-三氯酚、2.3.4.6-四氯苯酚、1,2-二氯乙烷、3,4-二氯三氟甲苯、氯苯、1,2,3-三氯苯、苯、甲苯、邻-二甲苯等。

研究区域位于平原地区,第四系地层较厚,原生土层电性特征通常表现为层状,地处太湖水网平原区高亢平原,有地下水存在,场地地下水按照埋藏条件划分为上层滞水和承压水。上层滞水含水层位于素填土层,钻探期间测得该上层滞水水位为自然地面下0.75~1.58 m,黄海高程4.40~4.70 m,水量不大,其补给源为大气降水及附近居民用水,以蒸发和越流方式排泄,水位随季节而变化,其水位年变化范围为1.0 m。承压水含水层为第一承压含水层,位于黏质粉土、粉砂层中。勘探期间测得第一承压含水层承压水静止水位为黄海高程0.33 m,该层水量丰富,补给源主要为长江水和江南大运河的侧向补给,以越流方式排泄,其水位年变化范围为1.0 m(黄海高程−0.2~0.8 m)。根据邻近本场地的管廊工程现场抽水试验资料,建议第一承压含水层的综合渗透系数K取2.29 m/d。若区域内填埋固废,则开挖中土层结构被破坏,回填土层松散,含水率上升导致电阻率值下降;同时填埋的固废含有大量污染物,在地下水作用下扩散,使填埋区域电性结构发生变化。一般土壤电阻率约15~35 Ω·m,当受到垃圾、固废等污染严重时,电阻率值可下降到3~10 Ω·m。本场地填埋固废含大量金属离子,可引起电阻率值下降,较大的电性差异为物探工作提供物性基础。

-

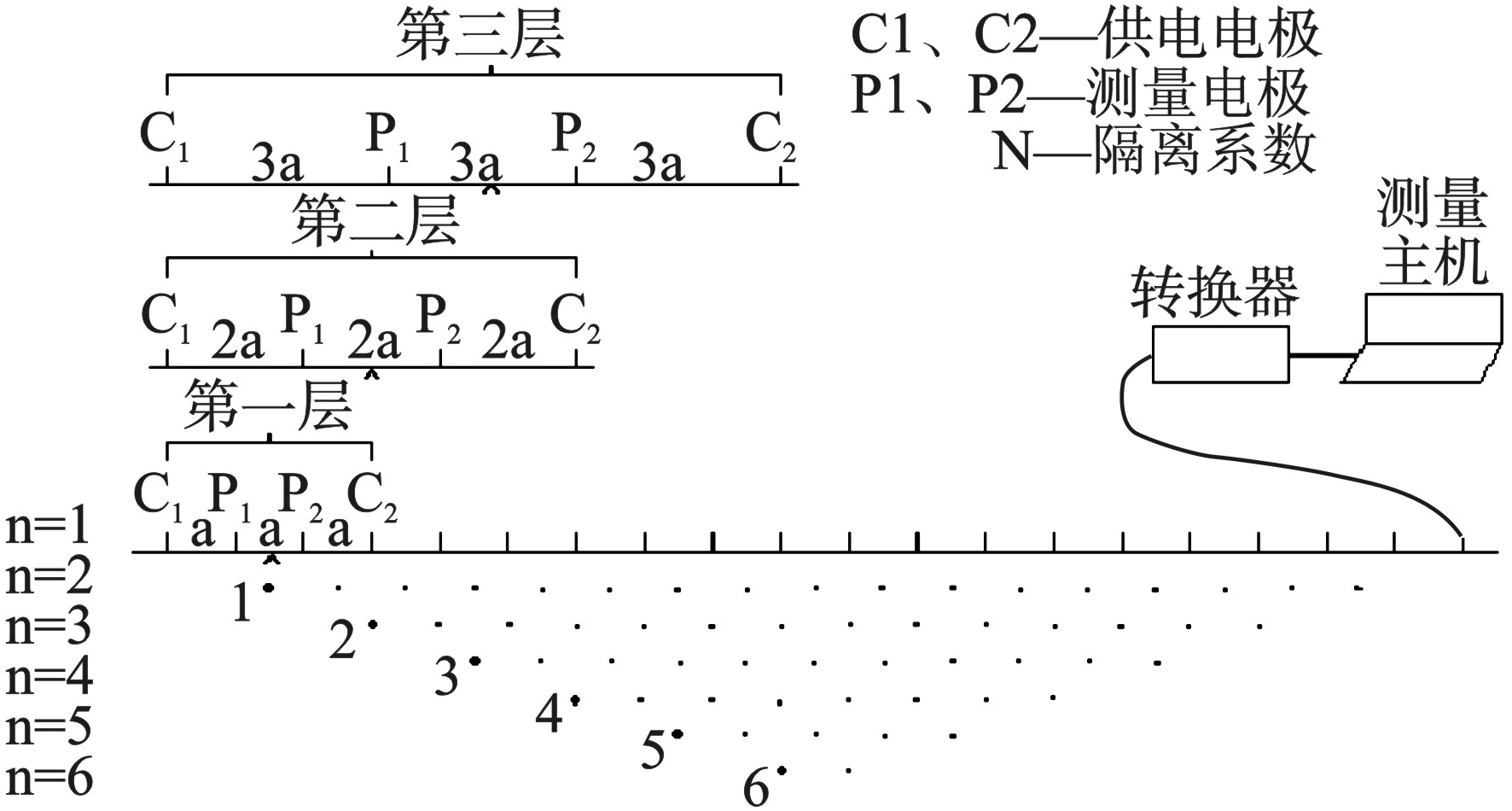

高密度电阻率法是基于地下介质间的导电性差异,通过供电电极向地下供电流I,然后再测得测量电极间电位差ΔV,从而求得该测量点的视电阻率值

${\rho _{\rm{s}}} = K \cdot \left( {\Delta U/I} \right)$ ,是一种阵列勘探方法。野外测量时将全部电极(几十至上百根)置于测点上,然后利用程控电极转换开关和微机工程电测仪,可实现数据的决速和自动采集,当将测量结果送入微机后,还可对数据进行处理并得出关于地电断面分布的各种图示结果。该方法同时得到了横向和纵向的电阻率值数据,兼备了电剖面法和电测深法的优点。本次研究场地数据测量工作采用DUK-2A高密度电阻率法测量系统,工作示意见图1。 -

在高密度电阻法测量中不同的装置类型对探测目标体的反映是不同的,在进行装置类型选择时要综合考虑探测目标、场地大小、探测精度和地形条件等因素。在高密度电阻率法勘查中,设计探测深度约为探查目标体深度的1.5倍;数据断面的分辨率和电极距相当,特别是在浅部剖面分辨率高一些,因此最小测量电极距应为探测深度的1/10~1/l5,在设计极距时充分考虑探测深度,兼顾横向分辨率。为此,本研究采用四极装置形式的温施装置,直流电源供电电压150 V,工作参数设计为供电脉宽0.5 s,供电周期数1,电极距1 m,最小隔离系数1,最大隔离系数为18,在该参数条件下测量深度约10 m。

-

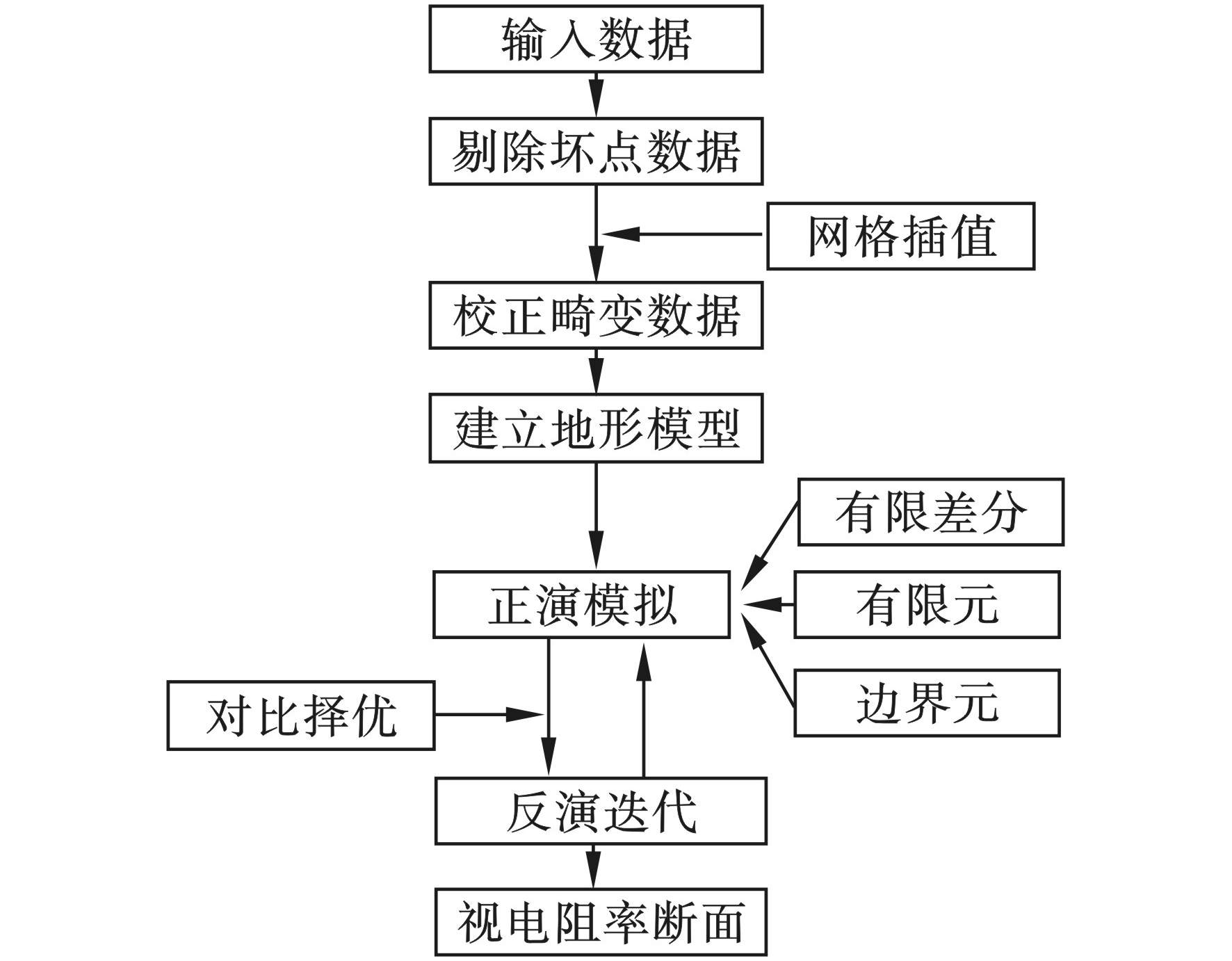

对野外采集的数据利用仪器的RS232通讯功能传入电脑,然后转换成相对应的高密度电阻率法处理软件RES2DINV要求的数据格式。运用该软件读入数据,进行数据反演、地形校正等数据处理见图2,最终得到高密度电阻率反演结果和剖面反演解释图。

2.1. 工作机理

2.2. 参数设定

2.3. 数据处理

-

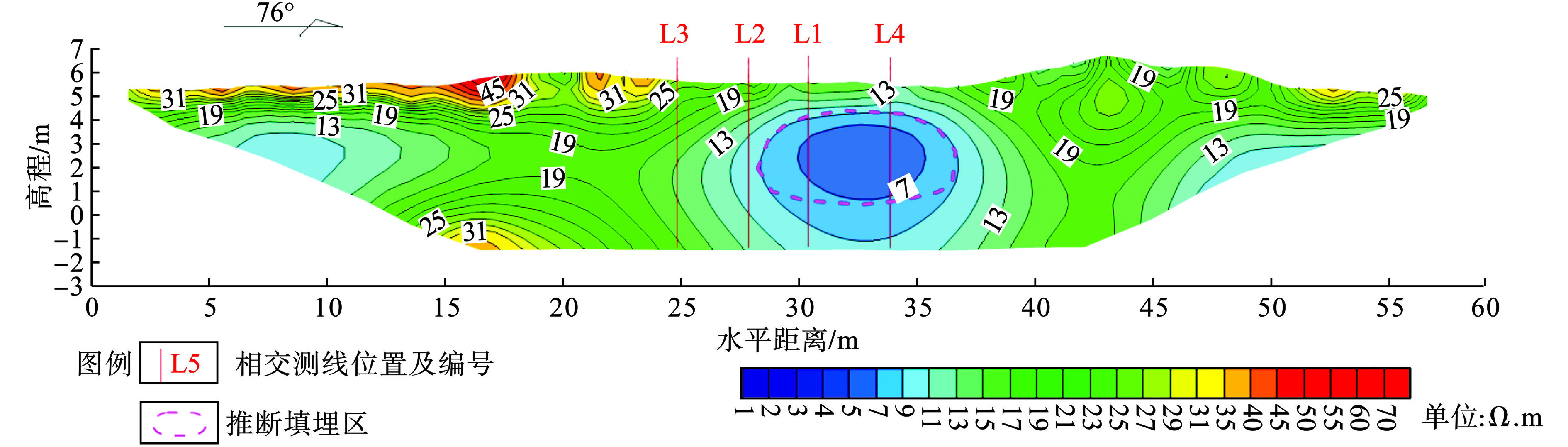

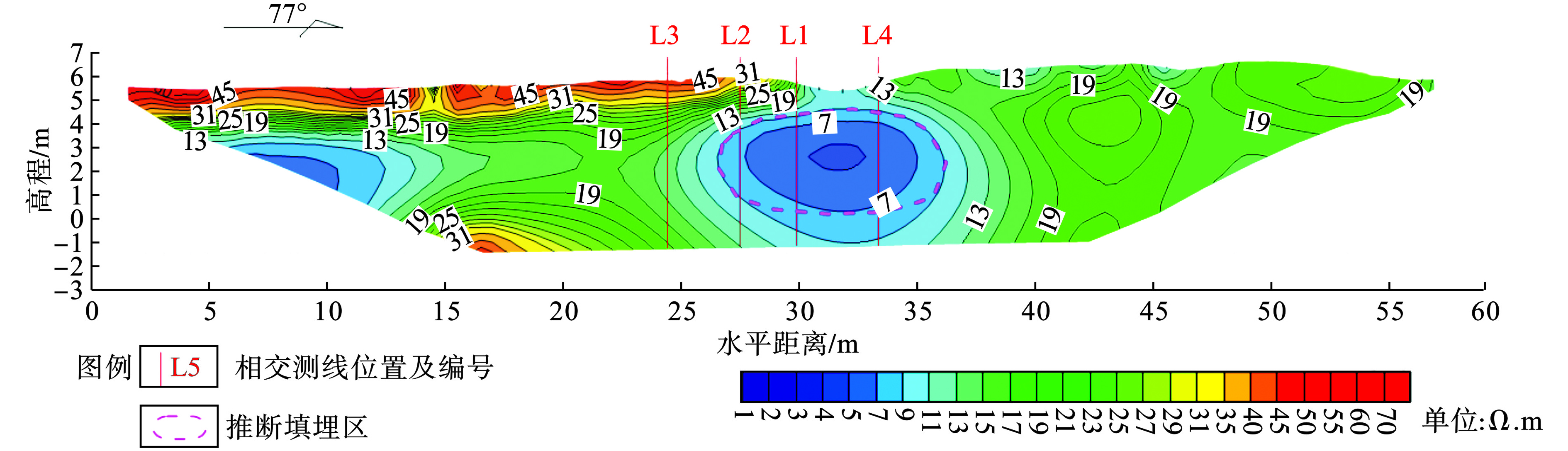

此次研究工作共布置6条测线,分为两组相互垂直测线,其中L1、L2、L3、L4测线平行,方位角166°左右,L5、L6测线平行,方位角76°左右。测线L1~L6高密度电阻率反演等值线见图3~8。

图3~8可见,各平行测线相近位置异常性质、异常特征相似,各测线相交位置视电阻率曲线异常反应一致,异常对应深度相近,高密度电阻率法测量数据质量良好。

-

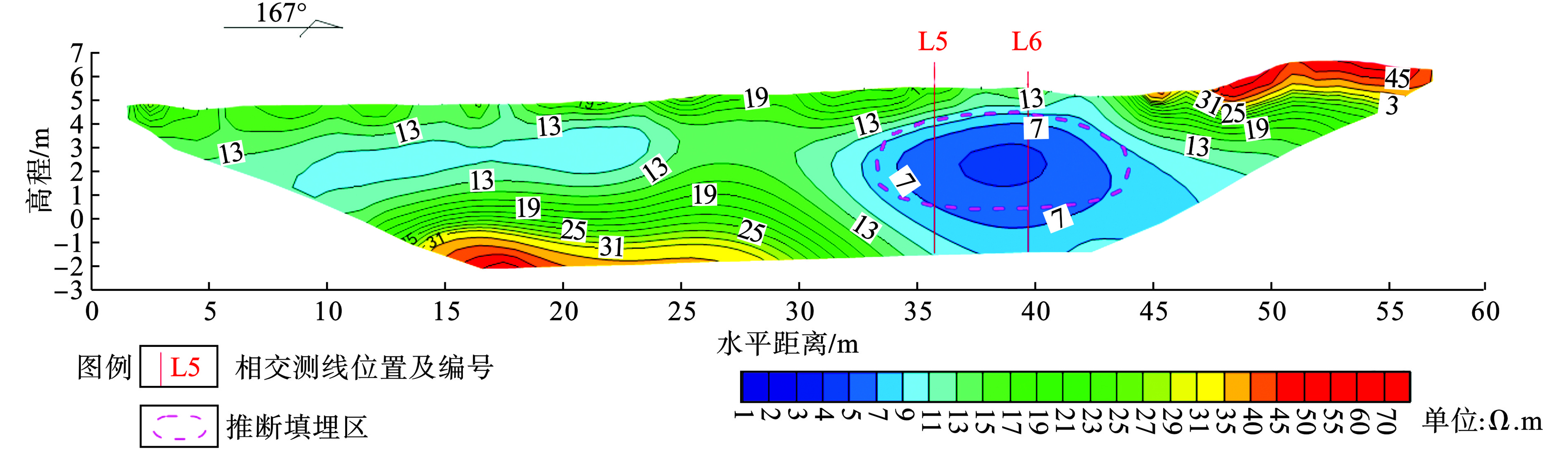

剖面各部分电性差异较大,高阻、低阻区划分明显,等值线变化较均匀,总体表现为中阻背景场叠加一低阻异常。剖面0~30 m层状特征较明显,浅层为中低阻,深层为中高阻;因剖面0~25 m为耕地,推断该段电性特征为未开挖过的土层反应;剖面34~44 m表现为椭圆状低阻异常(深度约1.2~5.0 m),推断为固体废物填埋开挖及其扩散污染形成;剖面45~59 m浅层表现为中高阻异常,推断为堆积碎砖石、砂土引起。

-

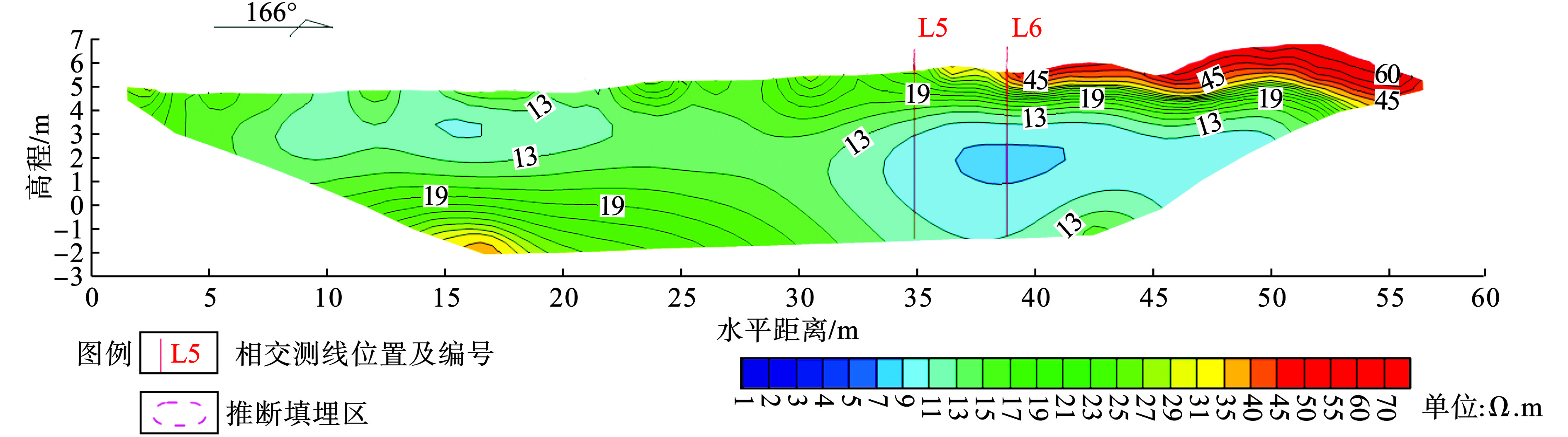

剖面各部分电性差异较大,高阻、低阻区划分明显,等值线变化较均匀,总体表现为中阻背景场叠加一低阻异常。剖面0~32 m层状特征较明显,浅层为中低阻,深层为中高阻;因剖面0~24 m为耕地,推断该段电性特征为未开挖过的土层反应;剖面36~45 m表现为椭圆状低阻异常(深度约1.2~5.0 m),推断为固体废物填埋开挖及其扩散污染形成;剖面46~59 m浅层表现为中高阻异常,推断为堆积碎砖石、砂土引起。

-

剖面各部分电性差异较大,高阻、低阻区划分明显,等值线变化较均匀,总体表现为中阻背景场叠加一低阻异常。剖面异常特征与L1、L2测线相似。剖面0~30 m层状特征较明显,浅层为中低阻,深层为中高阻,推断该段电性特征为未开挖过的土层反应;剖面37~41 m中层表现为椭圆状低阻异常,对比L1、L2测线电阻率值,低阻异常推断为邻近区域固体废物填埋开挖及其扩散污染形成;剖面36~59 m浅层表现为中高阻异常,推断为堆积碎砖石、砂土引起。

-

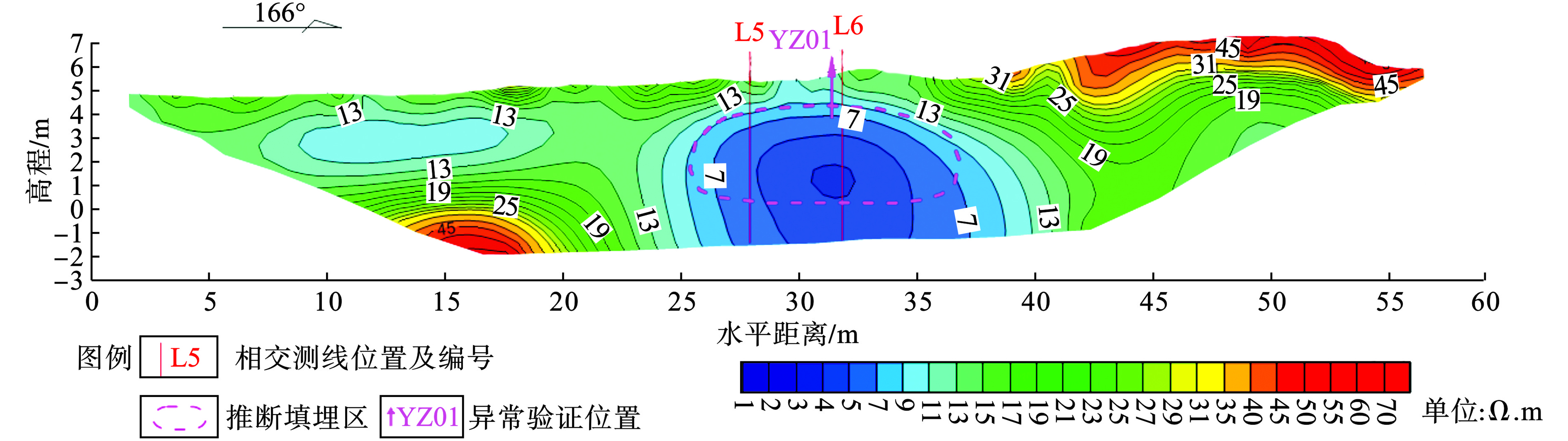

剖面各部分电性差异较大,高阻、低阻区划分明显,等值线变化较均匀,总体表现为中阻背景场叠加一低阻异常。剖面异常特征与L1、L2测线相似。剖面0~23 m层状特征较明显,浅层为中低阻,深层为中高阻;因剖面0~25 m为耕地,推断该段电性特征为未开挖过的土层反应;剖面25~37 m表现为椭圆状低阻异常(深度约1.2~5.0 m),推断为固体废物填埋开挖及其扩散污染形成;剖面38~59 m浅层表现为中高阻异常,推断为堆积碎砖石、砂土引起。

-

剖面各部分电性差异较大,高阻、低阻区划分明显,等值线变化较均匀,总体表现为中阻背景场叠加一低阻异常。剖面0~25 m层状特征较明显,浅层为中高阻带状异常,推断为碎砖石引起,中层、深层为中高阻,推断为未开挖过的土层反应;剖面29~37 m表现为椭圆状低阻异常(深度约1.2~5.0 m),推断为固体废物填埋开挖及其扩散污染形成;剖面38~59 m表现为中阻,推断为未开挖过的土层反应。

-

剖面各部分电性差异较大,高阻、低阻区划分明显,等值线变化较均匀,总体表现为中阻背景场叠加一低阻异常。剖面0~30 m浅层为中高阻带状异常,推断为碎砖石引起,中层、深层为中高阻,推断为未开挖过的土层反应;剖面26~36 m表现为椭圆状低阻异常(深度约1.2~5.0 m),推断为固体废物填埋开挖及其扩散污染形成;剖面39~59 m表现为中阻,推断为未开挖过的土层反应。

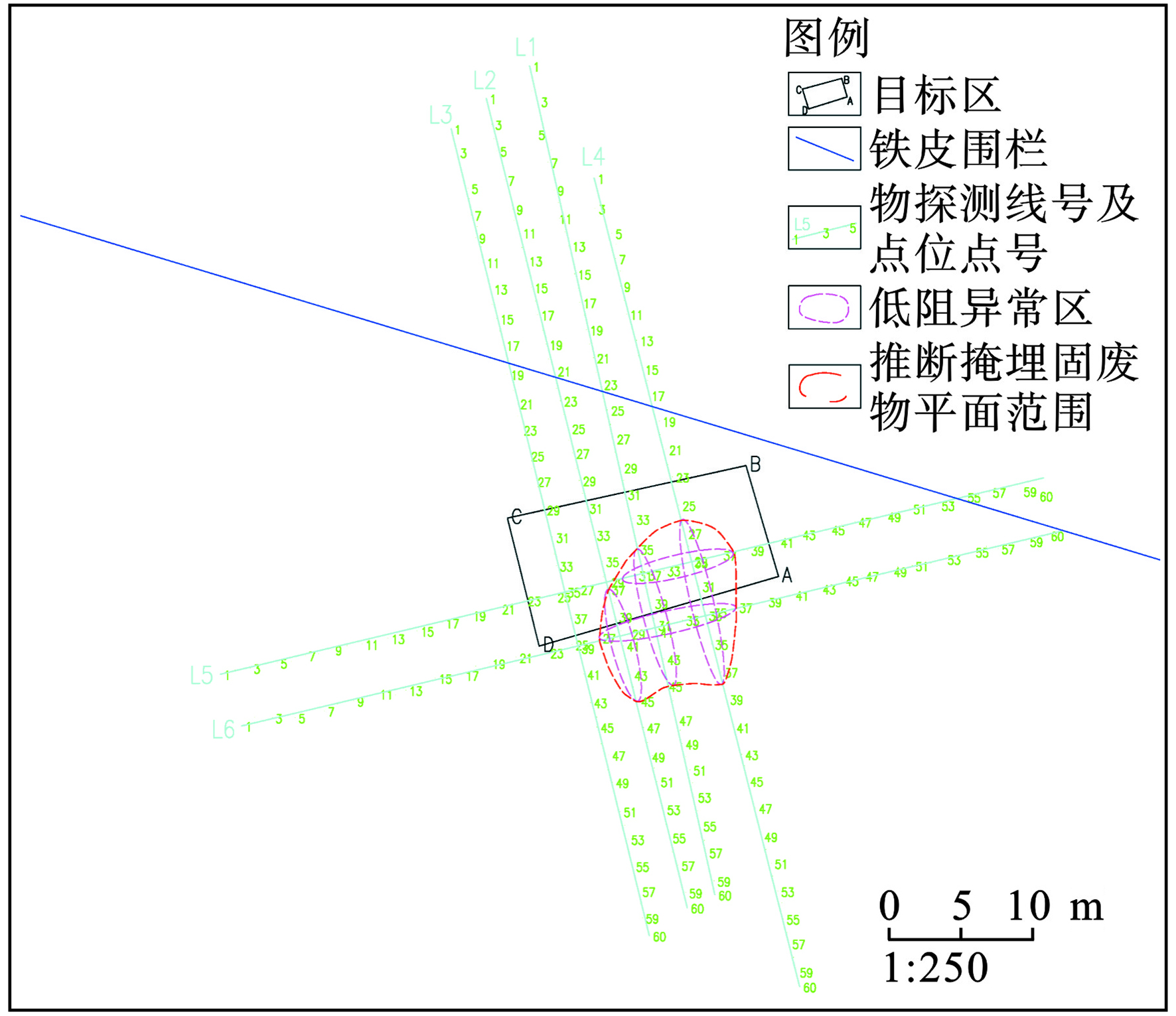

根据高密度电阻率法各测线结果推断,场地固体废物填埋及其扩散污染的深度约1.2~5.0 m,平均厚度约4 m,平面分布面积约93 m2,推断填埋固体废物及扩散污染土体372 m3,见图9。

此次物探工作完成后,依据推断结果进行挖掘验证。挖掘位置为L4测线与L6测线相交处,挖出固体废物,验证结果表明物探推断填埋物平面位置结果正确。本研究区域各测线获得的低阻圈闭异常能够较好地对应填埋固废的位置,但是高密度电阻率法勘查有一定局限性,如果填埋区域受地下水影响,固体废物和其扩散污染土体电性特征均表现为低阻异常,依靠电阻率参数难以区分,若要估算固体填埋物体积需要通过挖掘了解其准确填埋深度。

3.1. 测线L1成果解释与推断

3.2. 测线L2成果解释与推断

3.3. 测线L3成果解释与推断

3.4. 测线L4成果解释与推断

3.5. 测线L5成果解释与推断

3.6. 测线L6成果解释与推断

-

近年固废违法填埋案件频发,快速锁定证据明确填埋区域成为案件处理的一大难点,物探技术具有时空采样密度大、原位无损、速度快及成本低等特点,可较快判定填埋区域。实例研究表明,高密度电阻率法利用填埋区域与周边区域物质电性差异,较好探明固废填埋区域。未来,应进一步加快不同学科间的借鉴、融合,积极引入各类技术手段,在环境领域推广、探索、应用物探技术;二是加快物探新技术研究以及现有技术改进,进一步完善污染物物性参数和电化学特性数据库,进一步研发新设备,提高分辨率和抗干扰能力,对填埋固废勘查,可根据填埋固废与周围土体的物性差异特征有针对性地选择物探方法,如高密度电阻率法、磁法、地质雷达等;三是以选择不同类型固废填埋,开展系统的理论与实例研究,形成适用的技术指南。

下载:

下载: