-

近年来,随着我国经济迅速增长,空气质量问题日渐凸显。在2016年中国环境公报披露的10个空气综合质量最差城市中,有6个城市位于京津冀地区,该地区已成为我国大气污染最为严重的区域[1-3]。目前,颗粒物污染是京津冀地区存在的主要空气质量问题之一,该区域多地PM.*?>=>2.5浓度已连续超标。实现京津冀地区空气质量提升必然要解决该地区颗粒物污染问题,因而探索PM.*?>=>2.5浓度影响因素对改善京津冀地区空气质量现状具有重要意义[4-6]。

工业革命以后,空气污染成为人类面临的重大难题之一,为此,学术界对NO.*?>=>x、SO.*?>=>2、NMVOC、CO、NH.*?>=>3和PM.*?>=>10等传统大气污染物展开了一系列研究[7-9]。随着颗粒物污染情况不断恶化,学术界愈发关注PM.*?>=>2.5的相关问题,其研究探讨多集中在2个方面。其一是PM.*?>=>2.5分布特征及其变化规律。甘茂林等[10]利用改进后的Moran's I指数得出了PM.*?>=>2.5污染呈现的空间分布趋势;李爽等[11]采用改进后的LUR模型对PM.*?>=>2.5浓度空间分布进行了模拟;南国卫等[12]则采用空间数据统计方法、克里金插值法以及Morlet小波分析法对陕西省PM.*?>=>2.5浓度的时空分布规律进行了研究。学者们聚焦不同地区并通过不同研究方法探究了PM.*?>=>2.5浓度的空间分布特征,大多数学者得出了较为统一的结论:时间上PM.*?>=>2.5浓度存在冬秋高、春夏低的特征,空间上则呈现显著的空间分异与聚集规律。其二是对PM.*?>=>2.5浓度驱动因素的研究。起初,学术界在这一方面的研究主要局限于探讨自然因素对区域PM.*?>=>2.5浓度的影响:周一敏等[13]对北京地区PM.*?>=>2.5浓度与气象要素进行了相关性分析,研究认为风向、边界层、相对湿度及降水强度对PM.*?>=>2.5浓度具有显著影响;徐文帅等[14]研究了PM.*?>=>2.5在2次沙尘污染过程中的浓度变化特征,得出PM.*?>=>2.5主要受水平扩散条件影响的结论。随着学术界对人类活动自然响应的认识逐渐深入,更多学者开始研究社会经济因素对PM.*?>=>2.5浓度的驱动作用。段杰雄等[15]利用GWR模型及OLS模型对比揭示出PM.*?>=>2.5浓度分布和各项因素之间的关系,形成了人均电力消费量与PM.*?>=>2.5浓度显著负相关、人均私家车保有量和PM.*?>=>2.5浓度显著正相关这一结论。李光勤等则采用ArcGIS技术和空间计量模型证明了PM.*?>=>2.5污染符合EKC假说[16]。

总的来看,短时间尺度如昼夜、月度和季节PM.*?>=>2.5浓度变化受到自然条件的影响更为显著,而社会经济因素则对较长时间尺度PM.*?>=>2.5浓度变化起到关键驱动[17-19]。从已有文献来看,在探究社会经济要素时,利用指数分解方法对PM.*?>=>2.5浓度影响因素实现完全分解的研究甚少;同时,京津冀地区作为我国空气污染最为严重的地区之一,针对这一地区PM.*?>=>2.5浓度年度变化特征及其驱动因素的研究探讨尚不充分,针对该地区各设区市PM.*?>=>2.5浓度的深入探讨也不完善。鉴于此,本文将聚焦京津冀地区,基于2000~2016年设区市面板数据,利用扩展的IPAT方程以及对数平均迪氏指数分解方法对该地区PM.*?>=>2.5浓度实现完全分解;在此基础上从时间、空间等不同视角对京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度的驱动因素进行分析并界定影响京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度变化的主导因素,进而尝试对京津冀地区颗粒物污染治理路径展开探讨。

全文HTML

-

IPAT方程源于EHRLICH et al[20]在1972年提出的环境压力等式,后经过Commoner扩展成为经典方程[21]。这一等式将人类活动对自然环境的影响(

$I$ )分解成为3个社会经济因素,即人口($P$ )、经济发展程度($A$ )及技术水平($T$ ),见式(1)。本研究基于IPAT经典方程,参考kaya恒等式对PM.*?>=>2.5浓度影响因素进行分解[22-23]见式(2)。

式(2)中:

$I$ 为PM.*?>=>2.5年平均浓度,μg/m3;${\rm{GDP}}$ 为地均生产值,元/m2;$P$ 为地区人口密度,人/m2。记$T = \dfrac{I}{{{\rm{GDP}}}}$ 为技术效应,表示单位产值的PM.*?>=>2.5浓度响应;$A = \dfrac{{{\rm{GDP}}}}{P}$ 为产出效应,表示人均地区生产总值;$P$ 为规模效应,表示单位面积的人口规模。 -

对数平均迪氏指数分解法(LMDI)由ANG et al[24]提出,是国内外常用的因素分解模型,可使影响因素达到完全分解的效果,被认为是最优的分解模型。目前,这一模型已被广泛地运用于水资源、能源消费等各个领域[25-27],但鲜有学者用其对PM.*?>=>2.5等空气污染物进行分解分析。本研究尝试在扩展的IPAT框架基础上,运用LMDI方法分析驱动PM.*?>=>2.5浓度变化的影响因素及其时空特征。

首先考虑时间因素,报告期相对于基期的PM.*?>=>2.5浓度变化量将公式(2)改写为公式(3)。

将公式(3)写为增长率形式见式(4)。

从t.*?>=>0到t.*?>=>1时期内,式(4)进一步整理可得式(5)。

根据对数均值权数,可得式(6)。

结合公式(4),得到式(7)。

据此,根据公式(5)消除积分得式(8~11)。

整合式(7)与(8)最终建立PM.*?>=>2.5浓度的时间差异驱动模型见式(12~14)。

式(12~14)中:t.*?>=>1为报告期,t.*?>=>0表示基期;

$\Delta I_P$ 为规模效应,反映地区人口密度变化所带来的PM.*?>=>2.5浓度的变化;$\Delta I_A$ 为产出效应,反映地区人均产值增长所带来的PM.*?>=>2.5浓度的变化;$\Delta {I_T}$ 为技术效应,反映技术进步对PM.*?>=>2.5浓度的影响;$W$ 为权重,$Q$ 表示各效应的增长率。 -

本研究使用2000~2016年京津冀地区13个设区市的面板数据。其中,PM.*?>=>2.5浓度数据来自哥伦比亚大学社会经济数据获取应用中心,地区生产总值、人口密度等其他经济社会统计数据由《中国城市统计年鉴》所得。

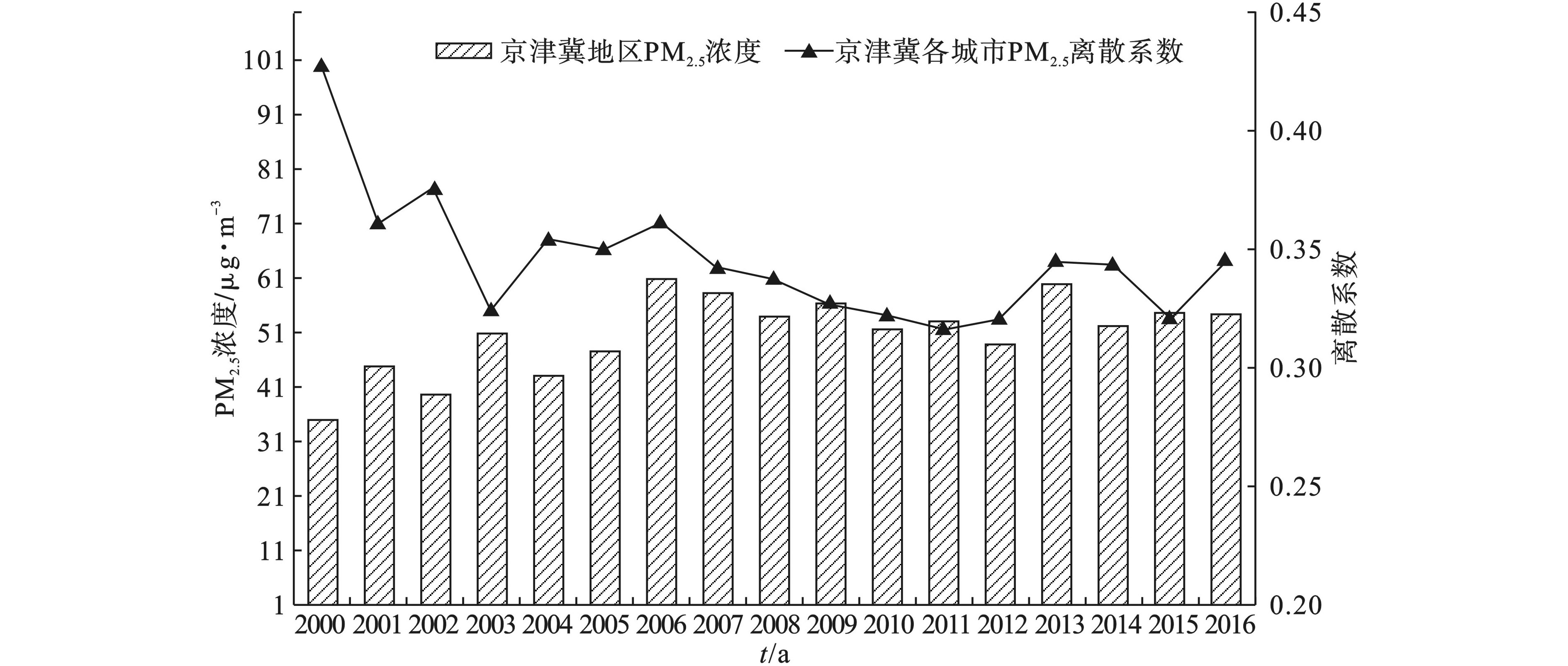

研究期内京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度从未达到35 μg/m3的国家标准;期间,京津冀地区的PM.*?>=>2.5浓度在2006年达到最高值。离散系数反映了研究期内京津冀地区13个设区市PM.*?>=>2.5浓度的离散程度,2000~2016年京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度的空间离散程度波动下降,见图1。

图1可知,京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度变动较大且具有阶段性特征。2001~2005年的“十五”时期,我国工业经济处于高速发展的阶段,工业增加值占国民生产总值的比重在“十五”前后提高了两个百分点。京津冀地区工业产业密集,“十五”期间工业增加值增长了1.5倍,但高污染高排放行业在该地区工业结构中占据较大比重,它们在工业生产的过程中排放大量废气,其中的固体颗粒物以及二氧化硫等有害气体或直接或间接促使空气中的PM.*?>=>2.5浓度迅速上升。此外,“十五”时期经济的迅速发展也促使居民生活水平不断提高,京津冀地区居民私家车保有量持续上升;其伴随的汽车尾气排放也是PM.*?>=>2.5的主要源头之一。因此,京津冀地区的PM.*?>=>2.5浓度在2001~2005年间呈波动上升趋势且在2006年达到峰值。2006年以后,京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度变化趋于平稳。这是因为“十一五”期间提出了以科学发展观为指导的全国生态保护规划,并推出了一系列强硬政策修复生态环境,使得该时期京津冀地区的PM.*?>=>2.5浓度得到了有效的控制。2010年以后,我国在发展经济的同时更加注重生态保护,更加注重区域协调全面的发展,因而PM.*?>=>2.5浓度保持此前的稳定状态。2000~2016年的阶段性特征体现了京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度与我国“国民经济与社会发展五年规划”政策良好的互动响应。

1.1. 扩展的IPAT方程

1.2. 基于LMDI的分解模型

1.3. 数据来源与描述性统计分析

-

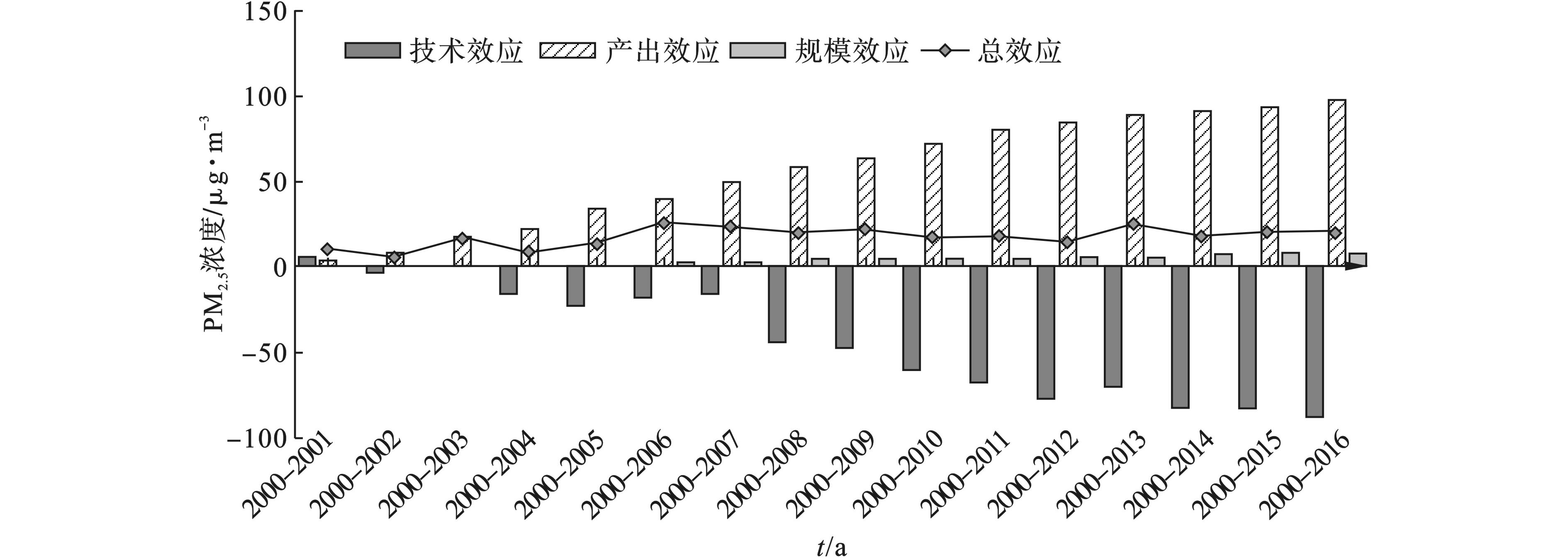

根据式(12)~(14)可以得到驱动京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度变化的技术效应、产出效应、规模效应及总效应见表1。同时,为了进一步分析研究期内各驱动因素对京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度的动态影响,将各因素对PM.*?>=>2.5浓度的贡献值逐年累计相加计算得出各驱动因素的累计效应值,结果见图2。

表1、图2可知,2000~2016年京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度的主要抑制因素为技术效应,促进因素为产出效应与规模效应。进一步分析得出了研究期内各驱动因素的作用过程:2000~2004年间由于技术效应产生的PM.*?>=>2.5浓度由正转负。说明这一时期,能源结构、能源使用强度、清洁生产技术和污染末端治理技术等各类技术处于不断发展的阶段。2005年虽略有回升,但由于上述技术逐渐普及,此后5年间技术效应的抑制作用达到巅峰。2010年以后,随着相关技术的不断完善,技术发展出现瓶颈期,同时现有技术的效率已趋于饱和,技术效应对降低PM.*?>=>2.5浓度所起的作用逐渐减弱甚至出现抑制作用消失的情况。虽然技术效应在研究期内起着较强的抑制作用,但其所发挥的作用力基本被产出效应与规模效应的促进作用抵消,这使得PM.*?>=>2.5浓度在该时间段内波动较为平稳。2010~2016年我国放缓了经济增长速度,为此,这一时期的产出效应较弱于之前2个时期的促进作用,PM.*?>=>2.5浓度增长较缓。

-

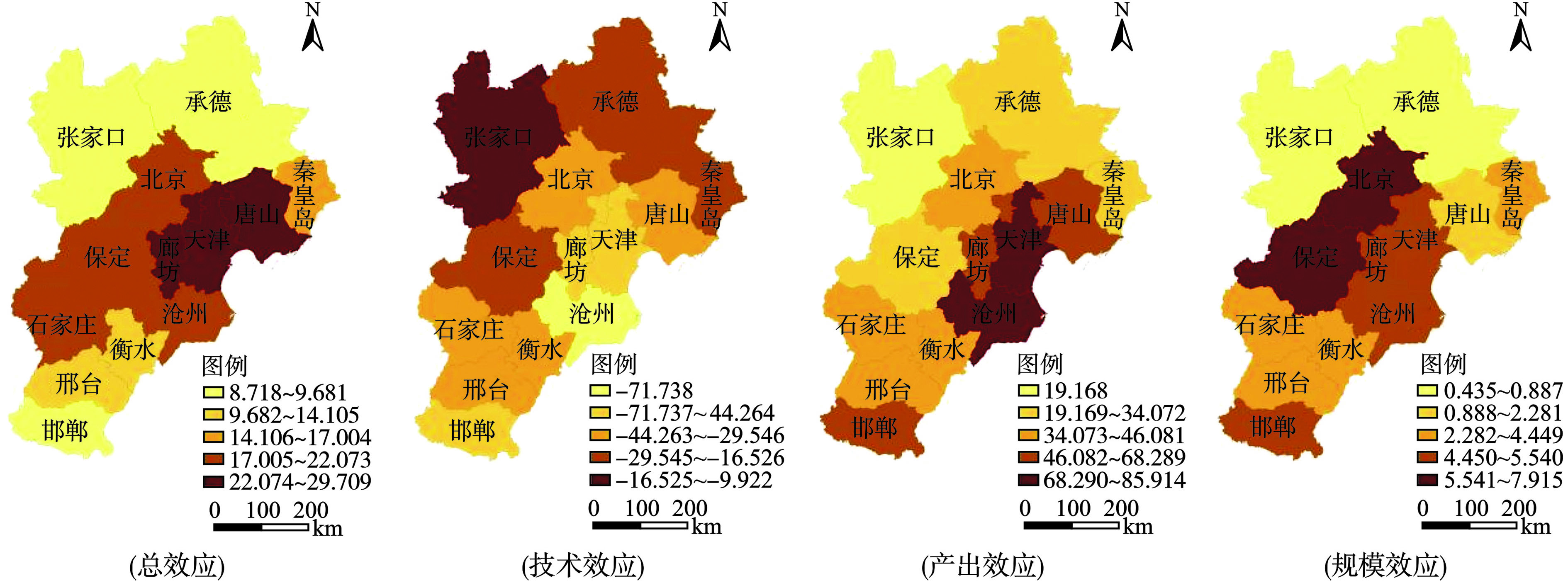

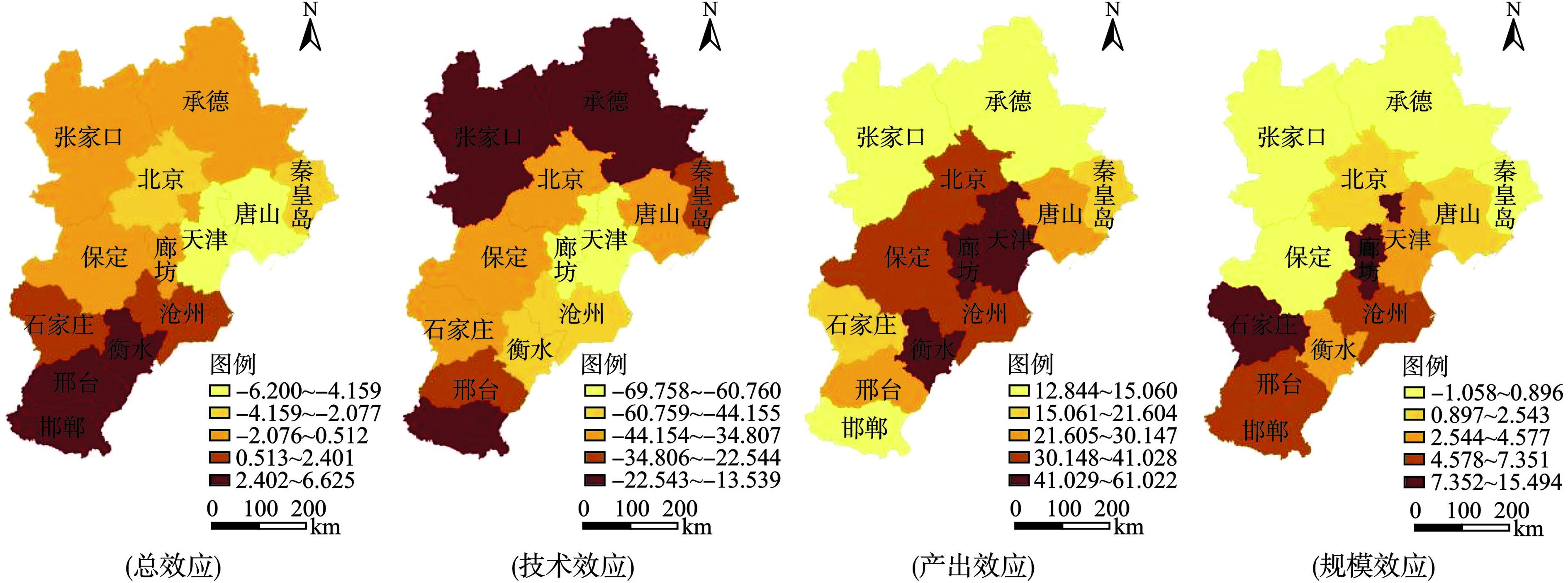

为进一步探讨各地区PM.*?>=>2.5浓度及其驱动因素的时空特征,以2008年为界将研究期划分为2段,分别计算得出京津冀地区13座设区市PM.*?>=>2.5浓度及其驱动因素,结果见图3和图4①。

图3展示了2000~2008年京津冀地区各效应对PM.*?>=>2.5浓度变化驱动强度的空间分布规律。从总效应来看,唐山、天津及廊坊的PM.*?>=>2.5浓度增加额均超过了22.074 μg/m3;其附近的沧州、保定、石家庄及北京浓度增加额处于17.005~22.073 μg/m3的区间;而邢台、邯郸等地PM.*?>=>2.5浓度仅增加不到17.004 μg/m3。由此可见,在第一个研究期内,京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度变动呈半环状分布且总体以天津为中心由内向外呈缩小趋势,总效应空间差异显著。从分解效应来看,技术效应驱动强度呈现东部、南部强,西部、北部弱的空间格局:以沧州、天津为代表的东、南部地区8年间PM.*?>=>2.5浓度在技术效应驱动下减少了44.264 μg/m3以上;而西、北部地区的张家口、保定技术效应驱动力明显较弱,单位经济产出的PM.*?>=>2.5浓度响应没有得到显著降低。产出效应的空间特征与总效应相似,由中心向四周呈缩小趋势:天津、沧州作为中心,其产出效应对PM.*?>=>2.5浓度增长贡献了68.290 μg/m3以上;廊坊、唐山及邯郸的PM.*?>=>2.5浓度则在产出效应驱动下增长了46.082~68.289 μg/m3;其余城市产出效应驱动值均不足46.081 μg/m3。规模效应在空间分布上出现北京和保定两大强度峰值区,华北平原腹地的大部地区规模效应都相对较强,而张家口、承德等山地地区人口密度的PM.*?>=>2.5响应未出现明显提高。相较于产出效应和技术效应,研究期内规模效应对京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度变化的驱动力较弱,未对总效应分布的空间格局产生显著影响。

在第二个研究期内,京津冀地区各效应对PM.*?>=>2.5浓度变化驱动强度的空间分布规律较上一研究期出现显著变化。这一时期,京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度上升趋势得到明显抑制,一些地区PM.*?>=>2.5浓度出现回落现象;而京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度变化总体格局则呈现北部优、南部劣,东部优、西部劣。2008年至2016年,天津、唐山、秦皇岛和北京等城市PM.*?>=>2.5浓度都出现下降;保定、承德等环北京城市的PM.*?>=>2.5浓度基本保持稳定;但是邯郸、邢台等南部地区的5个设区市PM.*?>=>2.5浓度依旧处于上升态势。从分效应来看,第二个研究期京津冀地区技术效应对PM.*?>=>2.5浓度的抑制作用呈现南北两端弱,中部地区强的格局,且区域整体技术效应抑制强度较上一研究期大幅提升。产出效应对PM.*?>=>2.5浓度的驱动强度出现大幅下降,在空间上同样呈南北弱、中部强的分布格局,天津、廊坊和衡水构成的峰值区内产出效应对PM.*?>=>2.5浓度增长贡献超过41.029 μg/m3,而南部邯郸以及北部张家口、承德受产出效应驱动增长的PM.*?>=>2.5浓度均在15.060 μg/m3以下。规模效应的驱动强度总体呈北部弱、南部强的空间格局,但中部廊坊的规模效应在这一时期的增长贡献达到了11.414 μg/m3。和上一研究期相比,2008~2016年期间京津冀地区人口向北京、天津等中心城市的集聚现象出现了缓解,但规模效应对总效应分布的空间格局影响仍然最小。

2.1. PM.*?>=>2.5浓度驱动因素的时间差异分析

2.2. PM.*?>=>2.5浓度驱动因素的空间差异分析

-

本文基于2000~2016年设区市面板数据,利用扩展的IPAT方程以及对数平均迪氏指数分解方法探究影响该地区PM.*?>=>2.5浓度驱动效应及其时空分布特征,得到以下主要结论。

1)从分解效应看,技术效应和产出效应分别是抑制和促进PM.*?>=>2.5浓度提升的主要驱动因素,规模效应发挥促进作用但累计贡献较弱。在研究期内,京津冀地区技术效应对抑制PM.*?>=>2.5浓度的累计贡献为87.693 μg/m3,而产出效应促进作用的累计贡献为98.218 μg/m3,因而产出效应是研究期内影响京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度变化的主要驱动因素,经济发展与环境污染之间的矛盾在京津冀地区依旧尖锐。

2)从时间层面看,京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度整体波动变化存在较强的阶段性特征,各因素对PM.*?>=>2.5浓度驱动效应的作用方向和强度受政策环境以及社会发展背景的影响。总体来看,在大力推进节能减排以及生态文明建设的背景下,技术效应对PM.*?>=>2.5浓度起到良好的抑制作用,但也存在少数时期出现逆向驱动;产出效应和规模效应持续促进PM.*?>=>2.5浓度的提升,但在强调经济发展质效等相关政策的影响下累计贡献趋于收敛。从时间序列看,变动的政策直接对三大效应产生影响,进而改变区域PM.*?>=>2.5浓度。

3)从空间层面看,三大效应对PM.*?>=>2.5浓度变化的驱动特征呈现一定的空间分布规律且空间差异显著。京津冀地区本身地形、海陆和气候特征复杂,加之北京和天津同时作为国家中心城市,其发展思路、区域定位以及政策环境都会对周边地区产生深刻影响。技术、产出和规模效应的空间特征受到自然禀赋与社会经济发展模式差异的共同塑造。京津冀地区各类生产要素大都呈现先向京津地区集中,再向河北地区扩散疏解的历程;但在资源要素疏解阶段,技术效应扩散显著滞后于生产效应和规模效应扩散,这抑制了京津冀地区PM.*?>=>2.5浓度的协同控制。

本文依据上述结论为京津冀地区因地制宜制定防霾治霾政策提出了以下建议:其一,强化技术效应、调控产出效应、抑制规模效应,促进技术-产出-规模三大效应的优化协同是推进京津冀地区大气环境治理与经济社会发展良性耦合的必由之路。强化技术效应,要求政府主导发展推广先进清洁技术,例如生物纳膜抑尘技术等,推进现有设备除尘设施升级改造,确保颗粒物排放达到污染物排放标准;调控产出效应,着力控制“两高”行业产能,鼓励发展节能环保产业;抑制规模效应,需要科学规划城市布局,合理控制城市人口规模。其二,在区域发展规划和布局中,要充分提高环境政策的前瞻性和连续性。制定环境政策需要可靠的实地调研为基础,综合考虑外部因素的影响,加强各政策之间协调性。其三,必须深化区域协同发展措施、打破行政壁垒,在疏解京津人口、产业的同时,加快环保减排技术向河北地区扩散,因地制宜,实现技术-生产-规模三大效应在空间上协同优化。

下载:

下载: