-

医疗废物具有感染性、毒性、腐蚀性和可燃性等危险废物特性[1-2],我国《国家危险废物名录》将其列为一号危险废物。2020年年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情,对医疗废物的处理处置及管理提出了新的要求。2020年4月30日《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》的通知(发改环资〔2020〕696号)要求健全医疗废物收集转运处置体系,推动现有处置能力扩能提质,补齐处置能力缺口,提升治理能力现代化,推动形成与全面建成小康社会相适应的医疗废物处置体系。

医疗废物安全处置是国家生态环境安全保障体系中的重要组成部分[3]。以回转窑、固定床为核心的焚烧处置技术,以高温蒸汽、化学消毒、微波消毒和高温干热等为核心的非焚烧处理技术得到了广泛的应用,呈现出多技术并举、焚烧技术和非焚烧技术并存的局面[4-5]。然而,焚烧技术存在的核心问题是会产生二噁英、汞等有毒有害二次污染物;而非焚烧处理技术会产生恶臭、VOCs等大气污染物,同时也可能面临着消毒效果不彻底的风险[6-7]。因此,对于新出现的环氧乙烷消毒处理技术,必须通过适当的技术验证评价,才能在市场上大规模的推广应用[4, 8-9]。

环境技术验证评价是指受政府、环境技术开发者(所有者)、技术使用者或其他相关方的委托,依据国家相关标准和验证规范的要求,综合运用分析测试、数理统计以及专家辅助评价等方法,对所委托环境技术的环境保护效果、环境影响以及从其他环境观点出发的重要性能进行科学、客观、公正的测试、分析与评价的活动[10]。20世纪90年代中期以来,美国、加拿大、日本和韩国的环保部门先后建立、实施了环境技术验证评价制度[11-15]。我国在逐渐完善环境技术验证评价管理体系的基础上,目前已经有30余项技术通过了ETV验证评价[16-22]。

本研究采用ETV程序和方法验证评价杭州某企业环氧乙烷消毒技术处理医疗废物的效果,研究环氧乙烷消毒处理技术的验证评价指标和方法,为该技术推广应用提供支撑。

全文HTML

-

环氧乙烷是一种广谱灭菌剂,能与生物的蛋白质反应,使DNA和RNA发生非特异性烷基化作用,在常温下可杀灭:芽孢、结核杆菌、细菌、病毒和真菌等各种微生物。在不拆除任何包装的状态下,使用环氧乙烷作为消毒药剂,在常温下杀灭医疗废物中各种病原微生物,可达到消毒后彻底无害化的目的。

-

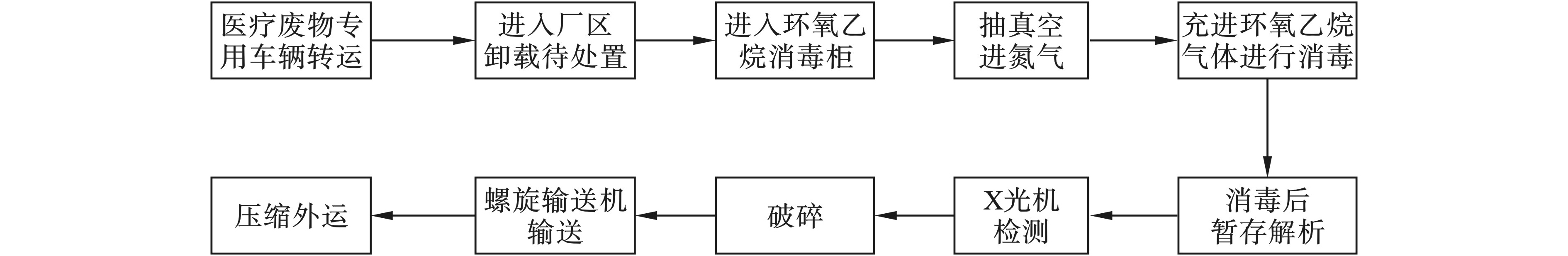

医疗废物以原形态包装推进环氧乙烷消毒柜内,在真空环境中注入有效浓度893 mg/L的环氧乙烷,预真空度−80 kPa,系统温度(54±2)℃,相对湿度60%~80%,柜体内消毒时间约4 h。医疗废物经消毒后暂存解析,然后逐箱放入传送带,经过X光机、往复提升机、自动输送系统、自动进料系统、二级破碎机和无轴螺旋输送机,最后进入压缩车压缩系统。压缩车填装满后,将消毒破碎后的医疗废物送入生活垃圾处置厂进行最终处置,工艺流程见图1。

1.1. 技术原理

1.2. 工艺流程

-

根据ETV制度的特点和要求,本次验证评价工作由验证评价机构、测试机构、技术持有方、技术使用方和咨询专家共同参与和监督。由参与各方共同制定《验证评价计划》,测试机构根据《验证评价计划》对技术进行现场测试,并出具检测报告,验证机构参与测试过程,并依据测试数据,验证技术的环境和经济性能。验证结果经专家审核后,公开发布。

-

对于污染治理技术,验证评价指标一般分为环境效果指标、维护管理指标和工艺运行指标3类。基于《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范:HJ/T 228—2006》要求及环氧乙烷消毒处理技术特点选择合适的参数,见表1。

-

根据环氧乙烷消毒处理技术的特点和评价目标,技术验证评价测试阶段需采集和制备生物样品、大气样品、水样品、固体废物。采样方法及分析测试方法见表2和表3。

(1)生物样品制备、收集与检测。采用3M公司生产生物指示剂枯草杆菌黑色变种芽孢菌片,鹅颈式扎口进行封口后放置于已消毒的医疗废物(用作模拟医疗废物)专用箱底部。

消毒处理后,在处理设备出料口收集生物指示样品,将枯草杆菌黑色变种芽孢载体放置于灭菌样品收集瓶中。以无菌操作方式取出菌片,重新放置于原枯草杆菌黑色变种芽孢生物培养指示剂内。枯草杆菌黑色变种芽孢生物培养指示剂放入37 ℃培养箱中培养48 h。以同一批次生物指示剂不做消毒处理,直接挤碎培养基安瓶,分别放入37 ℃培养箱中培养48 h,作为阳性对照组;以同一批次取出菌片的生物指示剂不做消毒处理,挤碎培养基安瓶后,分别放入37 ℃培养箱中培养48 h,作为阴性对照组。试验重复3次。

(2)固体废物采集与测试。采集处理后医疗废物,记录医疗废物处理量,测试前将除尘器内灰尘清空,测试结束后称量除尘器中捕集的灰尘重量,并据此推算处理单位重量的医疗废物所产生的尘量。噪声采样点在厂界四周进行1 m处噪声监测,记录所有有效数据。

(3)出料口处细菌采集与测试。采用自然沉降法(平板暴露法),采样及分析方法参照《公共场所卫生检验方法 第3部分 空气微生物:GB/T18024.3—2013》进行。采样时关闭门窗30 min,将营养琼脂平板置于采样点处,打开器皿,暴露5 min,细菌根据重力作用自然沉降到平板上,经实验室培养48 h后,测定出料口处空气中的细菌总数。

-

样品采集频次见表4。

样品采集时间自2018年11月29日至2018年12月5日结束,时间跨度为7 d,共收集462个样品数,共获得782个有效数据。验证测试条件:技术系统工艺参数稳定达到环氧乙烷有效浓度893 mg/L、预真空度−80 kPa、系统温度(54±2)℃、相对湿度60%~80%、消毒柜体内消毒时间约4 h。

3.1. 验证评价指标设计

3.2. 样品采集及检测

3.3. 测试周期及采样频率设计

-

经医疗废物环氧乙烷消毒处理技术处理后,对3MTM环氧乙烷消毒快速生物培养指示剂中枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值均> 4.00,符合《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行):HJ/T 228—2006》中规定≥ 4.0的消毒要求。

-

本次技术验证评价工作除了对环氧乙烷浓度进行检测,同步进行了VOCS、Hg、颗粒物、恶臭的检测。其中,颗粒物监测值均<20 mg/m3,低于标准限值120 mg/m3。废气排放口Hg的排放浓度监测值均在0.00343~0.00836 mg/m3之间,且均低于《大气污染物综合排放标准:GB 16297—1996》中的新污染源大气污染物排放浓度限值0.012 mg/m3。大气污染物环氧乙烷、VOCS、恶臭在废气排放口的排放浓度与标准限值对比参见图2至图4。

图2可见,废气排放口处环氧乙烷的排放浓度均≤1 mg/m3,低于《工作场所有害因素职业接触限值(化学因素):GBZ2.1—2007》的浓度限值2 mg/m3。图3可见,废气排放口处VOCS的排放浓度在6.48~18.4 mg/m3之间,监测值均低于《医疗废物处理处置污染控制标准:GB 39707—2020》中的排放浓度限值20 mg/m3。

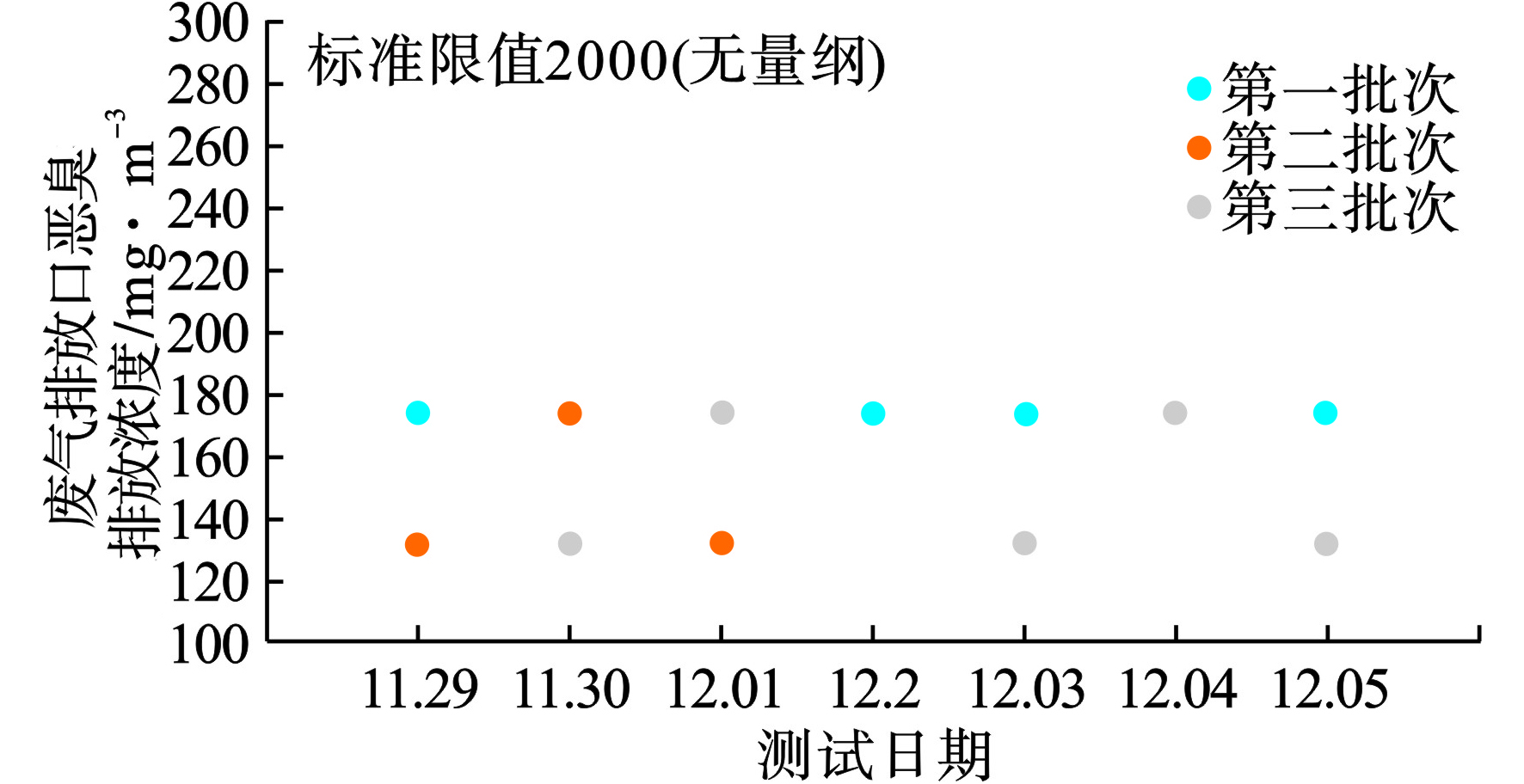

图4可见,废气排放口处恶臭排放浓度测试最高值为174,远低于《恶臭污染物排放标准:GB 14554—1993》中的标准限值2 000(无量纲)。

大气污染物无组织排放恶臭监测结果小于10,低于标准限值20要求。VOCS无组织排放浓度均低于0.339 mg/m3,低于《大气污染物综合排放标准:GB 16297—1996》中的非甲烷总烃新污染源大气污染物无组织排放浓度限值4 mg/m3要求。Hg无组织排放检测值均低于《大气污染物综合排放标准:GB 16297—1996》中的新污染源大气污染物无组织排放浓度限值0.001 2 mg/m3。颗粒物无组织排放浓度在0.348~0.453 mg/m3之间,低于《大气污染物综合排放标准:GB 16297—1996》中的新污染源大气污染物无组织排放限值1.0 mg/m3。

-

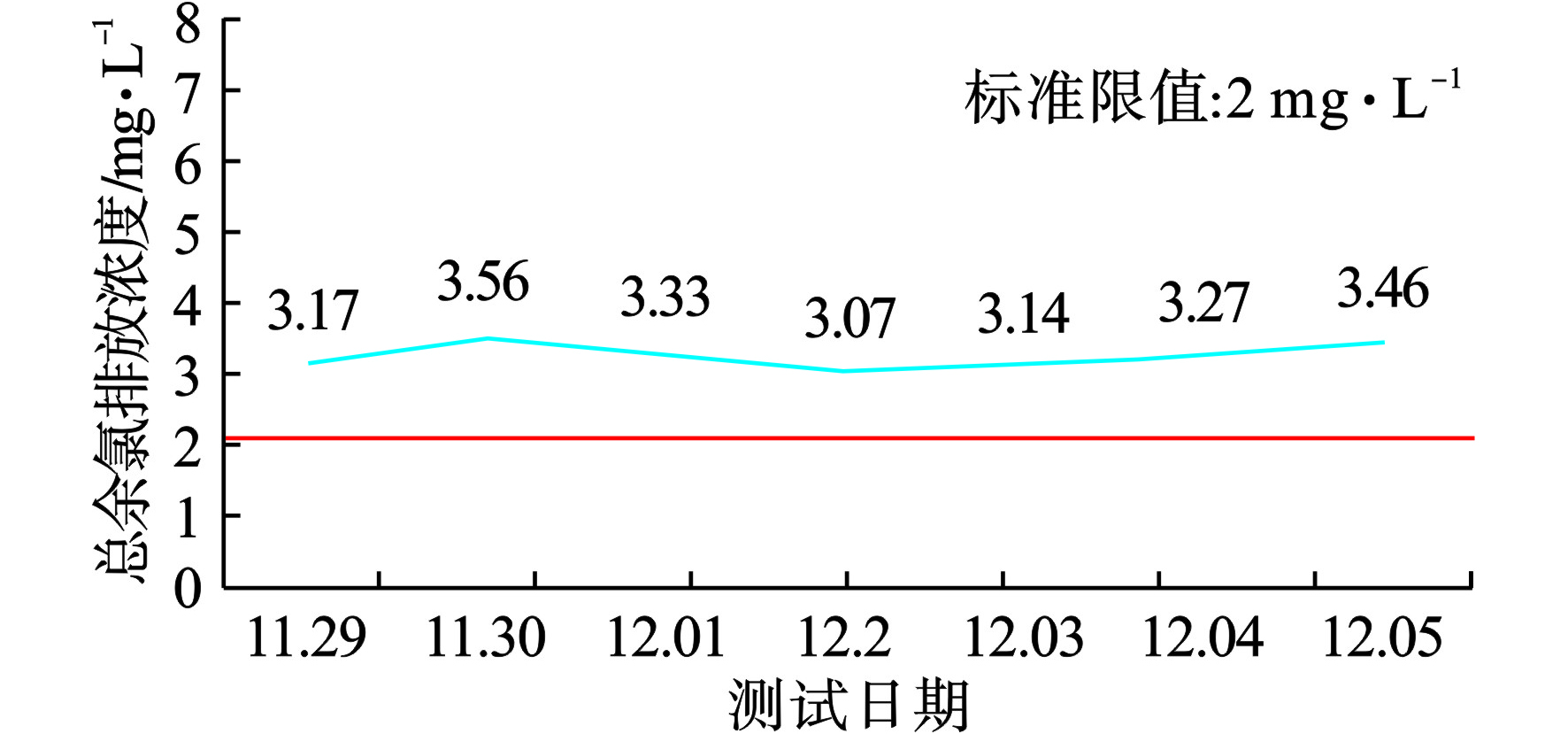

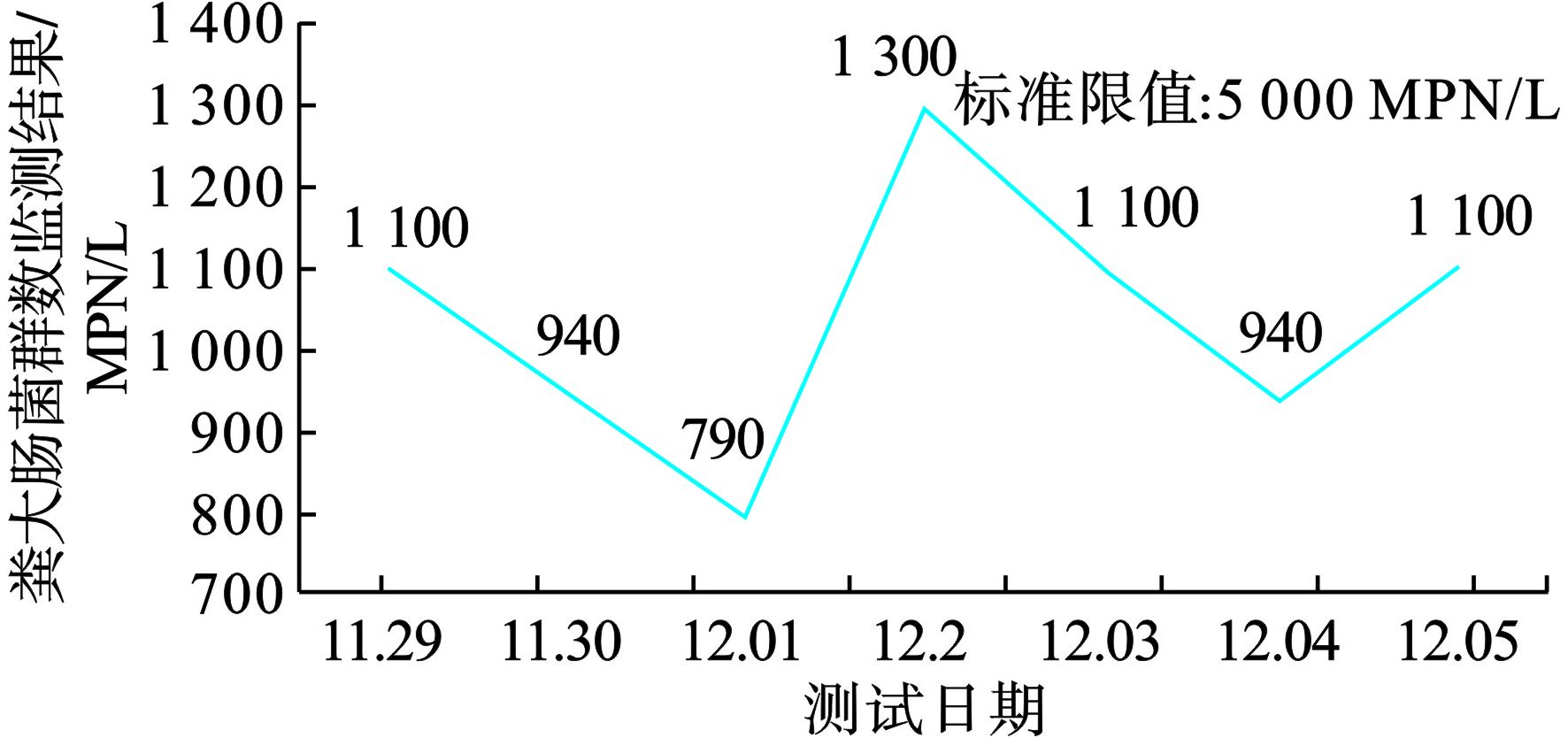

测试期间废水排放量约为每处理1 t医疗废物会产生废水0.18 t,为清洗包装容器用水,废水进入污水处理站处理后排放。对监测点水样分别进行pH、CODCr、BOD5、SS、Hg、总余氯、氨氮、挥发酚和粪大肠菌群数的检测。pH监测结果均在7.33~7.4,且波动较小,CODCr排放浓度监测值在109~136 mg/L,BOD5排放浓度监测值在36.1~43.2 mg/L,SS排放浓度监测值在22~33 mg/L,Hg排放浓度监测值在0.001 54~0.001 93 mg/L,总余氯排放浓度监测值在3.07~3.56 mg/L,挥发酚排放浓度监测值在0.0319~0.0367 mg/L,粪大肠菌群数监测值在790~1 300 MPN/L。pH、CODCr、BOD5、SS、Hg、总余氯、挥发酚、粪大肠菌群数均可稳定达到《医疗机构水污染物排放标准:GB18466—2005》中综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值中预处理标准限值要求。总余氯、粪大肠菌群数结果见图5~6。

氨氮排放浓度监测值在0.941~1.08 mg/L,均低于氨氮《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值:DB 33/887—2013》中标准限值35 mg/L要求。

-

处理1 t医疗废物约产生0.974 t的无害化医疗废物,见表5。

-

技术应用过程中产生的噪声主要来自破碎机、碾磨成型机、风机等设备运行噪声。厂界噪声在51.3~58.460 dB(A)之间,可以达到项目所在地需执行的《工业企业厂界环境噪声排放标准:GB 12348—2008》中的II类标准限制要求,即昼间60 dB(A)。

-

测试期间环氧乙烷消毒系统工艺参数稳定达到预真空度−80 kPa,系统温度稳定在(54±2)℃,环氧乙烷浓度为893 mg/L,每批次消毒时间在240 min。经核算,每个环氧乙烷消毒柜单次处理能力均为3.567 t。

按照每个环氧乙烷消毒柜日可处理4次,年运行365 d计,则每个环氧乙烷消毒柜年最大处理量为5 207.82 t。

-

该技术处理单位重量医疗废物运行成本核算,见表6。

4.1. 环境效果参数

4.1.1. 消毒效果检测结果分析及评价

4.1.2. 大气污染物排放结果分析及评价

4.1.3. 水污染物排放结果分析及评价

4.1.4. 固体废物产生量核算结果及评价

4.1.5. 厂界噪声监测结果及评价

4.2. 工艺运行参数

4.3. 维护管理参数

-

验证期间,工艺系统运行平稳,未出现影响工艺正常运行的故障。根据验证评价目标和测试结果,本次技术验证评价结论如下。

(1)环氧乙烷消毒处理技术对枯草杆菌黑色变种芽孢的平均杀灭对数值稳定>4.00,符合《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行):HJ/T 228—2006》规定的消毒效果要求。

(2)废气排放口环氧乙烷、VOCS、Hg、颗粒物和恶臭气体浓度均低于相关排放浓度限值要求。

(3)该技术处理1 t医疗废物约产生0.18 t废水。废水经处理后CODCr、BOD5、SS、Hg、挥发酚、粪大肠菌群数、pH、总余氯和氨氮浓度均低于相关排放浓度限值要求。

(4)该技术处理1 t医疗废物约产生0.974 t的无害化固体废物。

(5)该技术系统设备的运行不会对区域声环境产生影响。

(6)该技术系统工艺参数稳定达到:环氧乙烷有效浓度893 mg/L、预真空度−80 kPa、系统温度(54±2)℃、相对湿度60%~80%、消毒柜体内消毒时间约4 h。

(7)该技术单台消毒柜日最大处理量为14.27 t,单台年最大处理量为5 207.82 t/a。

(8)该技术处理单位重量医疗废物的成本为312.31元。

-

通过本次验证评价的实践,采用ETV的程序和方法,客观反映环氧乙烷消毒技术处理医疗废物的各项性能指标,为技术持有方进行技术改进和优化,为技术使用方进行工艺运行优化提供参考。这是环氧乙烷用于医疗废物处理领域的首次应用,国际尚属首例。

ETV在我国已处于快速发展阶段,进一步促进了我国新技术引进、自有技术的成果转化。今后应进一步加快环境技术评价制度创新[23-24],积极应对ETV制度国际化,基于环境市场变化,着力开展ETV体系及案例研究,加快推进我国环保技术和产业的高速发展,提升参与国际环境市场竞争,增强国际话语权,提高技术可信度和国际竞争力,全面推进我国环保技术和产业快速“走出去”的进程。

下载:

下载: