-

我国水资源短缺,完善城乡供水、排水和污水处理设施,保证城乡居民生活用水,保护水环境十分重要。近年,政府积极改善农村饮水条件,并安排专项资金用于补助农村饮水安全工程建设[1]。但截至2019年11月底,全国还有5个省(自治区)8.2万贫困人口饮水安全问题尚未解决[2]。

村镇生活污水处理是改善人居环境、提高居民生活水平的重要内容。我国政府高度重视水环境的保护与治理,近年来加快城镇污水管网和处理设施建设,推进重点流域治理,加强农业农村污染治理。但农村地区污水处理设施的普及率还处在相对较低的水平,对污水的再生及资源化利用考虑较少[3]。

随着经济社会的发展和美丽乡村建设的推进,村镇居民对安全饮水及污水处理的需求更为迫切,我国村镇供排水设施将面临诸多新的发展要求。因此,本文调研了我国村镇供排水设施建设情况,分析供排水设施普及率,探讨现存问题及应对措施。

全文HTML

-

本文调研的村镇包括建制镇、乡、行政村。供排水设施建设的各项指标及数据来源于《中国城乡建设统计年鉴》[4],包括年生活用水量、供水管道长度、用水人口、供水普及率和人均日生活用水量,以及排水管道长度、污水处理厂个数、对生活污水进行处理的行政村个数和比例等(数据不包括我国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区,2008~2016年的数据不包括我国西藏地区)。

-

2008~2018年,我国建制镇、乡、行政村供水设施的建设情况均呈现稳中有升的趋势,生活用水量、供水管道长度均随时间发展有所增加,从2008年的163.93亿万m3、115.29万km增加到2018年的234.91亿万m3、230.49万km。建制镇的供水管道长度明显高于乡,建制镇的年供水总量约为乡的7~9倍,供水管道长度约为乡的4~5倍。行政村的年生活用水量和供水管道长度明显高出建制镇和乡,可以反映出村镇人口大部分还是分布在农村地区,生活用水人口数量多、密度低;农村居民点数量多、规模小和分布零散[5]。见图1。

图1显示人均日生活用水量波动不大,建制镇在97.1~109.0 L/人,乡在75.5~104.3 L/人,行政村为72.4~88.0 L/人。人均日生活用水量、供水普及率和集中供水占比基本从建制镇、乡到行政村依次降低,2018年建制镇的供水普及率为88.11%,集中供水占比为95.12%;乡的相应数据为79.23%和86.12%;行政村则分别为77.69%和75.24%。具有集中供水条件的行政村数量逐年增加,2018年集中供水的行政村比例为75.24%,说明随着经济发展和居民生活水平的提升,行政村的饮水安全问题逐渐引起重视。国家及地方政府部门陆续发布农村饮水安全工程建设的相关政策,具备经济实力和技术能力的部分行政村开展了村内集中供水设施的建设,逐渐缩小与乡镇之间的差距。

-

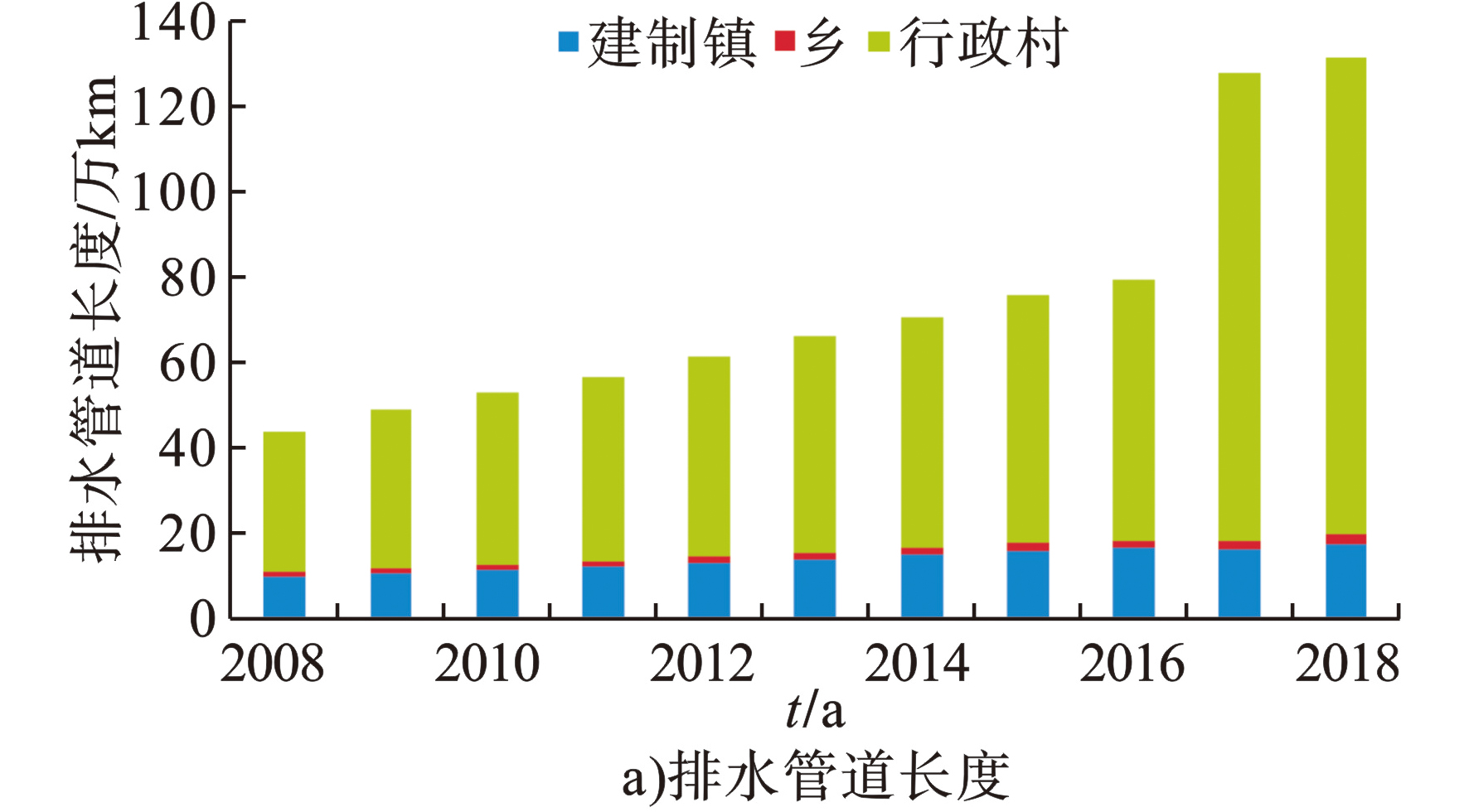

近10年来,我国建制镇、乡、行政村排水和污水设施建设规模呈增加趋势。建制镇和乡的排水管道长度、密度平稳增长;污水处理厂个数也从2008年的984座增加到2018年的9 365座。由此可反映出政府部门对污水处理设施的重视程度和投资力度明显加大,污水处理能力总体上得到很大提升。乡镇排水和污水处理基础设施建设趋势良好,建制镇的排水和污水处理设施完善程度明显优于乡村地区,主要是因为建制镇发达程度、人口密度一般较高,相应的基础设施建设较为完善,便于规模化建设,逐渐向城市靠拢。但就排水管道长度而言,建制镇和乡远低于行政村,这一趋势与供水管道长度的研究结果相同,见图2。

2008~2016年,对生活污水进行处理的行政村个数以年平均增长率0.73%~8.88%的趋势大幅提升;其中最明显的是2016年,新增44 921个行政村建设排水及污水处理设施,占比20.32%。2017年的排水管道长度增加最多,较2016年增加了79.3%,除了建设力度加大之外该年度还统计了西藏地区的数据。分析排水建设设施增多的原因,一是集中供水量增加,供水设施建设对后续污水处理提出了明确的需求;二是水环境政策的发布,特别是2015年“水十条”[6]出台,要求全面控制污染物排放,切实加强水环境管理,系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理,在此背景下,污水散排现象整体上得到了治理;三是改善农村人居环境的迫切需求,建设美丽宜居乡村是实施乡村振兴战略的一项重要任务,事关全面建成小康社会,人们意识到农村水环境整治的重要性。

-

按华北、东北、华东、中南、西南和西北6大地理分区进行统计,年供水总量较高的地区为华东、中南,其次为华北、西南。这些地区一般人口数量多、经济发达,对生产生活用水需求大。

就排水及污水处理设施而言,华东地区村镇排水管道长度最长,污水处理率最高,污水厂个数最多,污水处理能力最强,显著高于其他地区。其中浙江省于2003年组织开展“千村示范,万村整治”工程,2014年部署实施“五水共治”工作,已建设大量农村生活污水处理设施[7]。其次为中南、西南和华北地区;东北、西北地区排水和污水处理设施建设明显落后于其他地区,污水处理率较低。这一趋势基本与供水量数据吻合,见图3。

1.1. 供排水设施建设规模总体上升,村镇差距缩小

1.1.1. 供水设施

1.1.2. 排水设施

1.2. 由东向西、由南到北,设施完善程度呈递减趋势

-

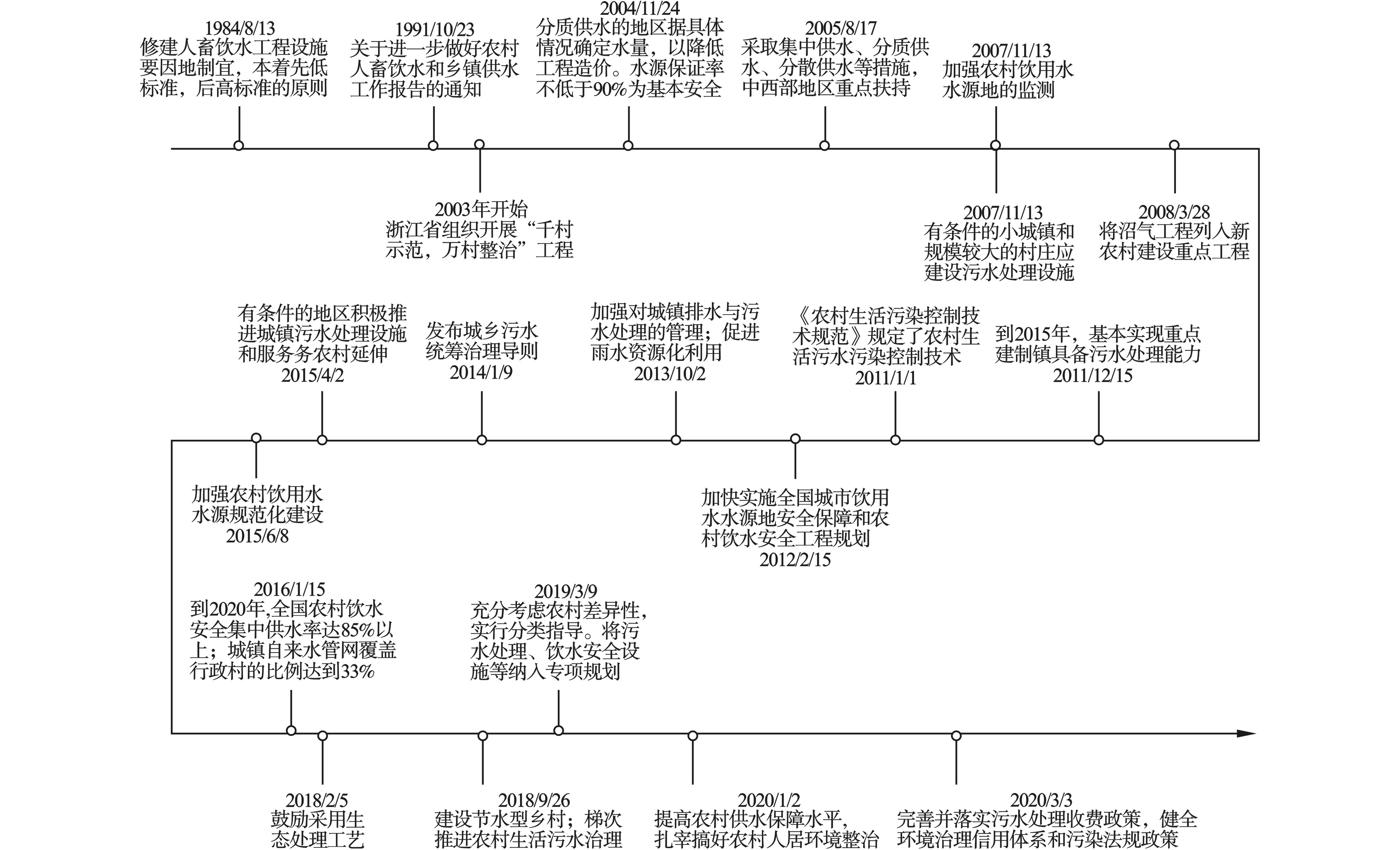

2007年11月,国务院办公厅转发国家环保总局等部门《关于加强农村环境保护工作意见的通知》(国办发[2007]63号)[8]中要求加强农村饮用水水源地的监测;2012年2月,《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》(国发〔2012〕3号)[9]中提出加快实施农村饮水安全工程规划。村镇供水呈现由城市向农村辐射的趋势,政策导向也侧重于集中供水,见图4。

2018年全国集中供水的行政村共366 685个,占比75.24%。城乡供水一体化对提高供水效率、改善农村居民饮水安全效果明显[10]。目前,村镇供水水质标准主要参照《地表水环境质量标准:GB 3838—2002》、《城镇供水服务:GB/T 32063—2015》等执行,对村庄水井取水等分散式水源缺少针对性、适应性的水质标准,具体见表1[11-21]。

此外,法律并未对非分散式水源的饮水安全作出明确规定,现有的环境保护法、水污染防治法中关于水源保护的规定不够具体、全面。环境保护法主要强调了对排污的控制,但对水源保护区、准保护区内的村镇污水散排并未做出规定。《饮用水水源保护区污染防治管理规定》[22]更多的是规定了水源保护区的划分和监督管理,未细化说明对污染饮用水水源行为的处罚。水污染防治法对个人污染饮用水水体的活动以罚款为主,力度较轻,没有充分体现制裁作用[23]。

文献[8]中明确有条件的小城镇和规模较大的村庄应建设污水处理设施。随后几年,虽然对农村生活污水污染控制技术提出要求,但与其相关的针对性政策措施仍相对空白,村镇生活污水排水的法律法规和标准基本沿用城市体系。污水处理和排放标准参照《污水综合排放标准 GB 8978—1996》[17]和《城镇污水处理厂污染物排放标准 GB 18918—2002》[19]执行。考虑到村镇生活污水产生量不多、浓度低和可生化性强等特点,加上村镇地区水环境容量相对充足,上述标准并不完全适用于村镇污水排放及处理。近年来,改善村镇人居环境的迫切需求使国家日益重视污水处理,要求进一步修订现有法律法规,制定符合村镇排污特点的条文;制定村镇排水标准,规范排水和污水处理。

-

我国村镇供水设施多为市、县财政筹集资金建设,对于人口居住分散、地下水埋深较深和供水线路较长的地区,实际工程建设资金需求往往高于现行投资标准,建设资金不足多少会影响项目实施和工程建设,主要体现在供水保证率偏低,净水设施、消毒设备、供水入户管网等配套不完善等方面[24]。同时,随着设施运行时间变长,部分村镇供水设施已出现老化、废弃现象,影响正常使用。根据2019年4月对陕西省洛南县村镇的实地调研,该地区多年前建有农村集中供水设施,并立有标志牌,但部分设施使用约1年后,蓄水池已无法正常供水。

目前部分村镇污水还是以散排为主,排水设施建设相对滞后,污水收集量较少,处理率与城市相比差距仍较大。截至2016年底,城市污水处理率达93.44%,建制镇的污水处理率为52.64%,而行政村的污水处理率仅为20.32%,尚达不到城市的1/3。生活污水是造成农业面源污染的最主要因素之一[25]。村镇污水因得不到收集处理而直接排放入河,在不同程度上影响了环境卫生和流域水环境,已成为影响我国村镇生态建设的重要因素。根据2019年6月对广西省隆安县的实地调研,当地村庄缺乏雨水渠和排水管网,生活污水大多分散倾倒排放,雨污合流造成村内池塘水环境污染。

-

水源地划分大多数是按照地理位置、空间分布进行的,村镇供水设施一般规模较小,多由村、镇政府管理,管理人员专业技术水平不高,未从根本上严格按照功能分区落实管理工作,水源保护措施及监管相对薄弱,供水水质难以保障长期稳定达标的状态[26-27]。据统计[28],2019年902个地级及以上城市在用的集中式生活饮用水水源地中,达标水源地比例为92.0%,村镇水源地尚未纳入例行监测计划。村镇水源多为地下水,分布零散,水源保护工作复杂。大部分村镇没有划定饮用水水源保护区,部分地方政府尚未建立农村饮水建设管理专管机构,未制定农村饮水工程运行管理办法。为打好碧水保卫战,2018年已完成对全国1 586个集中式饮用水水源地环境整治任务,2019年对899个县级水源地生态环境问题排查整治,问题整改率均达99.9%。但以上整治侧重于市县级水源地,农村饮用水源仍缺乏详尽的调查评估和保护。

2008年以来,住房和城乡建设部、生态环境部等部门相继开展了一系列村镇生活污水处理技术指导工作,相关技术指南的出台对于规范管理村镇污水处理设施的建设起到了一定的作用,为适宜处理技术的选择提供了依据[29]。但是受资金、人员等因素的限制,以上污水处理技术实际应用仍存在困难。村镇排水设施运行监管欠缺,存在污水“跑、冒”现象,其运行管理、质量监督和人员培训等方面均需要改善。农村排水行业基层管理体系不健全、体制不明确、监管难度大已成为不容忽视的问题[30]。

2.1. 法规与标准尚需细化

2.2. 工程质量不高,部分已无法满足现状需求

2.3. 运营管理制度不完善

-

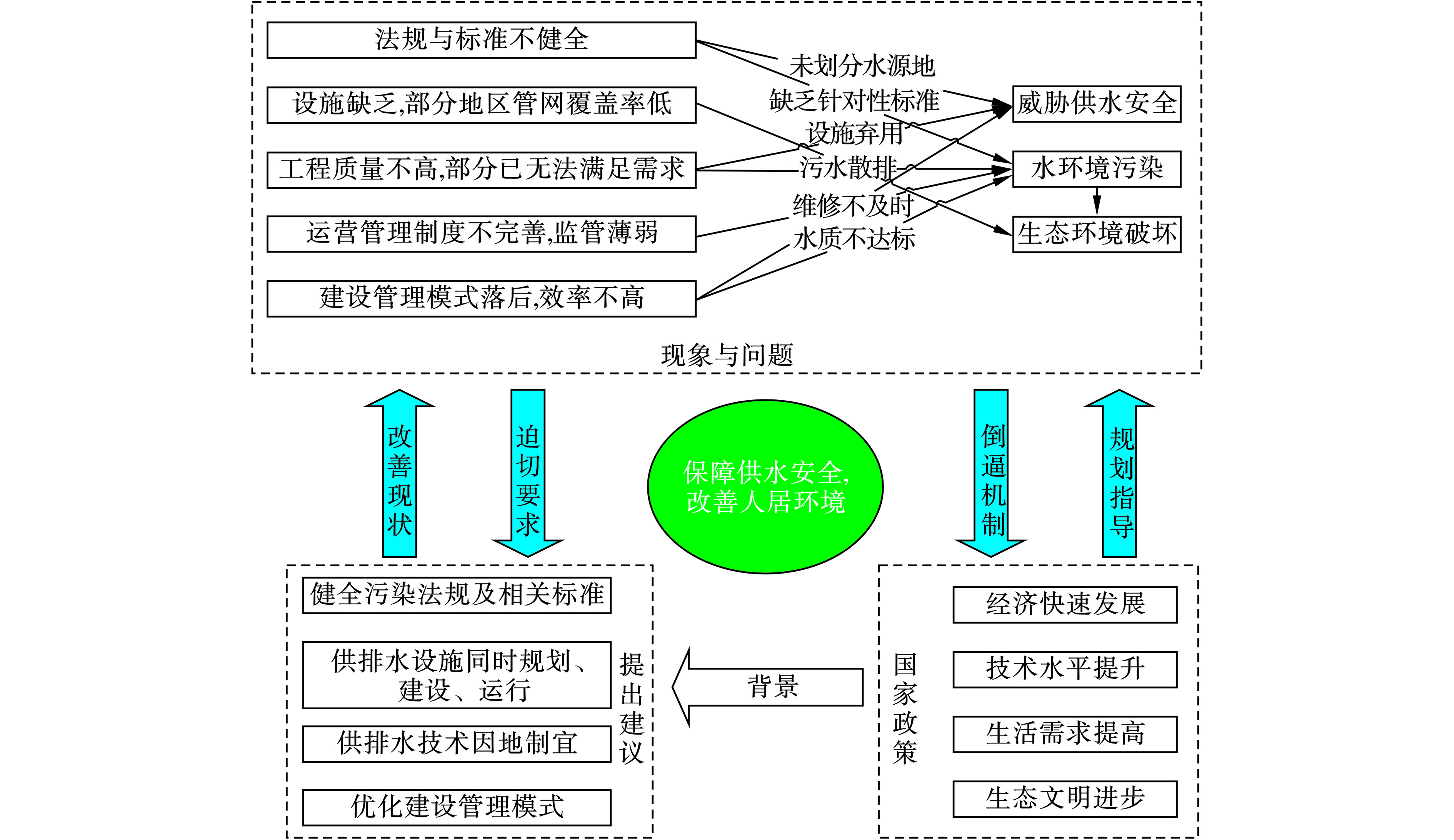

考虑村镇供排水设施建设虽日益发展但仍整体落后的现状,因设施建设不完善引起的饮水安全和环境污染问题“倒逼”村镇建设理念与政策转变,在此基础上提出村镇供排水设施发展建议,见图5。

-

从饮水安全出发,严格按照水源地保护和卫生许可制度,落实村镇饮用水水源地划分与保护区管理工作,建立村镇饮用水监管机制和监测制度,并根据供水用途,细分水质标准。建立专职管理机构,明确责任,强化供排水日常巡查、维护、检修和应急管理。

地方政府应根据中水回用、排放去向,以及区域特征,针对当地污水特点和经济发展水平,对小型污水处理设施、村级污水处理站、镇级污水处理厂进行排水标准分级。依靠具体、严格的法规、标准与管理制度,实现村镇供排水的有序发展。目前为落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》[31]《农村人居环境整治三年行动方案》[32],在改善农村人居环境、稳步推进农村生活污水治理的政策驱动下,北京市、天津市、浙江省和江苏省等多个省市已编制、发布并及时修订了农村生活污水处理设施水污染物排放标准,规定了pH、氨氮、总氮、总磷和化学需氧量等基础污染物的排放限值。但对粪大肠菌群数等细菌类和病毒类微生物指标均未作要求。

-

“城乡供水同质化、农村供水规模化、分散供水标准化、工程运行长效化、供水排水一体化”已成为村镇供水发展的新需求[24]。结合村镇发展规划,在高密度地区推行城乡一体化供水管理模式。为实现城镇、乡村协同供水,保证工程质量安全,浙江省住建厅已组织编制城乡一体化供水管网物联网信息应用技术标准,指导城乡一体化供水管网物联网构建、运行管理及效果评估。基于不同水平年用水需求,优化水资源配置,采用优质的水源、成熟的净水技术,尽量实现集中供水,发挥规模效益,完善村镇饮水安全保障体系。

对供水设施和排水设施同时规划,通过雨污水的处理回用实现水资源的循环利用。考虑到村镇地区经济薄弱、污水产生量少等具体情况因地制宜,遵循源头减量、全过程控制、末端处理原则,形成节约用水的习惯,选择符合地域特色的排水和污水处理方式,对污水和雨水分类收集、分质处理。通过整合供排水资源,提高水利用率,缩小村镇环境基础设施建设与城市的差距。加强供排水设施一体化建设,争取实现供排水信息的综合集成,通过构建智慧水务平台提升管理服务能力,促进供排水设施协调发展。

-

村镇排水设施与污水处理设施一般同时建设、运行,其管理的专业性要求较高,村镇政府工作人员一般难以胜任。因此,应加强工作人员专业素养,鼓励执证上岗、定期培训,或者设施建成后委托有资格的第三方企业经营。上海市、浙江省等经济发达地区已发布有关文件,如《上海市农村生活污水处理设施运行维护管理办法(试行)》[33]、浙江省《农村生活污水处理设施运行维护单位基本条件》[34]等,规范农村生活污水处理设施的运行管理,此类措施应进一步推广。

3.1. 健全村镇供排水建管法规及标准

3.2. 因地因时制宜选择村镇供排水模式

3.3. 培育选用专业运营机构和人员

-

近年来我国村镇供水设施发展相对稳定,供水总量变化不大,集中供水普及率稳步增长;村镇排水和污水处理基础设施建设明显加强,建制镇的排水和污水处理设施发展较快,逐渐向城市靠拢,乡、村则比较平缓。但是,村镇供排水设施存在建设标准偏低、运营管理制度不完善、法律法规不健全等问题。为建设生态宜居村镇,应加大农村环境整治,完善村镇供排水设施法律法规及相关标准体系;划分水源地,采用优质水源,实施集中供水;优化村镇排水系统,争取实现雨污水分质处理;选用专业人员管理,保障供排水设施有效运行,因地因时制宜选择供排水模式。

下载:

下载: