-

大气中的污染物成分复杂多变,包含可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)等固态物质,也可包含氮氧化物(NOx=NO2 + NO)、二氧化硫(SO2)、臭氧(O3)、一氧化碳(CO)、甲醛(HCHO)等有毒有害气体。空气中的污染物能使大气能见度降低[1],通过吸收或散射改变地-气系统辐射平衡[2-3],也可以通过携带有毒有害物质经呼吸道进入人体,从而影响人体健康[4-5]。最新研究[6]表明,悬浮在空气中新型冠状病毒也能够通过气溶胶方式传播,从而引起呼吸道疾病。随着大量工业废气及交通尾气的排放,大气光化学污染加剧,O3已成为造成大气污染尤其是夏季大气中的重要污染物之一。甚至,在一些地区O3已经取代PM2.5成为首要的大气污染物[7-8]。因此,研究O3的污染机制意义重大。

O3是一种典型的二次污染物,主要是由挥发性有机物(VOCS)和NOx在光照条件下通过光化学反应生成[9]。具体过程为:在清洁大气中,NO2可以在光照条件下可以分解成NO与氧原子O。由于该氧原子O活性较高,它能够迅速结合O2形成O3,而形成的O3又可以将NO氧化成NO2,并形成O2[10],此上述过程在清洁大气中保持动态平衡状态。一旦大气被污染,VOCS则会在氧化性自由基的作用下,消耗大气中的NOx,使得O3剩余,进而造成O3和二次PM2.5污染。在此过程中,一次PM2.5质量浓度的降低会使得气溶胶削弱的能量减少,也会减少大气中过氧羟基自由基的沉降,从而促进O3的生成[11-12]。同时,O3亦可以作为氧化剂增加大气中二次颗粒物的生成[13]。作为光化学反应重要的前体物,VOCS的组分复杂,目前无法获得其大范围、长时间的监测数据。但研究也发现,HCHO作为光化学反应的重要中间产物,可以用于估算大气中VOCS的含量[14-15]。因此,为了研究大气O3污染加剧的原因,本文选择用大气中的HCHO的变化趋势表征近年来长三角地区大气中的VOCS变化情况。

中国东部地区是中国大气污染最严重的区域。作为中国最主要的经济区,长江三角洲地区(以下简称长三角地区)则是中国东部大气污染区的重中之重[16-17]。因此,研究长三角地区大气污染机制就显得尤为重要。

全文HTML

-

为应对污染天气频发的现状,原环境保护部于2012年颁布了新的《环境空气质量标准:GB3095—2012》[18]。此后,全国范围内环境监测站开始向社会实时公布6类常规大气污染物(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO和O3)质量浓度以及空气质量信息,这使得基于观测数据进行大范围的大气污染研究成为了可能。本文基于2015年1月1日至2018年12月31日长三角地区环境监测站与气象站的观测数据,讨论了长三角地区的空气污染机制。

由于6类常规污染物对人体健康的影响程度不同,且空气中的含量相差较大,因此生态环境部制定了不同的质量浓度阈值,见表1。

表1可知,气态污染物和固态污染有着不同的时效标准。如当某一时刻平均O3质量浓度超过200 µg/m3时,记录当天为一个O3污染日;当日均PM2.5质量浓度超过75 µg/m3时,记录当天为一个PM2.5污染日。本文计算日均污染物质量浓度时日有效观测时次应大于20时次,计算年平均质量浓度时,有效观测日应不少于324 d。

-

ECMWF拥有国际领先的中短期天气数值预报水平,它能够提供当前天气预报、气候再分析数据和大气成分数据集等。本文采用了ECMWF提供的550 nm有机、沙尘、硫酸盐与总气溶胶光学厚度(AOD,无量纲单位)以及大气中OH、HCHO与NOx柱浓度资料,所用资料时间分辨率为3 h,空间分辨率均为0.25°×0.25°。

-

云与地球辐射能量系统(CERES)整合了极地轨道卫星和静止卫星观测资料,可以提供如全天空辐射通量、晴空通量、无气溶胶通量与原始通量等辐射信息与云产品。结合上述4种通量数据,可以分别获得地表、整层大气及大气层顶的直接和间接辐射强迫。本文利用了CERES提供的晴空条件下短波辐射通量、原始通量及云分数,研究了长三角地区夏季能量的变化。

-

气溶胶可以影响地-气系统的能量平衡。按照作用机制的不同,可以将气溶胶辐射强迫分为气溶胶直接辐射强迫与间接辐射强迫。如,黑炭气溶胶对短波辐射的吸收作用[19]及硫酸盐气溶胶对短波辐射的散射作用[20]属于气溶胶直接辐射强迫;而大气中的颗粒物通过参与云微物理过程[21],从而间接影响辐射则称为气溶胶间接辐射强迫。其中,地表气溶胶直接辐射强迫(DRF)表征大气中气溶胶对到达地表短波辐射的削减作用的能力,见式(1)。

式(1)中,

$ SW_{\rm{clr., }} \downarrow $ 、$ SW_{\rm{clr., }} \uparrow$ 表示晴空条件下向下与向上短波辐射,$ SW_{\rm{pris., }} \downarrow $ 与$ SW_{\rm{pris., }} \uparrow $ 表示无云无气溶胶条件下向下与向上短波辐射;此外,正强迫表示加热地面、负强迫表示冷却地面。气溶胶直接辐射强迫效率(DRE)为单位AOD上直接气溶胶辐射强迫,见式(2)。

式(2)中,

$ AOD_{\text{总}}$ 表示总气溶胶辐射强迫。DRE的绝对值越大,表示气溶胶的辐射强迫效率越高。 -

对于固定排放源而言,排放出的PM2.5与CO在理想条件下比值可视为定值。由于CO活性较低,在大气中基本不参与化学反应。同时,低大气氧化性条件下,二次颗粒物不易生成。CHANG et al[22]基于10年观测数据提出1种用于估算大气中二次PM2.5质量浓度的算法,见式(3~4)。

式(3)中,

${\rm{(PM}} {{\rm{}}{_{{\rm{2}}{\rm{.5}}}}{\rm{)}}_{{\rm{prim.,}}i}}$ 为一次PM2.5质量浓度,${\rm{(CO}} {{\rm{}}{_{{\rm{}}{\rm{}}}}{\rm{)}}_{{\rm{obs.,}}i}}$ 为CO质量浓度,(PM2.5/CO)Low表示为低大气氧化性条件下PM2.5(此时均为一次PM2.5)与CO质量浓度的比值。式(4)中,与

${\rm{(PM}} {{\rm{}}{_{{\rm{2}}{\rm{.5}}}}{\rm{)}}_{{\rm{sec.,}}i}}$ 为二次PM2.5质量浓度,${\rm{(PM}} {{\rm{}}{_{{\rm{2}}{\rm{.5}}}}{\rm{)}}_{{\rm{obs.,}}i}}$ 为大气中PM2.5质量浓度,i=1、2、……n表示O3质量浓度等级。

1.1. 污染物质量浓度数据

1.2. 再分析数据

1.3. CERES卫星数据

1.4. 气溶胶直接辐射强迫

1.5. 二次PM2.5质量浓度

-

通常来说,不同地区大气中的主要污染物略有不同。对长三角地区而言,2015~2018年6类常规大气污染物平均超标天数百分比分布,见图1。

在图1(a~c)中,SO2、NO2和CO污染物超标的比例基本都<1%,表明长三角地区此3类气态污染物的污染程度较轻。研究也发现,铜陵监测站(合肥东南部)SO2的超标比例显著高于其他站点,这可能与大量的工业生产有关[23]。图1(d~f)中,长三角地区O3、PM2.5和PM10平均超标率分别为13.1%、14.9%和9.3%。研究还发现,长三角地区东部地区O3污染较重,西部地区相对较轻。南京、杭州、上海和合肥的O3超标率分别为11.3%、10.6%、10.2%和6.0%。此外,省会城市中85%以上监测站的O3污染超过长三角地区的平均水平,这表明O3污染在大城市更为严重。相比之下,长三角地区60%的监测站PM2.5超标率超过13.0%(图1e中紫色和黑色源点),且污染中心在北部。在省会城市中,南京地区PM2.5污染最严重,超标率高达15.7%;其次是上海和合肥,超标率分别为13.8%和9.2%;杭州地区PM2.5相对较轻,超标率为7.8%。研究还发现,2018年长三角地区年均PM2.5质量浓度比2015年下降了22%,但年均O3质量浓度却增加了15%。

因此,固体污染物中的PM2.5和气态污染物中的O3是影响长三角区域空气质量的主要污染物。

-

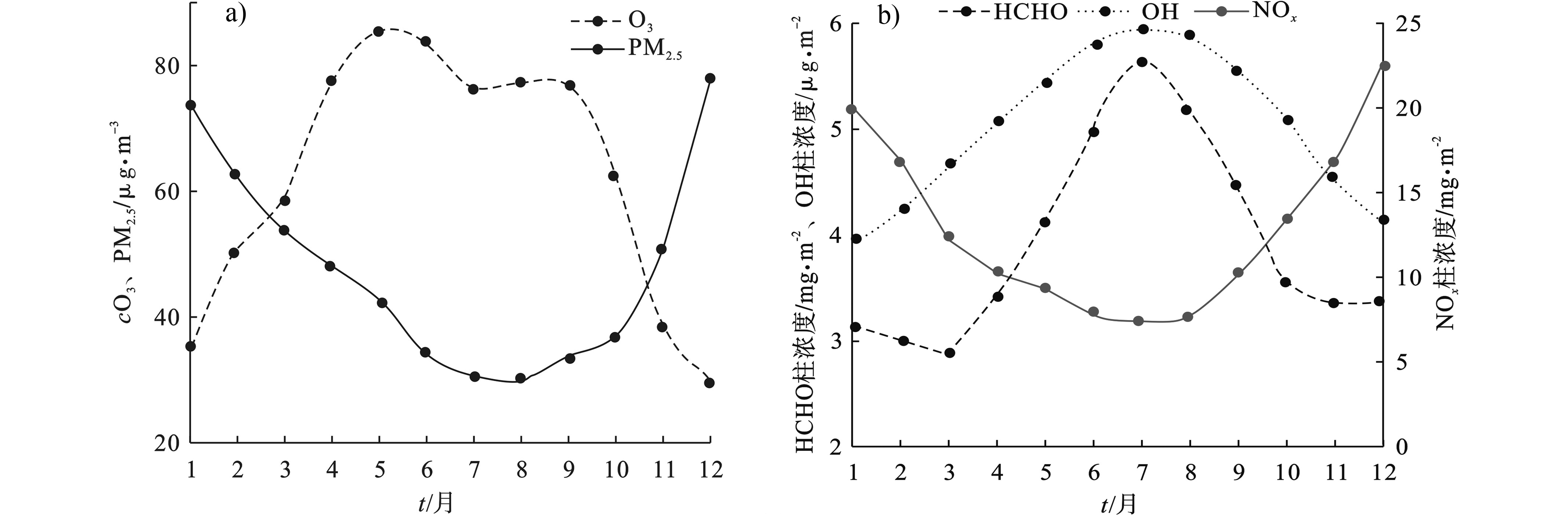

大气污染物的年变化特征严重受到大气环境与前体物的影响。2015~2018年长三角地区月均PM2.5与O3质量浓度以及HCHO、NOx和OH柱浓度的时间序列,见图2。

图2a可知,长三角地区月均PM2.5质量浓度呈现“U”型变化趋势。然而,月均O3质量浓度呈现与PM2.5相反的特征,夏、春季O3质量浓度较高而秋季冬季偏低,这与前人的结果一致[24]。

图2b为参与大气光化学反应几种重要要素的月均质量浓度变化情况。其中,HCHO与NOx可以表征光化学反应前体物的变化,OH是大气中最重要的氧化剂,也可以参与光化学反应。大气中月均HCHO与OH柱浓度呈现“先增后降”趋势,最大值出现在夏季(分别为5.2 mg/m2与5.9 µg/m2),最小值出现在冬季。主要是因为夏季辐射多、气温高,占据VOCS较高比重的BVOCS挥发较多[25]。同时,高温强辐射也有利于OH自由基的形成。受光化学反应效率的影响,长三角地区夏季NOx含量显著低于其他季节,呈现“先降后升”的变化特征。

-

大气氧化性是指大气通过氧化反应去除污染物的能力,可用OX(cOX=cNO2+cO3)质量浓度来表示[26-27]。2015~2018年长三角地区夏季和冬季大气氧化性间的差异,见表2。

表2可知,长三角地区夏季OX质量浓度(105.1 µg/m3)高于冬季(96.3 µg/m3),夏季和冬季cO3/cOX平均比值则分别为0.75和0.54。此外,cOX与cO3和cOX与cNO2之间的相关系数在夏季为0.98和−0.16,在冬季为0.78和−0.10。可见,长三角地区大气氧化性主要受O3质量浓度影响,尤其是在夏季,O3质量浓度可以表征长三角地区的大气氧化性。

文献[13]认为cO3<100 µg/m3时,大气低氧化性偏低。当cO3<100 µg/m3时(n=2 000),长三角地区夏季小时cCO和cPM2.5之间的相关系数高达0.78。因此,cCO/cPM2.5可以表征长三角地区夏季一次污染物的分别状况。在本文中,我们将cO3分为6个水平,分别为<100、100~120、120~140、140~160、160~180和> 180 µg/m3。同样,冬季的cPM2.5分为5个等级,分别为<35、35~75、75~115、115~150和> 150 µg/m3,对应于优、良、轻度污染、中度污染与重度污染的空气质量级别。

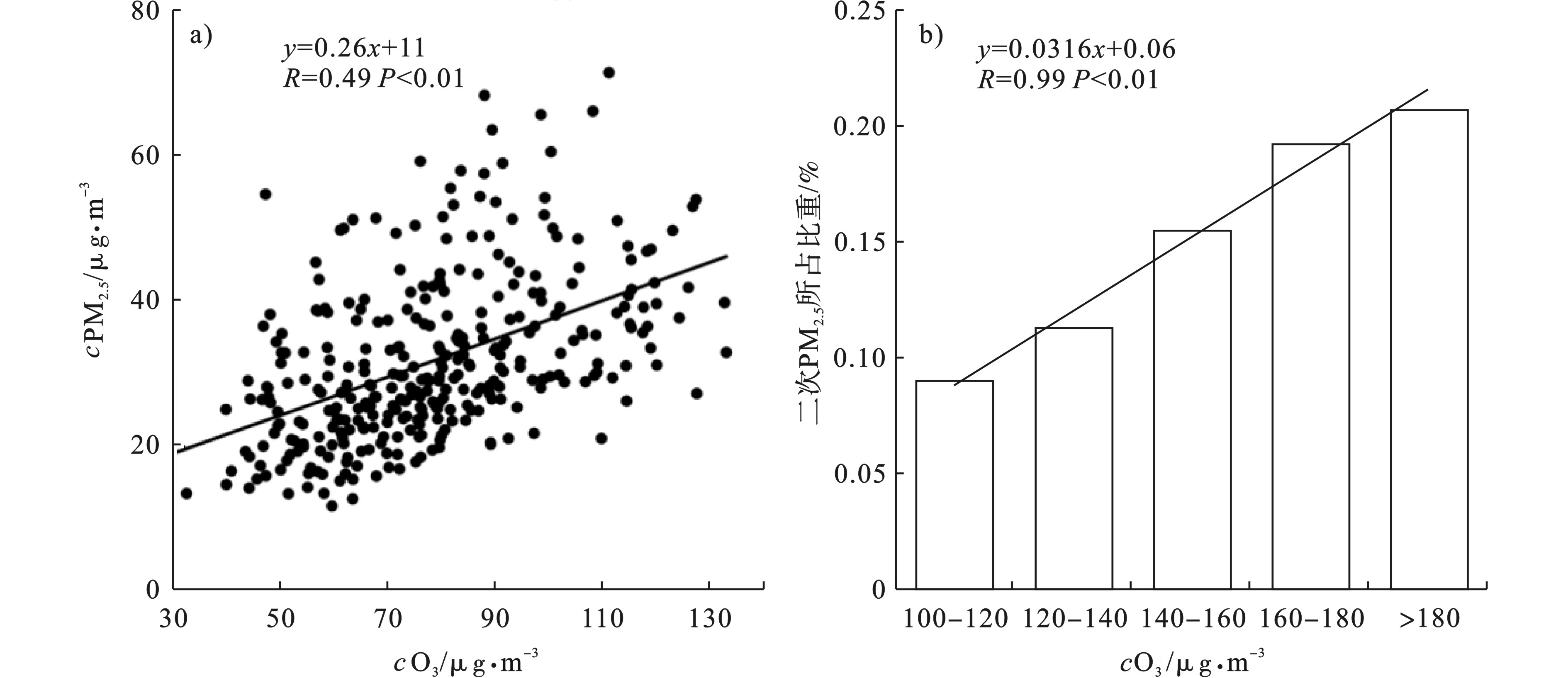

基于上述研究,文章研究了长三角地区夏季O3和PM2.5的质量浓度间的关系,见图3。

图3a可知,日均cO3与cPM2.5间呈现正相关(R = 0.49,n = 351),且通过0.01置信水平检验,这与SHAO et al[28]和LI et al[29]的结论一致。图3b为不同O3质量浓度水平下(即大气氧化性条件)二次PM2.5质量浓度比重分布图。可见,随着O3质量浓度的升高,由化学反应形成的二次PM2.5质量浓度显著提高(R= 0.99,P<0.01)。特别,当cO3> 180 µg/m3时,长三角地区超过20%的PM2.5污染物是二次气溶胶。

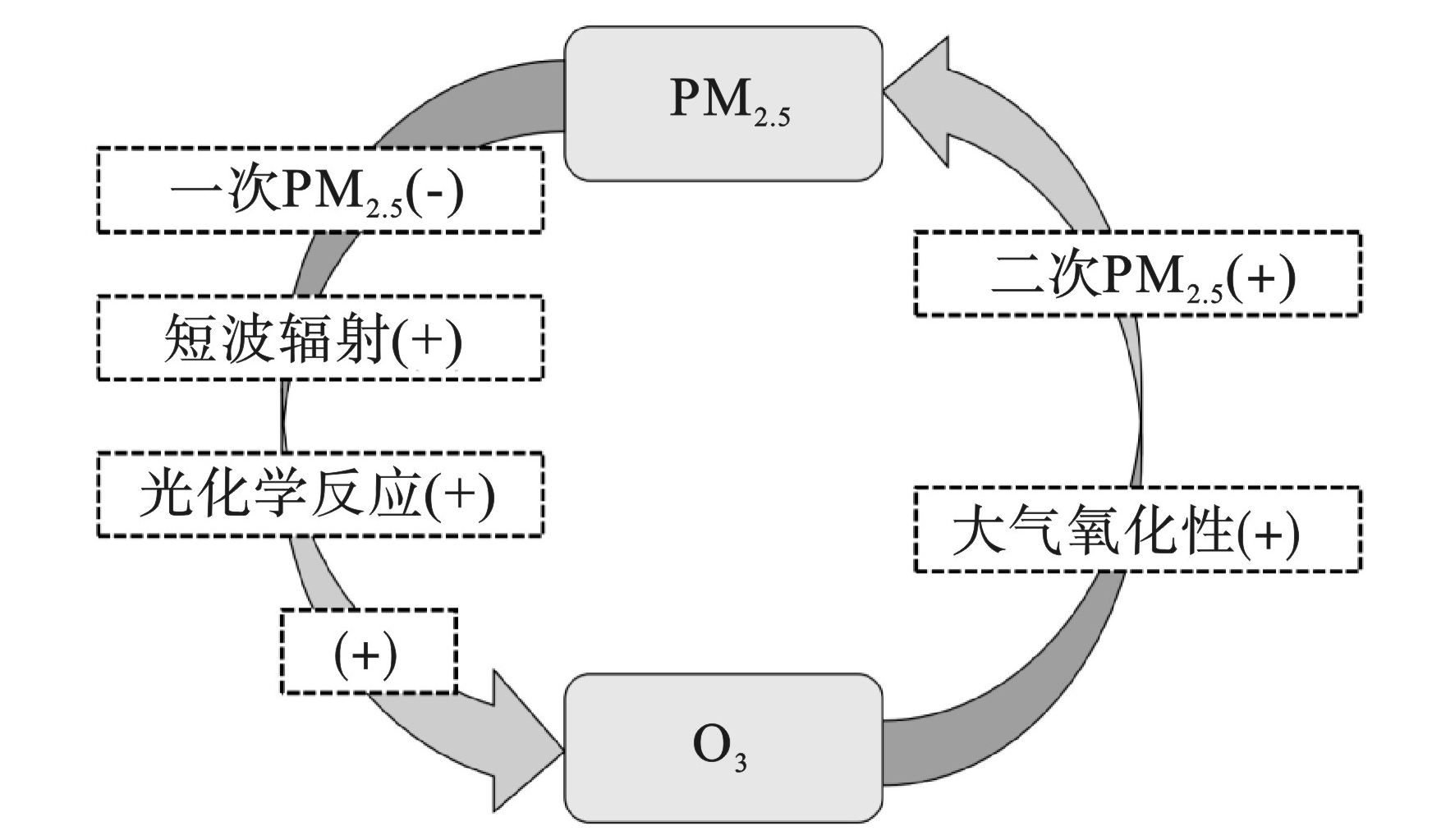

同时,PM2.5通过辐射效应可以影响到达地表的太阳能,从而改变光化学反应的能量供应,见图4。

图4可知,长三角地区夏季PM2.5和O3之间存在着复杂的关系。一方面,PM2.5可以通过影响光化学反应来影响O3的形成过程;另一方面,高浓度的O3也会促进二次PM2.5的形成[30-31]。具体看来,夏季PM2.5的减排,会使得进入地表的短波辐射增多,进而加速光化学反应效率,从而促进O3形成;由此同时,大气中O3质量浓度的升高,大气氧化性也逐渐增强,也会促进二次PM2.5的生成。因此,减少夏季PM2.5的排放可能促进O3和二次PM2.5形成。上述过程给夏季的空气污染控制带来了很多困难。

与夏季相比,冬季的cOX和cO3/cOX比值则相对较低,见表2。研究也发现,长三角地区冬季小时cO3>100 µg/m3的样本数仅占总观测时次的3.0%,而夏季则为25.8%。因此,长三角地区冬季大气中的二次PM2.5气溶胶占比相对较低。

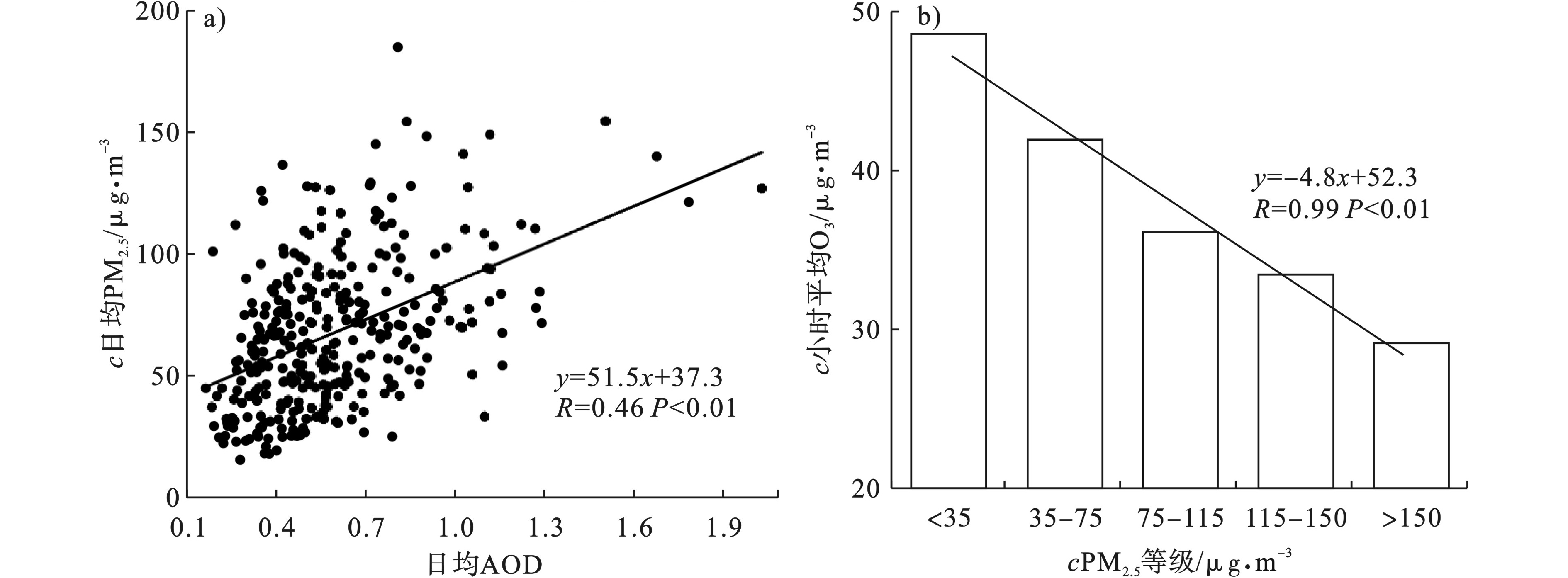

类似地,文章还分析了2015~2018年长三角地区冬季AOD、O3与PM2.5浓度三者之间的关系,见图5。

图5a可知,冬季日平均PM2.5质量浓度与AOD呈正相关关系,而O3质量浓度随PM2.5质量浓度等级的增加线性下降(图5b)。这主要是冬季大气中PM2.5质量浓度水平整体较高,而高浓度的PM2.5增加了AOD,降低了到达近地层的短波辐射,进而抑制了O3的形成过程。基于上述原因,冬季的日均O3质量浓度与PM2.5呈现出与夏季不同的负相关关系(R=−0.2,n=344,图中未给出),同时PM2.5等级与对应等级下的平均O3质量浓度呈现高度负相关关系(R=−0.99,n= 5)。有研究表明[32],如果忽略气溶胶的影响,中国冬季地面O3质量浓度将会整体升高39.0 µg/m3。可见,冬季PM2.5对O3的形成影响较大。

-

由于不同污染物间的质量浓度相差较大以及计量方式有所不同,使得难以直接比较其变化趋势。因此,文章计算了2015~2018年长三角地区夏季大气污染物质量浓度与平均值比值的变化情况,见图6。

图6可知,长三角地区SO2质量浓度的变化趋势最大、HCHO的最小。具体来看,长三角地区HCHO质量浓度呈现出微弱的下降趋势,表明VOC质量浓度变化不大,这与ZHENG et al[33]研究结果一致。由于PM2.5质量浓度的降低,大气中氧化自由基的沉降减少,大气氧化性升高,OX质量浓度呈现明显的上升趋势。与此同时,长三角地区O3污染也在加剧,但SO2和NO2的质量浓度趋于降低。NO2质量浓度的减少和OX质量浓度的增加,造成了表2中cOX和cNO2之间的负相关关系。长三角空气质量整体改善明显,与2015年相比,2018年夏季的PM2.5、SO2和NO2质量浓度分别降低了26.9%、45.3%和14.6%,OX和O3质量浓度则分别升高了9.6%和21.0%。

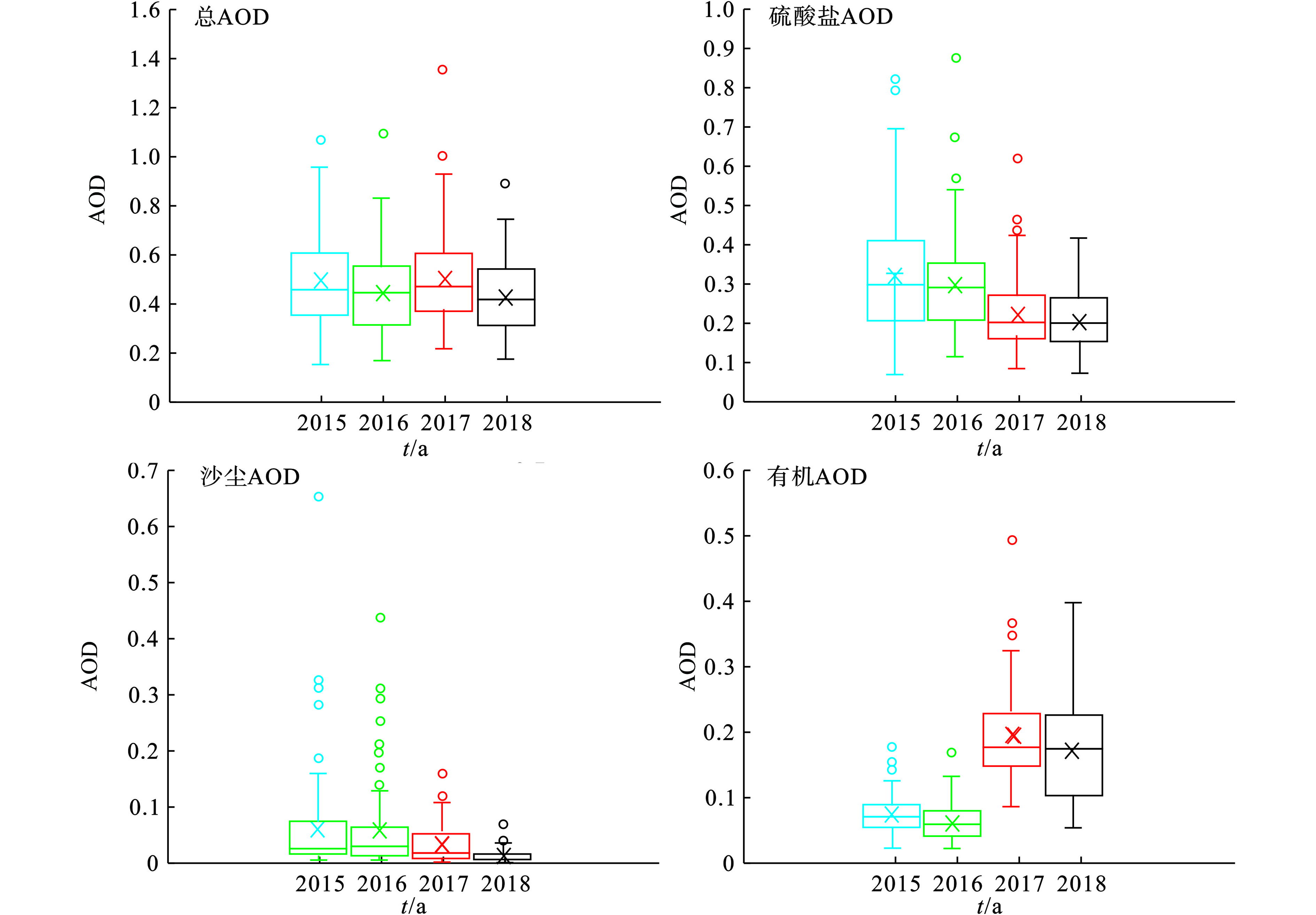

AOD可以表征不同种类的气溶胶对太阳辐射的衰减程度,其变化趋势也一定程度上能够表征大气中各气溶胶的相对变化。长三角地区的夏季不同种类AOD的统计结果,见图7。

图7可知,硫酸盐、沙尘和有机AOD是影响长三角地区辐射收支的主要气溶胶,共计占总AOD的92%以上。总体而言,长三角地区的总AOD在下降。与2015年相比,2018年夏季平均AOD下降了12.9%(图7a),但2017年的AOD最高,达到0.44。由于大气SO2减少(图6e),2015~2018年夏季平均硫酸盐AOD分别为0.32、0.23、0.22和0.20,呈逐年下降趋势,表明散射出地-气系统的短波辐射逐年降低而进入地气的能量增多。长三角地区的沙尘AOD明显低于硫酸盐AOD和有机AOD。沙尘AOD的降低可能归功于近年来的风沙治理,从而导致北方的沙尘输入减少。图7d中,2017与2018年的有机AOD(分别为0.19与0.17)显著高于2015与2016年(分别为0.07与0.06),可能是二次有机气溶胶增加导致。虽然2015~2018年夏季长三角地区硫酸盐气溶胶(散射性气溶胶)与沙尘气溶胶(吸收性气溶胶)呈现下降趋势,但是由于二次有机气溶胶的上升,总AOD变化不大。

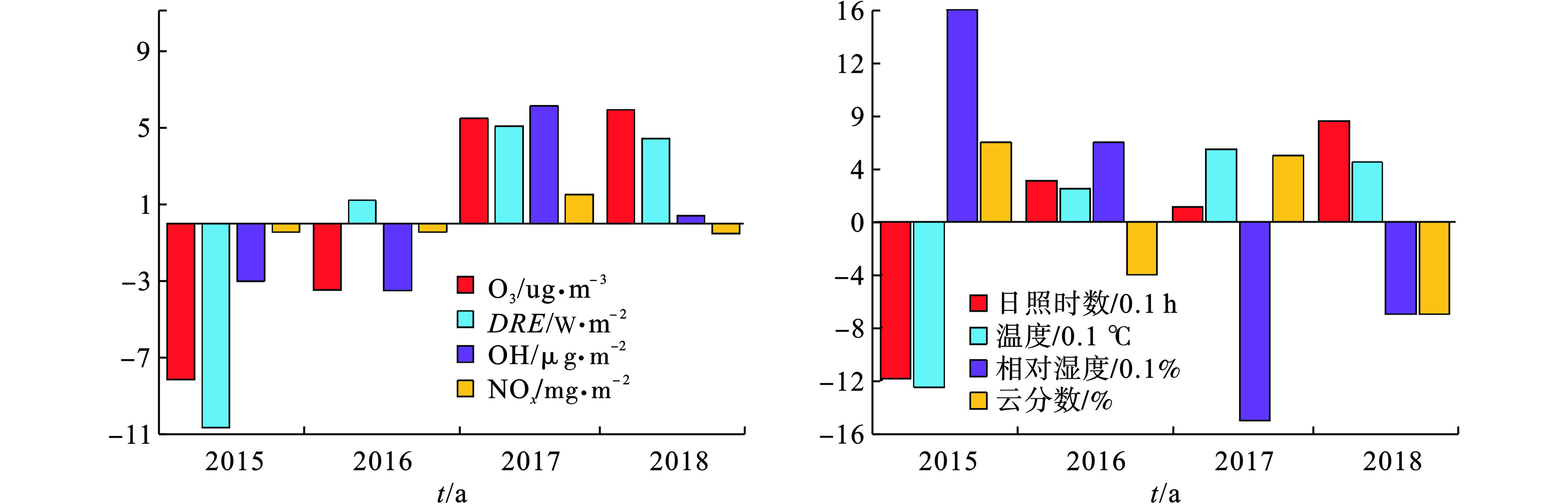

除了表征达到地表辐射能的AOD,文章还研究了2015~2018年夏季长三角地区部分大气污染物和气象要素距平变化情况,见图8。

随着PM2.5污染物的减少,图8a中DRE中呈现增加趋势,这表明更少的短波辐射被消耗,从而形成了较高的温度、较长的日照时间和较低的相对湿度大气条件(图8b)。同时,更多的氧化自由基(如图8a中的OH)将能够参与光化学反应,形成O3。特别是,图8a中的NOx柱浓度变化很小,这是NO2下降和NO的上升综合的结果。

值得注意的是,2017年OH柱浓度最高,相对湿度最低,但O3质量浓度水平非常接近2018年(图8b),这表明分析光化学反应效率时还应当考虑日照持续时间和云量的影响。

2.1. 大气污染物空间分布特征

2.2. 大气主要污染物时间分布特征

2.3. PM2.5与O3间的相互作用

2.4. 长三角地区大气污染物变化分析

-

基于多来源数据和理想模型,文章研究了2015~2018年长三角地区大气复合污染机理。研究发现,长三角地区的SO2、NO2和CO污染较轻;而PM2.5、PM10和O3污染相对严重,且主要集中在大城市,平均超标率分别为14.9、13.1%和9.3%。此外,与2015年相比,2018年PM2.5的年平均质量浓度下降了22%,而O3的质量浓度上升了15%。与其他季节相比,夏季的短波辐射、大气氧化性、VOC与OH柱浓度、温度和日照持续时间最高,从而加速了O3的形成。因此,夏季的O3质量浓度最高,达到76.9 µg/m3。同时,夏季高浓度的O3质量浓度有助于形成二次PM2.5。例如,当O3质量浓度> 180 µg/m3时,在长三角地区超过20%的PM2.5污染物是二次气溶胶。由于冬季扩散条件差以及受外部输送影响,冬季PM2.5质量浓度最高(68.7 µg/m3),并可减少对地面的短波辐射来抑制O3的形成。尽管长三角地区夏季前体物质量浓度变化不大,但O3质量浓度却在上升。因此,单方面降低一次PM2.5的排放具有加剧O3污染以及二次PM2.5污染的风险。

由于影响O3质量浓度的主要因素是光化学反应,外部输入影响相对较小[34]。在O3质量浓度较低时,一次PM2.5和一次污染物CO仍具有较好的相关性。因此,CHANG et al[22]提出的模型也可以表征长三角地区一次污染物的特征,计算得到的二次PM2.5质量浓度可信。

下载:

下载: