-

地下水是我国经济、社会发展、人民生活不可替代的重要资源。地下水污染由于其持久性、隐蔽性和难以治理等特点,受到国内外学者和政府机构的高度关注。文献[1]报道,我国有90%的地下水都遭受了不同程度的污染,其中60%为严重污染,石油烃是主要污染物。

自20世纪80年代国外开展地下水污染治理至今,地下水污染修复技术在大量的实践应用中得以不断改进和创新。较典型的地下水污染修复技术主要有异位修复(Ex-situ)、原位修复(In-situ)和监测自然衰减修复(Monitored Natural Attenuation)等。对于石油类污染的地下水和土壤,除在特定情况下采用抽取-处理的异位处理方法外,目前国内外主要集中探索污染的原位修复技术及其工程实践。曝气及生物强化修复技术被认为是未来地下水污染中最有前景的修复技术。

全文HTML

-

随着世界范围内石油工业的飞速发展,石油的开采、冶炼、运输和使用过程中含油废水的排放、各种石油制品的挥发、不完全燃烧物飘落等引起了一系列石油污染问题。据俄罗斯科学家统计,每年全球原油开采量的7%会进入环境[2],污染土壤和地下水。美国EPA Superfund的场地修复项目中,石油污染场地约占50%,英国14家大型石油公司,68%的污染场地都有浅层地下水石油类污染问题[3]。我国大部分石油化工区亦存在石油类污染,2014年4月,全国土壤污染现状调查公布,在我国石油石化城市,被调查的13个采油区的494个土壤点位中,超标点位占23.6%,主要污染物为石油烃和芳烃[4]。苏南某焦化厂区土壤及地下水中石油烃超标率分别达到75%和100%,河南双河水源地和魏岗水源地,浅层地下水中石油类检出率分别达44%和64.3%[5]。

石油类污染物特别是苯系物、多环芳烃等能够快速渗入土壤和地下水,导致地下水水质恶化,浅层地下水中石油含量严重偏高,对当地工农业生产和生态健康造成严重危害。可通过生物链富集进入人体,有致畸、致癌和致突变的效应[6]。因此,开展土壤地下水中的石油类污染治理刻不容缓。

-

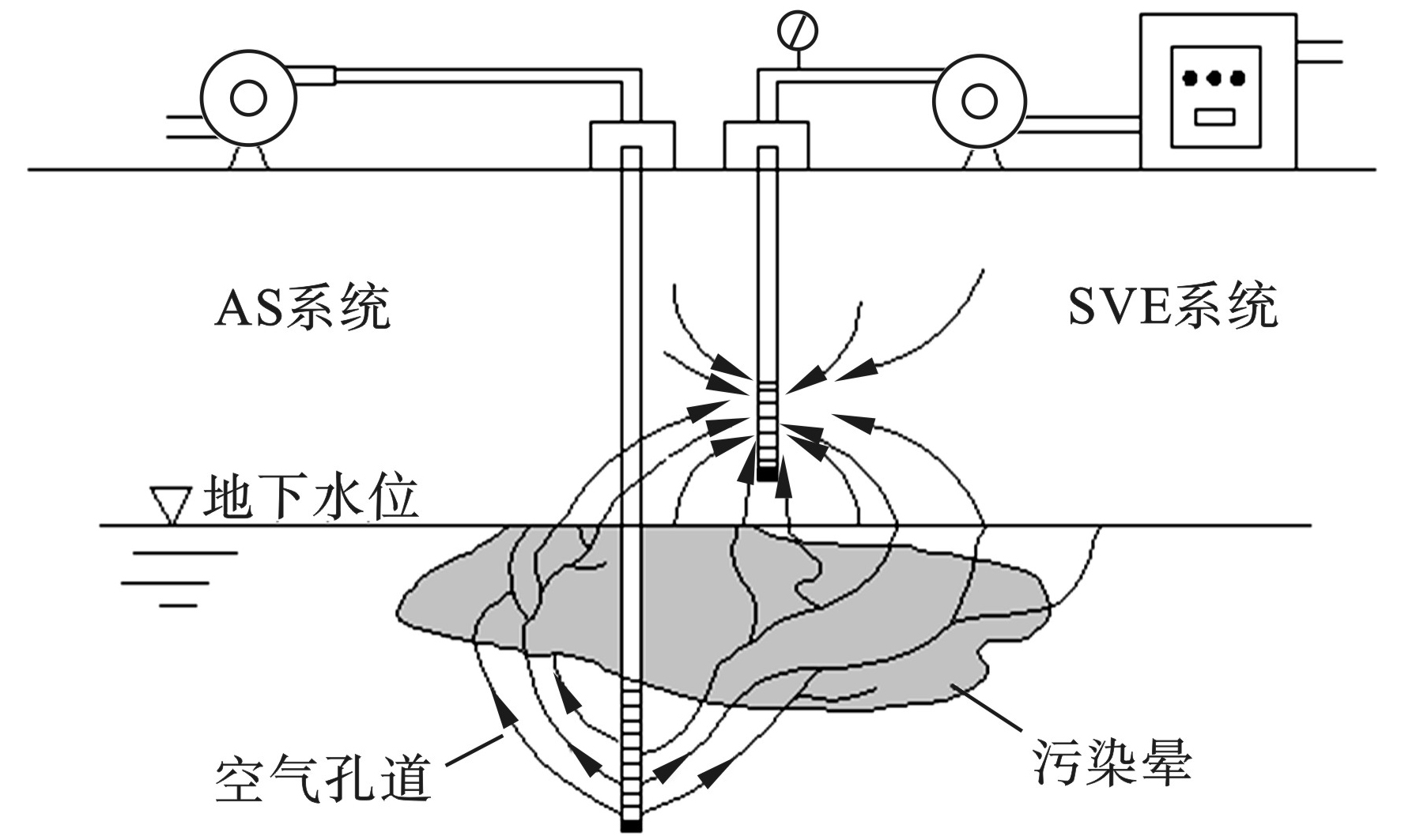

原位曝气技术(Air Sparging,AS)被认为是一种有效去除土壤和地下水中可挥发有机化合物(Volatile Organic Compounds,VOCS)的原位修复技术[7]。曝气修复系统,见图1。

图1可见,该系统是利用气泵将空气以一定的压力和流量通过垂直或水平井喷进饱和带土壤中,在浮力及气压梯度场作用下,空气在地下多孔介质中水平或垂直的通道中运移,并通过固、液、气三相之间传质过程,使污染物从土壤孔隙和地下水中挥发进包气带后,通过扩散或联用的土壤气相抽提技术(Soil Vapor Extraction,SVE)作用下得以去除,从而达到去除土壤地下水中可挥发性有机物的目的[8]。

它最早于1985年在德国开始应用,自20世纪80年代以来,由于其低成本、操作简单、修复效率高等特点发展迅速[9]。在美国Superfund资助项目中,高达51%的场地使用了AS技术[10]。在近年来较为成功案例中,曝气修复后的污染物去除率最高可达99.99%。

-

AS去除污染物技术核心在于气体组分在场地传输,污染物在固相-液相-气相之间传输,以及向地下提供氧气来刺激强化原位微生物的生物降解作用。因此,文章主要通过气体流型、组分传质及生物降解3方面对地下水曝气的影响因素进行研究。

-

AS曝气修复区域的覆盖范围(ZOI)和地下水中污染物的去除效率很大程度上取决于气体流型[11]。所谓气体流型主要指注入气体在介质中的运移方式及分布范围,影响气体流型的主要因素包括土壤介质条件、曝气流量、压力及注气井的深度等。

对于气体运移方式的研究SONG et al[9]通过模拟不同介质粒径的二维含水层物理模型,发现有效粒径从0.22增加至0.42 mm时,气体流型从腔室流变为孔道流;在1.42~2.1 mm范围内孔道流变为鼓泡流。ZHOU et al[7]利用地下水中溶解氧的浓度来研究注入气流的路径分布,发现曝气修复适用于气流通道分布密度较高、土壤渗透性较好的区域。郑艳梅[12]验证了文献[7]的结论,并指出土壤的渗透率越大,污染物的去除效率越高;渗透率越小,最终残留的污染物浓度越高。同时,王贺飞等[13]应用三维模拟槽对注入气体的ZOI进行研究,实验数据表明介质粒径在1~2 mm之间,ZOI的形状为倒圆锥形;在4~8 mm之间为抛物线形。宋兴龙[14]最终建立了ZOI半径公式见式(1)及影响区域体积计算公式见式(2)。

式(1~2)中:R为影响半径,m;V为影响区域体积,m;H为曝气深度,m3;θ为曝气角,°;L为横向迁移距离,m。

在上述介质对于曝气流型影响的研究基础上,张英[15]利用二维地下水曝气装置结合乙炔示踪法、马玉慧[16]利用高密度电阻率法(ERT)、王贺飞等[13]利用三维模拟槽对影响气体流型的因素进行深入研究,发现曝气压力与曝气流量呈线性正相关关系,曝气压力较小时,气流流量缓慢增加,影响半径快速增加;曝气压力较大时,影响半径缓慢增加,但气流流量快速增加。气体在适宜的曝气流量下以曝气口中心所在横截面对称分布;在大曝气流量下及在渗透率小的区域下易形成局部优先流。同时,宋兴龙等[14]提出曝气修复中气体的最大饱和度(49%~76%之间)及理论曝气压力范围(一般不超过60 kpa),超过此范围后,影响区域变化很小。ZHANG et al[17]定量的指出曝气随着曝气量的增加,苯的去除效率提高。当曝气量超过300 mL/min后,去除效率没有明显变化。因此,应合理控制曝气流量及曝气压力使其在理论范围之内。在AS联合SVE共同修复时,一般情况下AS曝气流量为SVE抽提流量的20%~80%[18]。

YAO et al[19]利用改进的实验室二维气流可视化装置研究曝气高度对气流分布的影响,指出距离曝气头垂直高度为20 cm时,空气流量分布呈梯形;高度在30 cm及40 cm时,空气流量符合高斯分布。当气流分布均匀且形成区域一致时,ZOI内的气流分布符合紊动射流理论,同时研究了ZOI内气流速度分布特征,并建立了空气分布预测方程。

气体的流型还受到其他因素的影响CHOI et al[20]研究了地下水粘度对气体流型的影响,实验数据表明地下水粘度增加可使含水层的空气饱和度及ZOI范围增大。同时表面活性剂对气体流型也存在一定的作用。常月华等[21]采用透明熔融石英砂模拟含水层介质结合光透射法对这一过程进行研究,指出添加表面活性剂增大了介质中的空气饱和度,一定的曝气流量下,在相同介质中投加表面活性剂会使ZOI相对增大。同时添加表面活性剂对粒径越细的介质,其ZOI的增加越明显。但在使用表面活性剂的同时也要掌握其生态毒理效应,应选择绿色的表面活性剂[22]。除此之外,电磁波对气流的分布也有一定的影响。FARID et al[23]研究发现电磁波对气流的影响机理为介电电泳,电磁波可以改变和控制喷射过程中ZOI的形状和尺寸,同时电磁刺激使影响区半径(ROI)增加了16%。

综上可见,气体流型随着土壤介质粒径增大,最终变为鼓泡流;在理论曝气压力和曝气流量的范围内,气体流量随其增大而增加;随着曝气深度的增加,气流影响区域増大。宋兴龙[14]建立了ZOI相关的计算公式,YAO et al[19]建立了空气分布预测方程,为气体流型的深入研究提供基础。近年来,表面活性剂的相关研究表明可增大气体饱和度,增加气流分布范围;同时电磁刺激的方法对曝气流型的影响也有积极的意义。未来的研究应采取多技术联用的方法,改善当前AS修复的不足。

-

在AS修复的初期,污染物浓度相对较高,气相与液相中的污染物浓度梯度较大[24],主要是依靠污染物的相间传质作用来去除污染物。其中,相间传质作用主要包括四方面:污染物的挥发、溶解、吸附及解吸,挥发是AS系统的主要质量去除机制。污染物的挥发过程主要是污染物通过对流,机械扩散和分子扩散由水相运移到气液接触界面。在AS修复过程中,相间传质过程与气体流型也密切相关,上述影响气体流型的因素同样会对相间传质过程产生影响。

GAO et al[25]利用动态两相流模型研究了这一过程并将曝气过程根据饱和度大小划分为3个阶段。在土壤中注入空气后,当含水饱和度>0.8时,没有空气突破;含水饱和度在0.4~0.8之间时,水和空气都会发生流动;当含水饱和度<0.4时,主要是空气流动并达到稳定状态。李恒震等[26]以此为基础建立渗透系数-饱和度-基质吸力(K-S-P)三者关系,考虑空气压缩性及浮力对气液两相的影响,指出溶解相污染物与挥发相污染物交换主要发生在曝气区域内部,最大值出现在水气的交界面处;当曝气达到稳定时,曝气区域内不发生溶质交换。

MOHANED et al[27]和BRAIDA et al[28]分别采用单孔道实验,CHAO et al[29]应用一维集总参数模型研究了相间传质过程的影响因素,研究表明空气通道周围存在传质区(MTZ),且MTZ的大小与VOC水扩散系数的平方根、介质的平均粒径及不均匀系数成正比,MTZ越大,曝气有效性越高。提高污染土壤上方曝气的归一化平均温度可以强化挥发传质过程,从而提高污染物的去除效率。陈华清[30]利用三相非等温流数值模拟程序(TMVOC)的研究结果还表明,污染物在压力梯度下的对流促使其由液相向气相传递,空气的注入引起土壤介质中孔隙水的微观流速变化,使弥散作用增强;空气经过土壤介质孔隙时会促进固相污染物向液相的传递,有利于增强污染物的解吸作用。

曝气方式也会影响污染物的对流传质作用。郑艳梅[12]利用一维土柱实验进行研究,发现在渗透率高的土壤介质中,连续曝气与间接曝气的污染物去除效果基本一致,在低渗透率介质中,间接曝气能够明显改善连续曝气中存在的“拖尾”现象。但白静等[31]的研究表明,介质的异质性是影响污染物去除效率的一项主要因素。对于渗透率由下向上逐渐减小的异质分层的多孔介质,连续曝气优于间歇曝气的修复效率。NERIAH et al[32]采用二维透明实验箱对比研究曝气方式对修复效果的影响,指出曝气时采用速率变化模式,污染物的去除效率与脉冲模式相比有所提高。

迁移模型研究成果中JANG et al[33]利用Galerkin有限元方法,从质量平衡方程和达西定律出发,建立了描述三维区域内多相流控制方程见式(3)。

式(3)中:下标f代表移动的流体(g:气体相,w:液相);

$\phi $ 为孔隙度,%;s为流体饱和度,%;$\rho $ 为流体密度,kg/m3;$\mu $ 为粘度,Pa·s;kr为相对渗透率,D;km为内渗透率张量,m2;P为流体压力,Pa/s2;g为引力常数;z为高程,m;Q表示污染源相,kg/m3·s。以及污染物运移的控制方程,用一阶关系式描述污染物在气液两相中的非平衡传质,见式(4)。

式(4)中:D为扩散张量,m2/s;q为达西流速(由达西定律计算得到),m·s−1;I表示污染物间的相间传质,kg/m3/s;C×Q’为单位时间污染源浓度的增加量,kg/m3/s。

-

在AS修复的后期,气流带走了大部分污染物致使污染物的浓度大幅度的降低,相间传质作用减弱,此时主要以微生物降解为主,由于微生物活动与温度密切相关,系统在春、夏、秋3个季节的修复效率较高。AS技术通过向地下注气的过程,有效地提高地下水中溶解氧的含量同时氧化渗流区,有利于进行生物降解。

JOHNSTON et al[34]最先利用原位氧传感器测定氧利用率,研究曝气过程中的生物降解。在曝气初期,大部分溶解有机物的去除是由于挥发作用,生物降解率比挥发率低一个数量级。而在曝气后期生物降解变的尤为重要。JOHNSTON[35]发现当溶解污染物的浓度低于1 mg/L时,曝气的主要去除机理为生物降解。同时,KIRTLAND et al[36]利用废气中二氧化碳的含量进行估算,也定量的指出生物降解在曝气过程中的作用,生物修复对地下污染物的去除量约占污染物总量的23%。上述方法虽然评估了挥发及氧气传送的可行性,但它们不能证明特定化合物是否发生生物降解。根据溶解氧浓度评估生物降解性能有一定的局限性,氧浓度较低可能是由空气分布不均所致。

李恒震等[26]利用两相渗流模型结合污染物迁移转化的三维有限元数值模拟研究了这一过程,指出在曝气区域外,去除溶解相污染物是通过生物降解作用;污染物的生物降解速率在曝气初始阶段于水饱和度高的地方较高,曝气达到稳定后,曝气区域内的生物降解速率基本为0,但曝气区域外仍保持在较高的速率。最近,BOUCHARD et al[37]利用新型复合同位素分析(CSIA)和生物标志物(包括功能基因,mRNA;好氧、厌氧生物降解的代谢产物特征)技术评价特定污染物在曝气过程中的生物降解作用。实验数据表明,挥发过程污染物的去除量占总污染物去除量的70%,同时CSIA数据证实生物降解是特定污染物中苯和甲苯去除的主要机制。

3.1. 曝气流型研究

3.2. 曝气组分传质研究

3.3. 曝气生物降解研究

-

在土壤及地下水污染日益严重的背景下,AS技术由于其低成本、操作简单和修复效率高等特点,已受到广泛关注与应用。但迄今为止曝气修复系统的设计还主要依靠工程经验,并没有公认的设计标准。目前对于AS技术的影响因素,均质介质的模型研究较多,非均质介质的理论模型研究还不深入,缺乏对地下水流动、土壤异质性、土壤对污染物吸附作用的研究。同时AS技术存在一些局限性,低渗透性介质污染在非均质条件下修复效果较差;气流在介质中易形成优先流,难以作用在目标区域等。目前已引入表面活性剂等方法来改善AS的一些不足。除此之外,很多模型中未考虑生物降解作用,国内AS研究中的生物降解过程也并未定量化。未来AS曝气应与多技术协同联用并结合新兴监测分析技术,以达到有效监测、强化修复、系统研究各因素作用效果的目的。

下载:

下载: