-

细颗粒物(PM2.5)由于粒径小,悬浮时间长,易于远距离输送,区域间相互影响明显,因此易对空气质量和能见度等造成重要的影响,并且能够携带更多的有毒有害物质进入机体深处,对人体健康造成更大的危害[1-2]。近年来,细颗粒物已经成为影响京津冀地区的主要大气污染物,以其为代表的气溶胶污染严重[3-4]。湿清除作为大气中气溶胶粒子的主要清除机制,是大气自净的最重要过程之一[5],降水是湿沉降的主要过程,对PM2.5的清除有重要影响[6-7],惯性碰撞是降水对气溶胶的主要清除方式,对于粒径>2 μm的气溶胶粒子,直接碰撞清除作用明显,而对于<2 μm气溶胶的清除作用受降水形态不同,清除作用复杂[8-9]。降水对PM2.5的清除与降水强度、降水前质量浓度大小和降水量等密切相关[10-14]。上述研究对于认识降水对大气气溶胶的湿清除机制等有重要意义。

廊坊毗邻北京和天津两大直辖市,京津冀一体化、环首都经济圈建设等为廊坊提供了广阔的发展机遇,其空气质量同时也受到更广泛的关注。目前,廊坊地区首要污染物为PM2.5的频率最高,但对于降水清除PM2.5的一般性规律和特征尚缺乏定量研究。分析降水对PM2.5的清除能力、降水过程前后PM2.5质量浓度变化的主要特征,可以提高廊坊PM2.5质量浓度的预报预警能力,对进一步预防、控制及治理细颗粒物污染及区域联防联控提供科学依据。

全文HTML

-

廊坊市区的空气质量监测资料(包括SO2、CO、NO2、O3、PM10和PM2.5 6种污染物及AQI指数)开始于2013年,本文主要选用廊坊市区2013−01−01~2017−12−31日环境监测小时数据以及同期气象自动站观测数据等,研究降水对PM2.5质量浓度的影响。

-

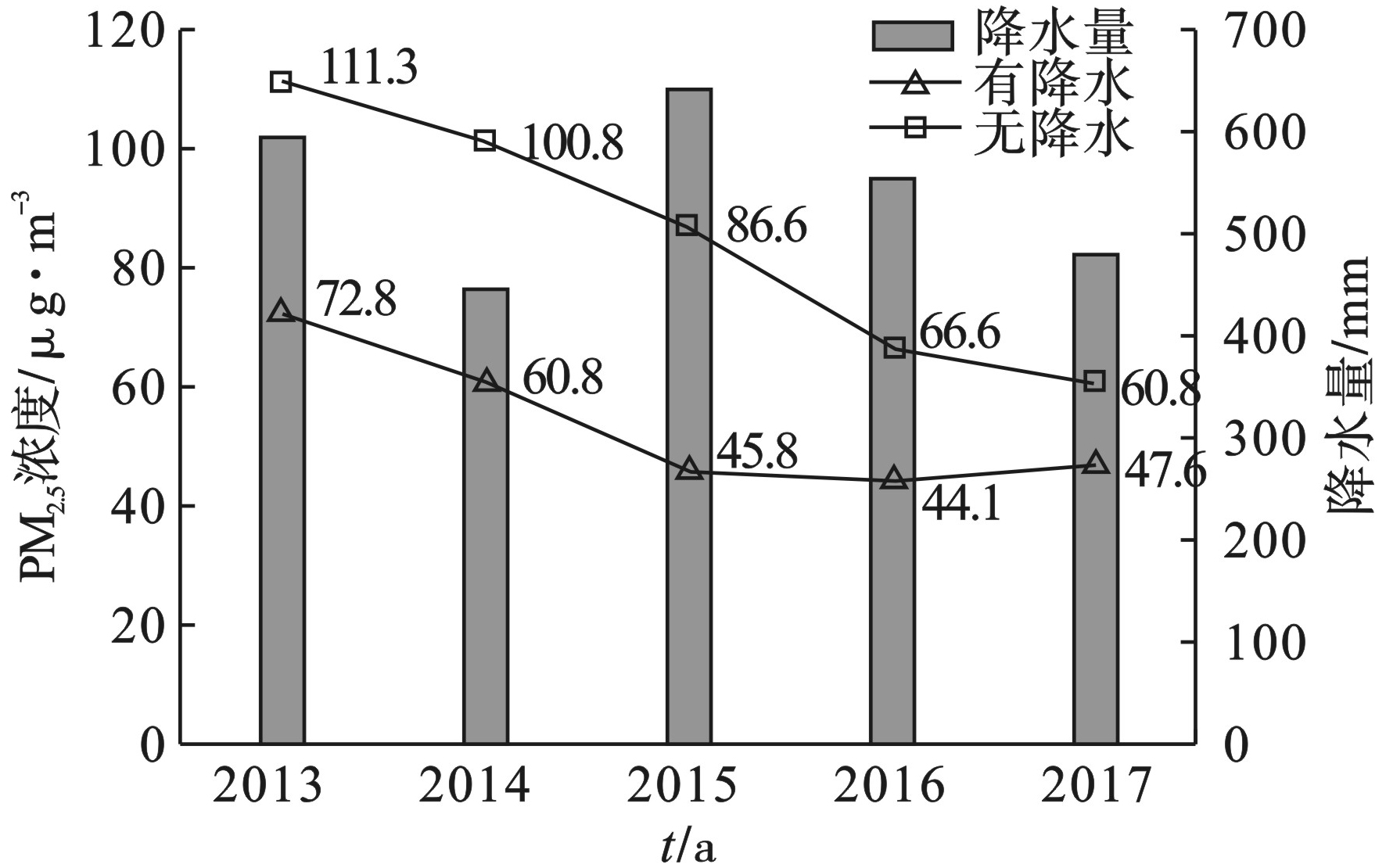

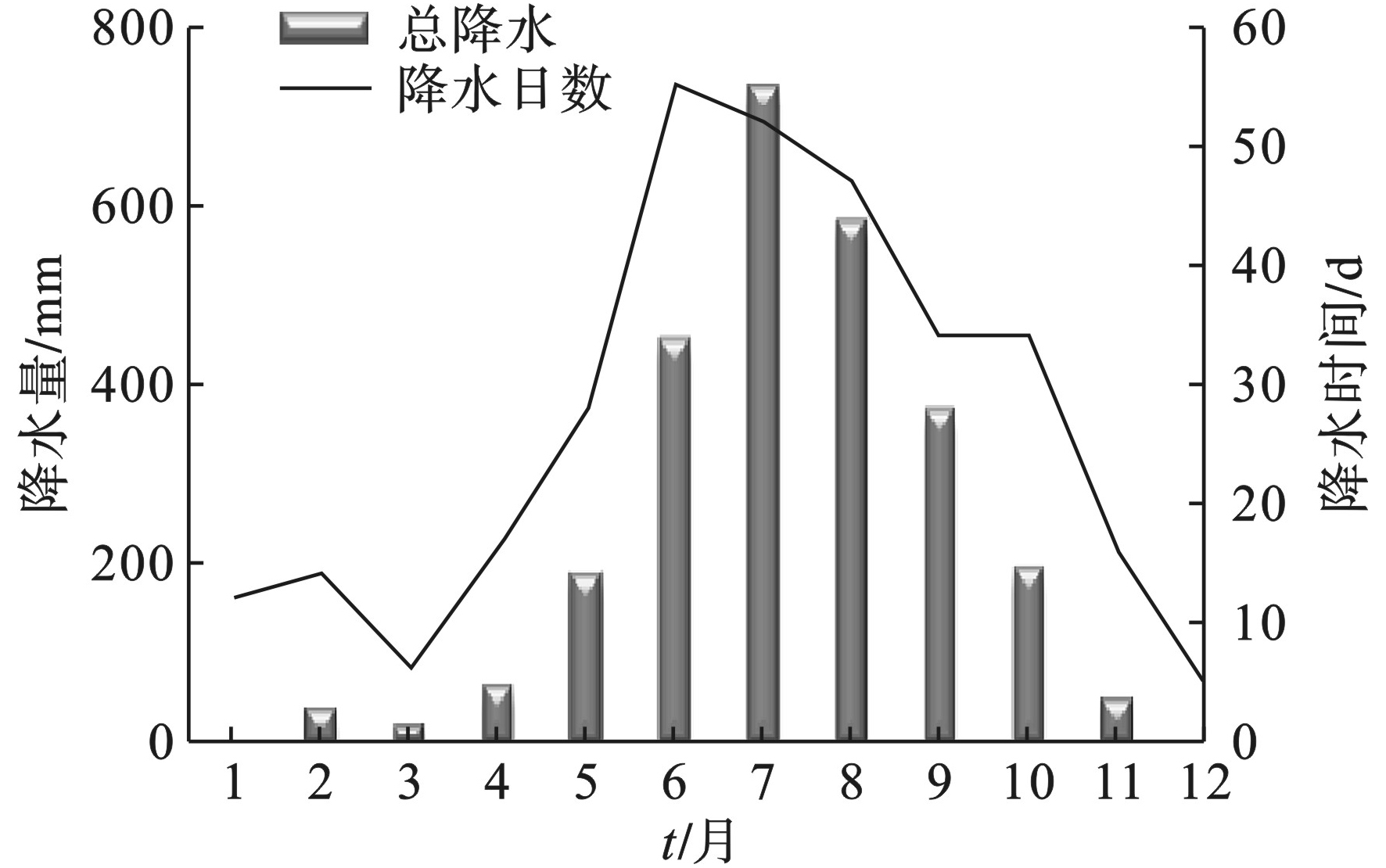

分析2013~2017年廊坊市区的各月总降水量及降水日数。发现月降水呈“单峰型”分布,5~10月降水偏多,并主要集中在夏季的6~8月,月总降水量均在450 mm以上,7月最多为732.1 mm,9月总降水为372.3 mm,5月与10月总降水量接近,分别为191.4 mm、196.8 mm。1~4月、11~12月降水明显偏少,不足70 mm,特别是12月与1月总降水量更少,不足10 mm,冬季降水总量只占夏季的3%。各月总降水日数夏季>秋季>春季>冬季,夏季为154 d,而冬季只有31 d,6月降水日最多为55 d,7月次多52 d,12月最少只有5 d,见图1。

-

以2013~2017年小时降水与PM2.5质量浓度为研究对象,分析降水对PM2.5质量浓度的影响。

-

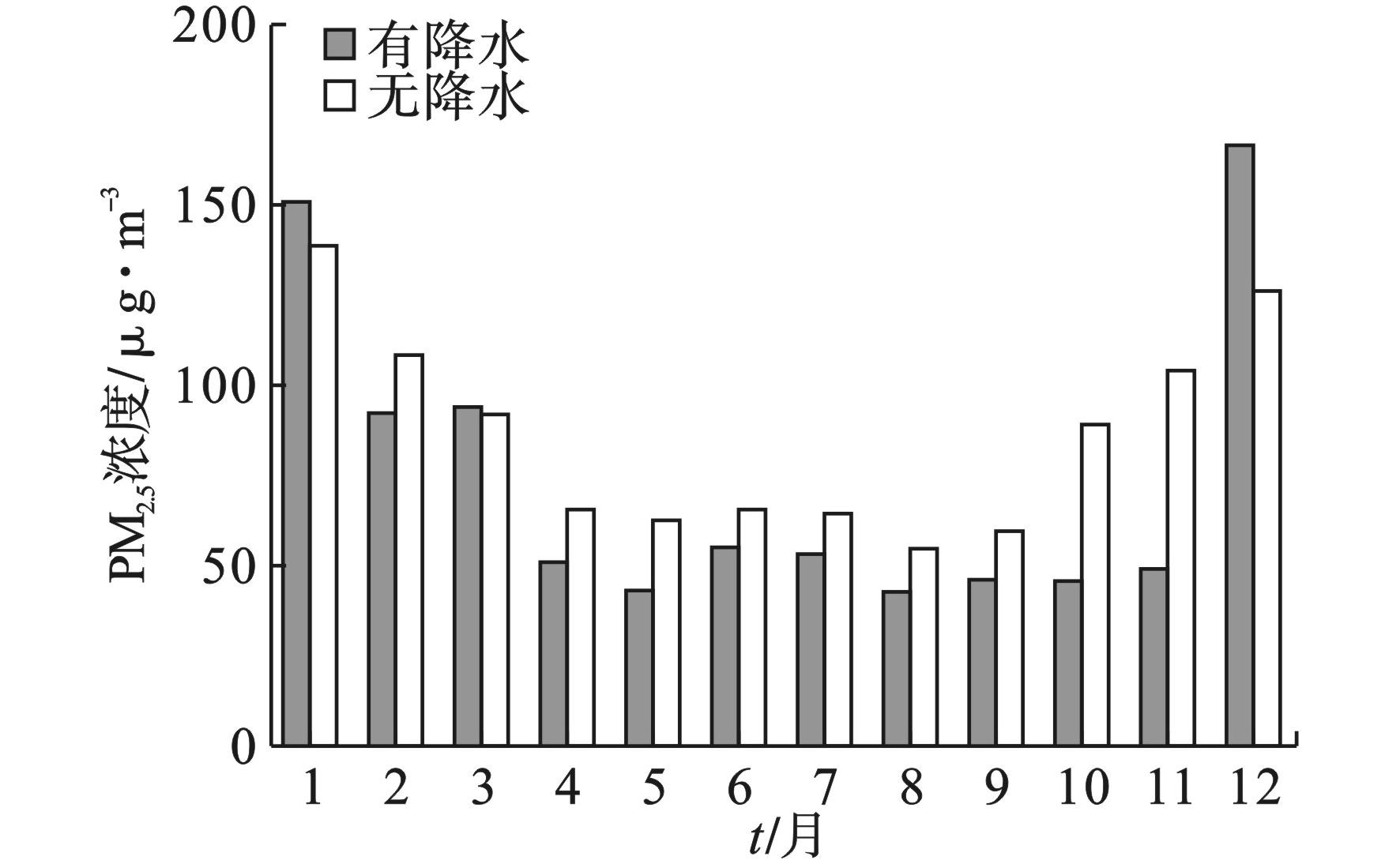

按照有、无降水分类PM2.5的小时质量浓度值,并计算PM2.5的年平均质量浓度。PM2.5的年均质量浓度有降水显著低于无降水,每年均偏低21%以上,其中2015年偏低的最多为47.1%,2017年偏低的最少为21.7%。而年总降水量,2015年最多达641.7 mm,2014年最低为446.9 mm,2017年次低为479.9 mm,说明降水对PM2.5的质量浓度有一定的抑制作用,结果见图2。

-

分析有、无降水时PM2.5质量浓度的月变化特征,见图3。

1月、3月和12月有降水PM2.5质量浓度高于无降水,12月偏高的最多达31.4%,1月、3月分别偏高7.7%、2.2%;10月、11月有降水PM2.5质量浓度较无降水分别偏低48.1%、53.2%,而2月和4~9月有降水PM2.5质量浓度较无降水偏低16.3%~30.4%。说明廊坊市的降水只在部分月份对PM2.5质量浓度的稀释清除作用明显,廊坊在1~3月和12月降水一般以降雪为主,对PM2.5质量浓度的湿清除不明显。

-

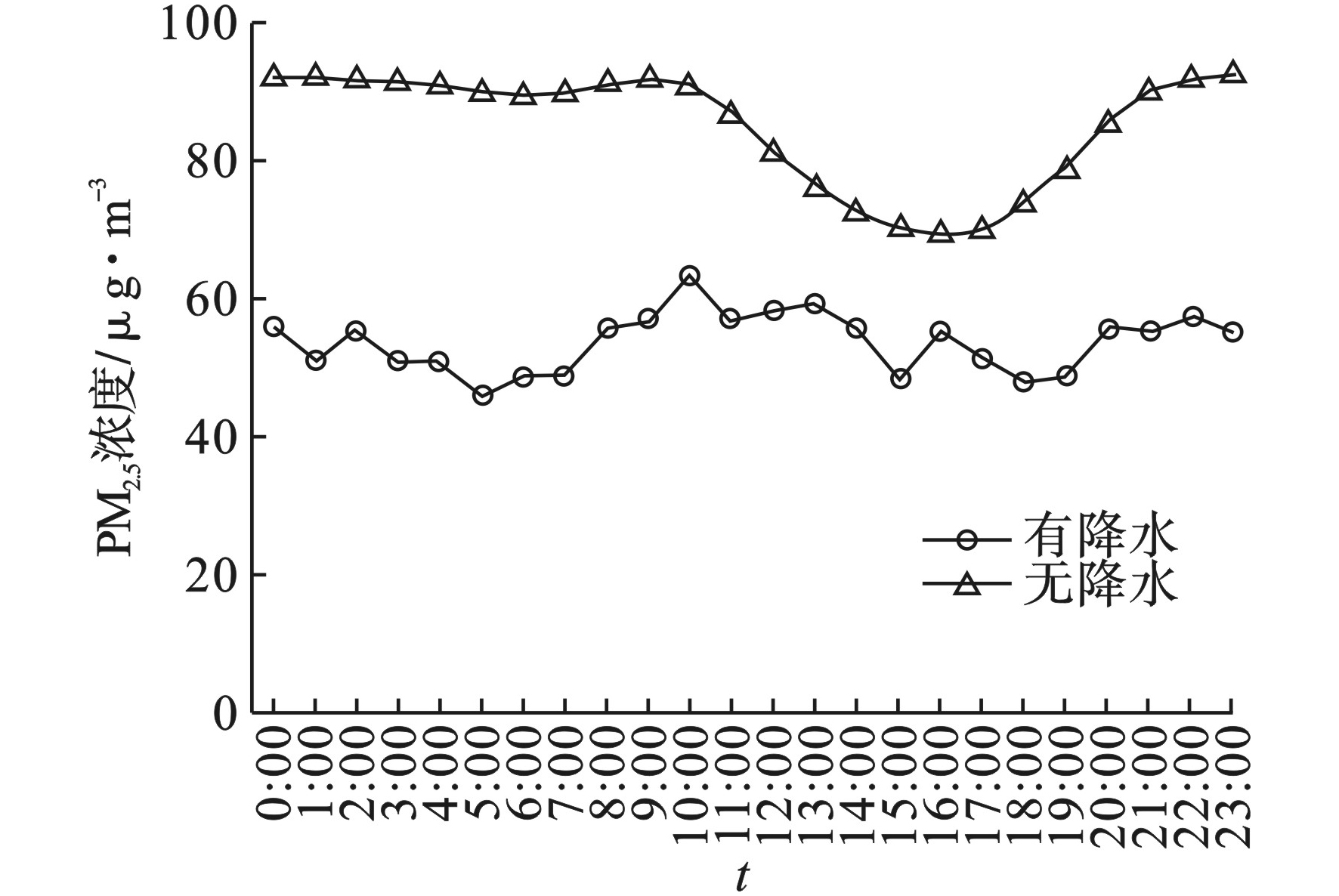

分析有、无降水时PM2.5平均质量浓度日变化特征,见图4。

无降水时PM2.5质量浓度呈单谷型分布,0:00~9:00变化比较平稳,在89.4~92.3 μg/m3之间,9:00以后逐时降低,16:00达到谷值69.2 μg/m3,16:00以后逐时升高,到23:00达到日内最大值92.5 μg/m3。有降水时PM2.5质量浓度呈波动性变化,变化范围46.3~63.3 μg/m3,日最低值出现在5:00,日最高值出现在10:00,各时次PM2.5质量浓度有降水均低于无降水时,尤其是0:00~9:00及19:00~23:00两个时间段内,有降水比无降水时PM2.5质量浓度低35%以上,5:00偏低最多达48.6%,表明降水对PM2.5质量浓度有一定影响,特别是夜间到上午的前半段。

-

降水对大气气溶胶的清除是维持大气中悬浮粒子源汇平衡、大气自清洁的重要过程[9,15]。对降水与PM2.5质量浓度小时值进行相关分析发现,降水与PM2.5质量浓度在0.01的水平上显著负相关,相关系数为0.022,说明降水对PM2.5质量浓度有影响,降水越大PM2.5质量浓度越低。

根据国家《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行):HJ633—2012》规定[16],将PM2.5质量浓度划分为<35 μg/m3、35~75 μg/m3、75~115 μg/m3、115~150 μg/m3和>150 μg/m3共5个等级,分别对应PM2.5的优、良、轻度、中度及重度以上污染等级。分析有降水与无降水时各等级PM2.5质量浓度出现频率,见表1。

表1可知,无论是有降水还是无降水,前4个PM2.5质量浓度等级出现频率表现为随浓度等级升高而降低,但在最高PM2.5质量浓度等级时出现频率却明显高于前一个等级,出现了一个反弹。PM2.5质量浓度低于75 μg/m3时为优良等级,有降水时优良等级PM2.5出现频率可以达到79.15%,而无降水时只有59.94%;轻度、中度以及重度以上PM2.5污染出现频率,有降水比无降水分别偏低3.09%、4.67%、11.45%;有降水时PM2.5中度污染与重度以上污染发生的概率很低只有3.72%、4.3%。

-

为了研究连续性降水过程前后PM2.5质量浓度的差异,剔除短时降水和零星降水的影响,仅选择持续时间在3 h及以上的降水过程,且为了排除台风、强对流产生的大风影响,选取平均风速<3 m/s的降水天气过程。2013~2017年共筛选出185次连续性降水天气过程,春、夏、秋、冬四季分别出现24次、84次、59次和18次。其中126次降水过程结束后PM2.5质量浓度较降水前下降,而有59次降水过程后PM2.5质量浓度不降反升,结果与董群等[9] 研究北京海淀地区PM2.5质量浓度上升的降水过程约占1/3基本接近。

降水前后PM2.5质量浓度的变化与降水强度、降水前PM2.5初始质量浓度有密切关系,连续性降水过程可降低PM2.5质量浓度,利于空气质量的改善[14]。为了研究降水对PM2.5的清除能力,利用降水过程前一小时PM2.5质量浓度与降水过程后一小时PM2.5质量浓度差值,来表达降水对PM2.5的清除量。影响PM2.5质量浓度的气象条件,除降水外,风向、风速和对流条件等均有影响[17-21],因此,计算得到的降水对PM2.5的清除量有正清除也有负清除。

-

为了更加详细地研究连续性降水对不同等级PM2.5质量浓度的清除作用,将降水过程前一小时PM2.5质量浓度划分为<15 μg/m3、15~25 μg/m3、25~35 μg/m3、35~45 μg/m3、45~55 μg/m3、55~65 μg/m3、65~75 μg/m3、75~115 μg/m3、115~150 μg/m3和≥150 μg/m3共10个等级,见表2。

表2可知,分析降水对不同等级PM2.5质量浓度的清除作用,发现降水前PM2.5质量浓度大小对降水的清除作用有较大影响,PM2.5质量浓度在35 μg/m3以下时,降水基本体现不出正清除作用,而PM2.5质量浓度超过35 μg/m3以后,降水的正清除作用逐渐明显,尤其是PM2.5质量浓度在55 μg/m3以上时,除了65~75 μg/m3未出现负清除的降水过程外,其余PM2.5质量浓度等级正清除占比已达负清除的4倍以上,在55~65 μg/m3之间时正清除占比最大为负清除的6.5倍。

降水前PM2.5质量浓度影响正清除量与负清除量,从正清除量来看,降水前PM2.5质量浓度在45 μg/m3以下时,正清除量小于15 μg/m3,而大于45 μg/m3时,正清除量明显增加到21 μg/m3以上,且表现为从低浓度等级向高浓度等级逐渐升高,当降水前PM2.5质量浓度≥150 μg/m3时达到最大正清除量141.4 μg/m3;从负清除量来看,降水前PM2.5质量浓度在65 μg/m3以下、≥150 μg/m3时,负清除量在15.4 μg/m3以下,而在75~150 μg/m3时负清除量在29.9~35.3 μg/m3之间,75~115 μg/m3时负清除量最大为35.3 μg/m3。

-

分析不同等级降水对PM2.5质量浓度的清除作用,将过程总降水量划分为<1 mm、1~2 mm、2~3 mm、3~4 mm、4~5 mm、5~10 mm和≥10 mm共7个等级,见表3。

表3可知,不同量级降水对PM2.5质量浓度的清除作用有较大影响,过程降水量在5 mm以下时,降水基本体现不出正清除作用,而超过5 mm以后,降水的正清除作用明显,正清除占比已达负清除的3倍以上,尤其是10 mm以上的降水过程正清除达到负清除的6.3倍。从正清除量来看,降水在1 mm以下时,清除量最低为13.5 μg/m3,在4~5 mm时清除量次低为17.4 μg/m3,而其他等级降水清除量在35 μg/m3以上,当降水量1~2 mm时达到最高正清除量68.7 μg/m3;从负清除量来看,降水在4~5 mm时清除量最低为5.8 μg/m3,其余量级降水负清除量在10 μg/m3以上,<1 mm时负清除量最大为20.6 μg/m3。

-

气溶胶湿清除系数与雨强和降水前后气溶胶粒子的质量浓度关系密切[14,22-23]。分析不同季节不同强度降水对降水前1小时PM2.5质量浓度的清除作用,见图5。

图5中不同颜色的圆点表示降水过程前后PM2.5质量浓度随雨强及初始浓度的变化量,其中暖色调表示降水过程后PM2.5质量浓度下降即正清除,而冷色调则表示负清除。由图5可见,除了冬季降水强度对正清除的影响不明显外,其他3个季节表现为降水强度大于某临界值时对PM2.5质量浓度的正清除更明显。降水强度>0.7 mm/h、>1.9 mm/h、>0.6 mm/h为春季、夏季、秋季临界值,正清除概率分别高达76.9%、94.1%和87.5%。

降水前1小时PM2.5质量浓度大于某临界值时降水对其的正清除越明显。PM2.5质量浓度>31.8 μg/m3、≥30 μg/m3、≥40 μg/m3、≥156.8 μg/m3为春季、夏季、秋季、冬季临界值,正清除概率分别为73.7%、88.2%、83.8%和71.4%。

3.1. 年平均PM2.5质量浓度变化

3.2. 月平均PM2.5质量浓度变化

3.3. 日平均PM2.5质量浓度变化

3.4. 不同等级PM2.5质量浓度与降水的关系

3.5. 连续性降水与PM2.5质量浓度

3.5.1. 降水对不同等级PM2.5质量浓度影响

3.5.2. 不同等级降水对PM2.5质量浓度影响

3.5.3. 降水强度对PM2.5质量浓度影响

-

1)廊坊市区的月降水呈“单峰型”分布,主要集中在夏季,其中7月降水最多。

2)年均PM2.5质量浓度有降水显著低于无降水;有降水时,PM2.5质量浓度1月、3月、12月高于无降水,其余月均偏低;各时次PM2.5质量浓度均是有降水时明显低于无降水,特别是夜间至上午的时段。

3)有降水时,优良PM2.5出现频率偏多无降水19.21%,轻度以上PM2.5污染出现频率比无降水偏低3.09%~11.45%,PM2.5中度污染与重度以上污染发生的概率低于4.3%。

4)降水对PM2.5质量浓度的清除作用受降水前PM2.5质量浓度大小与过程降水量的影响。PM2.5质量浓度超过35 μg/m3以后,降水的正清除作用逐渐明显;降水前PM2.5质量浓度大于45 μg/m3时,正清除量明显增加到21 μg/m3以上,且表现为从低浓度等级向高浓度等级逐渐升高。降水量超过5 mm以后,正清除作用明显,正清除占比达负清除的3倍以上;过程降水量在1 mm以下时,正清除量最低为13.5 μg/m3,1~2 mm时正清除量最高达68.7 μg/m3。

5)降水强度对PM2.5质量浓度的清除作用也有影响。春季、夏季、秋季、冬季降水前1小时PM2.5质量浓度分别>31.8 μg/m3、≥30 μg/m3、≥40 μg/m3、≥156.8 μg/m3时降水正清除越明显,正清除概率大于71%;除了冬季降水强度对PM2.5质量浓度的正清除影响不明显外,春季、夏季、秋季降水强度>0.7 mm/h、>1.9 mm/h、>0.6 mm/h正清除概率在76%以上。

下载:

下载: