-

空气负离子是带负电荷的单个气体分子和轻离子团的总称,被誉为“空气维生素”,对空气具有清洁杀菌的作用[1-3]。此外空气负离子对人体还具有镇静和增强机体免疫力的作用[4-6],于人体健康,周边环境分有益[7-11]。许多国家已将空气负离子含量值列为空气清洁的评价指标[12-13]。空气负离子直径共分为3类:小离子直径 0.001—0.003 μm,平均移率1.0 cm2·(V·s)−1;中离子直径 0.003—0.03 μm,平均移率为 0.05 cm2·(V·s)−1;大离子直径 0.03—0.1 μm,平均迁移率为 0.005 cm2·(V·s)−1。医学研究表明,对人体有医疗保健作用的是小粒径负离子。因为只有小粒径的负离子才能透过人体的血脑屏障,发挥其生物效应[14-15]。有关空气负离子的研究已有近百年的历史[16-17],国外主要侧重于空气负离子的临床应用及生物机体的反应,也涉及环境评价[18-20]。国内的研究主要集中在森林[21-22]、城市绿地及市区[23-25]空气负离子的时空分布规律、影响因素及空气质量评价等方面,而关于洞穴空气负离子的研究尚不多见[26-27],尤其是针对夜间洞穴负离子浓度时空分布状况的研究更是罕见报道。

本次研究基于8月份在红果树景区天缘洞空气负离子及其他环境因子的昼夜实测数据,采用统计分析方法和GIS工具,研究岩溶洞穴空气负离子昼夜时空分布特征及其与洞穴环境和气象因子之间的关系,为洞穴空气负离子运移规律及形成机理研究积累资料,为喀斯特洞穴小气候资源的开发利用提供依据。

全文HTML

-

天缘洞位于绥阳县大路槽乡境内,地理坐标:27°59′—28°04′N、107°15′—107°25′E,区域地处大娄山山脉东北部,属亚热带季风气候,兼有亚热带山地季风气候特点,雨热同季,四季分明。降水主要集中在每年4—10月,水量充沛,年平均降水量约1250 mm,地表水富含大量CO2,具有较强溶蚀能力。天缘洞发育于二叠系碳酸盐岩地层,下部为志留系碎屑岩隔水层,与寒武-奥陶系碳酸岩地层隔开,为独立的水文地质单元(图1)。区域内水系包括丰富的地表河流、喀斯特泉、地下河和洞穴洞道水,地表水的补给来源是地下水与大气降水;洞区森林及草灌林木覆盖面积大,约为60%以上[28-29]。

-

天缘洞属于典型的双洞口洞穴,具有南北两个洞口,南洞口高度和宽度分别为26.8 m和26.7 m,海拔为807 m;北部洞口较小,高2.6 m,宽2.2 m,海拔为829 m,整体呈现入口高而宽、出口窄而矮、入洞口海拔低于出洞口的特点。天缘洞洞道实测长度409.3 m,前半段洞道NNE走向,较平坦宽阔,左侧两个支洞海拔高度略高于平坦洞道;在TY-8顶部有一天窗,直径7.5 m,距洞底53 m;平直洞道尽头为一地下湖。后半段洞道走向为EW转为NNE,洞道狭窄弯曲且起伏较大,TY-11位于天缘洞洞道海拔最低处,TY-13—TY-15段有滴水,TY-15为该段低洼凹陷处,之后洞道逐渐上升至出口。洞道边界如图2所示。

-

本文在天缘洞选择具有代表性的16个点位作为监测点,样点布设以海拔高度、洞道转折点、洞道形态突变、地下水体以及滴水点等为主要考虑因素,监测点布设见图2。分别在8月份上旬、中旬和下旬各选晴朗无云的1 d开展24 h昼夜连续监测(白天从9:00—19:00,夜间从20:00—6:00),每隔2 h监测1组,每个昼夜共有12组数据。监测指标包括空气正、负离子浓度及气温、空气相对湿度、风速、CO2浓度等气象因子。监测结果录入Excel取平均值,利用ArcGIS软件进行空间插值,origin以及SPSS等软件对数据进行分析与处理。

空气负离子监测仪器为具有紧急驱潮功能的DLY-3G232型空气离子测量仪,离子直径设置为最小档(0.001—0.003 μm)。洞穴CO2含量测定使用衡欣AZ7755 CO2检测仪完成,空气环境数据通过衡欣AZ8908手持风速计记录,所有仪器均距地0.5 m监测。

1.1. 研究区概述

1.2. 天缘洞洞道形态

1.3. 数据来源与研究方法

-

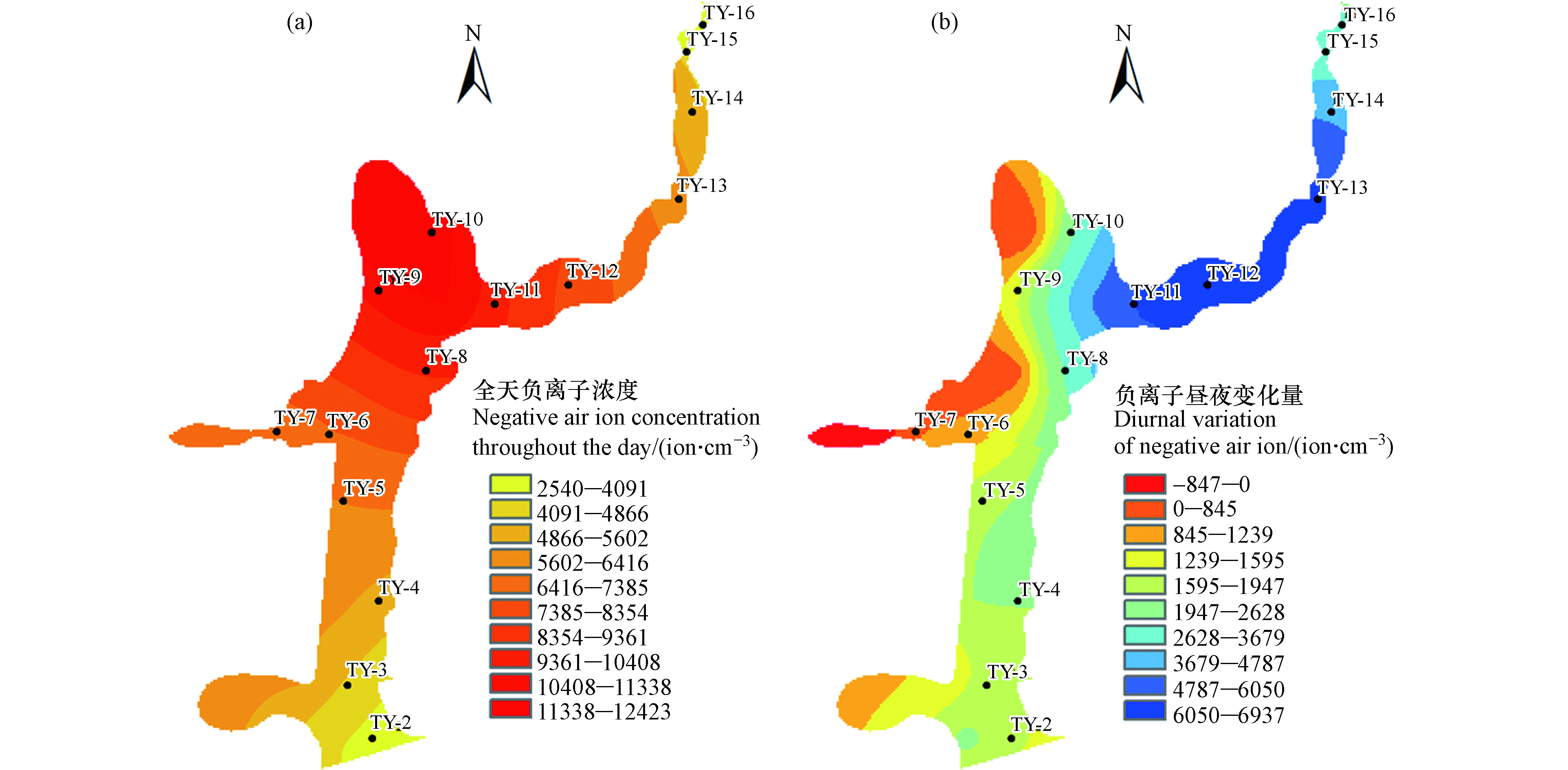

监测结果显示,1个昼夜内,洞外(点TY-1)空气负离子含量平均值为1807 ion∙cm−3,洞口(TY-2)空气负离子为4178 ion∙cm−3,增加了1.3倍。从TY-2到TY-9空气负离子逐渐增加,数量提高了1.3倍,TY-9是TY-1点的5.3倍。从TY-9—TY-10增加了0.3倍,而后负离子数量向出口逐渐减少,但是在低洼且有滴水处(TY-15)数量较高,达到10198 ion∙cm−3(如图3a所示,数据见表1)。但天缘洞白天负离子平均含量低于晚上,白天负离子含量在1425—12289 ion∙cm−3,平均值为5899 ion∙cm−3;夜间负离子平均含量在1272—14401 ion∙cm−3,平均值为8244 ion∙cm−3。天缘洞昼夜负离子变化量在−1117—6908 ion∙cm−3之间,平均变化量为2345 ion∙cm−3,除洞外(TY-1)、TY-7和TY-16附近白天数量高以外,洞内其他区域均为夜间高,尤其是TY-11—TY-15洞段。以TY-1—TY-16各点负离子昼夜平均含量为基准,采用克里金插值法和栅格计算器绘制昼夜负离子变化量(夜间相对于白天)分布图,结果如图3b所示。

由图3可发现,洞穴中负离子浓度全天分布规律表现为洞内明显高于洞外;空气负离子高度富集在地下水附近和低洼滴水处,且以地下河为中心向入口和出口递减;但白天负离子含量小于夜晚。

-

尽管不同洞段不同监测点负离子浓度日变化特征各有差异,但全洞负离子平均浓度变化趋势基本为单峰型(图4b)。由于不同洞段的监测点负离子浓度变化具有不同的特征,故将天缘洞分为4个洞段,并设定TY-2—TY-5以及TY-8—TY-9是Ⅰ洞段,TY-6—TY-7是Ⅱ洞段,TY-10—TY-12为Ⅲ洞段,TY-13—TY-16为Ⅳ洞段(图2),分别讨论各洞段负离子浓度日变化规律。

Ⅰ洞段各监测点负离子浓度分布规律相似,个别监测点略有差异。总体表现为空间变化上从洞内向洞外,负离子浓度逐渐增加,TY-8和TY-9处负离子浓度最高;时间上各监测点在9:00—17:00期间负离子浓度随时间逐渐降低,17:00以后逐渐增加,22:00达到最大值,之后逐渐降低,在凌晨2:00—4:00时各点负离子浓度逐渐保持平稳(图4a)。TY-1是洞外监测点,负离子浓度分布呈单峰型,在20:00达到最高值,为3713 ion∙cm−3。Ⅱ洞段内TY-6—TY-7基本垂直于主廊道段,位于支洞内,受外界大气影响较小,仅有少量志愿者在9:00—16:00时间段在洞内活动。该段TY-6和TY-7两个监测点分布趋势均为双峰型变化(图4b)。Ⅲ洞段内监测点基本不受外界大气影响,TY-10和TY-11位于洞道较低位置,其中TY-10位于水潭附近,前部有高大的舞台阻挡了外部气流带来的稀释效应,处于未开发区域,湿度长期保持在93.2%以上,温度平均为16.3 ℃;TY-11位于洞道汇合处,该区域负离子浓度高度富集。TY-10空气负离子各时段波动不大,TY-11和TY-12在9:00—17:00负离子浓度逐渐降低,17:00以后负离子浓度逐渐增加,在0:00之后保持平稳变化(图4c)。Ⅳ洞段基本为狭窄通道,洞道起伏弯曲较大。TY-15处于低洼处且有滴水,负离子浓度较高;TY-16靠近洞口,海拔和温度均较高,负离子浓度最低;TY-13和TY-14虽然亦伴有滴水,但是海拔相对较高,负离子浓度介于TY-15和TY-16之间。时间变化角度,TY-16处负离子浓度昼夜变化不明显,TY-13—TY-15在9:00—20:00变化不大,但20:00以后迅速上升,到0:00以后又缓慢降低(图4d)。

-

自然中的负离子主要来源于各种物理性和生物性发生,物理性发生主要包括大气辐射、宇宙射线、水分子Lenard效应等[30-31],生物性发生主要包括枝叶尖端放电、光合作用过程中的光电效应等[32-34],但是洞穴环境是一种特殊的小环境,具有黑暗无光、温度相对稳定、相对湿度大、人类活动少等特点,由于洞穴环境的特殊性,故而在此仅考虑通风效应、人类活动、洞道形态、海拔、滴水、不同的天气状况等环境因子和温度、湿度、CO2、风速等气象因子的影响。

-

首先,通风效应影响洞穴空气负离子浓度。天缘洞从洞口到洞内,温度逐渐降低,TY-9附近温度达18.9 ℃,而洞外全天平均温度高达25.6 ℃,变化幅度达到6.7 ℃,水潭附近温差为9.3 ℃。天缘洞有两个洞口,洞内外温差的存在使得洞内外空气通过洞口进行气流交换,形成通风效应,风向主要从地下湖和滴水处(TYT-15)附近吹向洞口。通风效应会加强洞内外空气的交换,从3个方面降低洞内空气负离子含量:(1)洞外空气的负离子浓度相对于洞内较低,空气交换导致洞中空气负离子浓度的稀释;(2)进入洞中的空气含有粉尘,对洞中的负离子进行吸附;(3)气流交换在一定程度上使洞内温度升高,温度高的区域往往气体分子活性较高,温度的上升引起负离子与其他活跃的分子结合形成中性分子。从而形成天缘洞内空气负离子浓度从高浓度富集区向入口和出口递减、中间洞段变化平缓的趋势。

其次,人类活动对洞穴负离子含量亦有影响。天缘洞是常年对外开放的游览洞穴,尤其是夏季,日接待量达到3000—10000人次左右。游客身上所携带的灰尘可降低洞中负离子浓度,在游客量多的时段负离子浓度较低。游客活动集中在白天,因此主要影响日间洞穴空气负离子浓度。

再次,洞道形态对负离子浓度也有影响。Ⅰ洞段,平直且宽敞的形态,由于距离洞口较近,受外界大气影响较大,气流交换快,负离子浓度变化幅度较大,此处负离子浓度波动范围在4178—9657 ion∙cm−3。Ⅱ洞段,垂直于主廊道的小型支洞,受外界大气影响较小,负离子浓度波动较小。Ⅲ洞段,尤其TY-10、TY-11为地下河附近及三厅交汇的洞道最低点,该区域空气负离子浓度高度富集。Ⅳ洞段,洞腔狭窄且弯曲,靠近出口处负离子浓度较低,低洼滴水处负离子浓度较高。

此外,水潭、滴水和海拔对洞内负离子含量亦有极其重要的影响。水潭虽然是静态水体,但水体本身具有降温降尘的作用,为洞穴中负离子的富存提供了天然优势,因此理论上水潭附近能富集大量负离子,TY-10点位的监测结果也证实了这一点。监测结果显示在低洼滴水的TY-14、TY-15处负离子浓度出现高值,可能受滴水的影响。动态水因Lenard效应而失去电子,周围空气捕获电子成为负离子,同时在喷溅时对空气中的气溶胶粒子的淋洗作用也使空气清洁度和相对湿度增大,这些因素协同影响了空气负离子浓度的增加。但处于较高处的TY-14点位负离子浓度却低于凹处TY-15点位,可能与海拔高度有关,海拔较低在一定程度上有利于负离子的富集。天缘洞中负离子浓度从洞口至洞内一定深度明显增加,尔后变化幅度逐渐平稳,再向出口方向递减的趋势,但在低洼滴水处又有反增现象也反映出低洼、凹陷等环境有利于空气负离子聚集的现象。

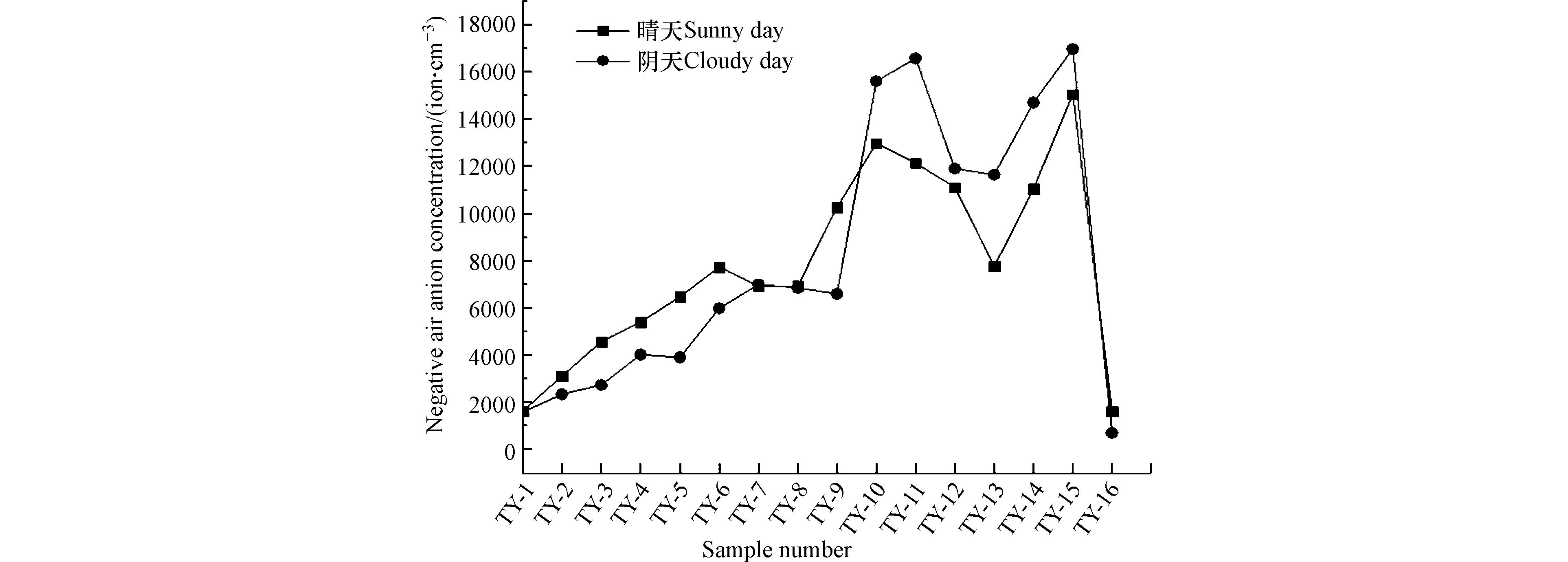

为探究不同的天气状况对洞穴负离子空间分布的影响,选取晴天和阴天分别监测了8组数据,其中白天(11:00—17:00)、夜间(0:00—6:00)各4组,每个点位取平均值后分析不同天气状况对洞穴空气负离子浓度空间分布的影响(图5)。结果显示,洞外(TY-1)、TY2—TY6和靠近出口的TY-16处晴天略大,可能是受洞外植物光合作用以及枝叶尖端放电等影响,导致洞外空气负离子高于阴天。在TY-10—TY-15之间,则是阴天较高,可能受阴雨天气洞内空气湿度较大、空气较为清洁、地下水和洞穴滴水丰富的影响,负离子浓度升高。

-

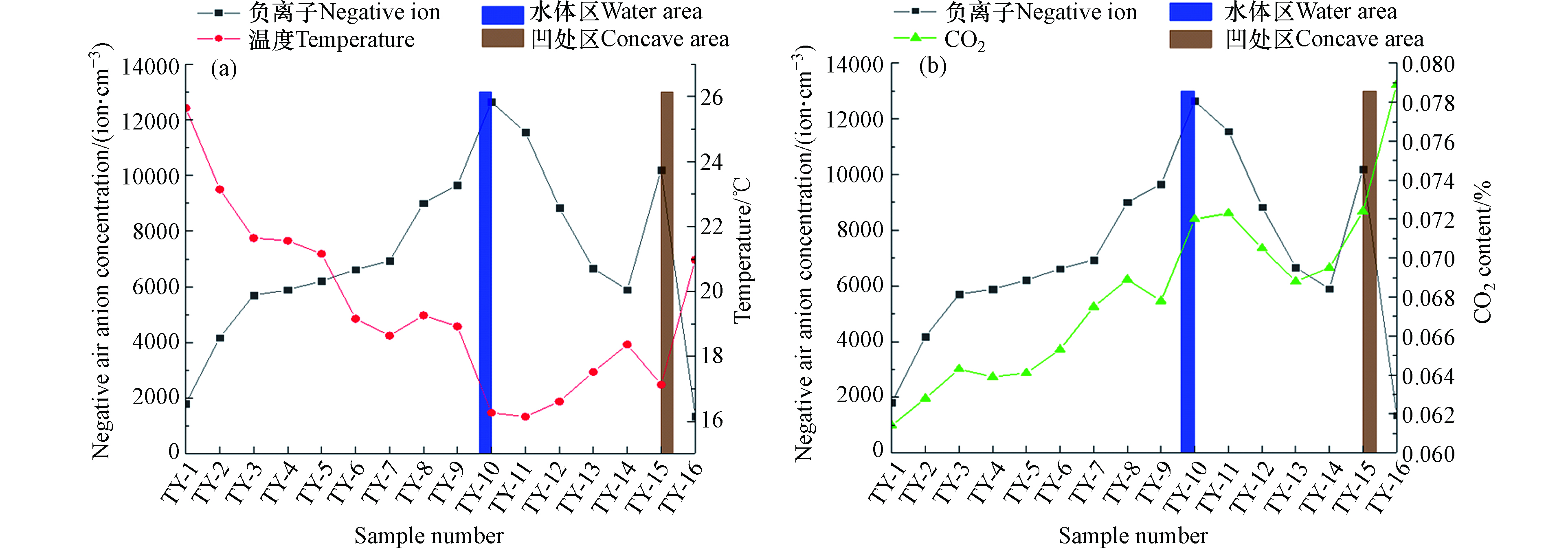

由表2可知,负离子浓度与温度、风速表现出显著负相关,皮尔逊相关系数均为-0.350,说明温度越高、风速越大,负离子浓度越低,与CO2呈显著正相关,相关系数为0.203,均通过了0.01的置信度水平检验,相关性显著。负离子浓度与湿度相关系数为0.026,无明显相关性。

图6(a)可以看出,随着温度的降低,负离子浓度升高,在TY-10以后温度又缓慢增加,负离子浓度随之降低,但是在低洼处且有滴水的TY-15点位受Lenard效应和低海拔的影响,出现次高值。

图6(b)则显示,随着洞穴深度越来越深,负离子浓度和CO2含量变化具有相同趋势,仅在TY-15、TY-16点位二者变化趋势相反,反映出负离子和CO2均易受通风效应、洞道结构等影响。

2.1. 空气负离子浓度时空变化特征分析

2.1.1. 空气负离子浓度总体时空变化特征

2.1.2. 各洞段负离子浓度时空变化特征

2.2. 影响因素分析

2.2.1. 洞内负离子与环境因子的关系

2.2.2. 洞内负离子与气象因子的关系

-

(1)天缘洞中负离子浓度全天空间分布呈现出洞内明显高于洞外,负离子在地下水及低洼滴水区高度富集,呈现出以地下河为中心向入洞口和出动口递减的趋势。白天洞内空气负离子含量却小于夜晚,尤其是TY-11—TY-15洞段,夜间负离子含量远高于白天,增加量高达4342—6908 ion∙cm−3,这一发现对于岩溶洞穴负离子资源的开发与利用意义重大。

(2)全洞负离子平均浓度变化基本呈现出单峰型,最高值出现在22:00,为9315 ion∙cm−3,凌晨4:00以后保持平稳。各洞段具有不同的分布特征:Ⅰ洞段各监测点负离子浓度分布规律基本相似,在9:00—17:00负离子浓度逐渐降低,17:00以后逐渐增加,同样在22:00达到最大值,之后逐渐降低,在凌晨2:00—4:00时各点负离子浓度逐渐保持平稳。Ⅱ洞段尽管受实验人员日间活动影响,但该段负离子昼夜波动不大。Ⅲ洞段为天缘洞海拔最低洞段,TY-10靠近地下湖,温度低、湿度大,负离子浓度最高,且各时段波动不大。TY-11和TY-12由于受游客活动的影响,在9:00—17:00负离子浓度逐渐降低,17:00以后随游客逐渐减少,负离子浓度逐渐增加,在0:00之后保持平稳变化。Ⅳ洞段为狭窄通道,TY-16处负离子浓度基本保持平稳,昼夜变化不明显,TY-13—TY-15在9:00—20:00变化不大,但20:00以后迅速上升,到0:00以后又基本保持平稳变化。

(3)影响负离子浓度时空分布的因素复杂,其中环境因子中的通风效应使靠近洞口的洞段负离子浓度降低,动态水使空气中负离子浓度增大,海拔较低在一定程度上有利于负离子的富集,天气状况、人类活动及洞道结构对负离子浓度亦有影响。空气负离子浓度与气象因子中的温度和风速明显负相关,与CO2浓度则呈显著正相关,而与湿度无明显相关性。

(4)总体而言,洞穴中负离子浓度时空变化受环境因子、气象因子等综合影响,对其时空分布特征与影响机制的探究不能仅考虑单一的因素,应基于负离子形成的机理和长期的空气负离子监测资料进行综合分析。

下载:

下载: