-

危险废物经营许可制度是我国危险废物管理的核心制度。2004年出台的《危险废物经营许可证管理办法》对规范危险废物收集经营活动、防范环境污染风险发挥了重要作用。但随着我国社会经济的发展,现行经营许可证制度中的部分内容已不适应生态环境保护的新形势新需求。特别是危险废物收集经营许可证还仅限于收集机动车维修产生的废矿物油和居民日常生活中的废镉镍电池,可收集的危险废物种类范围过窄。为此,国家和各省(自治区、直辖市)正在积极试点,探索多层次的危险废物收集模式。

何艺等[1]总结了山东省2016年试点废铅蓄电池生产者责任延伸制收集的成功经验与问题,建议建立项目落地、跨省转移、财税等差异化的政策。杨水文等[2]总结了重庆市社会源危险废物环境管理方面的经验,并从主体责任、收集政策、财税机制、宣传教育、监督执法等方面,提出了社会源危险废物环境管理对策和建议。陈小亮[3]从中小废物产生者角度、逆向物流构建、社会源危险废物管理3个方面分析了危险废物收集平台存在的必要性,并进行了盈亏平衡点估算;估算结果表明,将收集对象限制在10 t以下的产业园区收集平台盈利困难,可持续性不足。边华丹[4]、代允等[5]、赵志鹏[6]、王志昕[7]、赵旭燕等[8]分析了汽修行业危险废物管理普遍存在企业主体责任不落实、许可证种类上不足带来处置难或成本高、监管难度大等共性问题,建议汽修行业危险废物采用第三方收集模式。

鉴于目前的研究主要基于地区化的危险废物收集实践微观层面,而对宏观层面的系统性的收集经营活动梳理总结较少,本文聚焦分析我国危险废物收集经营活动现状,比较和总结典型危险废物收集创新模式优势与不足,以期为我国危险废物收集经营许可证制度的修改完善提供参考。

全文HTML

-

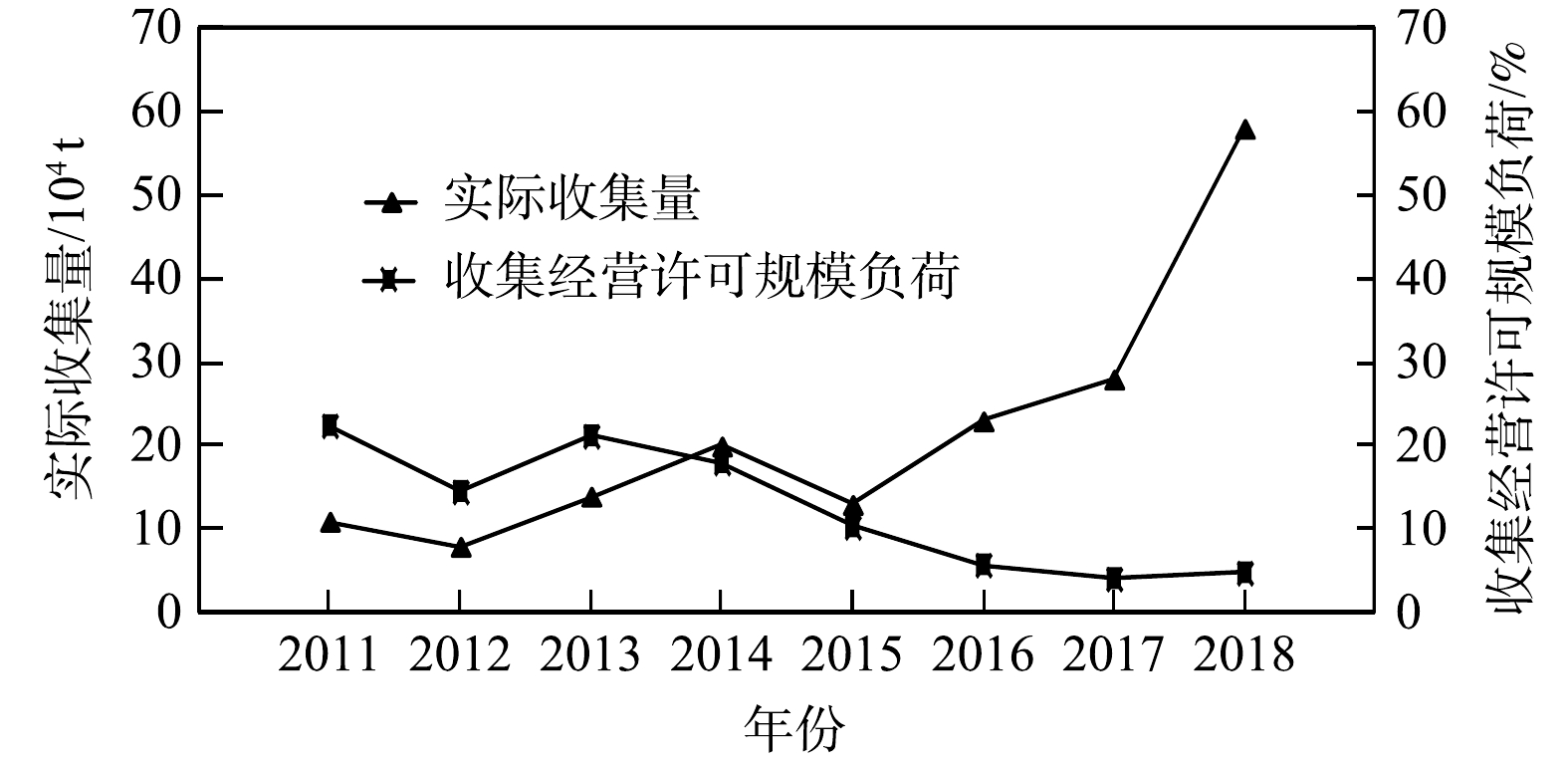

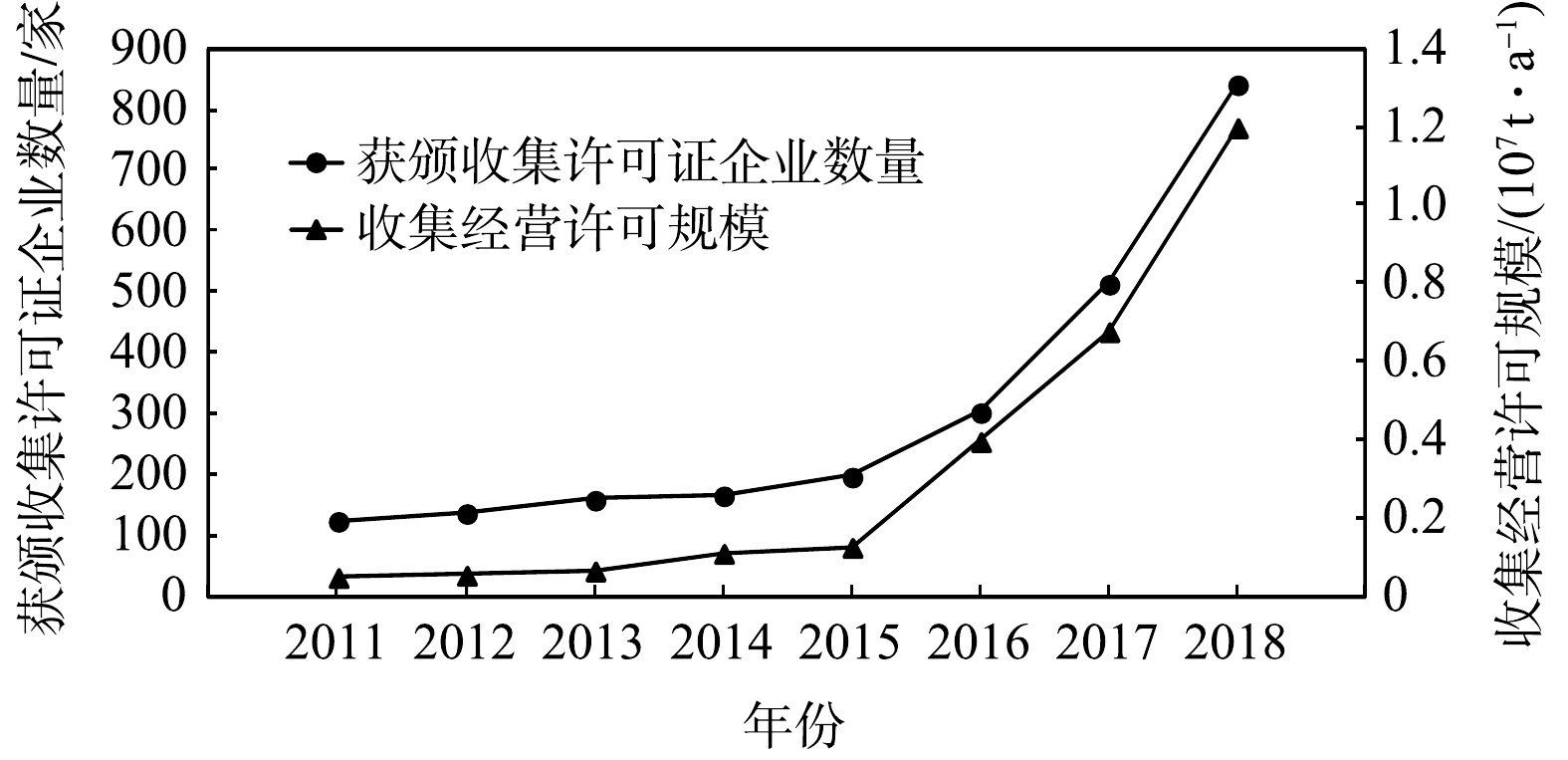

1)收集经营许可规模的变化。通过对全国固体废物管理信息系统中的数据进行统计分析,2011—2018年,我国危险废物收集经营许可证数量快速增长,年均增长率31.5%。相应的危险废物收集经营许可规模也呈现相同趋势,年均增长率57.9%。尤其是在2016年后,全国收集经营许可证数量及许可规模均呈现爆发式增长。2018年,许可证数量达到了842家、许可规模为1.2×107 t·a−1,较2016年分别增长了1.8倍、2.0倍(见图1)。分析其原因,主要在于:随着危险废物管理向纵深和广度不断推进,收集需求增长迅速,实际收集范围早已超出国家规定种类,也通过收集试点规范化了部分无证收集经营单位,同时经营许可证审批权限下放加速了增长趋势。

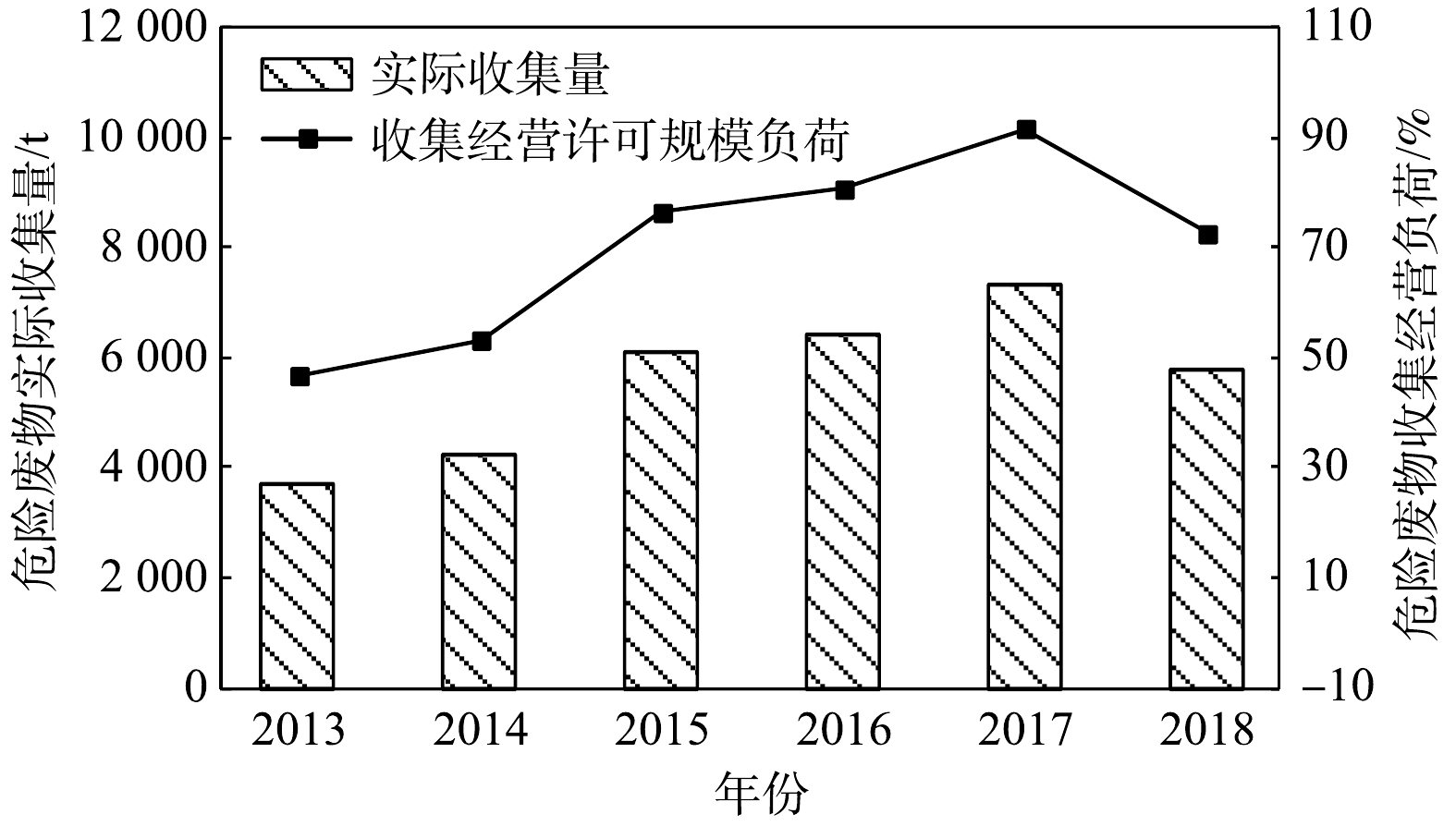

2)实际收集量的变化。2011—2018年,我国危险废物实际收集量总体呈现振荡上升,年均增长率26.8%。2018年实际收集量达到5.8×105 t·a−1,同比2017年上升107.1%。但收集经营规模负荷(实际收集量/收集经营许可规模)总体呈现较快下降趋势,从2011年的22.4%降至2018年的4.8%(见图2)。由此可见,收集经营许可规模的增速远高于实际收集量的增速,这在一定程度上表明市场化机制下危险废物实际收集量不及预期。其原因主要在于:现行收集经营许可证可收集范围过窄,各地区收集试点主要侧重于小微工业源和社会源危险废物,可收集的废物量有限。另外,还有可能是因收集设施相对建设周期快,从而在一定程度上收集许可能力评估不到位,这既有缺乏相关收集能力评估技术规范或指南的影响,也有许可证审批权下放带来的短期影响。

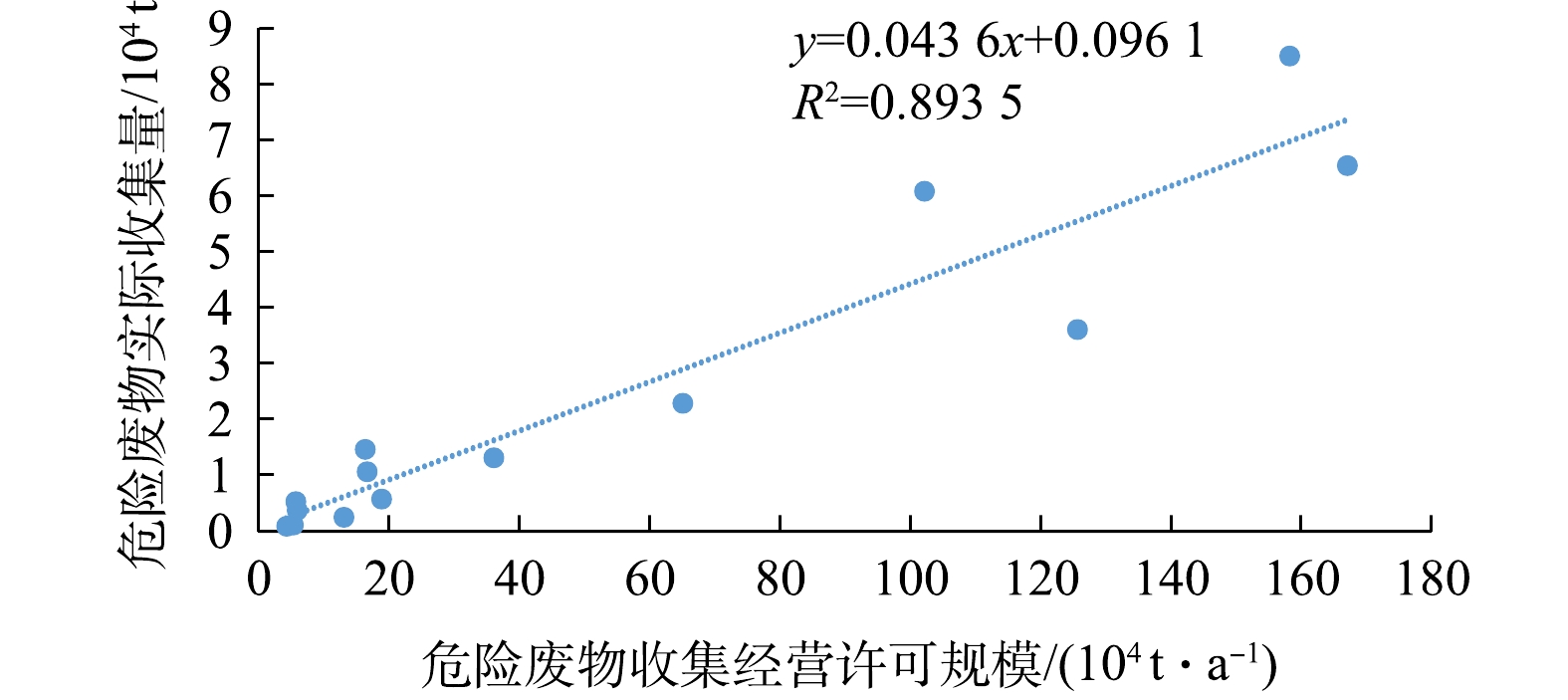

3)区域分布强度的影响。以2018年全国固体废物管理信息系统中27个已开展收集试点的省级(或自治区、直辖市)行政区为例,收集经营许可证企业数量分布密度(省域内收集经营许可证企业数量/省域面积)以每万平方千米有2家企业为界。当高于此值时,实际收集量与收集经营许可证企业数量分布密度间存在一定的线性关系,而当低于此值时波动性较大,线性关系不明显(见图3)。可能的原因有:一是数量分布密度基于省级(含直辖市)行政区域面积,而非基于实际服务的区域面积测算;二是现阶段由于收集经营许可证仍以试点为主,并未形成相对充分的收集服务市场。此外,实际收集量也并未由于收集经营许可证企业数量密度降低而明显增加,即竞争性降低而明显提升收集量。可见,收集活动有一定的服务半径,增加收集企业供给才能进一步提升收集量。进一步基于省级(或自治区、直辖市)行政区的危险废物收集经营负荷采用箱型图四分位法分析箱体数据,箱体内的14个省级(或自治区、直辖市)行政区的实际收集量与收集许可规模呈现线性关系,R2为0.89(见图4),线性相关性检验的P值为3.4×10−7(<0.05)。其原因可能在于:企业在投入配套相关设施以具备相应收集规模时,已考虑到了市场可收集规模的情况。同时,两者的线性关系也表明我国危险废物收集市场远未充分发展,预计当市场相对发展饱和后,这一关系将明显减弱。

-

根据收集种类和收集对象限制条件,可将目前危险废物收集试点模式归类为小微平台收集模式、开放式收集模式、生产者责任延伸制(具体要求见表1)。小微平台收集模式是通过制度约束只服务小微危险废物产生者,通常将收集服务对象限定为年产生量低于某个限值的中小产生者,既包括工业源,也可以包括社会源。开放式收集模式主要指不设置可收集种类和对象的前置性条件,而是参照综合经营许可证取决于自身具备的收集能力。生产者责任延伸制是指将生产者对其产品承担的资源环境责任延伸到全生命周期的制度,电器电子产品、废铅蓄电池是正在开展的主要试点领域。

-

该模式以重庆市为案例。根据重庆市历年固体废物污染环境防治信息中的数据[13],2013—2018年,重庆市危险废物收集经营单位数量、许可规模、收集量均快速上升,尤其在2016年启动试点后呈现爆发式增长。2018年,收集许可规模、收集量较2016年分别提升了4.3倍、18.7倍,收集许可规模负荷提升到30.4%(见表2)。其原因主要在于:收集试点企业收集种类范围、收集对象相较于试点前明显扩大,2018年试点企业收集量占比达到了全市收集量的78.4%。但进一步分析后发现,收集试点企业收集量差异性大,2018年9家试点企业收集量最小值为38 t,中位值为556 t,最大值为1.4×104 t。其原因主要是市场容量差异性的影响,市场容量由收集区域、收集种类、可收集对象限值共同决定。总体上看,小微平台收集模式运行顺畅,可通过制度设计定向解决收集难、处置难的社会源或小微产生单位危险废物问题,但在市场机制下也必须确保小微平台有合适的市场容量,否则难以可持续运行。

-

该模式以上海市为案例。上海市某企业持有危险废物综合经营许可证,同时也持有综合经营许可证类别以外的收集经营许可。2013—2018年,上海市某开放式收集模式企业收集量逐年快速上升,2017年达到峰值7 334 t,相应收集经营许可规模负荷达到91.7%,同时,年平均收集经营许可规模负荷高达70.2%(见图5)。进一步分析表明,2018年该企业共收集服务约200家企业,其中收集量10 t以下的企业数量占比74.4%,但累计收集量占比仅7.4%。收集量50 t以下的企业数量占比90.1%,但累计收集量仅占比20.2%。由此可见,市场机制下开放式收集模式实际收集量规模效应明显,但收集企业与末端处置企业的竞争关系、产废者产生量区间本身的“二八”分布特点共同决定了收集平台主要发挥了托底服务小微产生者的功能。另外,由于收集规模效应、收集种类的相对齐全性,开放式收集模式也可以竞争服务50 t以上的大中产生者,可促进处理处置市场更加充分竞争。但值得注意的是,竞争的前提是相对充分的末端处理处置能力,收集活动本身是处理处置的一个环节,收集企业与处理处置企业是竞争性关系,但与末端处理处置市场始终是合作关系。

-

废铅蓄电池产生量大、来源广泛且分散,再生利用具有很高的资源和环境价值,但受到市场利益驱动,长期以来个体户非法回收是再生利用的主要途径,如废铅蓄电池的非法回收渠道占比高达80%以上[14-17]。造成该情况的主要原因在于:废铅蓄电池再生利用价值高,不计污染的非法低水平利用相对容易;废铅蓄电池体积小、便于运输,来源广泛且分散,监管难度大。因此,规范废铅蓄电池回收利用的关键在于控制再生铅或铅蓄电池的市场准入,使非法渠道途径不能实现市场价值,其次是如何构建优化回收渠道以降低总的社会成本。

生产者责任延伸制是控制市场准入源头的方法之一,目前正在全国范围内开展集中收集模式试点。山东省是较早先行先试的省份之一。2016年7月,山东省以规范性文件形式启动了废铅蓄电池回收利用的生产者责任延伸制。全省范围内已形成125家收集站和801家暂存点组成的收集转运体系,实现了地域和行业的全覆盖。全省规范收集利用废铅蓄电池量从试点前的6 502 t,到2017年、2018年分别增长至16.4×104 t、26.72×104 t,2019年1-7月为22.7×104 t[1, 18]。以上数据表明,废铅蓄电池生产者责任延伸制在山东省的试点成效显著。然而,另一方面,废铅蓄电池非法回收渠道最终通过进入再生铅企业实现利益链的循环,现行试点制度只通过要求铅蓄电池生产企业落实生产者延伸制以提升回收率尚有局限性,回收率在提升到一定程度后很可能不断推高收集环节的收集成本。因此,必须将再生铅企业也视为重要一环,纳入生产者责任延伸制一并考虑。

2.1. 主要创新模式

2.2. 小微平台收集模式

2.3. 开放式收集模式

2.4. 生产者责任延伸制

-

1)推动《危险废物经营许可证管理办法》的修订,扩大危险废物收集种类或区域范围,赋予省级生态环境主管部门依据地方实际收集需求规定危险废物种类或区域的事权。修订危险废物贮存污染控制标准,根据收集的危险废物种类、危险特性、贮存量、服务对象等因素,建立分级分类的贮存标准,完善危险废物收集环境风险防范标准体系。

2)推进收集分级分类精细化管理,在市场机制下,制度设计上需确保有足够的市场容量,统筹考虑收集区域、收集种类、收集对象等主要因素,布局上要考虑收集服务的充分市场供给,具体实施上要重点评估是否具备相应废物的收集能力,针对低风险的社会源危险废物可以源头豁免收集,针对收集难、处置难的小微工业源危险废物可以推进仓储式的集中收集,针对高附加值的危险废物,特别是社会源危险废物,可以实施生产者责任延伸制的闭环管理。

下载:

下载: