-

我国市政污水排放标准日趋严格,全国多省市提升了区域内的污水排放标准[1-4]。河南省在 2021 年发布了《河南省黄河流域水污染物排放标准》 (DB 41/2087-2021) 。该标准在现行国标GB18918的基础上调严了COD、BOD5、[NH+4-N]、TN和TP标准,更有部分环境敏感地区的排放标准提升至《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中准III、准IV类地表水标准。相对于原国标污染物排放一级A标准,地表水准III、准IV类水标准对COD、[NH+4-N]、TN和TP都提出了更高要求,常规混凝沉淀、纤维转盘滤池等深度处理工艺难以实现这些污染物的深度去除[5-7]。

微颗粒生物膜是一种以微生物亲和性良好的无机颗粒为载体,通过微生物荚膜和表面粘液附着大量微生物形成的生物膜。其通常由基础无机微颗粒载体、功能性超细无机颗粒及多种附着性微生物复合而成。其多层多孔复合结构使微生物更易在载体表面富集成膜,成熟的微颗粒生物膜可通过物化和生化协同作用分层多级降解污水中的有机污染物。微米级的复合微颗粒可随活性污泥全过程流化、回流,无需在生化池内设置专用的拦截防护设施。微颗粒生物膜水处理技术是通过向生化池中投加高浓度复合微颗粒载体,构建生化池中微生物悬浮生长 (即传统活性污泥) 和附着生长 (即微颗粒生物膜) 的“双泥”环境,以增加生化池中微生物种群多样性及主要作用菌菌种丰度,提高污水处理的效率。后续通过污泥浓缩分离和载体回收单元进行微颗粒载体回收,实现生化池单池双泥龄运行的强化生物脱氮处理技术。

河南某污水处理厂位于环境敏感区,当地市政污水排放标准提高至准IV类地表水标准。采用微颗粒生物膜技术可实现污水处理厂原位提标改造,在提高污水处理能力的同时,无征地需求、投资费用低、建设周期短,具有广泛的应用前景。本研究梳理采用微颗粒生物膜水处理技术进行快速原位提标改造的工艺流程和改造效果,以期为类似污水处理厂的升级改造提供参考。

-

河南省某污水处理厂建设规模为10×104 m3·d−1,主体工艺采用微孔曝气A2/O工艺,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准。随着城市管网提质增效建设的进行,污水处理厂进水污染物浓度逐年升高。现对污水处理厂改造前16个月的进水水质数据进行整理 (表1) ,其实际进水水质除BOD5、SS均高于设计进水水质。

根据当地环境污染防治攻坚战指挥部要求,该污水厂提标改造后出水水质需执行《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 准Ⅳ类水标准 (TN≤10 mg·L−1) 。对该污水处理厂改造前16个月出水水质进行汇总分析 (表2) ,其现状出水水质无法稳定达到本次提标改造的排放要求。

-

为保证提标改造后该厂出水水质稳定达标,针对该厂现状处理工艺流程难以处理的各特征污染物,可采取的措施有两方面:进行生化池改造,充分曝气 (COD、BOD5、NH+4-N处理) ;提供充足碳源,强化反硝化处理 (TN处理) 。由于原厂已进行多次扩容提标建设,厂区内已无成规模的预留空地供本次提标改造使用。同时,为避免改造施工时造成的污水厂停产减产,此次提标改造的重点着眼于通过技术手段加强现有生化设施的处理能力,以实现特征污染物的有效去除。现有生化处理设施处理能力的强化通常通过设置填料实现,可选用固定填料或悬浮填料,形成高表面积的生物膜系统,提高生物量,以达到提高去除率的目的。

-

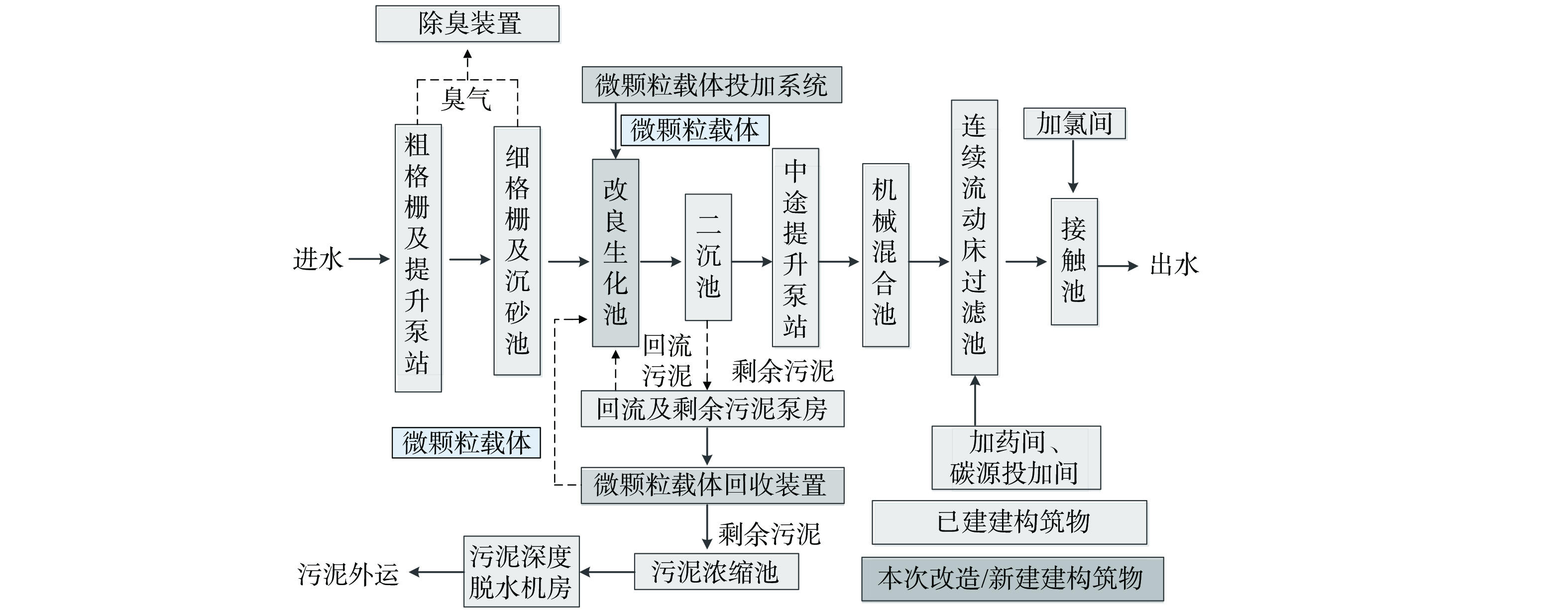

为满足提标改造的需求,项目采用微颗粒生物膜耦合改良型生化池工艺对整体工艺流程进行优化,使出水COD、BOD5、[NH+4-N]和TN能达到地表准IV类水标准。微颗粒生物膜耦合改良型生化池工艺通过向原生化池中投加当量粒径约为20 μm、化学稳定性好、具有较好悬浮和流化特性的复合微颗粒载体,在生化池中构建微生物附着生长和悬浮生长的双泥龄环境,改变常规污水生化处理单元MLSS组分,构建更加丰富的微生物种群,以提高污水处理效率。在加入复合微颗粒载体后,生化池中参加硝化和反硝化作用的微生物,混合液中硝基还原酶、硝酸盐还原酶等丰度相比原生化工艺有较大提升[8-9],污染物降解能力提高,使沉淀池出水COD、BOD5、[NH+4-N]、TN可稳定达到准IV类水标准。另外,在原工艺剩余污泥泵后接入微颗粒载体回收系统,通过物理分离法将微颗粒复合载体与剩余污泥分离后回流进入生化池前端,以减少微颗粒复合载体的流失,降低运行成本。利用微颗粒生物膜水处理技术进行改造的具体内容主要包括以下几个方面 (图1) 。

(1) 调试期向生物池中分批投加复合微颗粒载体使污泥浓度达到设计值 (6 000~7 000 mg·L−1) ,生化池上增设载体投加管道,投加点设置在好氧区起端。原1#、2#生化池总停留时间13.4 h,3#生化池总停留时间15.8 h保持不变,生化池COD容积负荷由原来的0.5 kg· (m3·d) −1提升至原来的1.5~2倍。

(2) 新增微颗粒载体投加装置1座,平面尺寸L×B=15.0 m×6.0 m,用于向生化池中投加复合微颗粒载体,载体采用溶解投加方式,正常运行投加量 3~5 mg·L−1,工作时间4 h·d−1,设计日常投加浓度2.5%~5%,日常药剂储存7 d。主要设备包括全自动上料系统、溶药系统、加药泵等。新增微颗粒载体回收系统1座,平面尺寸L×B=14.0 m×7.5 m,用于回收剩余污泥中成熟复合微颗粒载体,以提高脱氮除磷效果,同时载体重复利用,减少生化池复合微颗粒载体投加量以降低运行成本。主要设备包括污泥进泥泵、载体回收泵、剩余污泥泵、生物载体旋分装置、生物载体调节系统、进泥调节系统、剩余污泥调节系统等。新增单体均利用现有处理构筑物周边空地布置,新增建设面积仅250 m2,占全厂总用地面积0.2%。

(3) 针对提标改造后曝气量不足,原5台风机中3台风机更换为曝气量更大的空气悬浮离心鼓风机,Q=145 m3·min−1,H=7m,另2台风机保留作为备用风机,总气水比6∶1。为解决曝气设备故障率高,维修不便等问题,采用可提升式微孔曝气器,并增加水下推进器,以保证高浓度污泥下的循环推流流态及高氧利用率。

(4) 复合微颗粒载体投加与回收装置的施工不影响生化池正常运行生产,可提升微孔曝气器可采用模块式安装,以保证设备持续运行,实现污水处理厂提标改造不停产不减产,降低了停产减产损失。

-

2022年1月开始生产调试,采用分批次投加载体,逐步提高MLSS的方案。调试期初始投加量为50 mg·L−1。在10 d后,MLSS由原来的3 500 mg·L−1达到目标7 000 mg·L−1,总计投加载体约350 t。后续不再大量投加载体,载体投加量调整为10 mg·L−1,日投加量1 t,仅作为补充流失量。5月停止1号生化池进水,仅2号、3号生化池正常运行,MLSS达到8 000 mg·L−1,MLVSS占比约为0.51,生化工艺能稳定运行,载体日常投加量3~5 mg·L−1,各项出水水质指标均满足提标改造目标要求。

-

收集整理调试过程中5个月进水水量变化的数据 (图2) 。在冬季,进水水量平均值约为9×104 m3·d−1。在调试结束后,5月底停止1号生化池进水,仅2号、3号生化池正常运行,进水水量能达到设计水量10×104 m3·d−1,满足不停产提标改造的目标要求。

-

复合微颗粒载体高比表面积的结构有助于微生物的生长。微生物菌群通过吸附于载体表面或空隙间形成严密的生物膜结构,生物脱氮除磷能力得到加强,出水水质达到地表准IV类水标准,同时高浓度生化混合液更容易沉降。

在调试前,原生化池内丝状菌为优势菌种 (图3 (a)~(b) ) ,污泥膨胀严重、污泥沉降性差。在微颗粒生物膜水处理工艺改造后,复合微颗粒载体逐渐改善微生物种群结构,抑制丝状菌生长。在1 000倍电镜下能清晰分辨混合液中载体,丝状菌明显大量减少;在3 000倍电镜下可发现载体表面已附着生物膜 (图3 (c)~(d) ) ,调试过程中有效生物量逐步提高,污水处理能力逐渐强化。

-

通过向生化池中投加复合粉末载体,将生物池MLSS从5 000 mg·L−1提升至8 000 mg·L−1。在提标改造后,出水水质的COD、TN、[NH+4-N]、TP的变化(图4)可看出,TN、[NH+4-N]能100%达标,COD与TP少量时段超标。这主要是由同时段进水污染物质量浓度超标所致,而改造后出水水质可达到设计要求。该污水处理厂长期使用葡萄糖作为碳源,其更有利于放线菌门富集[10],造成冬季生产出现严重的污泥膨胀现象。丝状菌群的生长破坏了菌胶团的多样性及稳定性[11-12],也会造成大量载体流失。在调试期间停止葡萄糖碳源的投加,C/N比不足,反硝化能力不足,导致出水TN不能达标。在4月重新投加乙酸钠作为碳源后,TN明显下降。5月初进水污染物质量浓度波动导致出水TN小量超标,增加碳源投加量,出水TN能稳定在约7 mg·L−1,从而满足提标改造出水标准要求。

-

1) 稳定运行期复合微颗粒载体投加量3 mg·L−1,折算吨水成本增加0.03 元;2) 更换风机及增加复合微颗粒载体投加和回收装置新增设备折合吨水电耗约0.06 kWh,成本增加0.04 元;3) 投资折旧等成本不计,通过微颗粒生物膜工艺提标改造后,污水处理厂吨水运行成本仅增加约0.07 元。

-

1) 河南省某污水处理厂建设规模为10×104 m3·d−1,采用微孔曝气A2/O工艺,原出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002) 一级A标准。现采用微颗粒生物膜水处理技术对整体工艺流程进行优化,优化后生化池水力停留时间保持不变,MLSS提升至8 000 mg·L−1,COD容积负荷提升至原来的1.5倍以上。通过调试期及运行期数据分析,此污水处理厂改造后运行状况良好,出水COD、TN、[NH+4-N]、TP均可稳定达到准Ⅳ类水排放标准。通过电镜分析生化池内混合液发现,微颗粒生物膜能改善生化系统内微生物结构,迅速形成附着型生物膜,抑制丝状菌增殖,改善污泥沉降性能。

2) 国内污水处理领域已从原来走“量”向走“质”方向转型,新建污水厂数量减少,更多通过已建污水处理厂的提标扩容实现污水处理减污降碳效能的提升。传统的污水处理工艺中生化段MLSS浓度有限COD负荷较低,且已建污水处理厂多数位于老城区内,周边用地紧张,若要进行提标或扩容需增加用地新建水处理构筑物。a) 微颗粒生物膜技术通过向生化池中投加微颗粒载体,提升生化池中污泥浓度和有效菌种丰度,优化生化池内污泥性状,生化段容积负荷可提高至原来的1.5~2倍,故只利用厂内现有少量空地新增小体积设备即可实现原位提标改造,无需新增用地,节省项目投资。b) 新增的复合微颗粒载体投加、回收设备也无需对现有池体进行土建改造,改造项目实施过程中生化池无需停水,不影响污水处理厂正常生产,缩短建设工期。c) 该工艺运行时仅需向生化池补充少量复合微颗粒载体,控制方式也类似于传统工艺,日常运行维护成本低。微颗粒生物膜工艺在已建污水处理厂提标扩容改造项目中均具有极大应用前景。

基于微颗粒生物膜技术的污水处理厂不停产快速提标改造工程案例

A project case of rapid upgrading of wastewater treatment plant without stopping production based on microparticle biofilm technology

-

摘要: 河南某10×104 m3·d−1城镇生活污水处理厂出水由原一级A标提标至地表水准Ⅳ类水标准。项目采用微颗粒生物膜技术快速优化原状生化系统微生物活性,构建了微颗粒附着污泥与悬浮污泥共生的可控双泥龄生化反应器,持续强化生物脱氮除磷能力,实现在不新增征地的情况下进行原位不停产提标改造。改造后生化池停留时间不变,COD负荷提升至原来的1.5倍,混合液质量浓度达到8 000 mg·L−1,MLVSS占比约0.51,出水指标稳定达到准IV类水排放标准,COD小于30 mg·L−1,总氮小于10 mg·L−1,总磷小于0.3 mg·L−1。该技术在提高污水处理能力的同时,无扩建需求,投资费用低,建设周期短,可为相关工艺污水处理厂的技术改造提供参考。Abstract: The effluent of a 10×104 m3·d-1 urban domestic sewage treatment plant in Henan was upgraded from the first level A standard to the Class IV standard in Surface Water Environmental Quality Standard. Microparticle biofilm technology was adopted to quickly optimize the microbial activity of the original biochemical system. A controllable double sludge age biochemical reactor with micro-particle attached sludge and suspended sludge symbiosis was constructed, which continuously strengthened the biological nitrogen and phosphorus removal capacity, thus in-situ on-line upgrading without land acquisition was achieved. After the transformation, the residence time of the biochemical tank was unchanged, the COD load was increased to 1.5 times of the original, the concentration of the mixed solution in the biochemical tank reached 8 000 mg·L-1 , and the proportion of MLVSS was about 0.51.The quality of the effluent stably reached the Class IV standard with COD less than 30 mg·L-1 , total nitrogen less than 10 mg·L-1 , and total phosphorus less than 0.3 mg·L-1 . The technology not only significantly improved the sewage treatment capacity, but also had broad application prospects with the advantage of no land expansion demand, low investment cost, short construction period, which can provide a reference for the technical transformation of related process sewage treatment plants.

-

-

表 1 污水厂进水水质

Table 1. Influent quality of the sewage treatment plant

mg·L−1 水质类型 COD BOD5 SS [NH+4-N] TN TP 设计进水水质 350 160 220 35 45 4 实际进水水质均值 393.9 123.7 186.6 35.6 52.3 6.38 表 2 污水厂实际出水水质与提标后出水水质限值

Table 2. The actual effluent quality of the sewage treatment plant and the limit of effluent quality after standard improvement

mg·L−1 水质类型 COD BOD5 SS [NH+4-N] TN TP 实际出水水质 46.7 9 15 2.61 18.9 0.41 提标后

出水水质限值≤30 ≤6 ≤10 ≤1.5 ≤10 ≤0.3 -

[1] 常尧枫,谢嘉玮,谢军祥等. 城镇污水处理厂提标改造技术研究进展[J]. 中国给水排水, 2022, 38(6): 20-28. doi: 10.19853/j.zgjsps.1000-4602.2022.06.005 [2] 王勇,欧阳兵,徐军礼等. 延安市污水处理厂提标改造工程设计方案与实施效果[J]. 环境工程学报, 2021, 15(10): 3410-3417. doi: 10.12030/j.cjee.202011063 [3] 李激,王燕,罗国兵等. 城镇污水处理厂一级A标准运行评估与再提标重难点分析[J]. 环境工程, 2020, 38(7): 1-12. doi: 10.13205/j.hjgc.202007001 [4] 冯子平. 城镇污水处理厂提标改造技术路径分析与探讨[J]. 节能与环保, 2021(4): 74-75. doi: 10.3969/j.issn.1009-539X.2021.04.027 [5] 沙超. 污水处理厂优于一级A提标改造工程设计案例——以深圳某污水处理厂为例[J]. 净水技术, 2021, 40(4): 127-132. doi: 10.15890/j.cnki.jsjs.2021.04.023 [6] 张鹤清,朱帅,吴振军等. 城镇污水处理厂“准Ⅳ类”标准提标改造技术简析[J]. 环境工程, 2019, 37(6): 26-30. doi: 10.13205/j.hjgc.201906006 [7] 马艳,周新宇,张鑫等. 混凝沉淀对污水处理厂二级出水的处理效果[J]. 净水技术, 2015, 34(S1): 88-91. doi: 10.15890/j.cnki.jsjs.2015.s1.023 [8] 徐云侠,张耀斌,全燮等. MBBR与A/O法对污水中有机物及氮处理效果的研究[J]. 环境工程学报, 2007, 1(7): 19-23. doi: 10.3969/j.issn.1673-9108.2007.07.004 [9] 丁杰,龚钰涵,刘先树. MBBR处理城市生活废水的污染物降解动力学[J]. 环境工程学报, 2016, 10(10): 5359-5365. doi: 10.12030/j.cjee.201602039 [10] 杨雄,霍明昕,王淑莹,等. 碳源类型对污泥沉降性能及丝状菌生长的影响[J]. 化工学报, 2011, 62(12): 3471-3477. doi: 10.3969/j.issn.0438-1157.2011.12.025 [11] 龚立,王启镔,刘志远,等. 某大型造纸废水处理厂的污泥膨胀控制及微生物群落结构分析[J]. 环境工程学报, 2023, 17(6): 1761-1768. doi: 10.12030/j.cjee.202302142 [12] 艾胜书,王子恒,杜林竹等. 污泥膨胀特性及控制研究现状[J]. 环境保护科学, 2022, 48(3): 57-64. doi: 10.16803/j.cnki.issn.1004-6216.2022.03.009 -

下载:

下载: