-

富营养化是在自然环境因素和人为活动双重影响下,大量营养盐的输入使得自然水体逐步从生产力水平低的贫营养状态向生产力水平高的富营养状态转化的一种现象。随着水体富营养化的加剧,水生植被特别是沉水植被的衰退和消失是世界范围内的一个普遍现象[1-2]。水体中营养盐的增加不仅显著影响着水生植物的生长,而且对浮游植物及其他微型生物生长也有着重要的影响。氮和磷是水体主要污染指标,也是影响水中各种资源的主要指标。浮游生物作为水域生态系统的重要组成部分,世代交替对环境的变化较为敏感[3-4],同时浮游生物还是水体的初级生产者[5],与水体中营养物质(尤其氮、磷)的依存关系显著。本文利用天然芦苇湿地系统调控河流水体,通过湿地系统土壤吸附沉淀、水生植物吸收与生物多级利用等途径去除氮、磷,消减黄河口海域潮下带水域的氮、磷输入通量,防止黄河口附近海域的富营养化。通过对芦苇池塘净水过程中氮、磷和浮游生物关系分析,旨在研究建立一个浮游生物与氮、磷变化之间关系的趋势,初步了解氮、磷变化对浮游生物分布的影响。

全文HTML

-

在黄河三角洲附近神仙沟流域选择一处封闭的芦苇池塘,于7月灌注神仙沟河道水,同时放养鲢鱼。注入水体主要由生活污水及部分含油废水、农业面源污水和降水组成。芦苇密度为364 株/m2,生物量为41.33 g/株。并于试验0、13、27、43和54 d采集水样进行分析。

-

浮游生物及水质样品的采集及分析均按《水和废水监测分析方法》[6]进行。

-

根据生物多样性指数[7-8]、均匀度指数[9]和物种丰富度指数[10]等对试验区浮游生物群落特征进行分析。生物多样性指数采用Shannon-Wiener指数(H),Pielou均匀度指数(J)及Margalef物种丰度指数(D)进行分析,计算公式如下:

式中,H′为多样性指数;S为藻类物种数目;J为Pielou的均匀度指数,D为物种丰度指数;N为样品中藻类总个数,个/L;Pi为样品中i种的个数,个/L。

-

采用SPSS 16.0对所得数据进行统计分析。

1.1. 试验区设置

1.2. 采样方法

1.3. 生物监测方法

1.4. 统计分析

-

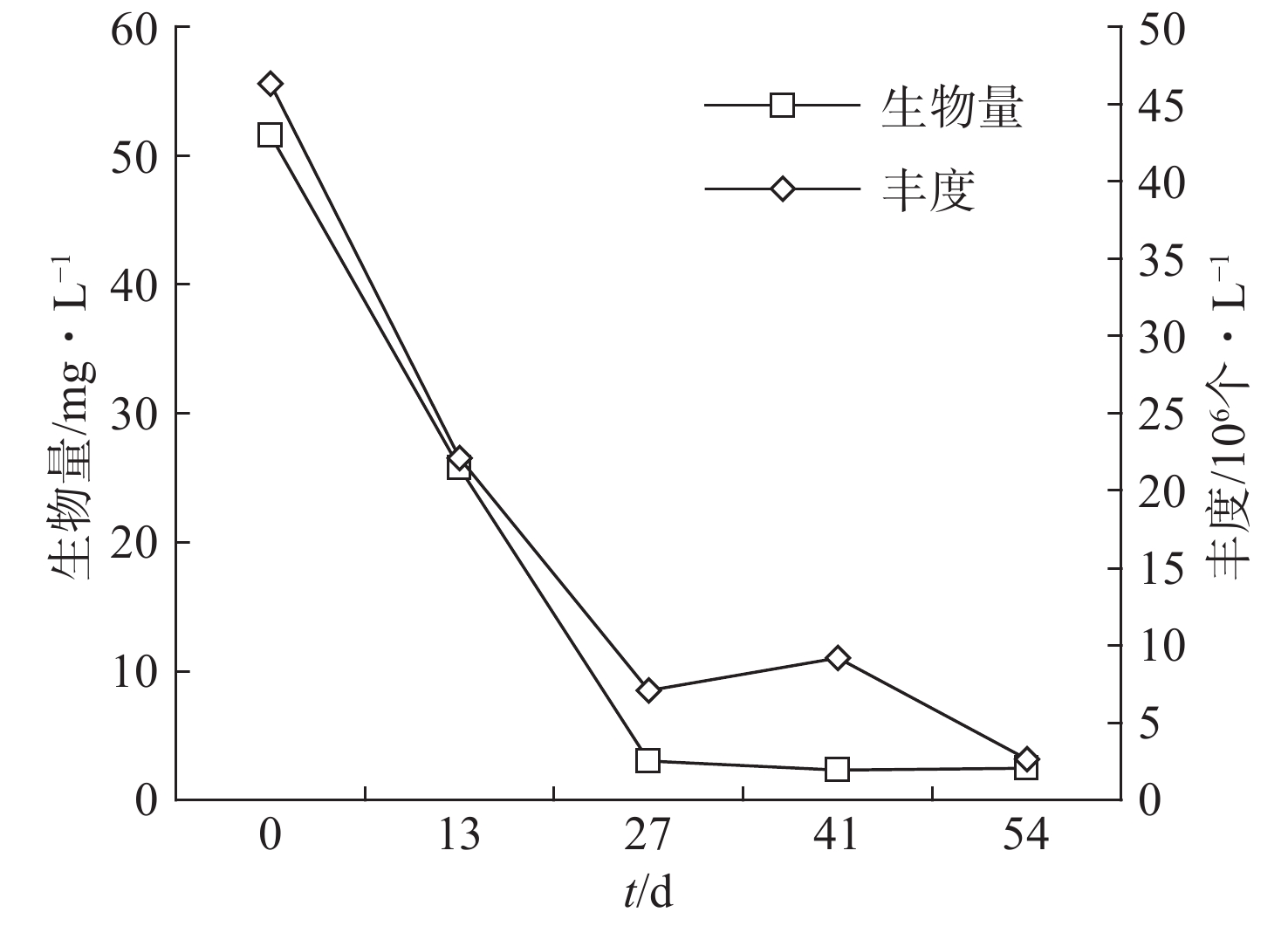

浮游植物的种群组成既受水体环境的影响,又能在一定程度上反映水域的环境状况。试验区内共采集到浮游植物8门41种(属),其中蓝藻、绿藻最多,各10种,两者共占49%。硅藻、裸藻次之,各6种;金藻4种,隐藻、甲藻各2种,黄藻门1种。在试验过程中,浮游植物生物量随时间的延长显著减少,由试验初期51.55 mg/L,降低为试验结束时的2.49 mg/L,减少了91.19%。试验过程中浮游植物丰度的变化亦较为显著,由试验初期的46.30×106个/L降到试验末期的2.650×106个/L,降低了85.96%。种群在一个区域的分布代表该种群在此环境中的空间分布结构,在试验过程中浮游植物生物量及丰度均呈明显的下降趋势,唯一不同的是在试验的43 d,浮游植物的丰度小幅回升,而生物量却是整个采样周期最低值,低于第8周的采样结果,这与细胞密度较小的色球藻、月牙藻等占有比例增加有一定关系,这也是种群的生物学特征对环境条件适应的结果[11]。具体变化情况图见1。

-

试验中共采集到浮游动物4类28种,其中轮虫最多,为13种;原生动物次之,10种;再次为桡足类的4种和枝角类的1种。任何一种生物种群,都有不同程度的数量和生物量的变动,浮游动物也不例外。试验期间浮游动物生物量发生明显的起伏波动,在试验13 d时,浮游动物的生物量最高达4.34 mg/L为初始生物量的2.5倍,然后生物量又显著下降到27 d的1.09 mg/L,其后的变化较为温和,虽有起伏但变化不大。生物种群数量的变化受环境条件变化的影响,浮游动物种群数量的变化首先取决于浮游藻类和细菌的数量[12]。试验初期浮游植物的生物量较高,为浮游动物的生长提供了有效的饵料基础,因此浮游动物的数量急速增长,后期随着浮游植物生物量的下降,浮游动物的生物量也显著回落。

-

一个种群可以有很多物种,但也只有一个或少数几个种在数量或生物量上起主要作用,优势种对群落中其他物种的发生具有强大的控制作用,并决定着群落的性质。试验过程中,蓝藻门的色球藻在整个实验周期内均作为优势种群存在,但其优势指数由试验初期的0.71下降至试验54 d的0.24,优势度减小;蓝藻门的颤藻、席藻和绿藻门的小球藻等在某些特定采样时刻具有暂时的优势。此次试验中随时间推移,试验区内优势种群的种类逐渐增多,优势指数趋于均匀,浮游植物的优势种群由试验初期的2种增加到末期的6种,群落的性质发生了变化,浮游植物优势种群数量增多,物种多样性相对丰富,蓝藻门、绿藻门优势种均有一定分布,硅藻门也有所出现。各采样时间点,浮游植物的优势种群及优势指数的变化见表1。

-

浮游动物的种类组成在一定程度上能够反映水体的营养状态[13-14],在富营养型水体中桡足类的数量相对丰富;而枝角类则对有毒物质的变化相对敏感,可作为毒性试验的小型指示生物。在试验期间,浮游动物主要以轮虫、桡足类为主,枝角类的出现在试验末期。具体浮游动物占比情况见表2。

试验过程中,浮游动物随着时间的推移种类组成不断发生变化,其中,原生动物的变化最为显著,由试验初期丰度组成占绝对优势,到试验中期的减少,直至试验27 d未检出;而在试验的43 d,恢复其优势地位直至试验结束。在该变化过程中,伴随着轮虫丰度升高与降低,两者之间呈显著的逆增长趋势。表2显示,随着试验的进行,浮游动物的种类组成发生了改变,物种组成不断丰富。

从生物量的角度分析,桡足类所占比例逐渐减少,轮虫所占比例逐渐增大,而枝角类则伴随时间推移逐渐出现。随着实验时间的延长,浮游动物的群落结构趋于丰富合理,物种数量增加。

-

物种多样性是群落组织独特的生物学特征,它决定着群落的功能特点[8],物种均匀度也是群落结构特征的一个重要指标,同时也是群落是否成熟和稳定的特征之一[15]。物种多样性指数是将生态系统或群落组成结构方面的特征与生产力、稳定性和环境类型等联系起来,并利用这一特性的变化来判断外界干扰(如污染)对生物的影响[10]。

试验中Shannon-Weaner多样性的变化不大,H值均在2以下,根据Shannon-Weaner多样性分析整个试验期间各点均为中度污染状态,且H值与采样时间之间未形成线性关系。试验区内均匀度的变化较有规律,随着试验时间的延长,均匀度由试验初期的0.46增加到试验结束时的0.62,根据均匀度判断试验区的水质由试验初期的中度污染状态到末期的轻度污染状态,试验过程中水质逐渐好转。本次试验中浮游植物的Shannon-Weaner多样性指数变化幅度较大且没有显著规律可循,与均匀度、藻类密度间的相关性都不大。这种多样性指数与环境变化或营养类型之间关系的不稳定现象,说明多样性指数和水质的关系是复杂的,营养水平并不是影响物种多样性的唯一因素,可能与其他生物因子和非生物因子的不同有一定关系。试验区浮游植物多样性及均匀度分析见表3。

-

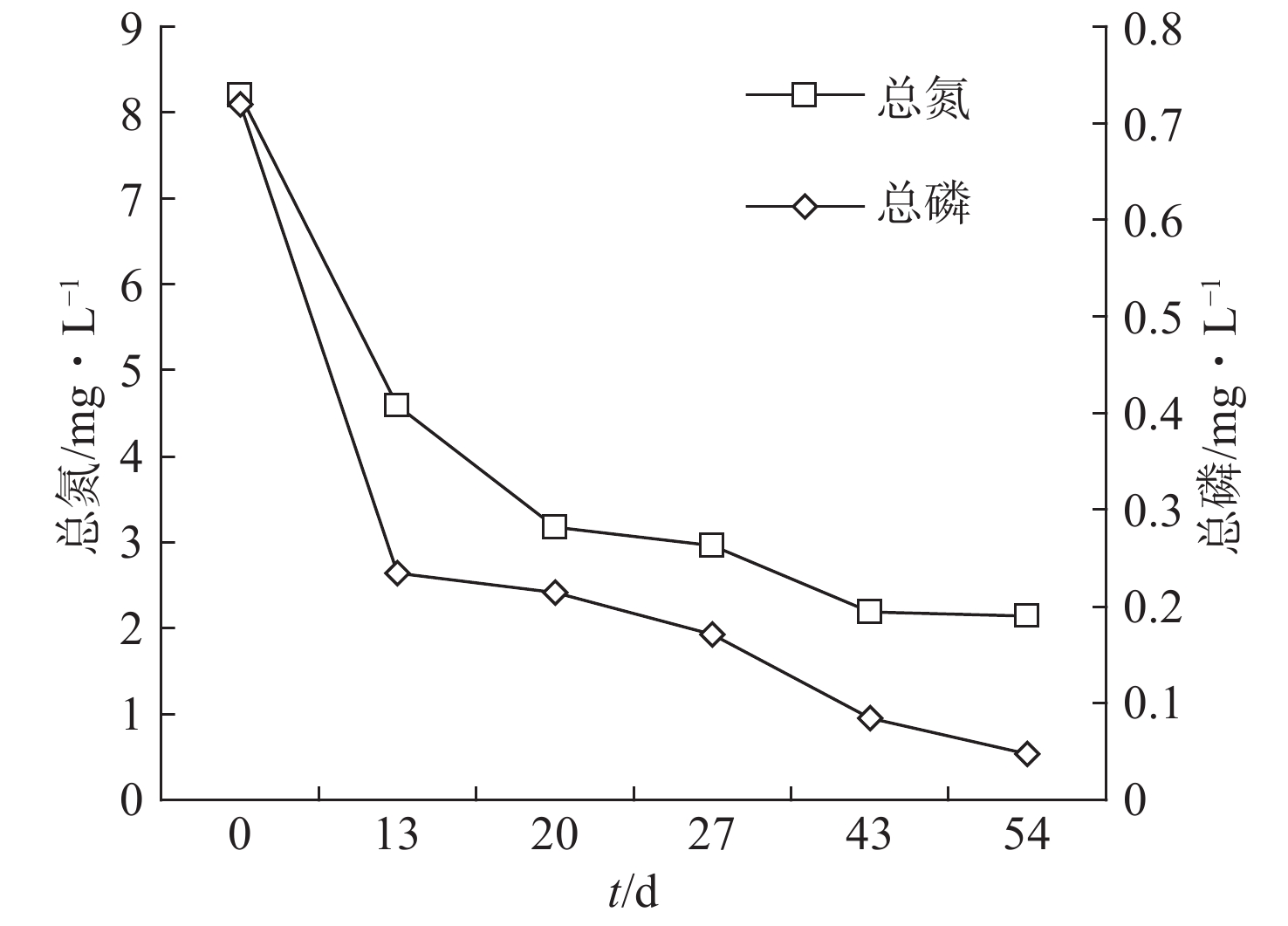

氮是水生生物生长与繁衍的重要生源物质,水体的生物生产力通常以氮化合物的形式存在,通过数量改变的方式进行转移;磷亦是决定浮游生物生长的主要元素,在水体中常起到限制因子的作用[10]。此外,作为水产养殖自身污染的重要指标,氮、磷对养殖池塘水体的环境质量具有重要影响。试验过程中池塘水体中氮、磷浓度的变化情况见图2。

图2可见,试验过程中水体总氮、总磷浓度随时间的延长而逐渐降低,总氮由最初的8.20 mg/L降为2.15 mg/L,减少了73.84%;总磷则由最初的0.72 mg/L降为0.048 mg/L,减少了94.65%。养殖水环境中氮的输出贡献较大的有养殖体收获、排水损失、底泥沉积、去氮作用和氨挥发[16]。本次试验中没有对外排水,氮的减少主要转移到养殖鱼类和芦苇中,其次为底泥沉积及去氮作用和氨挥发。

-

水体中浮游藻类能同化利用分子氮,磷和浮游生物的交换速度也较快。因此,水体中的氮、磷的数量直接影响着浮游生物数量,同时浮游生物的数量及组成也在一定程度上影响着氮、磷的变化。

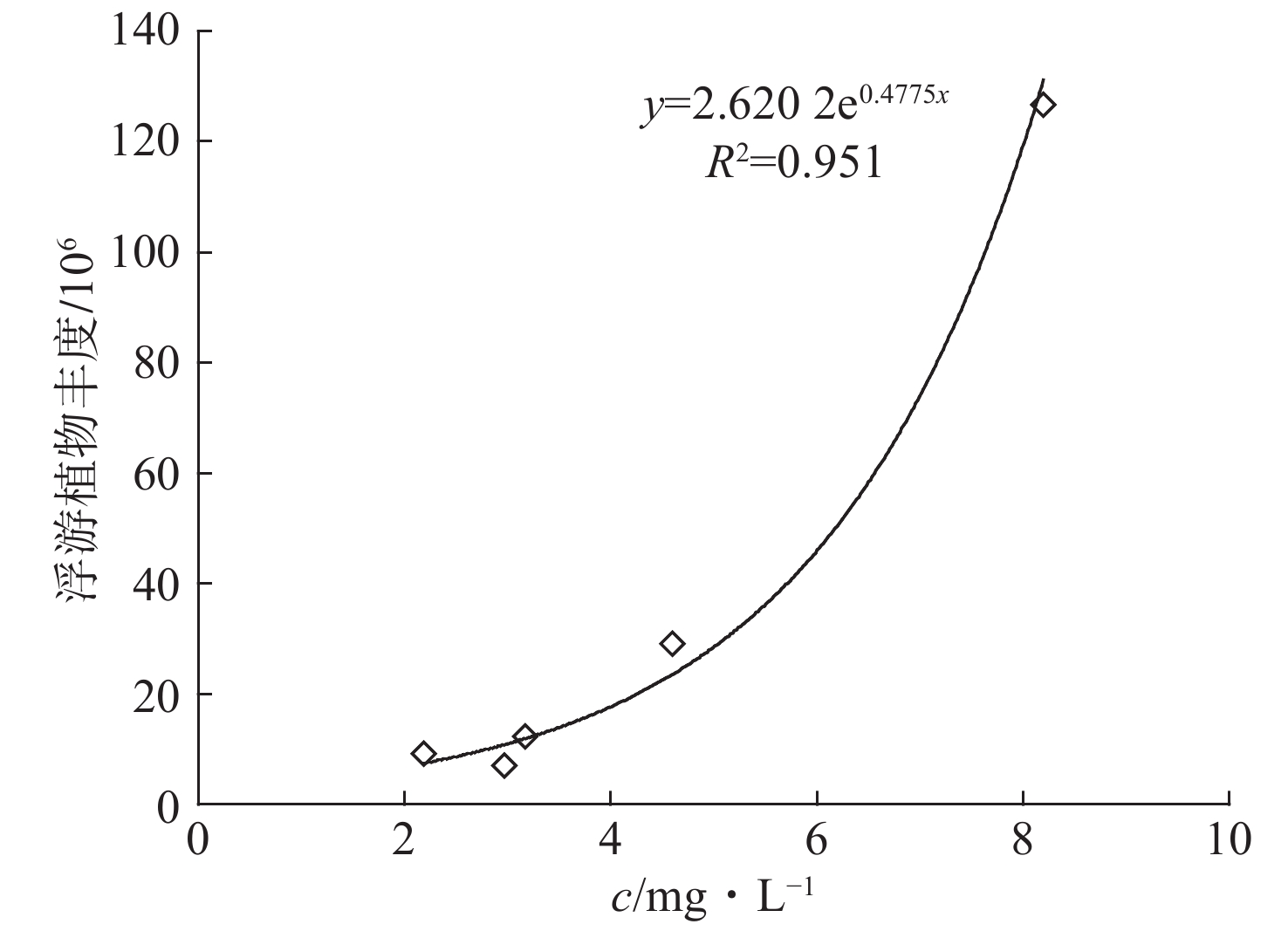

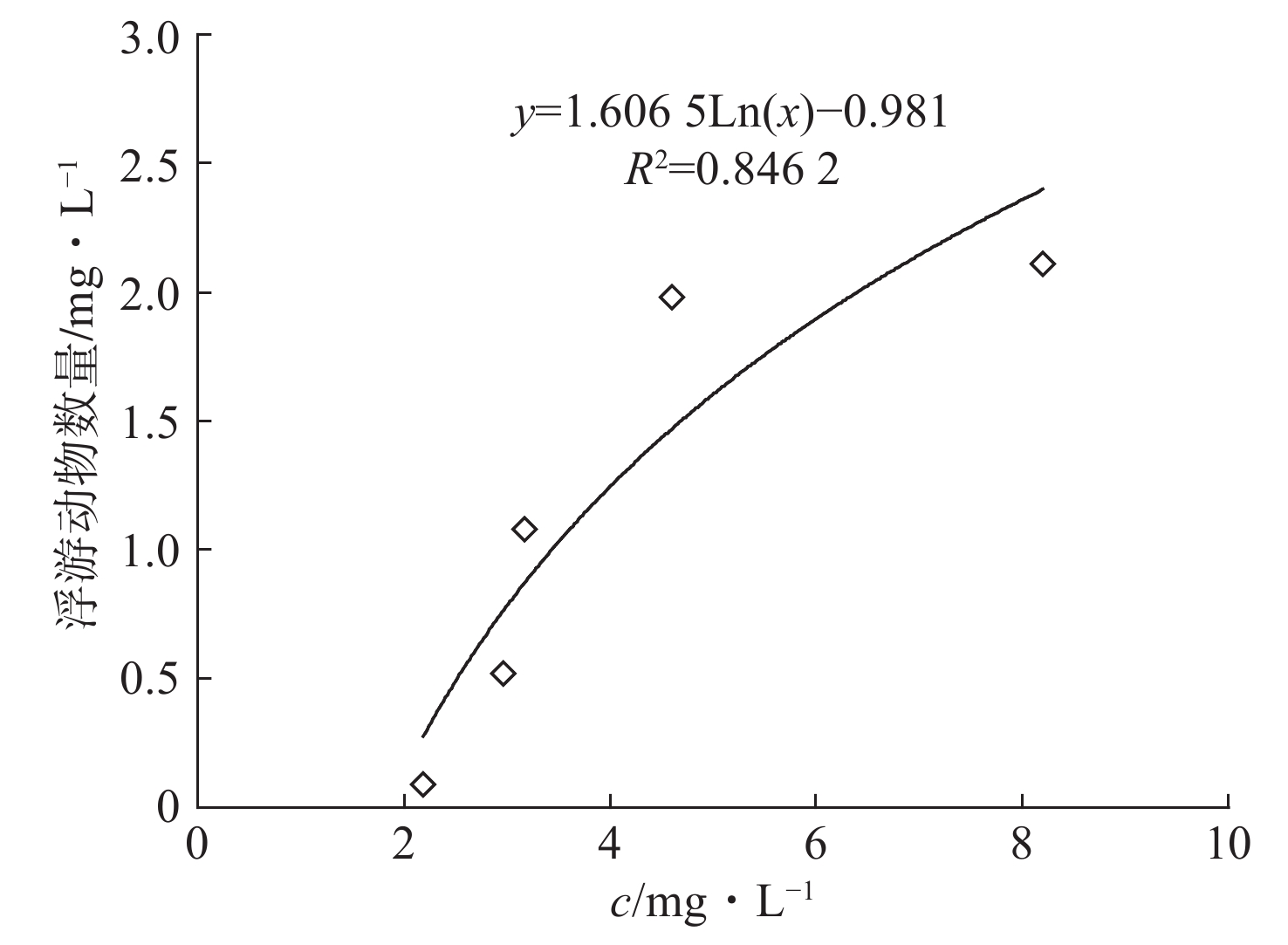

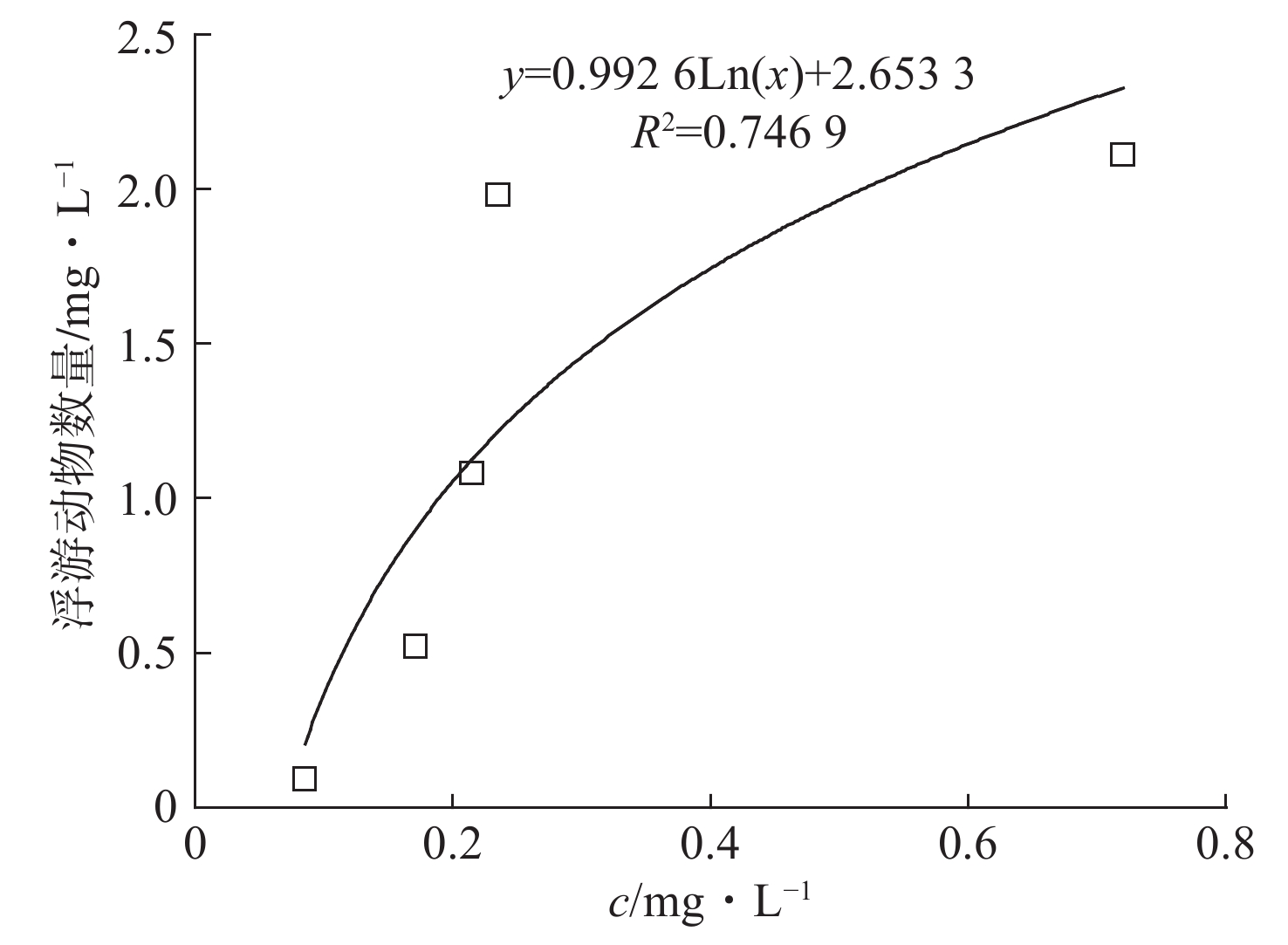

此次试验中浮游植物的丰度与氮、磷浓度呈显著指数关系,磷与浮游植物丰度的指数相关公式Y=5.1569e4.4207x,R2=0.893 8,见图3;氮与浮游植物丰度的指数关系公式为Y=2.6202e0.4775x,R2=0.951,见图4。浮游动物生物量与氮、磷呈显著的对数关系,氮与浮游动物生物量的对数关系公式为Y=1.6065Ln(x)-0.981,R2=0.846 2;磷与浮游动物生物量对数相关公式为Y=0.992 6Ln(x)+2.653 3,R2=0.746 9,见图5、6。

图3、4可见,氮、磷在较低浓度时,随着氮、磷含量的增长,浮游植物生物量增长较慢,氮≥5 mg/L,磷≥0.4 mg/L时,随着氮、磷含量的增加,浮游植物快速增长。而浮游动物与氮、磷的关系恰恰相反,氮、磷浓度低时,浮游动物随着氮、磷的增加快速增长,而当氮、磷达到一定浓度时浮游动物的增长变慢,曲线变得平直(见图5、6)。

2.1. 浮游生物变化

2.1.1. 浮游植物种群与数量分析

2.1.2. 浮游动物种群组成及数量分析

2.2. 浮游生物优势种群及生物多样性

2.2.1. 浮游植物的优势种群及优势指数

2.2.2. 浮游动物生物量及种类分析

2.3. 浮游生物多样性分析

2.4. 氮、磷含量变化

2.5. 浮游生物丰度与氮、磷浓度的关系分析

-

养殖水体中氮、磷主要的输出途径为生物吸收、底质沉积和养殖动、植物收获等方式,一些研究表明[16-18],浮游植物对水体中无机氮的吸收是水体氮去除的一个重要途径。在本试验中氮、磷降解主要有3个途径:一是芦苇与鱼类收获,二是底质沉积,三是生物降解。因此,在试验过程中,浮游生物的数量显著降低既与鱼类的摄食有一定的关系,同时水体中氮、磷含量对其也有一定的影响。试验过程中,浮游生物的数量与水体氮、磷浓度呈对数与指数的关系。

-

冯建社[19]根据水体中浮游植物的种类组成和数量,运用“污染指示种”、“指示群落”和“马加利夫多样性指数”3种方法对白洋淀水质进行了评价,认为浮游植物对水质状况具有很好的指示作用。晏妮等[20]则运用浮游植物群落的Margalef多样性指数、Shannon-Weaver多样性指数等指数对乌江沙砣水电站库区的水质状况进行了评价。

在此次试验中,随着试验时间的延长,水体中的氮、磷浓度逐渐降低,浮游植物优势种群的逐渐增多,优势指数趋于均匀,浮游植物的多样性指数增高,在一定程度上表明试验水质逐渐好转。

下载:

下载: