-

土地利用是人类对土地自然属性的利用方式和状况,即人类根据土地自然特点,按照一定的经济与社会目的,采取生物、技术等手段,对土地长期性和周期性的经营管理与治理活动[1]。“土地利用/覆被变化(LUCC)”是全球变化的重要组成部分和主要原因之一,是全球变化和可持续发展研究的核心内容[2-3],对维持自然生态系统服务功能和自然资源的可持续利用起决定性作用,被认为是生态系统及其服务变化的最重要驱动力[4-5]。因此,深入探讨土地利用变化及其生态环境效应,对于土地利用管理及生态环境保护具有重要意义。

土地利用变化的驱动力非常复杂,主要受自然因子和人文因子的影响,在长序列的时间维度内,自然因子主导了土地使用的空间格局[6-7],而短期内,在没有人为因素作用下,地质、地貌和土壤等自然因子变化缓慢,相对比较稳定,对土地利用的影响相对有限[8-9]。人为因素是区域土地使用变化的主要驱动因素,也是目前全球LUCC的主要驱动力[10],社会经济、制度和技术因素都是通过影响人们在土地利用上的决策从而对土地利用变化产生影响[6]。明晰土地利用变化的主要驱动因素,是制定相关土地利用政策、促进土地可持续利用的重要基础[10]。

中国东北三江平原是对全球变化最为敏感的区域之一[11],它位于黑龙江省东北部,为黑龙江、松花江和乌苏里江汇流冲积形成的低平原,是中国最大的以沼泽为主的湿地分布区,在全球温带湿地生态系统中具有相当的典型性和代表性[11-12]。三江平原土地总面积10.89×104 km2,占黑龙江省土地总面积的22.6%[11,13-14]。三江平原经济产值以农业经济为主,并且农业以种植业和牧业为主,黑龙江省超过65%的粮食产量来自三江平原,尤其是其水稻的生产已经成为黑龙江省水稻生产的主要支撑[15]。

作为我国重要的湿地集中分布区和商品粮生产基地,近60余年来,三江平原土地利用变化剧烈,保护和开发矛盾突出,成为土地利用变化研究的热点区域。本文系统综述了自1949年以来三江平原土地利用变化过程、效应和驱动力,旨在为三江平原土地利用管理、湿地保护和农业可持续发展政策制定、科学管理提供依据。

全文HTML

-

三江平原素有“北大荒”之称,由于地处偏远,森林茂密,沼泽难行,在19世纪以前,人烟稀少,1893 a,耕地面积仅有2.9万hm2,约占区域总面积的0.3%。三江平原大规模土地开发始于20世纪,到1949 a,耕地面积增加为78.6万hm2,约占区域总面积7.2%,且集中在西南部,平原内部仍以沼泽和沼泽化湿地为主要景观类型,面积占全区总面积的49.1%[14,16]。

-

1949 a之后,随着国家对粮食生产需求的增加和人口数量的迅速增长,三江平原农业开发进入迅速发展阶段[17]。根据土地利用变化的主导政策因素,建国后至今三江平原的土地利用变化可分为3个阶段:农业开发期、农业开发和湿地保护并行期、湿地保护期。

-

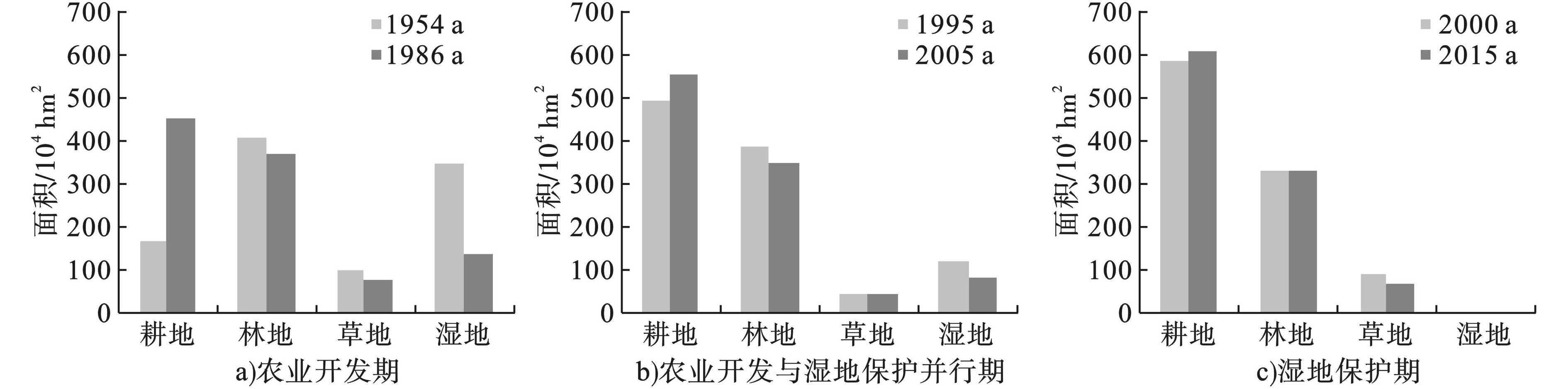

这期间,大规模高强度的农业开发,使得三江平原耕地面积以平均每年8.8万hm2的速度增加,而湿地则以年均6.7万hm2的速度减少。1954~1986 a间,三江平原耕地面积增加了281万hm2,耕地占比由15.7%增加到41.6%,成为该区域主要景观类型;而湿地面积严重萎缩,30年间减少了214万hm2,湿地占比由32.3%减少到12.8%;林地和草地面积也分别以年均1.2和0.8万hm2的速度建少 [18]。

-

由于三江平原的农业开发主要是开垦天然的草甸湿地、沼泽化草甸湿地和沼泽湿地[19],而具有“地球之肾”之称的湿地既是多种濒危动植物尤其是鸟类的重要栖息地,又具有水源涵养等多种重要的生态系统服务功能[20-21]。为加强湿地保护,1992年,我国加入了《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》,并编制了《全国湿地保护工程规划(2002—2030年)》,将三江平原湿地列为首批重点保护和恢复工程[20]。

该时段因不同研究所采用的数据来源、土地利用分类体系不同,不同研究揭示的土地利用变化差异较大[13,18,21-23]。但基于同一研究的比较,该时期三江平原的耕地增加速率低于农业开发期,湿地减少速率下降明显,特别是2000年之前,湿地减少速率降至年均1~3万hm2[13,18],退耕还湿等湿地保护政策在一定程度上减缓了湿地垦殖速率[11,24]。该时期土地利用变化的另一个特点是耕地面积增加导致林地面积减少速率增加,尤其是临近道路两侧、居民地以及耕地附近的疏林地和灌木林被大量开垦为耕地[13,18]。

-

21世纪以来,鉴于我国湿地保护面临的严峻挑战,国家建立了湿地管理机构,采取了诸如湿地蓄水工程、湿地补水工程、湿地植被恢复工程等许多措施保护和恢复湿地。截至2015 a底,三江平原已建有各级湿地自然保护区近40个[20],极大加强了湿地保护,使得三江平原2000~2015 a耕地增加速率和湿地减少速率均大幅降低至年均约1万余 hm2,且林地面积略有增加[20-21]。各阶段土地利用变化情况见图1。

-

60余年的人类活动干扰,使得三江平原土地利用发生了显著变化。

-

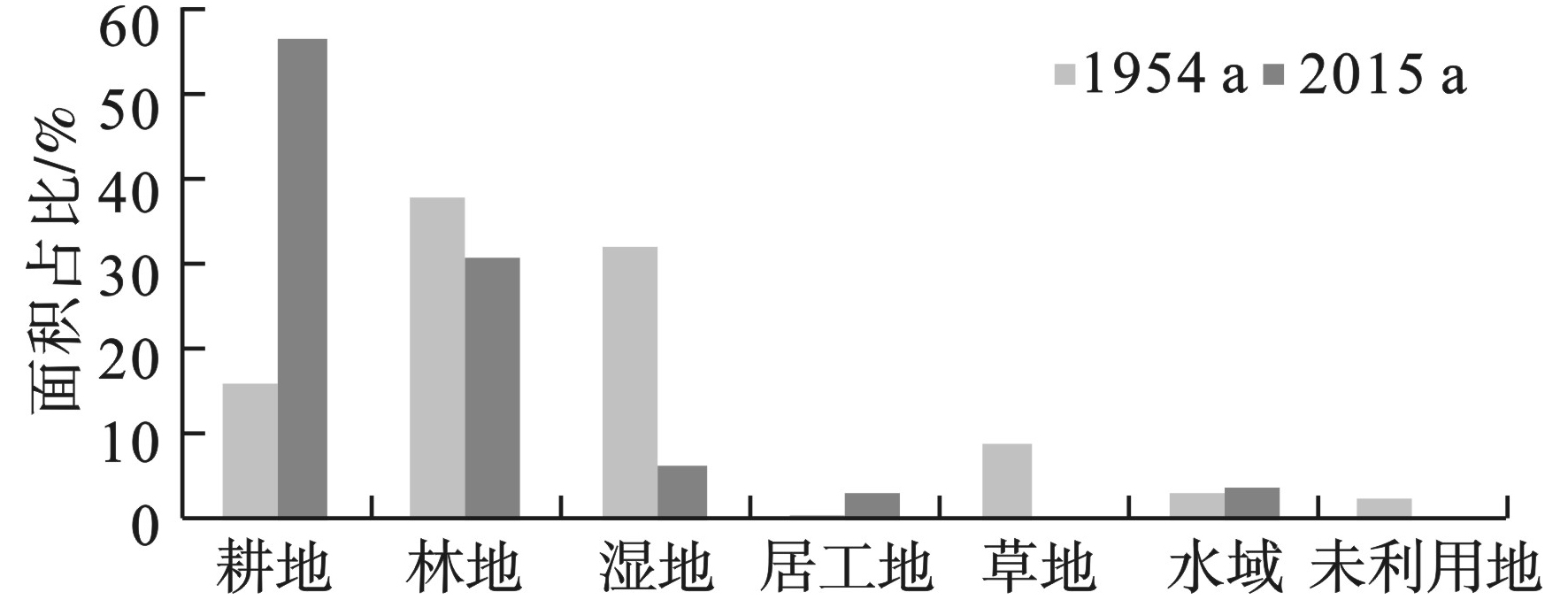

三江平原耕地面积比例由1954 a的15.7%增加到2015 a的56.5%,耕地成为占绝对优势的景观类型,而沼泽湿地面积比例从1954 a的32.3%减少到仅为6.3%,且主要转化为耕地;林地成为第二大土地利用类型,2015 a林地占比30.9%;人工表面面积增加了5倍多[18,20],见图2。

-

自20世纪90年代以来,三江平原大面积实施“旱改水”工程,水田和旱地转换剧烈[25]。特别是2000 a以后,三江平原水旱比由1996 a的约1∶7增加到2005 a的1∶3,且后期持续增长[26-27]。

-

沼泽湿地首先在人口密集、距离城市与大的居民点较近、地貌和土壤条件相对优良、适宜开发的地区被开垦为农田;改革开放之后,随着机械化程度的提高与交通条件的便利,使许多之前不便开发的宜农荒地和重度沼泽地得到了进一步开垦[11,28]。而农田扩张以新建居民点为中心成辐射状扩张,沿着公路、沟渠和河流成线性扩张,在灌溉地区呈平面扩张[29]。此外,距保护区越近,沼泽湿地面积丧失越多,湿地逐渐向河流沿岸和保护区萎缩[30]。三江平原沼泽湿地丧失受农业开发、居民点分布和湿地保护区建设等多种因素影响。

1.1. 土地利用变化阶段

1.1.1. 农业开发期(20世纪50年代到80年代末)

1.1.2. 农业开发与湿地保护并行期(20世纪90年代到21世纪初)

1.1.3. 湿地保护期(21世纪初到现在)

1.2. 土地利用变化特点

1.2.1. 耕地面积大幅增加,湿地面积严重萎缩

1.2.2. 三江平原耕地内部格局变化剧烈

1.2.3. 湿地垦殖的空间分布特征在不同时期存在明显差异

-

三江平原的土地利用变化是在毁林开荒、湿地排水疏干的基础上发展起来的,农业开发带来了三江平原湿地功能退化、生态系统服务下降、生物多样性丧失、水环境恶化、土壤质量下降等一系列生态环境问题[12,29]。

-

三江平原曾是我国最大的天然沼泽湿地集中分布区,由于农业开发,导致湿地面积剧烈减少,景观破碎化严重,湿地功能退化。首先,1954~2015 a间,沼泽湿地面积减少了约80%[31-33]。其次,湿地生态系统质量也有所下降,即使在湿地保护期,湿地植被覆盖度在2000~2015 a间由91.8% 减小至74.0%[20];再次,沼泽湿地的空间聚集性逐渐降低,且空间格局由集中连片分布转变为零星散布,景观破碎化严重[30]。此外,农业开发修建的大量堤防和排水干渠工程,极大地改变了湿地水文条件,扰乱了湿地生态系统的自然演化,导致湿地碳、氮、磷的生物地球化学过程发生了极大的改变[20,34]。

-

大规模的湿地垦殖导致以粮食产品提供为代表的生态系统产品供给服务增加,却以牺牲生态系统调节和文化服务为代价[23,35-36]。三江平原耕地增加、湿地减少虽然增加了农产品提供价值,但损害了沼泽湿地调蓄洪水、抵御干旱[14,37]、固碳[33]、净初级生产力[38]等生态系统调节服务。研究发现,1954~2015 a,湿地面积的丧失导致574.6亿美元的生态系统服务价值损失[39]。但实施湿地保护工程以来,三江平原湿地植被净初级生产力在2000~2015 a有所增加[20]。

-

三江平原湿地生物多样性丰富,栖息着众多野生动植物物种。大面积开荒使沼泽湿地面积减少、景观破碎化严重[37],导致生物多样性丧失严重[40]。三江平原是我国多种濒危水禽如丹顶鹤、东方白鹳的栖息地,曾经繁殖的丹顶鹤有数千只,到1995 a仅余60余只丹顶鹤。但随着湿地保护政策的实施和自然保护区的建立,近几年丹顶鹤、东方白鹳等数量均逐渐上升,到2008 a已有研究观察到300余只丹顶鹤 [16,41-43]。

-

三江平原大规模的农业开发伴随着化肥、农药的使用,使得地表水污染加重,水稻种植导致地下水位下降[14,33]。三江平原排水沟渠形成的错综复杂的廊道网络系统,成为氮、磷等污染物从农田向河流传输的通道,排水沟渠水质较长时间处于V类水[44-46]。由于水稻种植,三江平原的地下水损耗明显,且大部分地区地下水污染严重,仅1994~2009 a期间,同江县的地下水位下降了5 m,污染最高地区NO.*?>=>3−的含量已达560 mg/L[33,47]。

-

随着湿地垦殖及开垦时间的增加,三江平原农田土壤理化性质变差,肥力下降,土壤侵蚀加剧,水土流失加重。三江平原的土地利用方式显著影响土壤的理化性质,大面积开荒及长期的农业活动,导致土壤容重和比重显著增加,而孔隙度、田间持水量和水稳性团聚体含量却在不断变小[14,48]。随着垦殖年限的增加,三江平原土壤各层有机碳、总氮含量呈指数下降[49],研究发现开垦7年后土壤有机质、全氮和有效氮含量均下降50%以上[48]。

2.1. 湿地严重退化

2.2. 生态系统服务下降

2.3. 生物多样性丧失

2.4. 水环境恶化

2.5. 农田土壤退化

-

土地利用/覆被变化反映了人类与自然的相互影响,关系其变化的影响因素和驱动机制是土地利用/覆被变化研究的关键问题[11]。三江平原的土地利用变化主要受国家政策、人口数量、气候变化等驱动,在土地利用变化的不同阶段,起主要作用的驱动因素也不一样,但总体而言,其中,政策、人口等人类活动相关的因素起着关键作用[13,31]。

-

三江平原土地利用变化在不同阶段均受到国家宏观政策的驱动[50]。在农业开发期,粮食需求大幅增加,国家采取各种措施支持和鼓励开发北大荒[13,18]。20世纪50年代,大批当地和外地农民赶赴三江平原开垦新荒,数万部队官兵就地转业组建大批国营农场;20世纪70年代,知识青年上山下乡运动促使数十万知识青年相继迁入三江平原[16,18];改革开放初期,垦区农业现代化试点使得农业机械的大规模使用,增加了垦殖速度,并使得原来不宜开垦的湿地进一步开垦[32]。国家有计划的农垦移民,掀起了农业开发的高潮,三江平原大规模的土地开发利用均以开垦沼泽湿地为主,同时伴随着森林砍伐和水利工程建设[30]。

随着1992 a我国加入《关于特别是作为水禽栖息地的国际重要湿地公约》及《全国湿地保护工程规划(2002—2030年)》的编制印发,三江平原成为国家高度重视的湿地保护区域之一,兴建了大量湿地自然保护区,并实施退耕还林、还湿政策[13,24],三江平原的湿地垦殖也在一定程度上得到了遏制。但是2000 a之后,由于粮食价格上涨,国家为实现增产增收任务[51],出台了一系列农业扶持政策,如实施粮食补贴、减免农业税、粮食最低收购价保护等,使得农民种粮积极性大幅提高,不仅撂荒耕地恢复生产,而且三江平原湿地再次被大规模开发[11,19,28,52]。由于政策制度之间的互相冲突以及管理规划的不合理性,湿地资源在农业开发的直接经济利益面前往往居于次要位置[51],从而形成了一个农业开发和湿地保护并行期。

为尽快扭转自然湿地面积减少、生态功能退化的局面,2004 a国务院办公厅发出了《关于加强湿地保护管理的通知》,提出对自然湿地进行抢救性保护。国家林业局先后制定了《全国湿地保护工程实施规划(2005—2010)》以及《全国湿地保护工程实施规划(2011—2015)》,将三江平原湿地列为首批重点保护和恢复工程[20-21]。在湿地保护高压政策下,当地政府积极推行“以稻治涝、以稻致富”、农业种植结构调整政策,积极推动水稻种植,而由于水稻的收益较高,农民选择实施旱改水,而不是通过湿地垦殖增加耕地资源[25,33],因此,湿地保护期的耕地面积增加速率和湿地垦殖速率均迅速下降。

-

三江平原的土地利用变化和人类活动高度相关,人口增长是三江平原土地利用变化的重要驱动力,尤其是在农业开发期以及农业开发与湿地保护并行期[19,24,28]。三江平原的农业开发始于国家有计划的农垦移民,20世纪50年代,三江平原仅有人口140万左右,而到2005 a增至873万,人口增长了5.24倍,远超同期黑龙江省的人口增长[18,24]。研究发现[18,33],在土地利用变化的前两个阶段,三江平原的耕地面积和农业人口数量均持续增加,且之间存在很强的相关性,但在农业开发和湿地保护并行期,国营农场的人口数量和耕地面积基本保持稳定。进入湿地保护期,随着可开垦荒地资源的减少,耕地面积和人口数量之间的这种相关关系大大削弱[28]。

-

农业生态系统对气候变化高度敏感,全球范围内气温的升高促进了粮食作物产量的提高,刺激耕地扩张[32]。气候变化尤其是气温和降水量变化是造成三江平原沼泽湿地减少的主要自然原因之一,研究发现三江平原湿地的变化与气温变化呈负相关,与降水、湿度变化呈正相关,湿地消长与气候要素中的降水因子相关关系最大[50,53]。三江平原区域气候环境变化剧烈,超过全球气候变化速度[53],1954~1964 a,三江平原的平均气温为3.00 ℃,而到2004~2014 a,平均气温增加为3.78 ℃,三江平原的气温逐渐升高,气候变暖带来的积温增加及气候带移动刺激湿地、草地和林地面积向耕地转化,并使得东北地区水田界限北移,促使旱地向水田转化[13,54-55]。

3.1. 政策因素

3.2. 人口增长

3.3. 气候变化

-

作为我国重要的淡水湿地集中分布区和商品粮生产基地,三江平原农业及生态环境的可持续发展,对于保障区域生态安全和国家粮食安全具有举足轻重的地位[11]。对于三江平原的湿地保护和农业开发,提出建议如下。

1)进一步加强湿地保护,划定湿地保护红线,减少农业开发对湿地的影响。国家政策特别是农业开发政策是导致三江平原土地利用变化的主导因素,而湿地保护政策及相关工程措施对湿地生态系统的保护和恢复起到了一定的作用,因此未来应采取划定湿地保护红线,新建自然保护区等措施保护天然湿地,并加强对现有湿地自然保护区的管理。

2)推进土地整理,建设高标准农田,提高现有耕地利用的集约化水平。建国以来,国家粮食增产以及农民增收的需求共同推动了三江平原大规模农业开发,但目前我国粮食供求总量基本平衡[56],从保障国家粮食安全的角度,继续通过湿地垦殖增加耕地数量已没有必要,应重点推进土地整治和高标准农田建设,稳步提升耕地质量。而对于一些低质量耕地,如坡耕地等,可实施退耕还湿,以保护和恢复湿地。

3)适度提升湿地的社会效益和经济效益,实现生态效益和社会经济效益的统一。三江平原的湿地垦殖,究其根本是湿地垦殖能够增加农民收入,实现经济效益。湿地不仅是一种生态资源,其所承载的经济功能不能完全忽略。可通过建立生态补偿机制,对湿地资源权利人进行多渠道、多形式生态补偿[40]。

下载:

下载: