-

陆地和海洋是相互影响、相互制约的生态环境共同体。相关研究表明,海洋污染物约70%~80%来自于陆域区域,而陆域入海污染物基本都经入海排污口和入海河流输运入海[1]。大连三面环海,海岸线漫长(约2 000 km),入海排污口众多,每年有大量的工农业废水、生活废水经入海排污口和入海河流排入近岸海域,且多数排污口常年存在超标排放现象,给大连市近岸海域生态环境造成了严重危害。目前,对大连市陆源入海排污状况的研究非常少,而且基本是针对个别入海排污口排污状况的分析[2-4],或是对近岸海域水质状况的评价[5-8],尚未发现对整个大连市“十一五”和“十二五”期间陆源入海排污状况进行详细研究分析的文献。本文根据已有监测数据情况,分析了“十一五”和“十二五”期间大连市陆源入海排污状况和变化趋势,以及陆源排污对邻近海域影响。本文的研究有助于全面掌握大连市陆源入海排污状况,对海洋生态环境综合治理、污染物总量控制制度的实施具有重要意义。

全文HTML

-

本文所采用的大连市陆源入海排污口监测数据均来源于历年大连市和原国家海洋局根据有关监测方案调查所得。截至2015年底,大连市陆地入海污染源约有99个,其中入海排污口约97个,入海河流2条,为复州河和碧流河;在97个入海排污口中,工业排污口35个,市政排污口47个,排污河15个。本文选取了27个排污通量较大、毗邻城市人口密集区、重点海域沿岸的入海污染源进行分析,其中包括25个入海排污口,见表1和2条入海河流,这27个主要污染源的污染物排放量约占历年所有监测排污口污染物排放总量的80%以上,具有很强的代表性。

选取的25个主要入海排污口在2015年共监测了22个,每个排污口监测4~6次,每个季节均有监测,监测指标主要有悬浮物、化学需氧量、氨氮、磷酸盐、石油类、生化需氧量、总磷、总氮、砷和重金属(汞、镉、铅和铬)等;有3个未实施监测(分别为表1中的P11、P13和P16)。2015年实施监测的25个入海排污口中有3个未被选为主要入海排污口,见表2。

-

根据监测指标对海洋环境影响的重要程度,以及数据的连续性、完整性等因素,本文选取氨氮和COD作为主要污染物来分析入海排污口排污达标和入海通量情况。分析时间跨度为2007年至2015年,基本跨越“十一五”和“十二五”期间。以2015年为代表年来评估“十二五”末期大连市入海排污口排污现状,并分析“十一五”和“十二五”期间大连市入海排污口排污变化趋势。

依据《陆源入海排污口及邻近海域生态环境评价指南:HY/T086—2005》[9],大连市入海排污口排污状况评价方法采用单因子评价法,见式(1)。

式(1)中:

$ {P}_{i} $ 为i污染物的污染指数;$ {M}_{i} $ 为i污染物的浓度,mg/L;$ {S}_{i} $ 为i污染物的标准,mg/L。根据《辽宁省污水综合排放标准:DB 211627—2008》[10],氨氮和COD的最高允许排放浓度限值分别为:氨氮为8 mg/L(当水温>12 ℃)或10 mg/L(当水温≤12 ℃)、COD为50 mg/L。

1.1. 数据来源

1.2. 分析方法

-

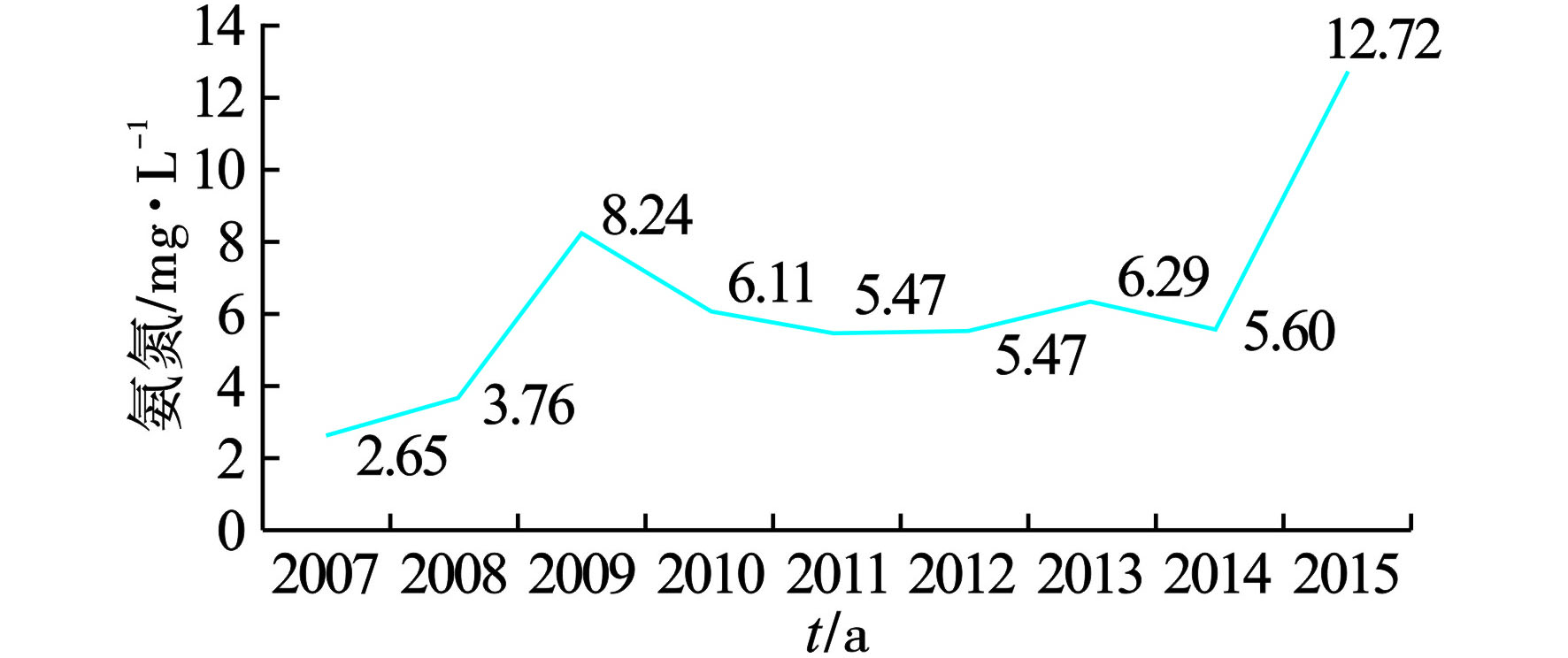

“十一五”和“十二五”期间,大连市入海排污口氨氮年平均浓度整体呈现先升高,后趋于平稳,末期异常升高的变化趋势,见图1。

图1可见,2007~2009年氨氮浓度大幅升高,由2007年最低的2.65 mg/L升高至2009年的8.24 mg/L;2010~2014年缓慢下降并趋于稳定;但是2015年又大幅升高,浓度升至12.72 mg/L。

“十二五”末期(2015年),有监测数据的25个入海排污口氨氮排放平均浓度差异显著,浓度介于0.11~62.10 mg/L之间。其中,氨氮排放平均浓度超标的排污口有8个,浓度从高到低依次为P22、P23、P18、P25、P21、P2015-01、P17和P19,对应值分别为:62.10、49.27、45.8、36.59、30.88、15.87、15.5和、12.5 mg/L。排放平均浓度最小的5个排污口均位于大连湾沿岸,浓度从低到高分别为P15、P10、P14、P12和P09,对应值分别为:0.11、0.11、0.15、0.16 和0.17 mg/L。

-

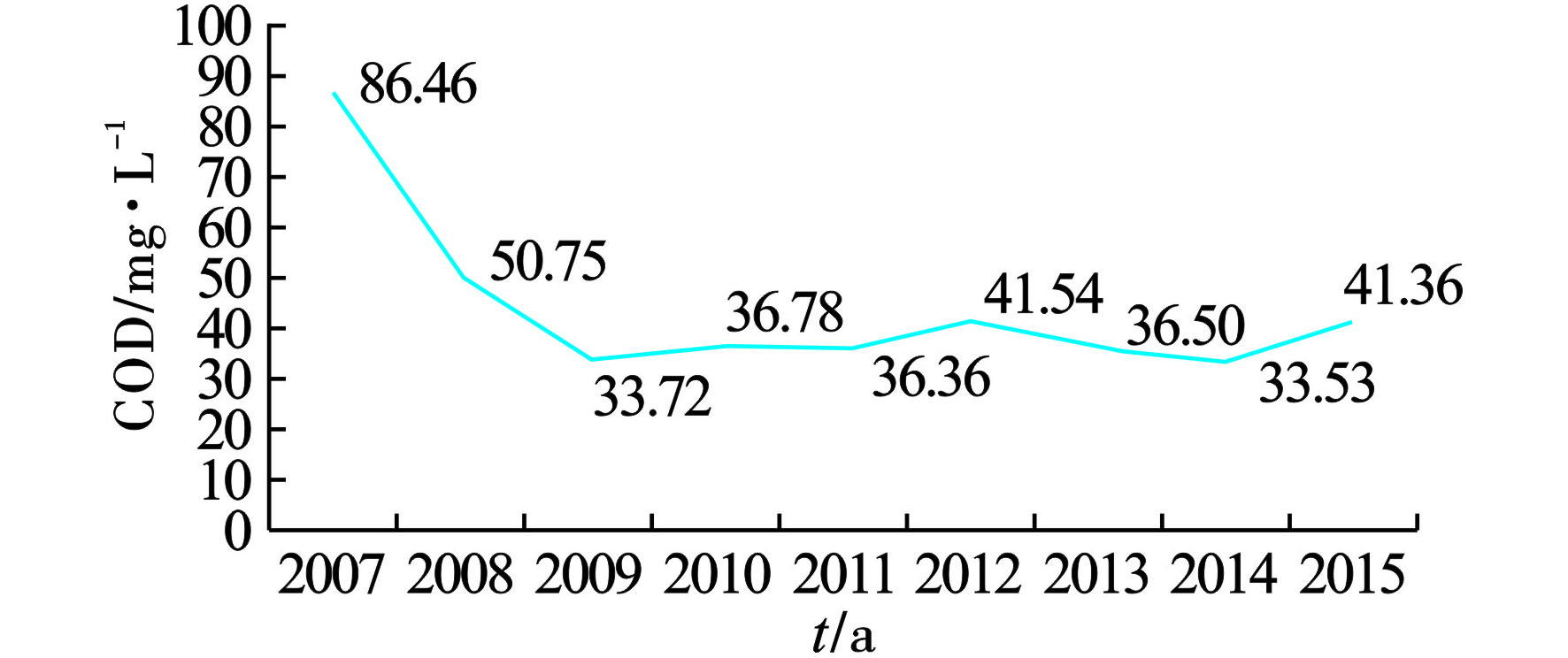

“十一五”和“十二五”期间,大连市入海排污口COD年平均浓度整体呈现先降低、后趋于平稳的变化趋势,见图2。

图2可见,2007~2009年COD浓度大幅降低,由2007年的86.46 mg/L降至2009年的33.72 mg/;2009~2015年变化比较平稳,在33.53和41.54 mg/L范围做窄幅波动。

“十二五”末期(2015年),有监测数据的25个入海排污口COD排放平均浓度差异显著,浓度介于1.34~174.00 mg/L之间,COD排放平均浓度超标(浓度限值50 mg/L)的排污口有7个,浓度从高到低分别为P22、P23、P19、P18、P2015-01、P21和P20,对应值分别为:174.00、140.40、109.35、74.30、67.18、67.06和58.86 mg/L;排放平均浓度最小的5个排污口均位于大连湾沿岸,浓度从低到高分别为P08、P14、P09、P12和P10,对应值分别为:1.34、1.34、1.35、1.59和1.64 mg/L。

-

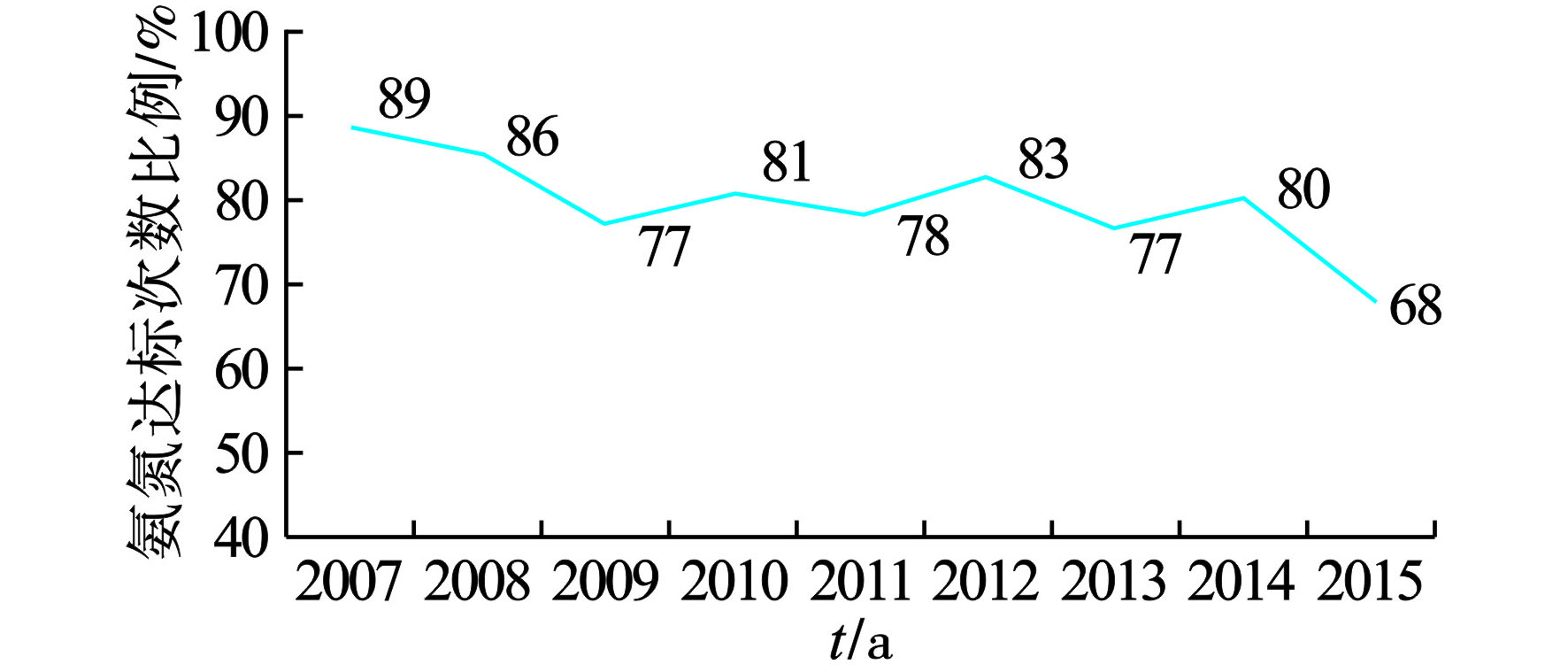

“十一五”和“十二五”期间,历年氨氮均达标排放的入海排污口有9个,均位于大连湾沿岸的工业排污口,分别为P08、P09、P10、P11、P12、P13、P14、P15和P16;超标排放严重的排污口主要有P22、P17和P21等。各年氨氮达标排放次数比例整体呈现缓慢降低趋势,见图3。

图3可见,2007年最高,为88.8%,2015年最低,为68.4%。氨氮达标排放次数比例由“十一五”期间的83.2%,降为“十二五”期间的77.0%,降低了6.2%。

“十二五”末期(2015年),实施监测的25个入海排污口氨氮达标排放78次,占全年总监测次数的68.4%。氨氮全年达标排放的入海排污口有15个,主要分布在大连湾、普兰店湾和庄河湾沿岸,其中分布在大连湾沿岸的有P07、P08、P09、P10、P12、P14和P15,分布在普兰店湾沿岸的有P24、P2015-02和P2015-03,分布在庄河湾沿岸的有P01、P02和P03。氨氮全年均未达标排放的排污口有6个,主要集中在渤海沿岸,分别是P17、P18、P21、P22、P23和P25。

-

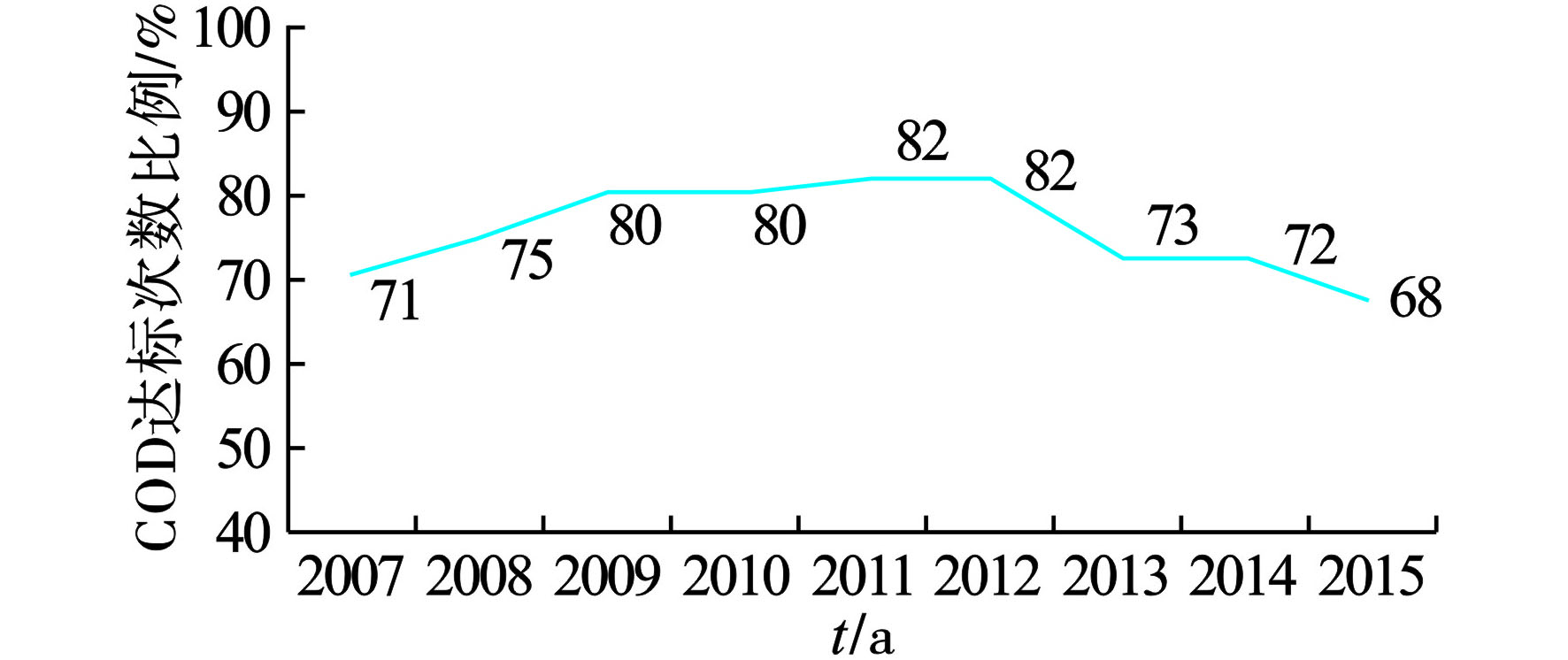

“十一五”和“十二五”期间,历年COD均达标排放的入海排污口有10个,均位于大连湾沿岸,分别为P07、P08、P09、P10、P11、P12、P13、P14、P15和P16。历年COD超标严重的排污口主要有P19、P21、P22和P23,主要位于渤海沿岸。历年COD达标排放次数比例变化不大,整体呈现先增高(2007~2011年)、后降低(2011~2015年)的变化趋势,见图4。

图4可见,2011年最高,为82.2%,2015年最低,为67.5%。“十一五”期间COD达标排放次数比例为76.4%,“十二五”期间为74.7%,较“十一五”期间降低了1.7%。

“十二五”末期(2015年),实施监测的25个入海排污口COD达标排放77次,占全年总监测次数的67.5 %。COD全年达标的入海排污口有11个,分别是P03、P07、P08、P09、P10、P12、P14、P15、P25、P2015-02和P2015-03,主要集中在大连湾和普兰店湾沿岸。COD全年超标的有3个,分别是P18、P22和P23。

-

“十一五”和“十二五”期间,复州河仅3次达标排放,不足总监测次数的5%;COD和石油类超标严重,超标次数比例分别为69%和84%;氨氮、铅和总磷也存在个别年份超标情况。碧流河仅有2次达标排放,不足总监测次数的3%;COD和石油类超标严重,超标次数比例分别为84%和78%;总磷、氨氮、汞和砷也在个别年份存在超标情况。

“十二五”末期(2015年),复州河超标污染物为COD、石油类和总磷,其中COD在春季和夏季均超标,平均浓度分别达到36.27和48.9 mg/L,超过地表水Ⅲ类标准值(20 mg/L);石油类在春季和秋季均超标,平均浓度分别达到0.096和0.076 mg/L,超过地表水Ⅲ类标准值(0.05 mg/L);总磷夏季超标,平均浓度达到0.456 mg/L,超过地表水Ⅲ类标准值(0.2 mg/L)。碧流河超标污染物为COD、总磷、石油类和铅,其中COD在春、夏、秋三季均超标,平均浓度分别达到17.1、28.9和51.6 mg/L,均超过地表水Ⅱ类标准值(15 mg/L);总磷在夏季和秋季均超标,平均浓度分别达到0.14和0.103 mg/L,超过地表水Ⅱ类标准值(0.1 mg/L);石油类在春季和夏季存在超标情况;铅在秋季存在超标情况。

2.1. 污染物排放浓度

2.1.1. 氨氮排放浓度

2.1.2. COD排放浓度

2.2. 污染物排放达标状况分析

2.2.1. 氨氮排放达标状况

2.2.2. COD排放达标状况分析

2.3. 入海河流污染物排放达标状况分析

-

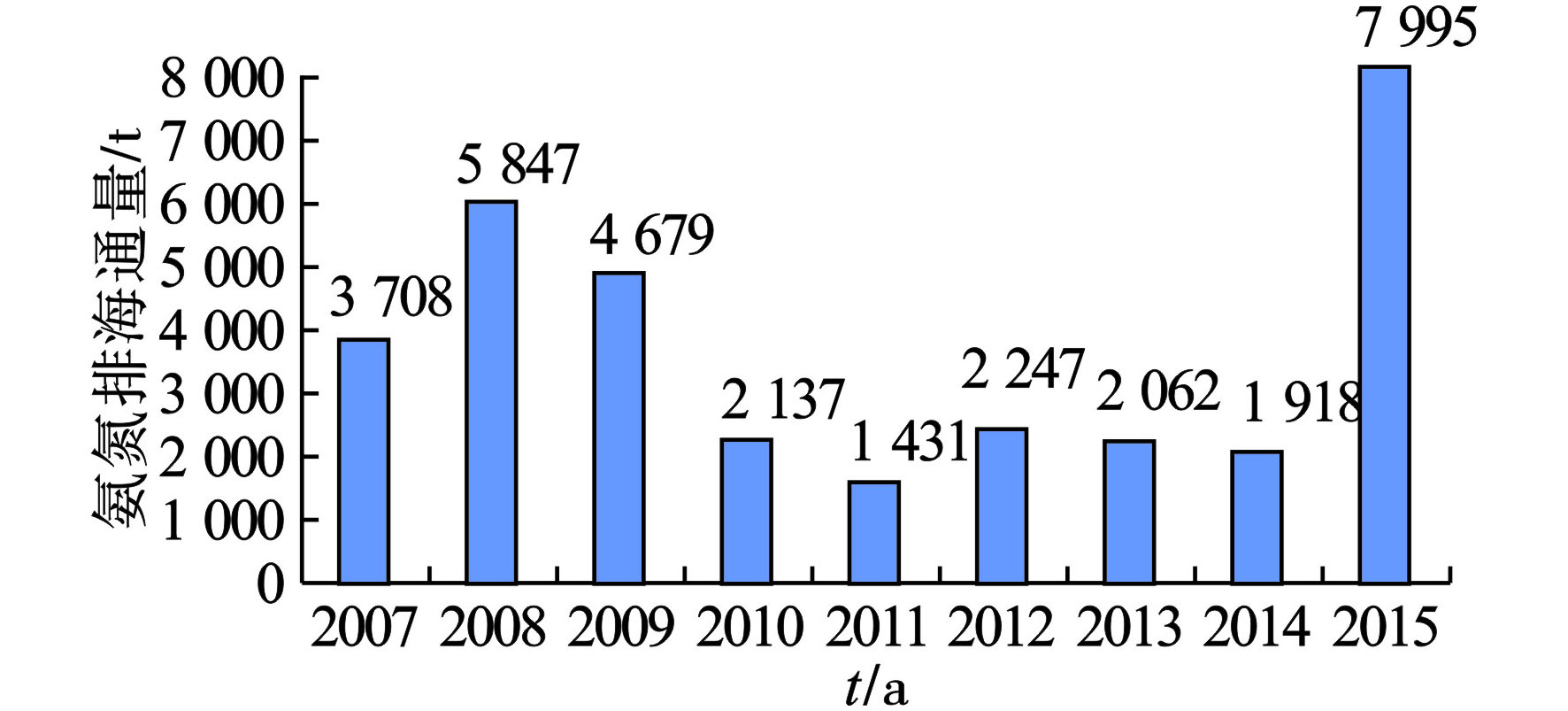

“十一五”和“十二五”期间,25个主要入海排污口氨氮排海通量呈现2008~2011年逐年减少、2012~2014年趋于稳定、2015年迅速增加的变化趋势见图5。其中,2015年最大,约7 995 t,2011年最小,约1 431 t。“十二五”期间氨氮年均排海量约3 131 t,比“十一五”期间的4 093 t有大幅减少,约为“十一五”期间的76%。

“十二五”末期(2015年),大连市监测的25个入海排污口携带入海的氨氮总量约为8 128 t。其中,氨氮入海通量最大5个排污口的氨氮入海通量占已监测排污口氨氮入海总量的91.4%,其入海通量从高到低分别为P25、P22、P17、P01和P19,对应值分别为:4 373.84、2 115.85、654.12、142.36和138.97 t;氨氮入海通量最小的5个排污口均位于大连湾沿岸,其入海通量从低到高分别为P15、P09、P08、P12和P14,对应值分别为:0.30、0.38、0.88、1.39和1.47 t这5个排污口的氨氮入海通量仅占25个排污口氨氮入海总量的0.05%。

-

“十一五”和“十二五”期间,COD排海通量整体呈现“十一五”期间逐年降低,“十二五”前期逐年升高,并在近年有所降低的变化趋势见图6,COD排海量由2007年最高的147 067 t降至2011最低的6 514 t。“十二五”期间COD年均排海量约13 276 t,比“十一五”期间的年均60 936 t有了大幅下降,仅是“十一五”期间的22%。

“十二五”末期(2015年),大连市监测的25个入海排污口携带入海的COD总量约为13 156 t。其中,COD入海通量最大5个排污口的入海通量占已监测排污口COD入海总量的72.7%,其入海通量从高到低分别为P22、P02、P17、P01和P06,对应值分别为:4171.82、2386.93、1 417.12、1 067.07和526.29 t;COD入海通量最小的5个排污口的COD入海通量仅占已监测排污口COD入海总量的0.2 %,其入海通量从低到高分别为P09、P2015-03、P18、P08和P12,对应值分别为:3.15、3.55、4.33、5.35和8.12 t。

-

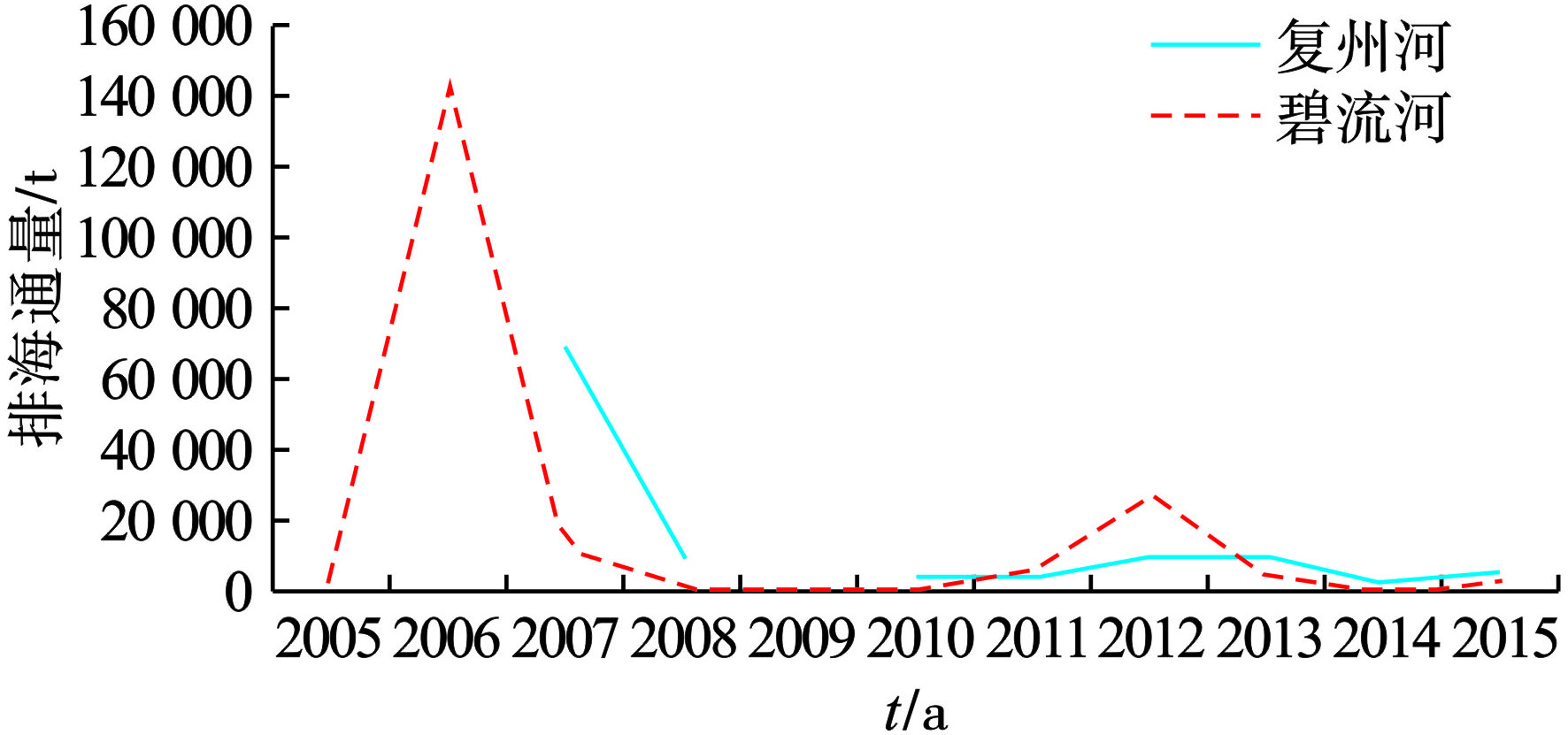

“十一五”和“十二五”期间,复州河污染物入海量在2007年最大,为69 643 t,2014年最小,为2 308 t,“十二五”期间呈现前期增大,后期减小的变化趋势;碧流河污染物入海量呈现“十一五”期间逐年减少、“十二五”期间先增加后减少的变化趋势,其中,2006年最大,约142 665 t,2009年最小,约425 t,见图7。

“十一五”期间年均污染物入海量约为31 812 t,“十二五”期间年均约为8 165 t,仅为“十一五”期间的25.7%。

碧流河和复州河的工业和城镇排污相对较小,主要是以面源排污为主,而面源排污量受降水量影响显著。根据现场监测数据,2006年碧流河流域和2007年复州河流域的强降水过程导致河流年径流量较大,再加上入海河流每年监测仅3~4次,监测频率低,对入海径流和污染物浓度的代表性不足。河流径流量大和监测频次太低两方面的综合原因造成入海河流入海污染物通量变化巨大。

“十二五”末期(2015年),复州河和碧流河携带的氨氮和COD入海总量为55 和7 106 t,分别为当年已监测入海排污口氨氮和COD入海总量的0.7%和54%。复州河携带入海的COD、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、石油类、重金属(铜、铅、锌、镉、汞)和砷的年入海总量约为4 994 t,约为碧流河的1.7倍,其中,氨氮和COD入海量分别41和4 341 t,分别占复州河入海污染物总量的0.8%和87%。碧流河携带入海的COD、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总磷、石油类、重金属(铜、铅、锌、镉、汞)和砷的年入海总量约2 929 t,远低于复州河,其中,氨氮和COD入海量分别14和2 765 t,分别占碧流河入海污染物总量的0.5%和94%。

3.1. 入海排污口污染物排海通量状况

3.1.1. 氨氮排海通量

3.1.2. COD排海通量

3.2. 入海河流污染物排海通量状况

-

“十二五”末期(2015年),实施监测的25个入海排污口邻近海域环境质量总体较差,有48%的排污口其邻近海域水质劣于第Ⅳ类海水质量标准,有21个入海排污口其邻近海域的海水质量状况超过海洋功能区划的水质要求,主要集中在大连湾沿岸(8个)、金普湾沿岸(7个)、庄河湾沿岸(3个)和大连南部海域沿岸(2个)。区域入海排污总量较大与海域环境容量不匹配是造成排污口邻近海域功能区超标的主要原因。仅有4个入海排污口,其邻近海域海水环境质量状况满足海洋功能区划的水质要求,分别是P04、P06、P07和P20,均分布在黄海一侧,见表3。

-

“十二五”末期(2015年),入海排污口邻近海域超标的功能区有12个,主要包括:庄河湾的庄河口工业与城镇用海区,大连湾湾顶的大连湾工业与城镇用海区、大连湾保留区和棉花岛农渔业区,普兰店湾的三十里堡工业与城镇用海区、松木岛港口航运区和普兰店湾保留区,凌水湾的凌水湾工业与城镇用海区和大连南部海域的大连海滨旅游休闲娱乐区等。

庄河口工业与城镇用海区夏季为第Ⅳ类海水质量标准,超出功能区水质要求二个等级。周边主要排污口有3个,分别为P01、P02和P03。3个排污口均存在超标排放情况,其中P01主要超标污染物为总磷、BOD、悬浮物和COD,P02主要超标污染物为BOD、悬浮物和总磷,P03主要超标污染物为BOD。3个入海排污口氨氮和COD年入海总量分别约为231和3 896 t,占到大连市2015年已监测排污口氨氮和COD排海总量的2.8%和29.6%。3个入海排污口超标排放和污染物排海通量较大亦是造成邻近海域海水质量超标的主要原因。

大连湾湾顶的大连湾工业与城镇用海区、大连湾保留区和棉花岛农渔业区夏季海水质量劣于第Ⅳ类海水质量标准,分别超出功能区水质要求2个等级、1个等级和2个等级。周边主要排污口有9个,分别为P07、P08、P09、P10、P12、P14、P15、P17和P2015-01,均存在污染物超标排放情况,主要超标污染物为悬浮物。虽然,这些排污口整体达标排放情况尚可,但由于污染物排污总量较大,其中氨氮和COD年排海量分别约为755和1 900 t,占到大连市2015年已监测排污口氨氮和COD排海总量的9.3%和14.4%,从而造成邻近海域海水质量超标。

普兰店湾三十里堡工业与城镇用海区、松木岛港口航运区和普兰店湾保留区全年海水质量均劣于第Ⅳ类海水质量标准,分别超出功能区水质要求2个等级、2个等级和1个等级。周边主要排污口有5个,分别是P23、P24、P25、P2015-02和P2015-03。5个排污口均存在超标排放情况,其中P23为大连市超标最严重的排污口之一,其氨氮、COD、总氮和总磷严重超标,P24和P25氨氮和BOD超标,P2015-02和P2015-03总磷和BOD超标。5个入海排污口氨氮和COD年入海量分别约为4 567和1 206 t,占到大连市2015年已监测排污口氨氮和COD排海总量的56.2%和9.2%。5个入海排污口超标排放和污染物排海通量较大是造成邻近海域海水质量超标的主要原因。

凌水湾工业与城镇用海区全年海水质量均劣于第IV类海水质量标准,超出功能区水质要求2个等级,其中无机氮和活性磷酸盐超标严重。周边排污口只有P19,该排污口为大连市区超标最严重的排污口之一,BOD、COD、总磷、总氮和氨氮均严重超标,其2015年氨氮和COD排海量分别约为139和282 t。同时,大量的围填海工程导致该海域海水交换能力变弱,环境自净能力降低。以上两方面原因可能是导致凌水湾工业与城镇用海区海水质量超标的主要原因。

P18邻近海域夏季活性磷酸盐浓度劣于第Ⅳ类海水质量标准,超出功能区水质要求3个等级;并且其邻近的大连海滨旅游休闲娱乐区秋季无机氮劣于第IV类海水质量标准。该功能区周边已监测排污口只有P18,虽然其在2015年存在氨氮、COD、BOD、总氮和总磷超标情况,但氨氮和COD排海量较少,分别为2.7和4.3 t,不足以造成大面积无机氮超标。据此推断,大连海滨旅游休闲娱乐区的超标情况可能是由P18以外的其他排污口造成的。

-

目前,由大连市入海排污引起的环境问题主要包括大连湾富营养化和赤潮频发、普兰店湾富营养化严重和凌水湾污染严重等。

1)大连湾入海排污总量过大,导致富营养化和赤潮频发。2015年,大连湾全年平均约35%面积的水体呈现富营养化状态,秋季近乎全海域(78.7%)处于富营养化状态之下。2015年大连湾海域赤潮爆发面积达48 km2,约占大连湾海域面积的27.6%。虽然目前大连湾入海排污口污染物达标排放情况尚可,但在排海的污染物中氨氮和COD排海通量约为755和1 900 t,陆源排污总量偏大,与大连湾自身净化能力不匹配,从而导致大连湾环境质量状况较差,造成大连湾大面积海域呈现富营养化。

2)P25排放大量氨氮,导致普兰店湾富营养化严重。P25排污存在氨氮超标且排海量巨大(2015年为4 374 t)的问题,氨氮排海量占普兰店湾入海排污口氨氮排海总量的95.8%,占大连市已监测排污口氨氮排海总量的53.8%。2009年年底周边一化工厂投产运行,导致第二年普兰店湾无机氮浓度显著升高,由2009年夏季的0.12 mg/L迅速升高至3.44 mg/L(约是劣IV类水质标准阈值的7倍)。普兰店湾走航监测结果显示P25邻近海域氨氮和无机氮浓度均高于鞍子河和龙口河邻近海域浓度。上述3方面因素表明,P25的排污是造成普兰店湾严重污染和富营养化的最主要原因。

3)凌水河超标严重,导致凌水湾环境质量恶化。凌水湾污染严重,其不但海水中无机氮、活性磷酸盐超标,而且沉积物中的石油类严重超标,使得该海域成为大连市区污染最为严重的海域之一。凌水湾污染严重主要是由于邻近的P19污染物排放严重超标所致。P19为大连市区超标最严重的排污口,BOD、COD、总磷、总氮和氨氮均严重超标,2015年氨氮和COD排海量分别约为139和282 t。

4.1. 入海排污口邻近海域水质达标状况

4.2. 水质超标海域周边排污口排污情况

4.3. 入海排污导致的环境问题

-

本文分析了“十一五”和“十二五”期间的大连市陆源入海排污状况及变化趋势,并结合近岸海域水质状况,对大连市近岸海域赤潮频发、水质富营养化等生态环境问题发生的原因进行了分析。

“十一五”和“十二五”期间,大连市入海排污口普遍存在污染物超标排放的情况,悬浮物、BOD、总磷、总氮、COD和氨氮是主要的超标污染物,P17、P19、P21、P22、P23超标较为严重。“十二五”期间氨氮和COD年均达标排放次数比例较“十一五”期间均略有降低,分别降低了6.2%和1.7%;氨氮和COD年均排海量较“十一五”期间均有大幅减少,分别减少了约24%和78%。

“十一五”和“十二五”期间,复州河和碧流河的COD和石油类超标严重,氨氮、总磷和部分重金属(汞、铅等)也在个别年份存在超标情况。2条入海河流在“十二五”期间年均污染物入海量较“十一五”期间减少了约74%。

“十一五”和“十二五”期间,大连市陆源入海排污较大范围超标和排海通量较多导致部分近岸海域环境质量较差,引发部分近岸海域富营养化问题频发,甚至爆发赤潮、绿潮灾害。

下载:

下载: