-

工业企业地块环境调查中有监测指标超出标准限值情况时,对其超标原因的分析即污染溯源对后续场地健康风险评估及修复治理等环节意义重大。一般情况下,地块污染通常为土壤污染,多数地下水污染则归因于包气带土壤的污染,但有时出现调查地块内某项指标土壤中均未超标,而在地下水中则超出环境评价标准的情况。因此对于单一地下水污染的原因应进行分析,细化场地概念模型,从而为后续地块健康风险评估及修复方案的制定提供有效参考。本文结合某工业企业地块环境调查的实际案例,分析查证了该地块地下水中砷超标的原因,并对相关工作提供技术思路。

全文HTML

-

某工业企业地块位于上海市,面积约7 240 m2,该地块历史上曾为某印染厂,印染厂于20世纪90年代末停产,停产后原有厂房拆除,2009年后作为临时工棚使用,后续该地块规划作为住宅用地开发,2017年场地已全部拆平。

-

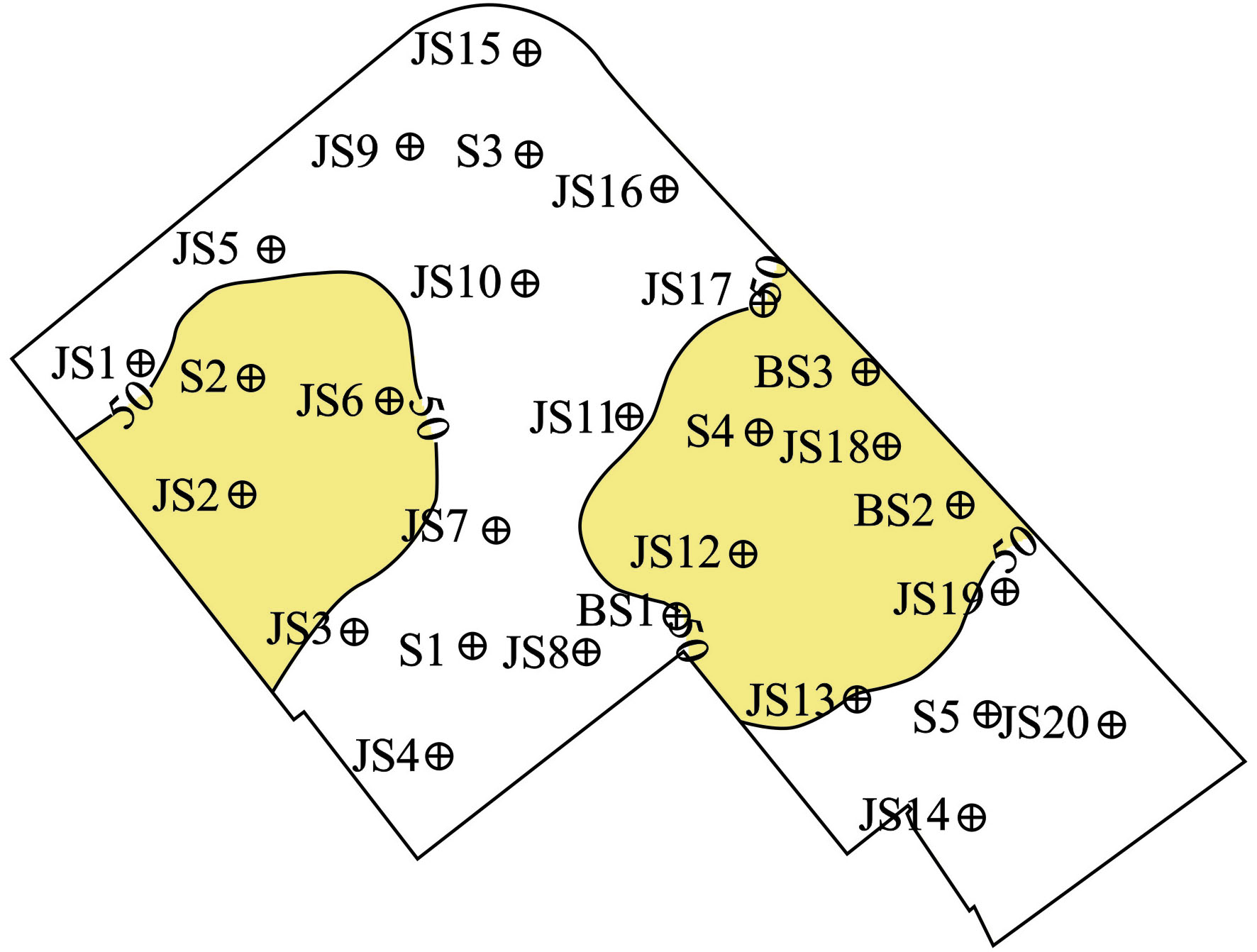

根据《场地环境调查技术导则(HJ25.1—2014)》[1]、《场地环境监测技术导则(HJ25.2—2014)》[2]和《上海市工业用地全生命周期管理场地环境保护技术指南(试行)》[3]中关于工业用地流转的调查点位布设要求,鉴于该场地历史资料严重缺失,缺乏原印染厂的厂房布置等信息资料,无法进行专业判断布点,因此采用系统布点法进行布点。初步调查按照40 m×40 m的网格进行划分,共布设5个土壤和地下水调查点位(S1~S5);详细调查按照20 m×20 m的网格进行划分,共布设20个土壤和地下水调查点位(JS1~JS20),实际实施过程中由于部分加密调查点位仍存在超标情况,为了进一步明确地块污染范围进行了补充采样,共布设3个土壤和地下水调查点位(BS1~BS3)。采样点位置分布情况见图1。

-

本次地块土壤和地下水调查使用SH-30型钻机进行样品采集,土壤采集3个深度的样品:表层(0~0.2 m)、深层(1.5~1.7 m)和(3.0~3.2 m)(由于上海地区水位埋深较浅,深层样品深度均位于潜水含水层),实际采样深度根据现场情况进行调整,共采集土壤样品84个;地下水监测井深度为5 m,共采集地下水样品28个,样品采集与运输过程严格按照国家和上海市关于场地环境调查和土壤样品采集的质量控制要求进行,样品采集后送第三方实验室进行检测分析。检测因子为地块潜在污染特征因子包括重金属(铜、镍、锑、铅、镉、砷、汞和六价铬)、总石油烃、半挥发性有机物、挥发性有机物和多氯联苯。

1.1. 场地概况

1.2. 布点方案

1.3. 样品采集与分析

-

根据初调、详调结果及收集资料分析,场地内埋深在15 m以浅的地基土,主要由填土、粉质黏土和淤泥质粉质黏土组成,呈水平成层分布。按其沉积年代、成因类型及其物理力学性质的差异自上而下依次划分为第①.*?>=>1−1层杂填土、第①.*?>=>1−2层素填土、第①.*?>=>2层浜填土、第②层粉质黏土、第③层淤泥质粉质黏土和第④层淤泥质黏土5个主要层次。各土层的特点及分布情况见表1,土工试验数据见表2。

-

1)地表水。本地块位于中心城区,所在区域周围1.0 km内没有地表水体,场地内也没有地表水体。

2)地下水。场地调查范围内涉及的浅部地下水为潜水,赋存于浅部黏性土中。由于粉性土互层的存在,含水层导水条件良好,受大气降水入渗和部分侧向径流补给,以地面蒸发为主要排泄方式。

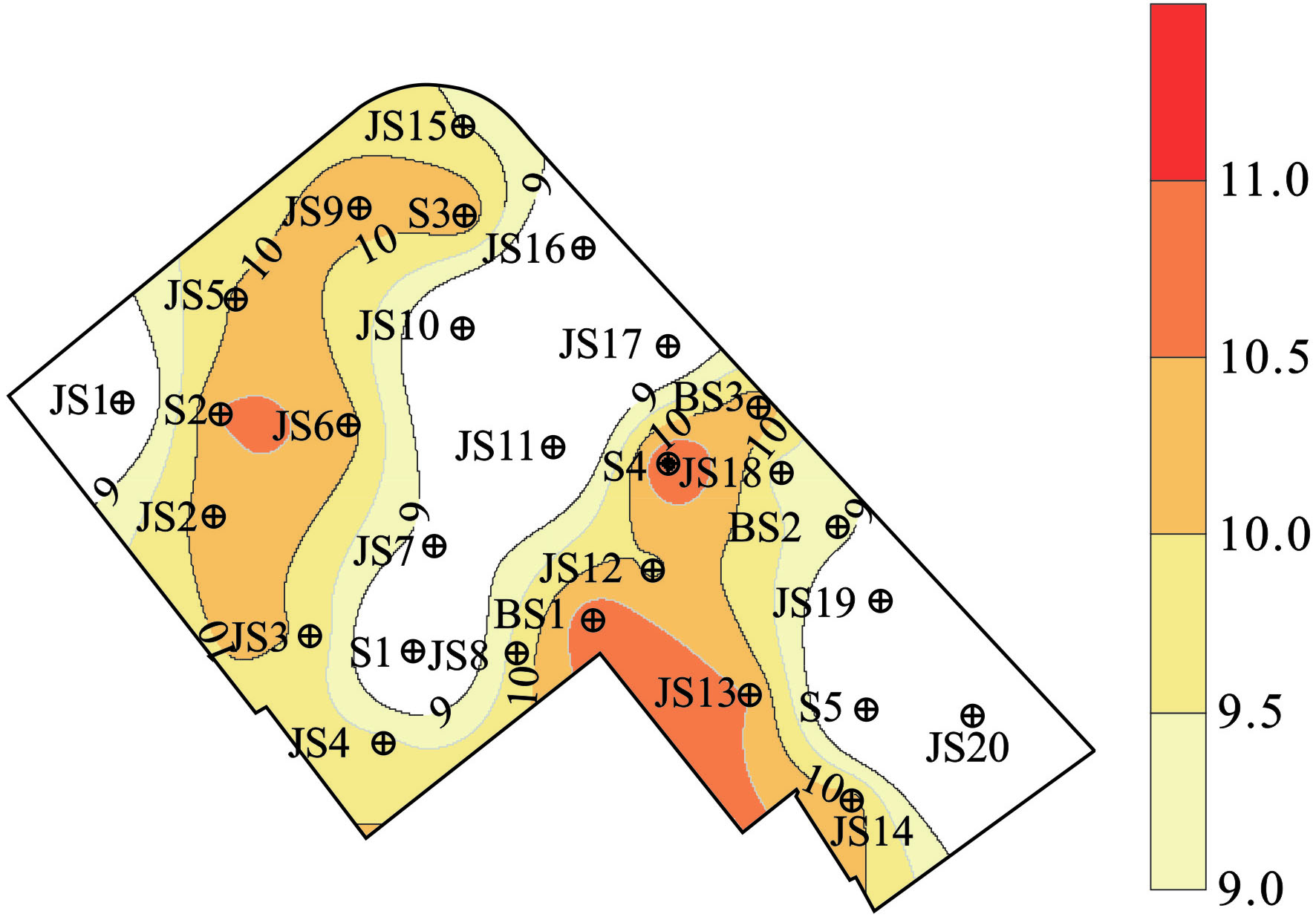

在调查期间,场地内地下水埋深0.5~0.8 m,相应标高在2.68~3.22 m。地块整体地下水流向为西北向东南径流,见图2。

-

土壤样品pH范围为8.1~11.9,部分土壤样品为碱性。土壤样品中重金属(铜、镍、锑、铅、镉、砷、汞和六价铬)、总石油烃、半挥发性有机物、挥发性有机物和多氯联苯指标均未超出《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准:GB36600—2018》[4]中第一类用地筛选值。

-

地下水样品pH范围为7.1~11.1,部分地下水样品为碱性。地下水样品中除重金属砷外,其余重金属、总石油烃、半挥发性有机物、挥发性有机物和多氯联苯指标均未超出《地下水质量标准:GB/T 14848—2017)》[5]IV类用地标准值。地下水中pH和砷检出浓度范围见表3。

2.1. 地层分布情况

2.2. 水文及水文地质情况

2.3. 土壤调查结果

2.4. 地下水调查结果

-

从表3、图3~4可见,地块地下水中砷超标的点位同时pH均大于9,且大部分为pH值为10~11,呈碱性。

鉴于场地历史上曾为印染厂,主要经营印染布,制造业纺织业棉、化纤纺织及印染精加工棉和化纤印染精加工。印染工艺一般为:坯布→烧毛→退浆→煮炼→漂白→丝光→染色→印花→整理→成品。印染加工的多个工序都要排出废水,包括退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水、印花废水和其他废水,其特点为:pH值高(10~14)、水温高(40~55 ℃)、色度高(800~1 500倍)[6-7]。根据现场地下水采样情况,砷超标污染地下水颜色较深,呈褐色,色度SS为700~14 000倍,其特征与印染废水特征相似,因此地下水pH值的异常升高与地块历史产生印染废水相关。

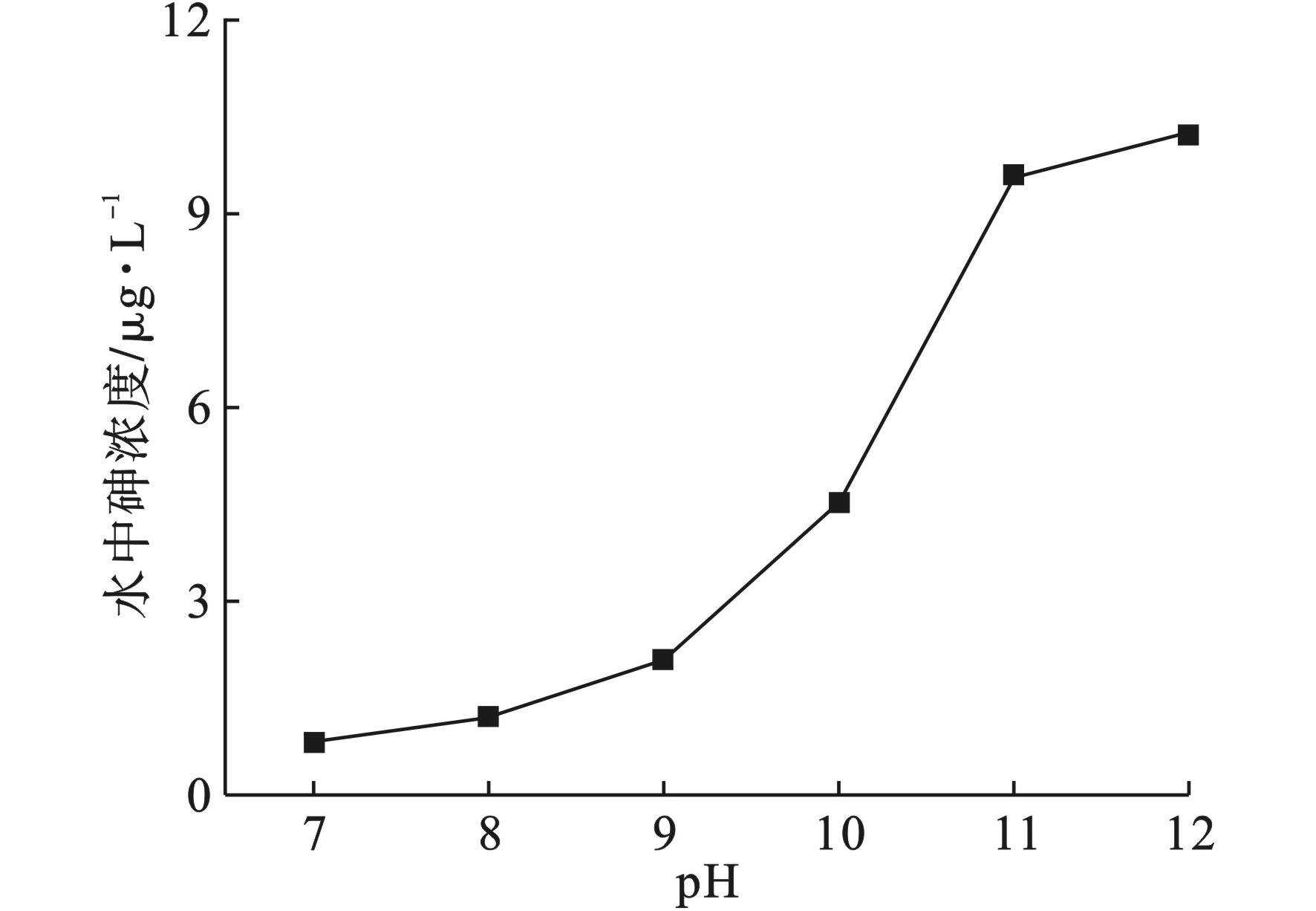

重金属砷在土壤-地下水体系中的环境化学特征与其他重金属不同,当pH升高时,较多的砷被还原成亚砷酸,亚砷酸不易被土壤吸附,同时pH的升高降低了土壤的正电荷,土壤中砷的吸附减少,因此,pH呈碱性或强碱性时,土壤中的砷会解吸到地下水中[8-9],从而导致地下水中砷的浓度上升,出现超标情况。为验证碱性条件下土壤中砷的易解吸特性,进行砷解吸试验,从该地块取pH为中性的土壤50 g,分成若干小份,每份为10 g,并加入50 mL蒸馏水,分别调节pH为8、9、10、11和12,搅拌震荡2 h后离心分离,对上清液进行砷浓度测试,结果见图5。

图5可见,随着pH的增大,水中砷的浓度呈明显上升趋势,说明碱性条件下,土壤中的砷会解吸到水中。

-

地下水中重金属砷超标,但土壤中重金属砷未超标,为分析超标原因,将土壤中砷和pH数据与地下水中情况进行综合分析,统计归类后发现地块土壤和地下水中砷与pH的分布存在4种不同情况,见表4。

表4可知,水土中砷和pH异常情况有3类,第一类为地下水中砷超标的同时水和土的pH值均呈碱性,这说明,地下水的碱性使得土壤也呈碱性,从而促使了土壤中砷的解吸。第二类水和土的pH值均呈碱性,但地下水砷的含量并未超标,说明地下水的碱性使得土壤呈碱性后,并未导致砷浸出超标,该类土中砷的浓度和第一类中土壤砷的浓度相比较低,而地下水中砷浓度虽未超出标准,但浓度值明显高于水土均正常时的地下水砷浓度范围2.3~10.0 μg/L,这说明水土pH的升高同样促使了土壤砷的解析,但砷的解析量较小,未造成超标。第三类仅存在土pH值高的情况,地下水中pH值和砷均未超标,出现该类情形的点位较少,且pH值高的土样基本为表层样,为杂填土,结合现场采样情况,个别采样点位浅部杂填土中夹有石灰,因此土壤pH值的升高主要与杂填土的复杂成分有关,与地下水无关。

-

综合2.1地块地层分布与3.2水土中砷、pH分布情况,见表5。

表5可知,水土中砷和pH异常情况中的第一类和第二类相应的地层情况均存在②层土的缺失,其中地下水砷超标区域还分布有浜填土。

地块表层多为混凝土地坪和建筑垃圾,下部为杂填土和素填土。以碎石、砖块为主的杂填土孔隙率较大,上部污染物很容易穿过该区域进入素填土。素填土处于地下水位附近,以黏性土为主,渗透性相对较差,容易富集污染物。

通常填土层下卧的第②层粉质黏土较为致密,渗透性很低,一般情况下污染物不宜穿透该层,是污染物良好的天然隔离层[10]。而本地块该土层厚度较薄,埋深较浅,且局部区域缺失,容易造成污染物的下迁;且地下水砷超标区域还分布有浜填土,浜填土含有较多的腐殖质,容易富集污染物。

由于地下水砷超标区域②层土的缺失,③层淤泥质粉质黏土层各向异性显著,局部夹黏质粉土,砂粒和粉粒含量较高,根据表2中室内土工试验结果,所夹黏质粉土层水平和竖向渗透系数达7.68×10−5和5.97×10−5 cm/s,超出一般情况下上海地区③层土渗透系数(2~4)×10−6 cm/s[11],有利于污染物迁移扩散,地下水的易流通使得其强碱性容易影响土壤,从而导致土壤中砷的解吸。

3.1. 地下水中砷超标与pH的关系

3.2. 地下水中砷超标与土壤中砷和pH的关系

3.3. 地下水中砷超标与地层分布的关系

-

1)地下水中砷超标点位的水土pH均呈强碱性,原因主要为地块原印染厂生产过程中产生大量碱性印染废水,使得地下水pH普遍较高,造成土壤中重金属砷解吸后进入地下水中,导致地下水中砷超标。

2)地下水中砷超标区域的②层土普遍缺失,部分区域有浜填土,③层土中夹砂土和粉土,垂向和水平向渗透系数均较大,有利于地下水的迁移扩散,地下水的强碱性易影响土壤,导致土壤中砷的解吸。

3)工业企业地块场地环境调查时出现单一地下水超标的情况,应结合该污染物在土壤中分布情况,以及pH值等异常因子和地层分布情况,同时联系地块历史生产情况综合分析,找出超标原因,本案例对地块环境调查中遇到的检测指标超标原因探查具有一定的借鉴意义。

下载:

下载: