-

2000年,《全国生态环境保护纲要》第一次在我国明确提出“维护国家生态环境安全”的目标。2014年,习近平总书记在中央国家安全委员会第一次会议中将生态安全纳入国家安全体系的重要内容。生态安全的定义分为广义和狭义两类。广义的生态安全是指为了维护人类安全、健康和发展,地球资源和环境的有效保护和利用而应该具有的发展状态或水平;狭义的生态安全是专指人类生态系统的安全,以人类生存环境为对象,是维护自然和半自然生态系统的安全[1]。生态安全是一个区域赖以生存和发展的生态环境处于不受或少受破坏与威胁的状态[2],本质是维护区域提供生态服务功能的能力,促进人与自然协调发展。

生态安全评价是生态安全研究的核心。主要目标是为了摸清区域生态现状、生态环境压力[3]。要使生态安全具有现实意义,唯有对生态环境因子及生态系统整体进行可靠的、可行的、并能为决策者提供指导信息的生态安全评价才能实现[4]。目前,关于生态安全评价的研究成果丰硕,但还未有统一的研究范式。研究尺度涉及县域[5]、市域[6]、省域[7]、城市群[8-9]和流域[10-11]等;研究对象涉及森林[12]、土地[13-17]、海洋[18]和城市生态安全[19-21]等,其中以土地生态安全评价居多;研究视角包括时间维度的演变趋势分析[22]、空间维度的空间分布特征分析[23]以及时空双维度的时空演变特征分析[24],同时也有对生态安全变化的预测性分析[25-26];评价方法主要有PSR[10, 12-13, 16](压力—状态—响应)、DPSIR(压力—状态—影响—响应)[27]等。乡镇单元是政策具体执行和实施效果体现的基础单元,受限于数据统计口径,目前基于乡镇层面的生态安全研究相对较少。本文借鉴大尺度研究方法,尝试以乡镇为单元进行生态安全综合评价和分区划分,制定分区管控措施,以期为荆门市制定维护区域生态安全的政策提供参考。

全文HTML

-

荆门市位于湖北省中部,汉江之滨。东经111°51′~113°29′,北纬30°32′~31°36′,地势东、西、北部三面高,中、南部低,呈簸箕状向南敞开,形成低山、丘岗和平湖变势(西北部为荆山余脉,东北部为大洪山余脉,汉江南北贯穿,湖泊水库众多),国土面积1.24万km2。2015年,荆门市下辖京山县、沙洋县、钟祥市、东宝区、掇刀区、漳河新区和屈家岭管理区,常住总人口289.4万人。

-

对荆门市行政区划图(1:220 000)进行地理配准后矢量化,构建矢量数据库;从地理空间数据云平台下载荆门市30 m×30 m的DEM数据。经济社会、资源环境等基础属性数据来源于《荆门市2016年统计年鉴》、《荆门市2015年环境统计数据》和《荆门市2015年水资源公报》等,用水总量、水资源量、化肥施用量、废水排放量、SO2排放量和烟(粉)尘排放量等由于缺少乡镇层面的数据,根据县(市、区)的数据进行估算得到。

-

运用PSR模型,从压力、状态和响应3个层面构建荆门市生态安全评价指标体系,共17项指标。其中压力类指标反映开发活动对区域生态安全造成的人为扰动,包括人口集聚及污染物排放对生态安全造成的影响,设置城镇化水平、人口密集度等8项指标;状态类指标反映区域自然资源、生态系统的状况,设置平均地形起伏度、人均水资源量等4项指标;响应类指标反映区域应对压力的响应能力,包括产业转型、对健康的维护能力和对污染的控制能力,设置第三产业从业率、千人拥有医生数、农村垃圾污水集中处理率等5项指标,见表1。

压力类指标:城镇化水平由各评价单元的城镇人口与总人口的比例表示;人口密集度由常住人口与国土面积之比表示;用水强度由所在地区总用水量与财政总收入的比例表示。各乡镇用水量数据根据县市区用水量按照工业产值及人口规模比例进行估算;废水、SO2、烟(粉)尘排放强度分别由所在地区废水、SO2和烟(粉)尘的排放总量与财政总收入的比例表示。各评价单元数据根据县市区污染物排放量按照工业产值比例估算;化肥施用强度由化肥施用总量与耕地面积的比例表示,乡镇化肥施用量由所在县市区化肥施用总量按照乡镇耕地面积比例估算。状态类指标:平均地形起伏度由特定区域内最高点海拔高度与最低点海拔高度的差值表示;人均水资源量由水资源总量与常住人口比例表示,乡镇用水总量由所在县市区水资源总量按照乡镇国土面积比例估算;人均耕地拥有量、人均财政收入由各乡镇的耕地面积、公共财政收入与常住人口的比例计算得到。响应类指标:第三产业从业率由第三产业从业人数占本区域从业总人数比例表示;千人拥有医生数由医生数与常住人口比值表示;农村自来水普及率由所在地通自来水的村数量占区域行政村总数比例表示;农村垃圾、污水集中处理水平分别由农村垃圾、污水集中处理的村数量占区域行政村总数比例表示,由于受城区垃圾污水集中处理的影响,部分街道缺少的数据统一按100%计算补齐。

-

利用熵值法确定指标权重,构建原始指标数据矩阵

$x = {({x_{ij}})_{m{{ \times }}n}}$ (0≤i≤m,0≤j≤n),为消除指标量纲影响,正、逆向指标分别选取以下公式进行标准化处理见式(1)。将标准化后形成的矩阵进行平移处理后,按照下述公式计算指标权重见式(2~4)。

式(2~4)中:xij为第i个单元指标j的值;x'ij为第i个单元指标j标准化值;xijmax为第i个单元指标j的最大值,xijmin为第i个单元指标j的最小值,ej为指标j熵值;gj为指标j的差异性系数;aj为指标j的权重。

-

计算第i个评价单元的生态安全得分,计算见式(5)。

式(5)中:Si为第i个单元生态安全评价得分;aj为指标j权重;x'ij为第i个单元指标j标准化值。

-

引入因子贡献度、指标偏离度和障碍度3个指标,诊断影响生态安全的主要障碍因子[28]见式(6~7)。

式(6~7)中:因子贡献度即单因素对总目标的权重Wj;偏离度Ij即单项指标与生态安全目标之间的差距;障碍度Oj表示单项指标对生态安全的影响程度;xij为各项指标标准化值。

2.1. 数据来源

2.2. 研究方法

2.2.1. 评价指标体系构建

2.2.2. 指标权重确定

2.2.3. 生态安全评价分值

2.2.4. 障碍度模型

-

荆门市各评价单元生态安全得分结果见表2,各单元生态安全分值差别明显,最高值为最低值的1.91倍。

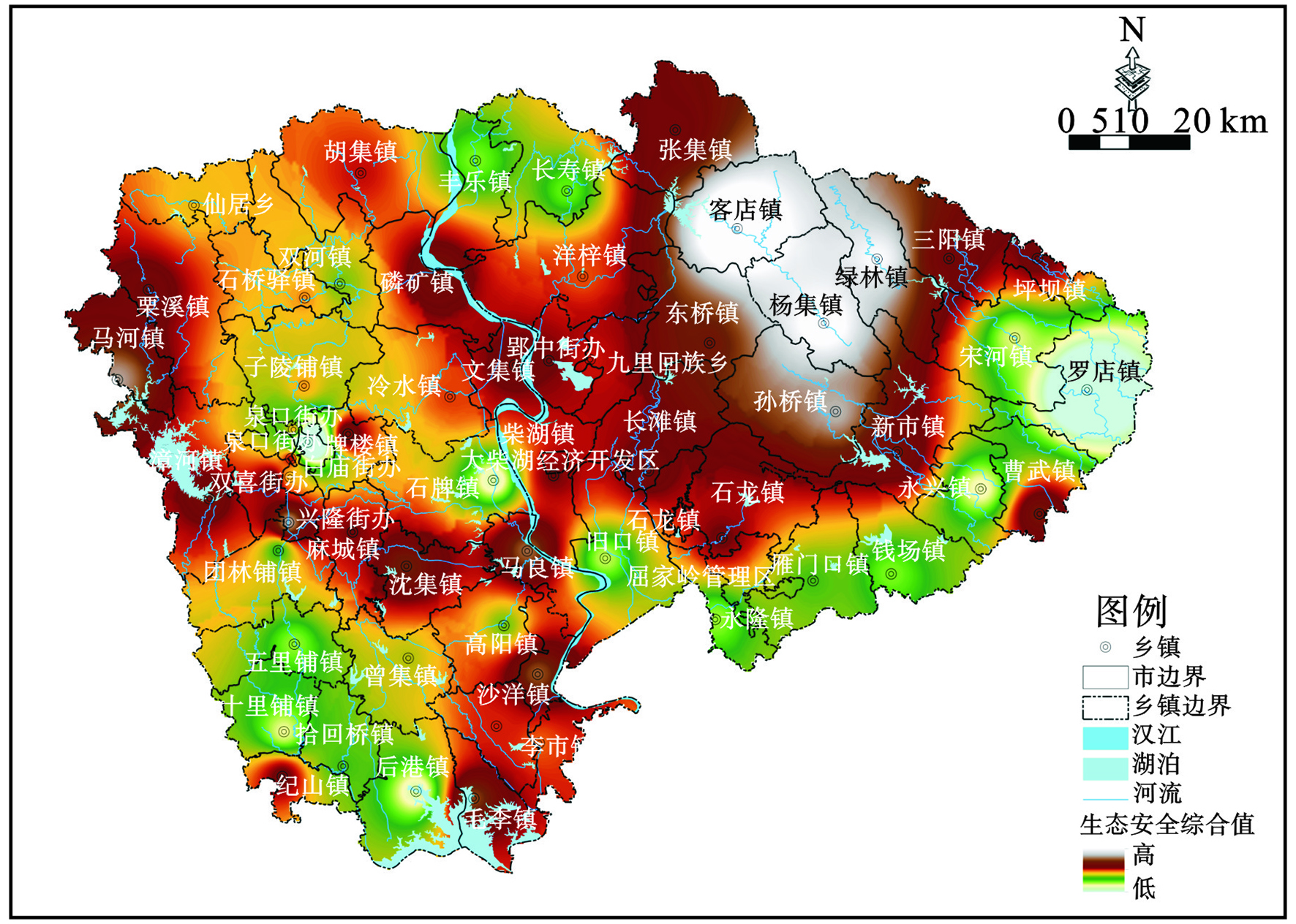

利用ArcGIS10.2进行全局趋势面分析,分析显示,全市生态安全分值在东西方向上整体上呈现上升趋势,东部地区整体上高于西部地区;在南北方向上整体上呈现下降趋势,北部地区整体上高于南部地区,且在东西方向的变化趋势较南北方向的变化趋势相对明显,运用反距离权重法进行空间插值形成连续表面,见图1。

高值区主要分布于东部的大洪山、西部的荆山以及南部长湖范围部分区域。其中,客店镇、杨集镇、绿林镇、孙桥镇和马河镇的生态安全分值分别达到77.024、73.214、72.076、69.413和69.126,居全市前五位;低值区主要分布在荆门市区、钟祥市南部、沙洋县西部及京山县东南部部分区域。掇刀区白庙街道生态安全分值仅为40.381,为全市最低值。

-

利用障碍度模型识别生态安全的主要影响因子,为制定分区管控措施提供参考。由于指标较多,根据障碍度大小仅列出排名前五位的障碍因子[28],见表2。平均地形起伏度(x9)、人均水资源量(x10)、人均耕地拥有量(x11)、人均财政收入(x12)、第三产业从业率(x13)、千人拥有医生数(x14)和农村污水集中处理水平(x17)等指标的出现次数相对较多,说明这些指标对评价值的影响相对明显,为重要调控因素。根据各评价单元主要障碍因子的结构特征,全市可大致概括为城镇发展压迫性、工业污染胁迫型、经济发展受限型和农业面源助推型4种类型。其中,龙泉街道、泉口街道、掇刀石街道、新市镇、大柴湖经济开发区、沙洋镇等典型障碍因子包括城镇化水平(x1)、人口密度(x2)、人均水资源量(x10)和人均耕地拥有量(x11),表明这些区域生态安全受城镇化快速发展的影响较为明显,为城镇发展压迫型;作为全市生态安全分值最低的地区,白庙街道受工业污染排放的影响最为明显,其主要障碍因子为工业废水排放强度(x6)、SO2排放强度(x7)、烟(粉)尘排放强度(x8)以及用水强度(x4)等,为工业污染胁迫型;罗店、宋河、坪坝、三阳、绿林和杨集等镇,人均财政收入(x12)、千人拥有医生数(x14)和农村污水集中处理水平(x17)的影响相对突出,这些区域经济发展水平相对较低,污染治理能力相对滞后,为经济发展受限型;五里铺、后港、曾集、洋梓、胡集和旧口等镇的典型障碍因子为化肥施用强度(x5),这些区域受农业面源污染影响相对较大,为农业面源助推型。

3.1. 生态安全分值空间分布特征

3.2. 生态安全障碍因子分析

-

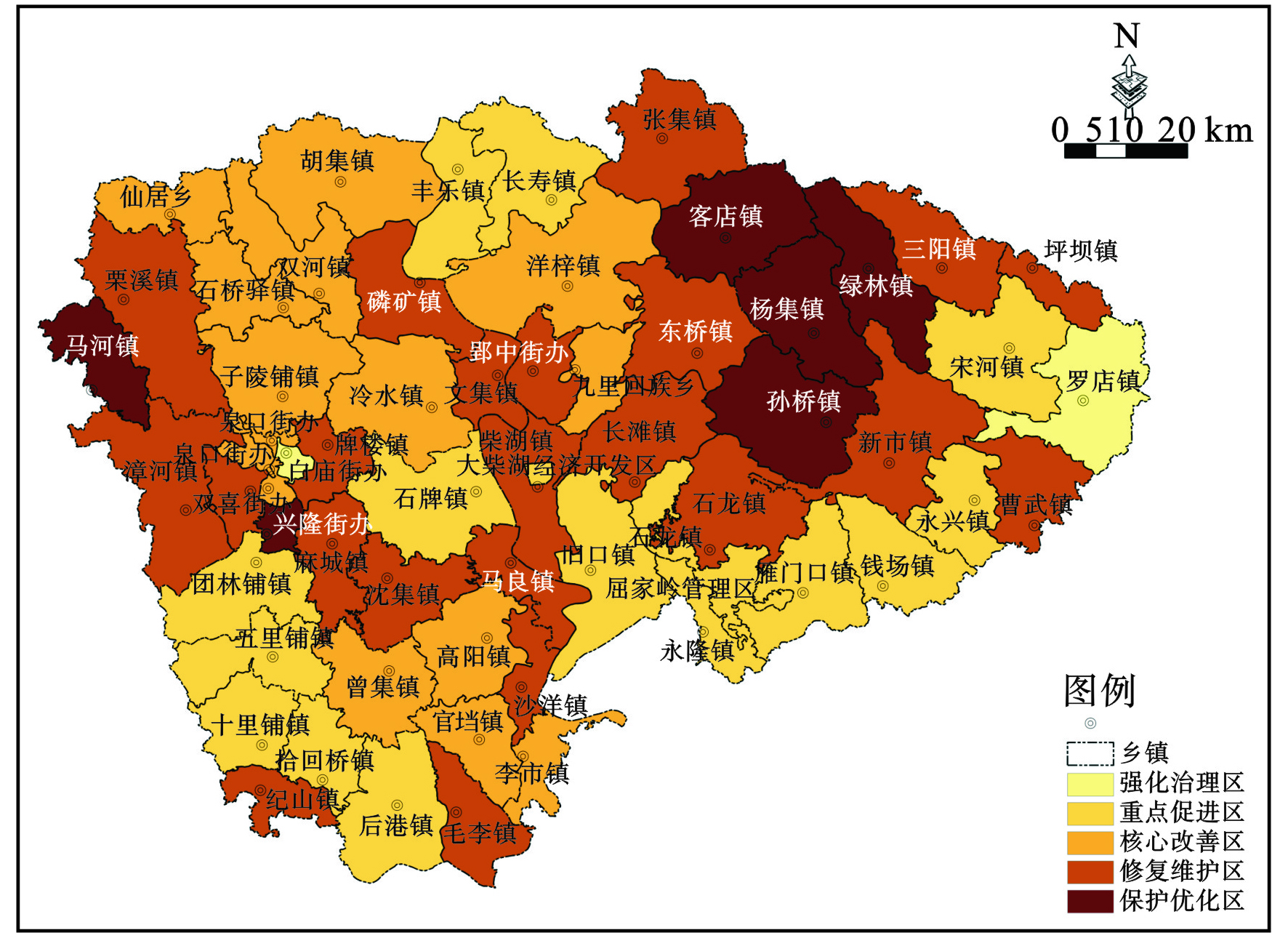

依据生态安全分值大小,利用自然断点法,将全市61个评价单元划分为保护优化区、修复维护区、核心改善区、重点促进区和强化治理区5个等级,见图2。结合指标分析以及影响各乡镇生态安全的主要障碍因子,提出分区重点管控措施。

-

主要分布在荆山和大洪山范围内,为山区的核心区,也是经济发展相对薄弱的地区。这些区域生态安全压力低,生态安全度高,是维护全市生态安全的最重要区域,要加大山体的保护与修复,因地制宜发展生态农业和生态旅游业,提升环境治理能力和生态修复水平,以维护良好生态功能。

-

主要分布于荆山和大洪山沿线、汉江沿线区域以及大中型湖泊水库所在地。该区域生态安全压力较低,生态安全状态及生态安全响应能力较高,是维护全市生态安全的重要组分。但作为重点河流、湖库的所在地或重要影响区,水资源、水环境和水生态保护面临较大压力。要以汉江、漳河水库、长湖、温峡口水库和惠亭水库等重点河流、湖库为重点,大力开展水污染防控与治理;加强农村地区环保基础设施建设,提高垃圾、污水集中处理率。郢中街办、磷矿镇、文集镇、新市镇和沙洋镇要加大对工业污染物排放的控制与治理。

-

主要分布在荆门市西北部地区以及沙洋县中部。该区域为荆门市主要的工业集聚区,工业污染物的排放与治理是该区域生态安全面临的主要制约因素。应重点发展绿色低碳循环经济,促进工业污染物减排,构建合理、有序的生产生活方式,减轻人为开发活动的干扰。

-

主要分布在荆门市的东南和西南方向以及汉江沿线的丰乐镇、石牌镇和旧口镇。该区域人均耕地面积高,是农产品主要种植区,化肥施用强度高,农业面源污染治理压力大,且农村污水集中处理的水平较低。要重点推进种植业清洁生产,加大测土配方施肥的推广力度,大力推广节肥、节药和农田污染治理等适用技术。加强农村生活污水、生活垃圾集中处理设施的建设与运营管理。

-

包括白庙街道和罗店镇。该区域生态安全得分低,白庙街道的主要制约因素是生态安全压力因子,主要是人口密度大、工业开发强度大导致污染物排放强度大,环境污染比较明显,是生态环境治理与保护的重点区域;罗店镇的主要制约因素是生态安全响应因子,主要是农村生活垃圾与生活污水集中处理程度低,农村环境污染治理能力亟待提升。

荆门市生态安全分区类型及空间范围划分见表3。

4.1. 保护优化区

4.2. 修复维护区

4.3. 核心改善区

4.4. 重点促进区

4.5. 强化治理区

-

全市生态安全评价值整体上呈现东高西低、北高南低的空间分布格局。根据生态安全分值的计算结果,将全市61个评价单元划分为保护优化区(占比9.83%)、修复维护区(占比34.43%)、核心改善区(占比26.23%)、重点促进区(占比26.23%)和强化治理区(占比3.28%),其中,保护优化区与修复维护区是核心区。为提升荆门市域的生态安全,提出以下建议。

1)以保护优化区与修复维护区为核心,构建以荆山、大洪山主要山体以及汉江、漳河水库、惠亭水库和长湖等重点河湖水库为基本骨架的荆门市生态安全格局。

2)落实分区、分类管控政策体系。保护优化区以荆山、大洪山山体保护为核心;修复维护区以重点河流、湖库保护为核心,重点关注水资源、水环境与水生态修复;核心改善区以打造绿色循环经济产业体系为重点任务,减轻工业污染对环境的影响;重点促进区以农村面源污染治理、环境基础设施完善为核心;强化治理区是治理的先行区,白庙街道重点突出工业污染治理,罗店镇重点推进农村环境基础设施建设,提高生活污水、生活垃圾无害化处理水平,全面改善农村人居环境。

3)构建不同县(市、区)之间和同一县(市、区)不同乡镇之间的双重生态安全横向生态补偿机制,并制定相应实施办法,量化各区域对全市生态安全维护的贡献度,确定生态补偿的资金额度。

该项研究尝试以乡镇为基本评价单元,根据设置的指标体系评价生态安全并进行分区划分,能够为生态安全维护的空间单元管控提供参考。由于部分指标并未在乡镇层面进行统计,本研究中只能采用适当方法进行估算,难免对研究结果造成一定的影响,后续还需在以乡镇为单元的生态安全评价指标体系构建和评价方法上开展进一步研究。

下载:

下载: