-

随着国家提出推动长江经济带的发展,修复长江生态环境成为长江经济生态文明建设及可持续发展的首要问题。铜陵硫铁矿集中开采区(以下简称“集采区”)位于长江经济带大型矿产资源基地——安徽铜陵-马鞍山铜铁资源基地,是长江下游典型的硫铁矿集采区。随着人类矿产资源开发利用活动的不断发展,由矿山开采所引起的矿山地质环境问题较多,给当地经济建设和人民生命财产造成了严重的损失,同时也极大影响和制约着铜陵地区社会经济和矿业经济的可持续发展。因此,急需开展集采区矿山地质环境系统调查研究,对区内矿山地质环境现状和发展趋势进行分析研究,为矿山地质环境调查、监测、保护与修复治理提供支撑与服务,促进该地区矿产资源开发与地质环境协调发展,实现生态文明建设及可持续发展。

目前国内矿山地质环境问题方面的研究较多[1-5],而对铜陵硫铁矿集采区矿山地质环境现状的研究比较少,且不全面,缺乏系统性。李闽等[6]介绍了铜陵矿区的矿山地质环境问题和保护治理现状,针对治理工作存在的问题提出了矿山地质环境治理对策建议;王旭东等[7]对铜陵市从城市地质环境质量角度进行了评价,重点研究了城市建设中存在的水土污染、岩溶塌陷等地质环境问题。本研究在收集前人调查研究资料的基础上,通过野外实地调查,系统地研究了铜陵硫铁矿集采区矿山地质环境问题现状,并对其发展趋势进行了分析预测,为长江下游铜陵地区 “山水林田湖草”生态修复治理提供基础支撑和服务。

全文HTML

-

研究区位于安徽省中南部、长江下游南岸,北接合肥,南连池州,东邻芜湖,西临安庆,行政划属铜陵市域及芜湖市繁昌县、南陵县,坐标范围:东经117°45′00″~118°15′00″;北纬30°50′00″~31°10′00″,总面积约1 200 km2。研究区地处沿江低山丘陵平原区,地形总体呈现东南高西北低,海拔约在 100~500 m 之间。

研究区地层整体出露较齐全,从奥陶系至第四系均较发育,全区地层岩相以碳酸盐岩最为发育,累计厚度达1 500 m以上。区内主要地下水类型有松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类岩溶水和基岩裂隙水3个类型,碳酸盐岩类岩溶水分布范围最广。

-

据《铜陵市矿产资源总体规划(2007~2020年)》[8],研究区查明资源储量矿产共26种,主要包括煤、铁、铜、金、银、硫铁矿和水泥用灰岩等,矿产地164处(不含共伴生矿床169处)。铜、金、硫铁矿和水泥用灰岩储量分居安徽省第1、1、2和2位,矿产地分布集中,但共伴生矿产多、贫矿多、富矿少。铜、金、银和铁等金属矿产及硫铁矿主要分布在铜官山、狮子山、新桥和凤凰山等地;石灰岩主要分布在铜陵天门镇、长龙山和繁昌县等地。

截至2018年底,研究区开发利用矿山133座,开发利用矿种19种,主要开发矿种为铜矿、金矿、硫铁矿和水泥用灰岩等,开采方式主要为露天开采和井工开采。据本次调查统计,生产矿山54座,在建矿山6座,闭坑矿山73座;大型矿山23座,中型矿山14座,小型矿山96座。

1.1. 研究区基本概况

1.2. 矿产资源开发利用现状

-

研究区内矿山地质环境问题主要为:矿山地质灾害,主要包括地面塌陷、崩塌和滑坡;含水层破坏;土地资源损毁;地形地貌景观破坏;水土环境污染。其中以地面塌陷、含水层破坏和水土污染为主。

-

研究区地质灾害较发育,主要地质灾害类型为岩溶塌陷、采空塌陷、滑坡和崩塌。截至 2018 年底,区内共调查发现地质灾害42处,规模以小型为主,见表1[9]。

表1可知,地面塌陷是研究区内最严重的地质灾害,发生数量占42.86%,其危害及损失也较严重。区内岩溶塌陷的主要产生原因与周边矿山开采、大量疏干排水有关,而采空塌陷主要由矿山地下采矿引起,部分地面塌陷受岩溶作用和矿山地下开采的共同影响,如顺安镇新湖村塘坝组塌陷,目前塌陷仍在持续中。

滑坡和崩塌发生数量相对较少,主要分布在矿山附近,特别是矿山的露天采场,其发生受多种因素作用影响:矿山开采形成的高陡边坡,岩土体中发育的原生节理或裂隙、软弱结构面,降水等。

研究区调查的各类矿山地质灾害中,以铜矿矿山地质灾害为主,为20处,占调查矿山地质灾害总数的47.62%;其次是硫铁矿矿山,为15处,占比为35.71%,见表2[9]。

-

研究区内矿山数量多,且开采时间久(始于20世纪五六十年代),受当时技术条件的限制,矿产资源开发对土地资源的损毁严重。截至 2018 年底,全区因矿业开发占用和破坏土地资源共3 077.53 hm2,主要表现为以下5个方面。

1)露天采场,占地和破坏土地总面积1907.14 hm2,占全区矿业开发占用和破坏土地总面积的 62%,其中以建材类石灰岩矿山为主,金属矿山多为地下开采,占用破坏土地相对较少。

2)工业广场,占地和破坏土地总面积304.65 hm2,占全区矿业开发占用和破坏土地总面积的 10%,包括矿山工业场地、地面辅助设施和运输道路等,主要是规模较大的矿山因矿山开采时间长、产量大,因此,矿山生产系统和辅助生产系统服务的地面建筑物、构筑物以及有关设施较多,占地面积较大。

3)废石(土、渣)堆场即固体废弃物堆,占地和破坏土地总面积496.00 hm2,占全区矿业开发占用和破坏土地总面积的 16%,主要是大型的排土场和废石堆场。

4)尾矿库,占地和破坏土地总面积353.96 hm2,占全区矿业开发占用和破坏土地总面积的 11%,区内规模较大的尾矿库有20多个,主要为山谷型尾矿库。

5)矿山地质灾害,主要是规模较大的地面塌陷和滑坡对土地资源的破坏,以地面塌陷为主,占地和破坏土地总面积15.77 hm2,占全区矿业开发占用和破坏土地总面积的1%。

本次调查统计,研究区内占用和破坏的土地类型包括耕地4%、林地92%、草地1%、园地0、建筑用地0和其他地类3%。其中占用和破坏林地的面积最多,达2 818.12 hm2,占损毁土地总面积的92%。由此可见:露天采场是对土地资源损毁的主要表现形式,压占毁损土地类型主要为林地。

此外,研究区内硫铁矿矿山占用和破坏土地资源302.59 hm2,占全区矿业开发占用和破坏土地总面积的9.83%,破坏方式主要为露天采场和废土(石)堆场。

-

研究区地形地貌景观破坏主要表现在矿山开采形成的采坑、废石堆、排土场以及工业场地等对地貌景观和生态环境的破坏,特别是交通干线两侧的地形地貌景观破坏较严重。其中以大中型矿山的露天采场和规模较大的排土场为主。露天采场挖损山体使岩石直接裸露,破坏原生地形地貌景观;排土场压占覆盖土地,改变原生地形地貌结构。近几年,当地政府越来越重视矿山地质环境保护,不断加大对主要交通干线两侧的地形地貌景观及生态环境的保护和恢复治理力度,使其发展势头得到有效遏制,地质环境逐步好转。

-

研究区内矿业开发对含水层的影响破坏主要表现为破坏地下水均衡系统、破坏含水层结构。

首先,矿山长时间、大降深疏排地下水使得矿区及周边地区地下水位持续下降,加剧了区域地下水资源不均衡,造成矿区及邻近地下水资源枯竭,部分矿山排水还诱发了岩溶塌陷。同时由于矿山开采较集中,导致地下水水位降深过大,形成了大量地下水降落漏斗,主要分布在新华山铜矿—朝山矿区、冬瓜山铜矿区、新桥硫铁矿矿区和天马山金硫矿—华金矿一带,且呈逐年扩展形式。区内矿山疏排地下水类型以碳酸盐岩裂隙溶洞水为主,碎屑岩裂隙水相对较少;影响较大的主要为大中型矿山。据调查统计显示,全区矿山日排水量一般约5.8~7.8万t,排放量较大的矿山为新桥硫铁矿、冬瓜山铜矿、天马山硫金矿等,见表3。

其次是井工开采沟通矿层顶板或底板含水岩组,串通上部含水层,对含水层结构造成破坏,甚至可能引起含水层水质污染。据本次调查,目前矿业开发对区内地下水污染影响较小,但仍需继续监测与保护。

-

研究区矿山废水和废渣对周边环境的影响表现为:废水的排放不仅引起地表水和土壤的污染,还会下渗污染地下水;废渣的堆放不仅占压大量的土地,而且长期堆放的废渣经日晒雨淋产生的淋滤水,污染周边水源和土壤,此外矿渣、尾矿泥沙裸露常造成粉尘飞扬,给矿区及周围居民的生产生活带来极大的不便。

1)矿山废水排放。截至2018 年底,区内存在废水排放的矿山34座,均为地下开采矿山,排水类型主要为综合生产废水及井下排水,各矿山累计排放废水量约2 000万t/a,主要集中在新桥硫铁矿、冬瓜山铜矿和天马山金硫矿等国有大中型矿山,这些矿山多是采、选、冶金为一体,废水排放占比约80%。这些大中型矿山废水综合利用程度较高,多数实现了采矿废水集中处理、封闭循环使用和集中达标排放,废水利用程度能达到91%~94%。但一些私营矿山和小型矿山由于资金、监管力度等原因,产生的废水甚至未经处理或简单处理,便直接或间接排放。 这些废水,特别是酸性废水,对周边水土环境造成了污染。

2)矿山废渣的排放。区内废渣主要堆存在新桥硫铁矿、冬瓜山铜矿和天马山金硫矿等国有大中型矿山的排土场(废石土)及尾矿库,其他露采矿山零星堆积,堆存总量较少。截至2018 年底,区内共有大型尾矿库21座,累计堆存尾矿约4 789.54万t;全区累计堆放废石土约3 971.5万t,主要堆存在露采矿山,以硫铁矿山为主。废石土和尾矿长期堆放,在雨水反复冲刷下,产生大量含有重金属的淋溶水,给矿区及周边农田土壤和水体带来严重的污染。

据本次调查,研究区表层土壤整体为无污染-轻度污染状态,中度-重度污染占25.32%(采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准:GB15618—2018》[10]作为评价标准),主要分布在铜矿、硫铁矿矿山集中开采区和选矿厂附近,其中Cd、As、Cu、Pb和Zn元素污染水平较高,Hg元素几乎未达到污染水平。污染原因主要为矿山露天采场及开采产生的矿坑水、排土场和尾矿库的淋滤水、选矿厂废水。矿山周边总体的土壤污染程度较严重,随着与露天采坑距离的增加,污染呈现出降低的趋势;排土场周边的土壤污染迁移主要与地形分水岭,受地表水径流方向控制;土壤重金属污染影响深度一般为50 cm~2 m不等,与地表的污染程度有关,污染程度随深度增加而递减。

地表水受矿业开发活动影响较大,超标组分主要为Fe、Hg和SO42−(采用《地表水环境质量标准:GB3838—2002》[11]Ⅱ类标准值为评价标准),其次为As、Pb、Cu和Zn;重污染和严重污染区约占研究区总面积的30%,主要分布在硫铁矿和铜矿的矿山采场、选矿厂、尾矿库和排土场附近;污染原因主要为矿山开采、选矿厂及固体废弃物(排土场、废矿石堆及尾矿库)引起的酸性水。而地下水受矿业开发活动影响较小,超标组分为Fe、Pb、As和SO42−,且超标率均<10%(采用《地下水质量标准:GB/T14848—2017》[12]Ⅲ类标准值为评价标准),重污染和严重污染区主要分布在钟鸣硫铁矿一带,主要为矿山排土场堆积的大量固体废弃物,长期受降雨淋滤渗透引起了地下水的污染。

总的来看,研究区土壤重金属污染较严重,地表水和地下水中Fe和SO42−污染较严重,重金属污染影响较轻微。

2.1. 矿山地质灾害

2.2. 土地资源损毁

2.3. 地形地貌景观破坏

2.4. 含水层影响破坏

2.5. 水土污染

-

研究区矿山环境地质问题依其不同类型在分布上有一定的集中性和地域性,其分布特征与问题类型、矿产分布和矿产种类有一定的关系。

1)矿山地质灾害多分布在金属矿山和硫铁矿矿山,其中岩溶塌陷的分布与地形地貌、地层岩性有密切联系:碳酸盐岩地层(如:P1q、T1n)在矿山强排水期间易发生岩溶塌陷,且多分布在低洼处;采空塌陷主要分布在井工开采的金属矿山;滑坡和崩塌多发生于矿山工业场地、露天采场和排土场。

土地资源损毁和地形地貌景观破坏问题分布比较普遍,几乎每一个矿山都不同程度存在这些问题,但破坏影响较严重的区域主要为石灰岩和水泥用灰岩等建材类大中型矿山和露天开采硫铁矿山的露天采场,金属矿山的大型排土场和尾矿库。

含水层破坏问题分布与矿山抽排水量有关,研究区内对含水层破坏较严重的区域主要分布在新桥、狮子山和天马山一带;而水土污染问题的分布还与选矿厂、尾矿库和固体废弃物堆等污染源的分布有关,污染较严重区多为金属矿山、硫铁矿山的尾矿库、排土场及相关的选矿厂附近区域。

2)铜官山、狮子山、新桥-钟鸣、凤凰山和沙滩角是区内铜和金等金属矿产及硫铁矿的主要分布区,开采方式主要为井工开采,主要环境地质问题是地面塌陷、滑坡和崩塌等矿山地质灾害、水土污染及含水层破坏,排土场和尾矿库对土地资源和地形地貌景观的破坏;天门镇和繁昌县是区内石灰岩等建材及其他非金属的主要分布区,开采方式均为露天开采,且采场规模较大,主要环境地质问题是露天采场和工业场地对土地资源及地形地貌景观的破坏、崩塌和滑坡等矿山地质灾害。

3)不同矿种的矿山其开采方式、生产工艺和运输方式存在着差异,从而引起的矿山地质环境问题不同;同矿种矿山虽然生产规模不同,但基本具有相同的矿山地质环境问题类型:硫铁矿、铜矿(伴生硫铁矿)和(硫)金矿等矿山以井工开采为主,引起的地质环境问题较多,主要为矿山地质灾害、水土污染和含水层破坏,其次为地形地貌景观破坏及土地资源损毁;石灰岩、膨润土矿和水泥配料粘土矿等建材及其他非金属矿山均为露天开采,地质环境问题较单一,主要为地形地貌景观破坏及土地资源破坏,少部分存在矿山地质灾害。

-

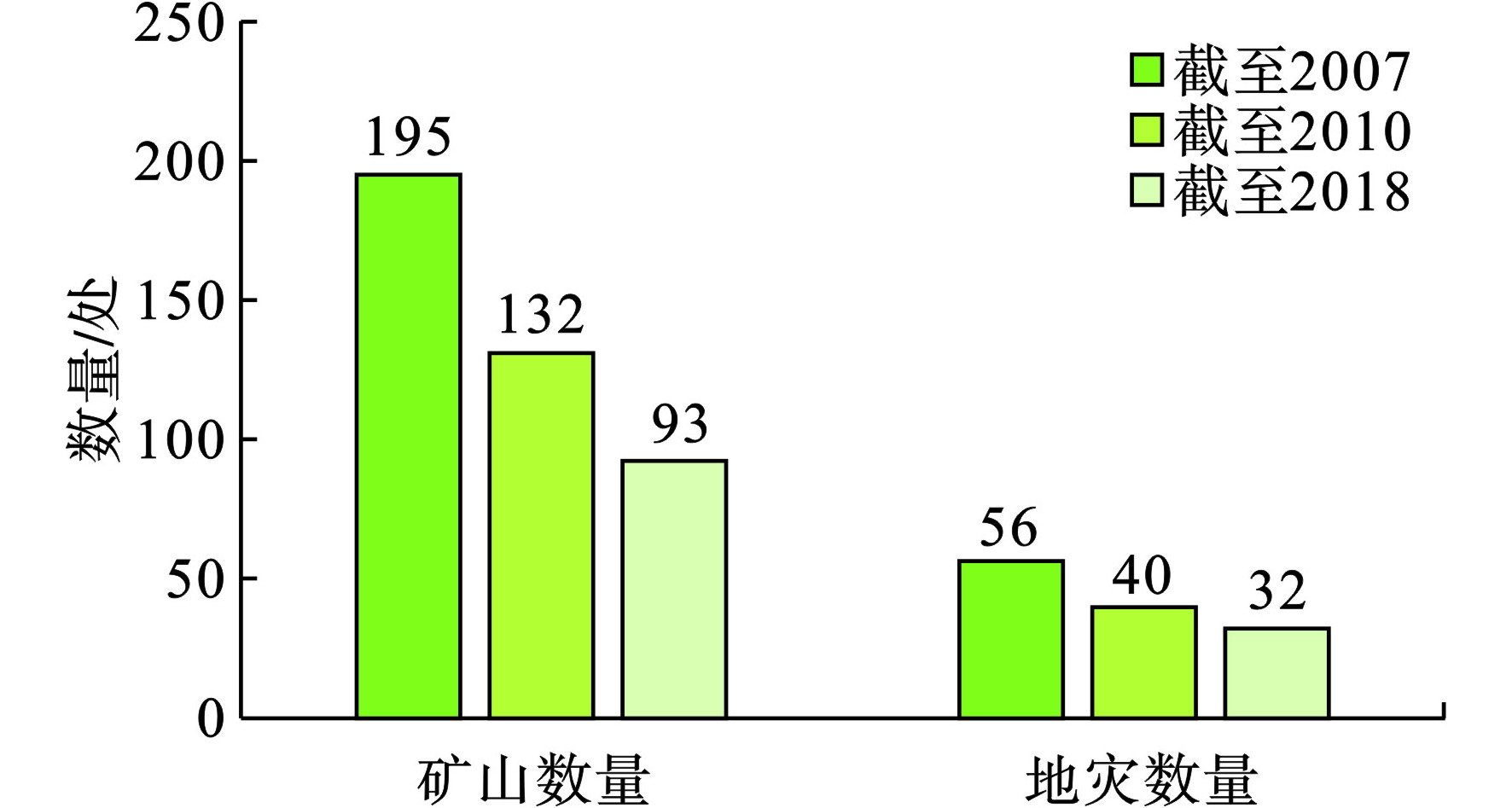

近年来,受当地政府“限制小型矿山开发,鼓励大型矿山建设”、“持续推进矿山企业兼并重组”、“全面推进绿色矿山建设”等政策影响和矿山寿命到期等因素影响,矿山数量呈逐年减少趋势,受矿山开采引发的地质灾害的数量也越来越少,因此,推测研究区内矿山地质灾害数量未来将会呈现逐渐减少。见图1。

研究区内岩溶塌陷主要分布在大中型生产矿山,而铜矿、金矿、硫铁矿等矿产仍是未来重点开发矿产,随着矿山进一步开采,预测岩溶塌陷将加剧;采空塌陷主要分布在小型闭坑矿山,由于部分矿山的采空区未充填且随着周边矿山开采深度的加大,预计未来采空塌陷仍将发生;随着矿产资源开发的整合与优化调整以及矿山环境保护与治理力度的加强,区域矿区地质环境好转,滑坡和崩塌地质灾害也将减少。因此,还需加强岩溶塌陷和采空塌陷的恢复治理和动态监测。

-

研究区近几年开展了国家投资铜官山矿区矿山地质环境的治理项目,铜陵市“矿山复绿”行动、“绿色矿山”创建、“三线三边”矿山生态环境治理项目,均取得了显著成效。根据《关于开展长江经济带废弃露天矿山生态修复工作的通知》[13],长江经济带废弃露天矿山生态修复工作开始实施。随着矿山生态修复工作的开展研究,区内大量小型采石厂被关闭,部分闭坑矿山地质环境得到恢复治理。同时,当地政府未来将加强矿山地质环境保护力度,对新建矿山、生产矿山和闭坑矿山分别制定相应的保护与治理措施,坚持“突出重点、因地制宜、分类治理”的原则,推进矿山地质环境恢复治理和保护。因此,矿业开发活动对土地资源和地形地貌景观破坏的势头将到有效的遏制,预计未来矿山地质环境逐步好转。

-

研究区地下水均衡破坏集中于新桥硫铁矿、冬瓜山铜矿和凤凰山铜矿等大型矿山,均为矿业开发基地,根据当地矿产资源总体规划,这些矿区均位于矿产资源重点勘查区块,规划期内将重点加强这些矿区的深部和外围区勘探,提供危机矿山接替资源,延长矿山服务年限,因此,未来这些矿区地下水排水量将保持现有水平或略有增大,地下水水位将持续下降,地下水均衡破坏将加剧。

-

研究区表层土壤受到了重金属轻微污染,污染区域主要集中在尾矿库、固体废弃物堆、废弃矿山和选厂附近等矿业活动区域;受矿山酸性水的影响,地表河流顺安河、红星河和新桥河在矿业活动频繁区域的河段受到明显污染,地下水几乎未受到污染。随着绿色矿山建设的全面推进,铜陵国家级综合利用示范区和绿色矿业示范区建设的重点推进[10],能够有效提高矿产资源和矿山固体废弃物的综合利用率,水土污染情况会得到明显控制,但是由于水土污染治理的时间较长,难度较大,废弃矿山、裸露固体废弃物堆在一段时间内仍会对周边的水土环境造成酸性水污染。

4.1. 矿山地质灾害发展趋势

4.2. 矿业开发损毁土地资源及地形地貌景观破坏变化趋势

4.3. 地下水均衡破坏发展趋势

4.4. 矿山废水、废渣对水土环境影响

-

针对研究区内目前矿山地质环境问题现状和存在的问题,提出以下几点对策建议。

1)强化认识,提高站位。党的“十九大”以来,生态文明建设上升到前所未有的新高度。保护与治理矿山地质环境问题不仅是生态文明建设中的一项重要内容,更是践行“绿水青山就是金山银山”发展理念的具体行动。充分认识开展矿山地质环境问题治理的必要性、紧迫性和重要性,进一步转变思想、提高站位,并把治理工作作为一项重要的政治任务来抓。

2)继续加强绿色矿山创建工作,深入推进矿山复绿工程。一是围绕“发展绿色矿业,推进绿色矿山建设”,按照自然资源部绿色矿山建设规范的要求,继续加快绿色矿山建设,指导和规范矿山企业绿色矿山创建工作,尽早实现矿山生产“开采方式科学化、资源利用集约化、企业管理规范化、生产工艺环保化、矿山环境生态化”,资源开发与环境保护并举,矿山发展与社区繁荣共赢;二是加强对矿山复绿行动的持续宣传,促使矿山复绿工程深入人心。制定政策鼓励和引导矿山复绿工作,将矿山复绿完成情况作为企业申请、延续、变更矿权的重要条件,使尊重环境、讲诚信的企业更好地发展。启动矿山复绿示范基地建设,形成示范效应,加强矿山复绿技术研发,以先进技术促进矿山复绿成效。

3)探索建立矿山生态修复市场化的新模式。集采区在计划经济时期是国家生产战略物资的重要基地,受国家快速工业化进程的影响,有大量矿山地质环境历史遗留问题还未解决,矿山地质环境保护和恢复治理工作比较艰巨。《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》[14],为解决矿山地质环境恢复治理这一难题提供了政策的创新。在国家加大对老矿业城市的矿山地质环境恢复治理的投资力度,加强财政支持的同时,当地政府、社会和个人要积极探索矿山地质环境生态修复市场化的机制。该《意见》不仅是解决治理恢复的资金问题,还提供了开发型治理的理念。只要政府和社会各界积极配合:政府及时落实引导,社会基层积极探索,矿山废弃地将变成绿水青山。

4)加强矿山地质环境监测工作,建立群专结合的监测网络体系。对矿山地质环境不能等到出现问题才来治理,而应实施动态监测,并及时采取防范措施。监测应形成网络,群众监测、矿山企业监测与专业监测相结合,建立起统一管理与分级分部门管理相结合的地质环境保护系统。要加强地质环境信息系统建设,实现矿山地质环境信息实时采集、处理和传递,提高预测预报水平。针对查明的矿山地质环境问题(如地面塌陷、含水层破坏和水土污染)实施矿山地质环境动态监测,目前遥感技术在矿山地质环境监测方面已日趋成熟。当矿山地质环境发生变化时,这些数据信息也会相应地发生变化,相关企业部门就可以根据监测到的数据信息进行对矿山的一些有针对性的管理,为进一步的矿区生态环境修复提高基础性数据。

-

近几年,通过矿山地质环境保护与治理规划,按照“谁破坏、谁治理”和“谁治理、谁受益”的原则,大力开展了矿山地质环境保护与治理工作,铜陵硫铁矿集中开采区矿山地质环境现状得到了较大改善。但是集采区矿产资源开发利用历史悠久,矿山地质环境问题长期积累、情况复杂,目前区内研究仍有一些矿山地质环境问题比较严重,如地面塌陷、含水层破坏和水土污染等,特别是闭坑的私有小型矿山。因此,仍需要继续加大矿山地质环境保护与治理力度,加快绿色矿山建设,深入推进矿山复绿行动,以“山水林田湖草”生命共同体的理念创新模式开展矿山生态修复,实现“环境友好”的绿色矿业发展模式,实现资源开发与经济社会发展、生态环境保护相协调的发展格局。

下载:

下载: