-

沉积物年代及沉积速率的确定是利用沉积记录信息解译河口沉积环境和流域环境变化的基础。百年尺度的测年以往主要是借助历史资料、海图对比或地质学的观测资料推算,不仅费时费力,而且资料不全,实现起来也较为困难。随着210Pb和137Cs测年技术的不断成熟可以快速获取相关数据,在精度和时间尺度上有无可比拟的优越性,使测年及沉积速率工作趋于定量化、精确化。在河口及海洋研究领域,1970年代初期Koide等利用210Pb测定了海洋沉积速率[1],在1970年代末期Delaune等利用137Cs测定了海岸盐沼沉积速率[2]。此后,210Pb和137Cs测年在沿海冲积平原、入海河口、潮间带、浅海区等不同海岸沉积环境中得到了广泛的应用[3-6]。

环境介质中的137Cs完全是人为产生的,在自然环境中没有其他来源。137Cs或来自于大气核实验,或来自于核事故,输入函数简单清楚。沉积物中137Cs的变化能对应大气中137Cs的沉积通量,并记录在相应的沉积层位上,构成了137Cs计年的基础。1952—1958年,美国在太平洋试验场进行了大量的大气核试验,沉积物中137Cs的最大检测深度是1954年,是137Cs的起始计年时标[7]。1961—1962年,前苏联在北冰洋及西伯利亚地区进行了大量的大气核试验,其大气核试验当量占全球大气核试验当量的75%。1963年8月,美、苏、英签订《部分禁止核试验条约》,结束了大规模的大气核试验[8]。沉积物中137Cs的最大沉降量对应1963年,是得到公认和广泛应用的主计年时标。1975年前后中国进行了22次核试验,占全球大气核试验当量的4.7%[9],亚洲部分地区的沉积记录中存在的1975年蓄积峰,可作为辅助计年时标[9]。1986年前苏联切尔诺贝利核电站发生了重大核事故,又向大气环境中释放了42.5 TBq的137Cs[3],也在北半球的很多地区留下了沉积记录[9],成为最后一个计年时标[3]。研究人员对于1954年和1963年的计年时标普遍没有异议,对于中国是否存在1975年和1986年的计年时标存有争议[10]。

河口沉积记录中的137Cs来源有大气沉降和水平搬运2种方式:137Cs大气沉降量世界各地有所不同,但反映出来的137Cs特征峰型基本一致;水平搬运137Cs的沉积过程相对复杂,尤其是河口受到河流供给变化、潮位涨落、风暴潮等极端事件的影响,使实测沉积剖面中的137Cs部分蓄积峰的解译有一定的困难和不确定性。因此,通过分析137Cs的沉积记录,建立河口区域接近大气沉降的(理想)137Cs“参考”剖面十分必要。王福利用渤海湾海岸带地区6个实测的137Cs沉积剖面,建立了渤海湾海岸带地区137Cs的典型(参考)剖面,并对典型(参考)剖面意义、方法及初步结果进行了讨论[11]。然而河口与海岸带沉积环境的差异显著,137Cs“参考”剖面是区域性的。特别需要说明的是,由于137Cs的半衰期很短,随着时间的推移,沉积物中的137Cs信息已经变得越来越弱。

鸭绿江口及其邻近海域,以前不仅没有137Cs“参考”剖面,甚至连137Cs的测年数据都很少。李军等收集了1980年代以来发表的中国东部海域泥质沉积区359组137Cs的测年数据绘制了站位分布图,北黄海区域是一片空白[12]。因此,补充鸭绿江河口及邻近海域的137Cs的沉积记录,探讨鸭绿江口接近大气沉降的137Cs“参考”剖面,不仅对以后实测的137Cs曲线的解译起指导作用,而且对以后鸭绿江口及其邻近海域的各类沉积记录研究也至关重要。这里137Cs沉积记录的研究能够为鸭绿江口及邻近海域,甚至北黄海海域的海洋地质、地球化学、海洋环境的研究提供可信赖的年代框架。

-

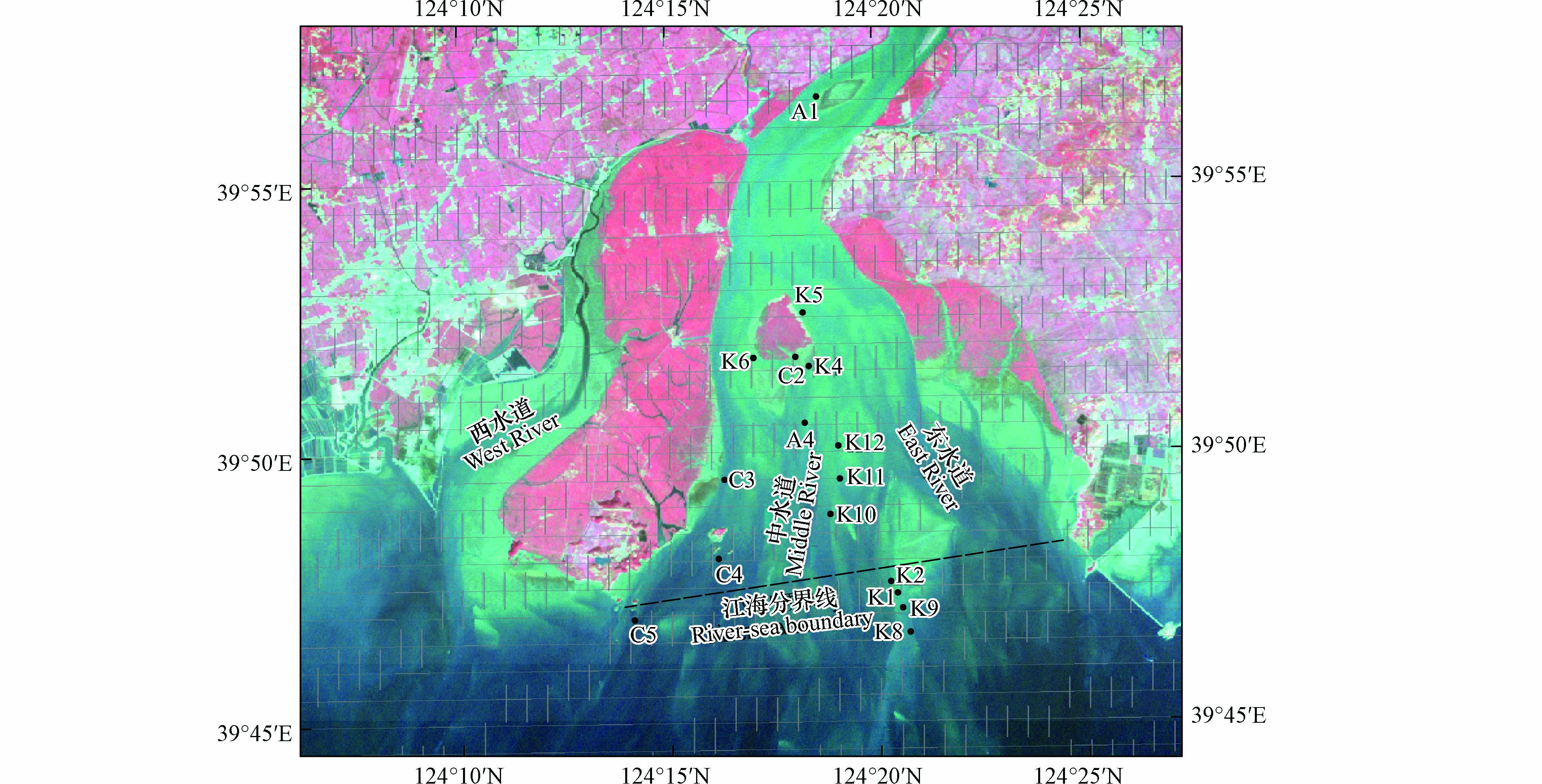

鸭绿江口位于北黄海和西朝鲜湾之间,地貌上呈现“二级分汊、三口入海”的形势。绸缎岛(朝鲜管控)将鸭绿江分割为西汊道和东汊道。西汊道历史上曾经是鸭绿江的主汊道,但自1941年水丰电站修建后逐渐退化,1960年以后退化的趋势加速,演化成为一条基本脱离了径流影响的潮汐水道。为航运发展需要,2000年前后在不断的人工疏浚和其他工程的干预下,西汊道恢复了部分径流。伴随着西汊道的不断退化,自1941年开始东汊道就逐渐扩展,到1960年已经完全发育成为鸭绿江的主汊道。目前,东汊道被近几十年形成的江心岛(朝鲜管控)及连带的水下沙洲分为中水道和东水道,中水道是目前主要的水流通道。再往南则是由黄色细砂组成的线性潮流沙脊群。关于鸭绿江口外广泛分布的潮流脊群(通称西朝鲜湾潮流脊群)的物质来源和成因研究不多,倾向性的意见是冰后期海进淹没了古三角洲或古海滩之后,在适当地貌部位由于潮流作用加强而逐渐形成的[13-14]。

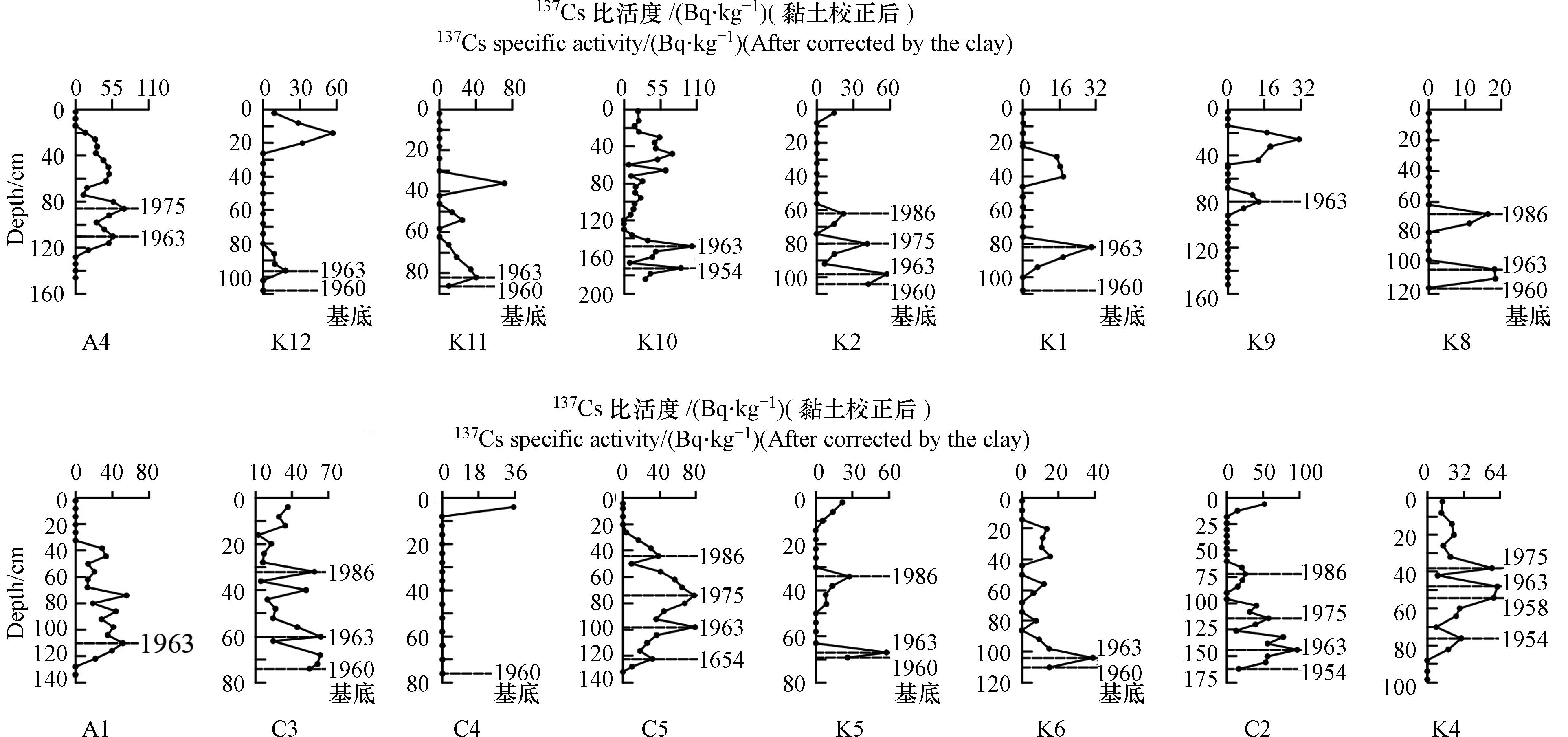

鸭绿江口137Cs沉积记录的16个柱状样分别采自鸭绿江口的中水道和东水道的部分区域(图1),采样年份分别是2013年、2014年和2018年。其中,A1位于河口上口、绸缎岛前缘,C3、C5位于绸缎岛西侧边滩,C4位于中水道浅滩,K5、K6、C2和K4位于中水道江心岛边滩,A4、K12、K11、K10位于中、东水道分隔滩,K2、K1、K9、K8位于三角洲前缘。

柱状样采集均是在低潮水位时,使用PVC管重力打入水下滩面,PVC管内径85 mm、外径90 mm。柱状样在实验室被纵向锯为两部分。其中一半进行岩性和沉积构造描述后备用,另一半以2 cm间隔分样用于相关项目的测试。供137Cs和210Pb测定的样品是从各柱状样分层样品中再次选取黏土含量和平均粒径尽可能一致的子样,样品间隔为4—6 cm。

-

137Cs和210Pb测试在中国科学院南京地理与湖泊研究所湖泊与环境国家重点实验室完成。用美国EG&G ORTEC公司生产的GEM25210型高纯Ge(Li)作为探测器,探测器置放在老铅制成的铅室中,铅室壁由有机玻璃、铜、铅的3层组成,有机玻璃厚5 mm、铜厚3 mm、铅厚2 mm。为避免主观因素影响样品的测试结果,送样时采用盲盒方式,打乱了分样次序。137Cs和210Pb标准样品由中国原子能研究院提供[15-16]。

对各柱状样的137Cs数据,尽可能用最大蓄积峰对应1963年主计年时标的方式判断,再结合采样深度约束(尤其是1960年的异常层位)及210Pb测年结果佐证主计年时标的合理性。主计年时标确定后,用其计算沉积速率,其余各层的标年根据137Cs计算出的沉积速率用线性内插(或外延)法计算获得[10],并结合137Cs大气沉降曲线(输入函数)对其他辅助计年时标进行比较验证。尽管137Cs沉积记录在成岩过程中具有一定的扩散能力,但分子扩散是向上下两个方向同时进行的,成岩过程中的扩散会使蓄积峰变宽或产生连带峰、峰值降低等现象,但不会改变137Cs主蓄积峰在剖面中的位置,不影响137Cs蓄积峰的断代意义[17-18]。

沉积速率的计算公式:r = H /(n-1963) [10]。式中,r为沉积速率(cm·a−1);H为137Cs蓄积峰深度(cm);n为采样年份。

沉积物中的黏土含量对137Cs富集具有一定的影响,为了减少黏土含量对137Cs的影响,全部样品都用137Cs分别除以黏土含量予以校正[9,19]。

-

在野外采样过程中,C3、C4、K5、K6、K11、K12、K1、K2、K8、A1、A4柱状样底部均遇到了PVC管难以取样的分选很好的浅黄色细砂层(没有黏性采样时自动脱落)。经沉积特征对比与西朝鲜湾的水下潮流脊的一致,是第四纪低海平面时古河口三角洲或海滩物质受潮流作用改造形成的残留堆积[14],构成鸭绿江口三角洲发育的基底[20]。前期研究证实:1960年鸭绿江河口地貌发生了巨变,鸭绿江河口西汊道急速衰亡,东汊道成为鸭绿江的主汊道,并开始在这种基底上接受大量现代三角洲沉积[20-21]。由此判断,上述柱状样都是1960年以后的沉积,沉积剖面中的这个异常层位变成断代的可靠标志。因此,上述柱状样靠近基底处的137Cs蓄积峰,大部分也是最大蓄积峰(表1和图2)应该都是1963年的计年时标(C4底部无蓄积峰后面讨论),这说明了1963年的计年时标广泛存在于鸭绿江口、甚至广阔的北黄海区域的沉积记录中。反过来也验证了前期研究得出的鸭绿江口地貌发生巨变的时期为1960年的结论[20-21]。

C2、C5、K4和K10柱状样采样深度大,未见基底沙层,近基底的首个137Cs蓄积峰,都出现在最大蓄积峰—1963年计年时标的下面,依据137Cs大气沉降的输入曲线和主计年时标判断,疑似1954年的计年时标(图2,表1),但不排除是成岩过程中扩散作用的影响。K9、A4也未见基底,根据210Pb测年推测,柱状样下部出现的第一个蓄积峰为1963年计年时标。K9、A4的1963年计年时标都不是最大蓄积峰的原因可能是早期的海洋动力较强,削弱了1963年的蓄积峰(表1和图2)。

-

鸭绿江口的所有柱状样的137Cs沉积剖面曲线都呈现1个以上的蓄积峰,以接近大气沉降的(理想输入函数)137Cs比活度剖面为参照,与鸭绿江口所有实测的137Cs沉积剖面形态进行对比和分析。137Cs沉积类型总体上可以分为连续或基本连续的137Cs曲线和不连续的137Cs曲线两大类。

-

该类曲线表现为:137Cs曲线连续或基本连续(基本连续指1986年前沉积连续,1986年后的样品未检出137Cs或极少,这符合137Cs的大气沉降规律),137Cs比活度和蓄积量均较高,包括C2、C3、C5、K2、K4、K6、K10、A4、A1柱状样137Cs最大蓄积峰计年时标大多数对应1963年。

根据是否存在1960年以前的沉积,可以进一步细分为计年完整型和计年不完整型2种:计年完整型的柱状样为C2、C5、K4、K10,有1960年以前的沉积记录,还存在疑似1954年的计年时标。计年不完整型的柱状样为K2、K6、C3、A1和A4,受鸭绿江河口地貌演化阶段性的影响[20],仅有1960年以后的137Cs的沉积记录。

因此,所有137Cs曲线连续或基本连续的柱状样,其沉积环境相对稳定,可以认定它们未受到河口动力的破坏影响或河口动力的破坏影响相对较小,是一种难得的“遗存”。这些柱状样的蓄积峰沉积过程都很清晰,不同时期的计年时标也较多。

-

该类曲线表现为:137Cs曲线不连续,许多层位未检出137Cs,137Cs比活度和蓄积量均较低,包括C4、K1、K5、K8、K9、K11、K12;除K9外,都是1960年以来的沉积(尽管C4只有表层测出137Cs,但根据其基底是细砂层判断,也应该是1960年以来的沉积)。

根据校正后137Cs最大蓄积峰是否对应1963年的状况,进一步细分为蓄积峰正常和蓄积峰异常2种:蓄积峰正常的柱状样为K1、K5和K8,尽管许多层检测不到137Cs,但最大蓄积峰仍然对应1963年的计年时标。蓄积峰异常的柱状样为C4、K9、K11、K12,C4的137Cs记录仅出现在表层,K9、K11的最大峰值偏上;K12的137Cs最大峰值接近表层(图2)。这一切可能预示着早期的河口动力作用较强,1963年的137Cs蓄积峰受到了不同程度的削弱甚至破坏。

因此,所有137Cs曲线不连续的柱状样表明其沉积环境相对动荡,可以认定受到河口动力的破坏和改造影响,造成了许多层位137Cs的“缺失”和部分137Cs蓄积峰的“残留”。柱状样的计年时标受到不同程度的破坏,计年时标的识别变得非常困难和不确定。有些“残留峰”可以借助1960年沉积间断或210Pb沉积速率辅助断代,另外一些“残留峰”识别相对困难,已经不具有“断代”的能力。

-

通过分析鸭绿江口16个柱状样137Cs的沉积记录,发现C2、C5、K4、K10柱状样137Cs峰值和蓄积量较高、137Cs沉积连续或基本连续、沉积过程容易识别、校正后的最大蓄积峰对应1963年,表明这些柱状样的137Cs的沉积记录与大气沉降的137Cs曲线(理想输入函数)不矛盾,可以作为137Cs的“参考”剖面。这4个柱状样之所以具有相对完整137Cs沉积曲线,说明这些沉积受到河口动力的影响非常小,得以保留相对完整的“遗存”。其中,C2处在封闭潮坪上(沉积速率2.64 cm·a−1),K4在潮沟附近(沉积速率1.33 cm·a−1),二者都位于河口最大浑浊带附近[19],可以用来分析鸭绿江三角洲的沉积过程;C5和K10位于江海分界线附近的水下三角洲,其137Cs沉积记录类型在开放潮坪和浅海区较为常见,可以用来对鸭绿江口邻近浅海更大范围的实测剖面进行解译。

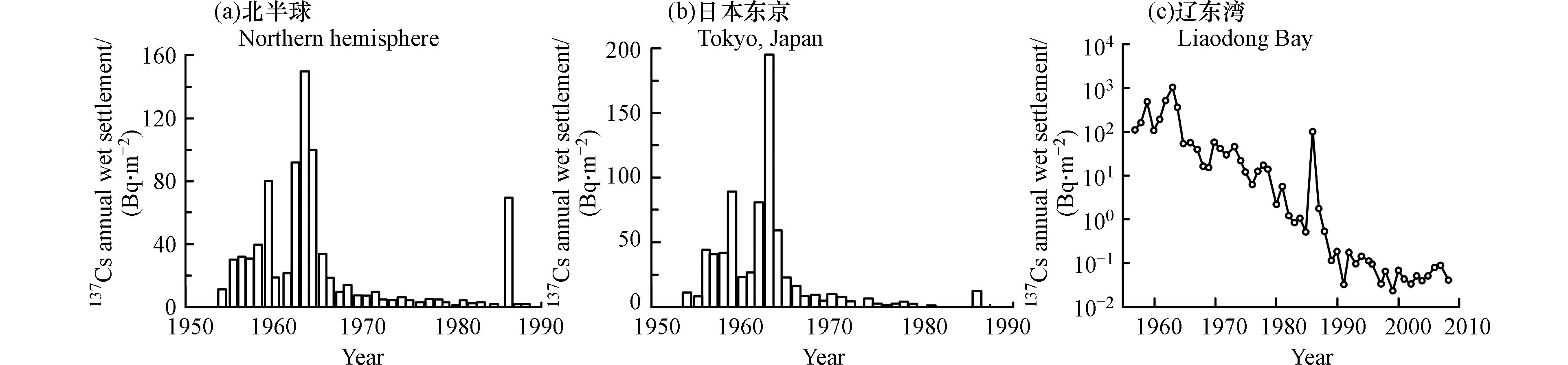

河口沉积物中的137Cs有两个来源:大气沉降和径流搬运。径流搬运来的137Cs可以增加柱状样中137Cs的蓄积总量,但不会超越相应年份来自大气的137Cs沉降量的最大峰值,沉积物中137Cs的定年就是基于大气中137Cs的年沉降特征推定的[9]。鸭绿江口没有完整的137Cs大气沉降记录,只能根据邻近地区已有的137Cs大气沉降(理想输入函数)曲线来推算鸭绿江口的大气沉降情况。在这里选取北半球[22]、日本东京137Cs逐年大气总沉降量器测曲线[23]和辽东湾地区137Cs大气沉降曲线[24-25]作为鸭绿江口137Cs大气沉降(理想输入函数)的“标准”进行讨论。

依据北半球、辽东湾137Cs大气沉降曲线及东京器测记录到的137Cs大气沉降曲线都显示(图3),137Cs的主沉降年份出现在1954年、1958年和1963年,次沉降年份出现在1975年和1986年,与全球范围内地表核试验较多的年份相对应。

(1)对于137Cs的主要沉降年份,C2、C5、K4和K10柱状样的最大蓄积峰对应着1963年的主计年时标;C2、C5、K4和K10柱状样还都有疑似1954年的起始计年时标,但也不能完全排除是成岩过程中137Cs的扩散作用造成的。由于1958年和1963年沉降峰靠得太近,在大气沉降中容易识别,但在沉积记录中因为成岩过程中的扩散或混合作用而很难表现出来。

(2)对于C2、C5、K4和K10柱状样中是否出现疑似1975年和1986年计年时标,采取的判断方法是:先根据1963年的主计年时标得出沉积速率寻找1975年和1986年对应深度的蓄积峰,再通过210Pb计算的沉积速率辅助验证。C2、C5、K4蓄积峰出现了疑似1975年的计年时标,C2、C5出现了疑似1986年的计年时标。需要特别指出的是由于1975年和1986年计年时标的大气沉降值很低,在沉积记录中极容易误判。

(3)C2、K10参考剖面还有其他137Cs峰值的存在,无法与大气沉降曲线相对应。C2剖面1963年计年时标附近的蓄积峰可能是混合扩散作用导致的连带峰。K10剖面较新的几个蓄积峰应该来自径流,是流域泥沙携带的核素滞后输入造成的。

-

对于中国东部地区是否存在137Cs的1975年与1986年的计年时标,一直存有争议。否定的意见主要是1975年中国核试验总次数及规模远不及美、苏,没有达到对流层,所以对世界范围137Cs贡献有限。1986年的计年时标对应切尔诺贝利核电站核事故,虽然切尔诺贝利核事故导致在全球较大范围内的一次137Cs沉降,但是该事故泄漏的137Cs只有少量进入平流层,其沉降具有明显的地域特征[27]。直接的证据是日本东京137Cs逐年大气总沉降量器测曲线1975年与1986年的沉降峰值不大[10]。

但是兰波通过对收集到的新疆137Cs所有柱状样解析显示,新疆8个不同地区柱状样均出现了1986年蓄积峰,其中5个柱状样1986年的137Cs比活度都高于1963年,出现1975年的蓄积峰也有5个柱状样,并且通过核素指纹技术(240Pu/239Pu)和210Pb测年给予了确认[9]。曾理也认为在我国西北方的蒙新高原湖区发现了明显的1986年137Cs蓄积峰,与蒙新湖区位于同一纬度的东北平原湖区应该有1986年蓄积峰记录[27]。实际上关于东北平原湖区1975、1986年137Cs的沉积记录报道也已经越来越多[15,26]。新疆距切尔诺贝利核事故电站4000 km,鸭绿江口距切尔诺贝利核事故电站6000 km,日本东京距切尔诺贝利核事故电站8000 km;鸭绿江口距中国罗布泊的核试验场的距离也比日本近。假如鸭绿江口沉积记录中出现1975年和1986年的137Cs事件信号,那可能比新疆弱,但肯定比东京要强得多。

在鸭绿江口不仅可以在前述的“参考”剖面中多次找到疑似1975、1986年的137Cs事件信号,在其它柱状样的137Cs的沉积记录中也能发现疑似1975年和1986年的事件信号,A4、K2、C2中出现疑似1975年137Cs事件信号,K2、K5、K8、C3现疑似1986年137Cs事件信号。

如果只分析鸭绿江口单个柱状样,似乎能够找到与一两个流域事件与1963年以后的137Cs蓄积峰建立关联;如果是2个柱状样的话,则不仅需要与流域事件建立关联,还不得不解释这2个相距较远的柱状样是怎样在水下“串联”起来,接受相同水动力沉积过程的(湖泊沉积环境单一,两个柱状样之间不需要这样的解释)。但如果在鸭绿江口宽广区域内,有十几个1986年或1975年相近年份137Cs的蓄积峰,恐怕只能用“从天而降”的自然过程才能解释通。其他流域的原因(陆域产沙环境的改变、冰川补给的改变、流域大火、流域植被的改变、流域干旱等)形成覆盖整个河口区域几百平方公里的137Cs蓄积峰的可能性极低,同样覆盖河口区域的完全同步的海洋动力过程也是极不可能的。当然也不能100%确定1986年或1975年计年时标的存在,使用疑似1986年或1975年的计年时标时需要非常谨慎。

-

137Cs大气沉降曲线显示,137Cs沉降主要产生于1954—1986年之间,之后来自于核爆炸或核泄漏的大气散落几乎停滞,在1986年后大气沉降量几乎为0,流域输送的137Cs也会因为侵蚀作用而越来越少[11],所以鸭绿江口许多柱状样1986年以后检测不出137Cs,这是正常的现象。但部分柱状样A1、A4、K6、K10、K11和K1、K9、K12在1986年后137Cs曲线仍有一些蓄积峰。这些137Cs蓄积峰,或者是因河口动力的扩散、交换和混合作用,破坏了早期137Cs蓄积峰或连带峰所形成的一些“残留峰”,或者来自于径流输入的影响。其中的K1、K9、K12柱状样的137Cs蓄积峰只能是流域事件输入的结果,因为柱状样剖面本身下部的137Cs沉积曲线已经为0,不可能再是柱状样本身成岩作用扩散和混合作用的产物。

-

鸭绿江口沉积物表层沉积物的137Cs记录比较复杂。C5、K1、K6、K8、K9、K11、A4、A1柱状样表层137Cs浓度为0。这是容易理解的,因为随着核试验与核事故日渐久远,无论是大气沉降还是现代河流搬运的137Cs都趋近于0。C3、K4、K10、K12表层的137Cs有一定浓度也可以解释,可能与河口水动力或动植物活动产生的物质垂直交换或137Cs的扩散效应有关[28]。

C2、C4、K2、K5表层的137Cs来源不好解释,如果是来自剖面的垂直交换,但其下部层位的137Cs已经为0(见图2);如果与来自流域表土的137Cs持续向河口输运有关,为什么只出现在这几个站位,而其他邻近的站位表层却没有,这个问题有待今后进一步的研究。

-

鸭绿江口柱状样的137Cs沉积记录几乎都可以找到1963年的蓄积峰,说明1963年的主计年时标分布广泛、层位清楚、容易识别、可以信赖。

C2、C5、K4和K10这4个柱状样由于受到河口水动力过程的影响很小,具有137Cs蓄积量较高、沉积连续、沉积过程清楚、最大蓄积峰对应1963年的特点,曲线形态接近大气(理想输入函数)137Cs的沉降曲线,可以作为“参考”典型剖面使用。尤其是C5柱状样的137Cs沉积曲线可以作为鸭绿江口乃至北黄海区域的“参考”剖面,在更大的范围内应用。

1975年和1986年137Cs的计年时标,无论是从大气沉降的角度分析,还是从沉积记录中分析是可能存在的。但用于计年时需要非常谨慎。

鸭绿江口大多数沉积记录显示1986年以后137Cs的沉积有接近0的趋势,部分柱状样受到水动力过程或成岩过程的扰动和混合作用也能形成蓄积峰,但不能完全排除径流输入的影响。鸭绿江口许多站位表层已经检测不到137Cs,说明现代河流作用对河口137Cs沉积的贡献已经很小。个别站位表层沉积物中的137Cs来源有待进一步研究。

鸭绿江口137Cs的沉积记录及其意义

Deposition records and the significance of 137Cs in Yalu River estuary

-

摘要: 根据2013、2014、2018年鸭绿江口16个柱状样的137Cs沉积记录,分析了其垂向分布特征,划分了137Cs 的4种沉积类型。根据柱状样137Cs蓄积量较高、沉积连续、沉积过程清楚、最大蓄积峰对应1963年的特征初步确定了适合河口不同沉积状态的4个“参考”剖面,并与理想状态的大气沉降曲线进行了对比分析,显示鸭绿江口参考剖面的137Cs沉积记录与大气沉降量(输入函数)曲线基本吻合。1963年的主计年时标涵盖大部分柱状样,层位清楚、容易识别、可以信赖。鸭绿江口存在疑似1975年和1986年137Cs的计年时标,但用于计年时需谨慎。1986年以后大多数沉积记录显示了137Cs沉积迅速降低的趋势,其他少部分柱状样的137Cs蓄积峰是动力过程混合或扩散作用的结果,也不排除陆源输送。表层沉积物大多数站位检测不出137Cs,说明近期陆源137Cs的输送量微乎其微,个别站位表层中较多的137Cs来源有待进一步研究。Abstract: Based on the 137Cs deposition records of 16 cores collected in Yalu River estuary, their characteristics of the vertical distribution were analyzed, and 4 sedimentary types of 137Cs were found out. 4 reference sections available for different depositional states in the estuary were preliminarily determined, according to the 137Cs sedimentary characteristics including the high accumulation, the continuous deposition, the definite deposition process and the maximum accumulation peak corresponding to 1963. Then these reference sections were compared with the ideal atmospheric deposition curve. The results indicated that the 137Cs depositional records of the reference section in Yalu River estuary were in almost agreement with the atmospheric settlement (input function) curve. The 1963 key dating markers were reliable, because they were easily found in the most cores with the clear location. The suspected 137Cs dating markers of 1975 and 1986 existed in the deposit records in the Yalu River estuary, but they needed to be used cautiously when dating. The most deposition records after 1986 showed a rapidly decreasing trend of 137Cs specific activity, while the few 137Cs accumulation peaks in the others after 1986 might be the result of the perturbation, mixing or diffusion in the dynamic process, but the land-source transport could not be ruled out. No 137Cs in the surface sediments in Yalu River estuary was detected in most sampling points. It indicated that little 137Cs was transported by the river dynamics. The source of 137Cs in the surface sediments from the particular sampling points needs further studied.

-

Key words:

- 137Cs /

- sedimentary record /

- reference section /

- Yalu River estuary

-

-

表 1 鸭绿江口柱状样特征及底部137Cs蓄积峰信息

Table 1. The samples’ characteristics and the 137Cs spikes at the bottom of the cores in the Yalu River estuary

站位

Station采样地貌部位

Platform at

the location采样深度/cm

Depth基底特征

Characteristics

of the bottom137Cs曲线形态

Curve shape of

137Cs底部137Cs

蓄积峰深度/cm

Depth of 137Cs spikes

at the bottom底部137Cs

蓄积峰年份

Age of 137Cs spikes at

the bottom柱底推测年份/a

Inferred age at

the bottomA1 河口上口 140 细砂硬底 不连续 110 1963 1960 C3 绸缎岛西侧边滩 74 细砂硬底 连续 72 1963 1960 C5 绸缎岛西侧边滩 132 未见底 基本连续 98 1954 1935 C4 中水道浅滩 76 细砂硬底 不连续 — — 1960 K5 中水道江心岛边滩 69 细砂硬底 不连续 67 1963 1960 K6 中水道江心岛边滩 110 细砂硬底 不连续 104 1963 1960 C2 中水道江心岛边滩 162 未见底 基本连续 156 1954 1950 K4 中水道江心岛边滩 98 未见底 连续 76 1954 1937 A4 中、东水道分隔滩 160 未见底 基本连续 84 1963 1935 K12 中、东水道分隔滩 108 细砂硬底 不连续 96 1963 1960 K11 中、东水道分隔滩 86 细砂硬底 不连续 82 1963 1960 K10 中、东水道分隔滩 184 未见底 连续 172 1954 1951 K2 三角洲前缘 104 细砂硬底 不连续 98 1963 1960 K1 三角洲前缘 108 细砂硬底 不连续 82 1963 1960 K9 三角洲前缘 152 未见底 不连续 80 1963 1916 K8 三角洲前缘 116 细砂硬底 不连续 104 1963 1960 -

[1] KOIDE M, BRULAND K W, GOLDBERG E D. Th-228/Th-232 and Pb-210 geochronologies in marine and lake sediments [J]. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1973, 37(5): 1171-1187. doi: 10.1016/0016-7037(73)90054-9 [2] DELAUNE R D, PATRICK W H, BURESH R J. Sedimentation rates determined by 137Cs dating in a rapidly accreting salt marsh [J]. Nature, 1978, 275(5680): 532-533. doi: 10.1038/275532a0 [3] 任珊, 潘少明, 徐仪红, 等. 137Cs测年的1986年时标探讨 [J]. 海洋通报, 2018, 37(2): 192-200. doi: 10.11840/j.issn.1001-6392.2018.02.010 REN S, PAN S M, XU Y H, et al. Study and discussion on 1986 time marker in 137Cs dating [J]. Marine Science Bulletin, 2018, 37(2): 192-200(in Chinese). doi: 10.11840/j.issn.1001-6392.2018.02.010

[4] 顾家伟. 210Pb和137Cs计年在尼罗河三角洲的应用现状与适用性分析 [J]. 地球与环境, 2014, 42(3): 279-285. GU J W. Chronological application of 210Pb and 137Cs in the Nile delta and its practical implication [J]. Earth and Environment, 2014, 42(3): 279-285(in Chinese).

[5] 蔡庆芳, 贾培蒙, 邵长高. 210Pb和137Cs测年在中国海岸带古环境演变研究中的应用 [J]. 吉林地质, 2015, 34(2): 107-111. doi: 10.3969/j.issn.1001-2427.2015.02.024 CAI Q F, JIA P M, SHAO C G. The application of 210Pb and 137Cs dating in the study of the ancient environment evolution of China coastal zone [J]. Jilin Geology, 2015, 34(2): 107-111(in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1001-2427.2015.02.024

[6] 王福, 田立柱, 姜兴钰, 等. 渤海湾海岸带地区137Cs参考剖面: 意义、方法及初步结果 [J]. 地质通报, 2016, 35(10): 1622-1629. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2016.10.009 WANG F, TIAN L Z, JIANG X Y, et al. Local 137Cs reference profile on Bohai Bay: Implications, methods and initial results [J]. Geological Bulletin of China, 2016, 35(10): 1622-1629(in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2016.10.009

[7] 刘志广, 王福, 裴艳东, 等. 天津三河岛潮间带137Cs与210Pb的分布及现代沉积过程 [J]. 地质通报, 2007, 26(7): 864-868. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2007.07.010 LIU Z G, WANG F, PEI Y D, et al. 137Cs and 210Pb distribution and modern sedimentation in the north and south intertidal zones of Sanhe Island, Tianjin, China [J]. Geological Bulletin of China, 2007, 26(7): 864-868(in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2007.07.010

[8] 高少鹏, 王君波, 徐柏青, 等. 210Pb和137Cs定年技术在湖泊沉积物中的应用与问题 [J]. 湖泊科学, 2021, 33(2): 622-631. doi: 10.18307/2021.0226 GAO S P, WANG J B, XU B Q, et al. Application and problems of 210Pb and 137Cs dating techniques in lake sediments [J]. Journal of Lake Sciences, 2021, 33(2): 622-631(in Chinese). doi: 10.18307/2021.0226

[9] 兰波, 李佳秀, 张东良, 等. 新疆137Cs定年时标解析 [J]. 干旱区地理, 2017, 40(3): 504-511. LAN B, LI J X, ZHANG D L, et al. Interpretation of 137Cs time markers of Xinjiang [J]. Arid Land Geography, 2017, 40(3): 504-511(in Chinese).

[10] 张信宝, 龙翼, 文安邦, 等. 中国湖泊沉积物137Cs和210Pbex断代的一些问题 [J]. 第四纪研究, 2012, 32(3): 430-440. doi: 10.3969/j.issn.1001-7410.2012.03.09 ZHANG X B, LONG Y, WEN A B, et al. Discussion on applying 137cs and 210pbex for lake sediment dating in China [J]. Quaternary Sciences, 2012, 32(3): 430-440(in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1001-7410.2012.03.09

[11] 王福, 王宏. 海岸带地区137Cs沉积剖面类型划分及其意义 [J]. 地质通报, 2011, 30(7): 1099-1110. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2011.07.012 WANG F, WANG H. The division of 137Cs vertical profile types on coastal area and its implications [J]. Geological Bulletin of China, 2011, 30(7): 1099-1110(in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2011.07.012

[12] 李军, 胡邦琦, 窦衍光, 等. 中国东部海域泥质沉积区现代沉积速率及其物源控制效应初探 [J]. 地质论评, 2012, 58(4): 745-756. doi: 10.3969/j.issn.0371-5736.2012.04.015 LI J, HU B Q, DOU Y G, et al. Modern sedimentation rate, budget and supply of the muddy deposits in the East China Seas [J]. Geological Review, 2012, 58(4): 745-756(in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.0371-5736.2012.04.015

[13] 刘振夏, 夏东兴. 中国近海潮流沉积沙体[M]. 北京: 海洋出版社, 2004. LIU Z X, XIA D X. Tidal sands in the China seas[M]. Beijing: Ocean Press, 2004(in Chinese).

[14] 夏东兴, 刘振夏. 潮流脊的形成机制和发育条件 [J]. 海洋学报(中文版), 1984, 6(3): 361-367. XIA D X, LIU Z X. Forming mechanisms and developmental conditions of the tidal ridges [J]. Acta Oceanologica Sinica, 1984, 6(3): 361-367(in Chinese).

[15] 夏威岚, 薛滨. 吉林小龙湾沉积速率的210Pb和137Cs年代学方法测定 [J]. 第四纪研究, 2004, 24(1): 124-125. doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2004.01.017 XIA W L, XUE B. 210Pb and 137Cs dating on the deposition rates in Xiaolong Bay of Jilin Province, China [J]. Quaternary Sciences, 2004, 24(1): 124-125(in Chinese). doi: 10.3321/j.issn:1001-7410.2004.01.017

[16] LU X Q. A note on removal of the compaction effect for the 210Pb method [J]. Applied Radiation and Isotopes, 2007, 65(1): 142-146. doi: 10.1016/j.apradiso.2006.05.010 [17] 冷雪, 吴霜, 王昕梅, 等. 赣北黄茅潭近代湖泊137Cs蓄积特点、SCP计数和事件性沉积及其对210Pb计年的矫正 [J]. 海洋与湖沼, 2017, 48(5): 944-951. doi: 10.11693/hyhz20170300068 LENG X, WU S, WANG X M, et al. 137Cs buildup, dating, and tuning for the recent lake sediment in Huangmaotan lake, Jiangxi, South China [J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2017, 48(5): 944-951(in Chinese). doi: 10.11693/hyhz20170300068

[18] 甘华阳, 梁开, 林进清, 等. 北部湾北部滨海湿地沉积物中砷与镉和汞元素的分布与累积 [J]. 海洋地质与第四纪地质, 2013, 33(3): 15-28. GAN H Y, LIANG K, LIN J Q, et al. Distribution and accumulation of arsenic, cadmium and mercury in coastal wetland sediment of northern beibu gulf [J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2013, 33(3): 15-28(in Chinese).

[19] 高建华, 高抒, 董礼先, 等. 鸭绿江河口地区沉积物特征及悬沙输送 [J]. 海洋通报, 2003, 22(5): 26-33. doi: 10.3969/j.issn.1001-6392.2003.05.005 GAO J H, GAO S, DONG L X, et al. Sediment distribution and suspended sediment transport in Yalu River Estuary [J]. Marine Science Bulletin, 2003, 22(5): 26-33(in Chinese). doi: 10.3969/j.issn.1001-6392.2003.05.005

[20] 程岩, 刘月, 高建华, 等. 近百年来人类活动对鸭绿江口河床演变的影响 [J]. 地理学报, 2012, 67(5): 609-620. doi: 10.11821/xb201205004 CHENG Y, LIU Y, GAO J H, et al. Influence of human activities on the riverbed evolution in Yalu river estuary during recent one century [J]. Acta Geographica Sinica, 2012, 67(5): 609-620(in Chinese). doi: 10.11821/xb201205004

[21] 刘月, 程岩, 李红军, 等. 鸭绿江口与邻近西海岸沉积记录的耦合 [J]. 海洋学报, 2017, 39(1): 76-88. LIU Y, CHENG Y, LI H J, et al. The coupling of the sedimentary records in the Yalu River Estuary and the adjacent western coasts [J]. Acta Oceanologica Sinica, 2017, 39(1): 76-88(in Chinese).

[22] MCMANUS J, DUCK R. Geomorphology and Sedimentology of Lakes and Reservoirs[M]. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. , 1993. [23] Japan Meteorological Agency. Bulletin of the Radioactivity[M]. Tokyo: Japan Meteorological Agency, 2001. [24] 曹立国, 潘少明, 何坚, 等. 辽东湾地区137Cs大气沉降研究 [J]. 环境科学学报, 2015, 35(1): 80-86. CAO L G, PAN S M, HE J, et al. 137Cs atmospheric deposition in the Liaodong Bay [J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2015, 35(1): 80-86(in Chinese).

[25] 张克新, 潘少明, 徐仪红, 等. 利用137Cs大气沉降通量估算土壤侵蚀速率的可行性研究: 以辽东湾地区为例 [J]. 生态学杂志, 2016, 35(1): 269-274. ZHANG K X, PAN S M, XU Y H, et al. A feasibility research on soil erosion rate by using 137Cs atmospheric deposition: A case study of Liaodong Bay [J]. Chinese Journal of Ecology, 2016, 35(1): 269-274(in Chinese).

[26] 柴社立, 高丽娜, 邱殿明, 等. 吉林省西部月亮湖沉积物的210Pb和137Cs测年及沉积速率 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(1): 134-141. CHAI S L, GAO L N, QIU D M, et al. 210Pb and 137Cs dating of the sediment core and its recent accumulation rates in Yueliang Lake in west Jilin Province [J]. Journal of Jilin University (Earth Science Edition), 2013, 43(1): 134-141(in Chinese).

[27] 曾理, 吴丰昌, 万国江, 等. 中国地区湖泊沉积物中137Cs分布特征和环境意义 [J]. 湖泊科学, 2009, 21(1): 1-9. doi: 10.3321/j.issn:1003-5427.2009.01.001 ZENG L, WU F C, WAN G J, et al. The distribution characteristic and environmental significance of Cesium-137 deposit profile in Chinese lacustrine sediment [J]. Journal of Lake Sciences, 2009, 21(1): 1-9(in Chinese). doi: 10.3321/j.issn:1003-5427.2009.01.001

[28] 王爱军, 高抒, 陈坚. 137Cs测年在海岸盐沼中的应用 [J]. 海洋地质与第四纪地质, 2006, 26(5): 85-90. WANG A J, GAO S, CHEN J. Application of 137Cs chronology to coastal salt marshes [J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26(5): 85-90(in Chinese).

-

下载:

下载: