-

我国是一个河流湖库众多的国家,水体污染已成为环境污染的重要组成部分,其中以氮、磷和水生态破坏问题为甚[1-4]。据调查,我国湖库水体TP浓度为0.018~0.97 mg·L−1,普遍高于学术研究认为发生富营养化的磷浓度阈值0.02 mg·L−1的10~50倍[5-6],长江、黄河和珠江等七大水系水体中的磷浓度也较高,黄河干流TP的年均浓度达到2.81 mg·L−1,珠江河口每年赤潮频发[7-9]。可见,控制氮、磷污染是我国水污染防治的重要工作。

云南是一个天然湖泊众多的省份,其湖泊在湖沼学特征、营养化进程、水质本底、生态结构与脆弱性等方面呈现出多样性和独特性[7-9]。九大高原湖泊由于其独特的社会经济地位和半封闭或全封闭的出流格局,导致湖泊生态系统比较脆弱,一旦被污染或破坏极难进行修复[10-11]。针对此种情况,九大高原湖泊自“九五”开始开展大规模的水污染防治和生态保护工作,但随着湖泊流域经济社会快速发展,氮、磷污染负荷入湖量仍呈持续增长态势,使得控制氮、磷污染成为控制湖泊营养化的主要问题和难点[9]。

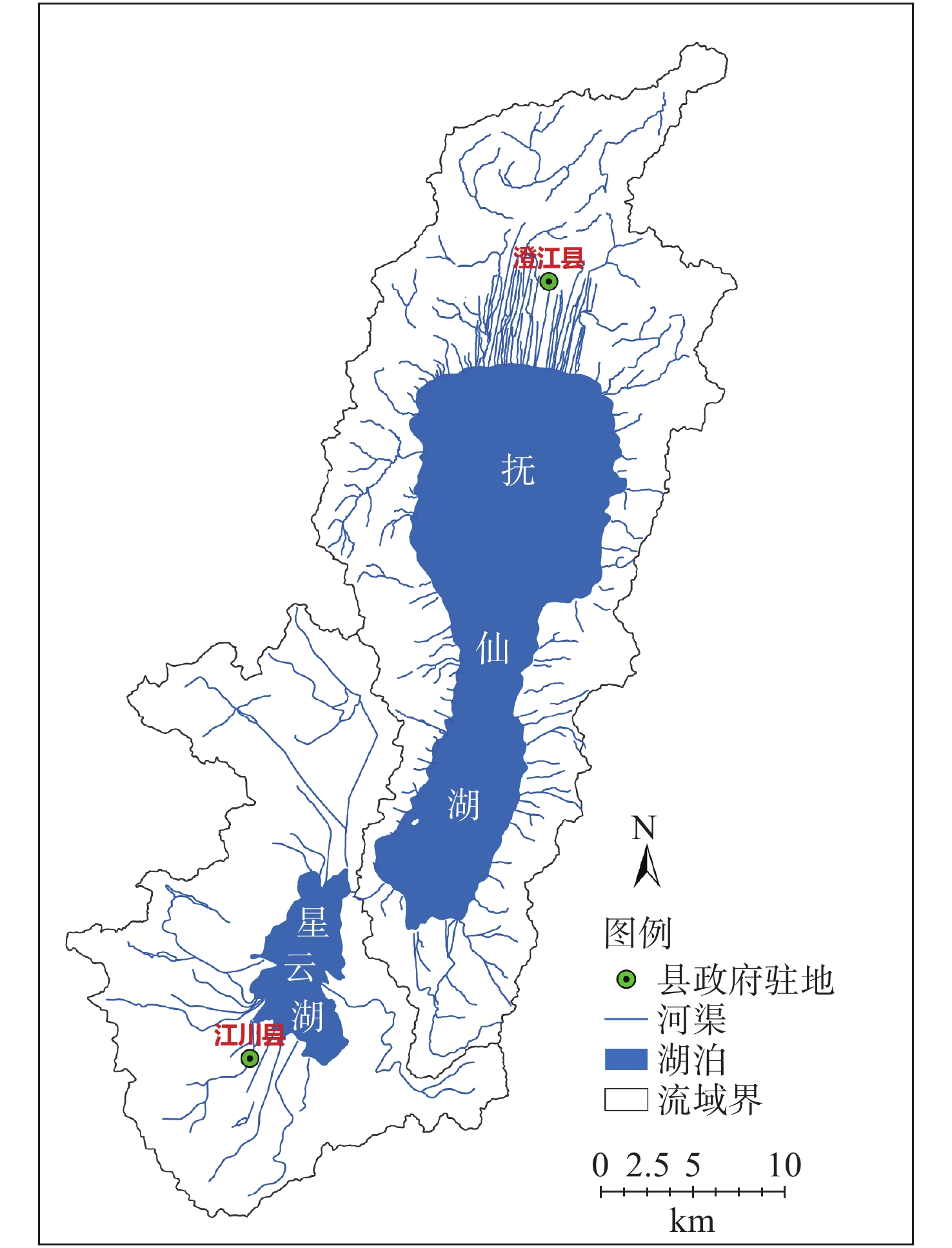

抚仙湖是深水贫营养湖泊,星云湖是浅水富营养湖泊,二者均位于云南省玉溪市境内,是云南省贫营养、富营养湖的典型代表[10-11],二者通过隔河相连,属于同一流域(图1)。近年来,随着抚仙湖-星云湖流域农村生活污染和农田化肥大量使用、磷矿资源开发等活动,对湖体水质造成严重污染[11]。

全文HTML

-

抚仙湖是我国第二大淡水湖泊,是国家一类饮用水水源地,水质常年保持I类。随着近年来当地社会经济发展,特别是旅游业高速增长,入湖污染负荷不断增加,加之抚仙湖湖体换水周期长达167年,导致湖体中TP、TN浓度呈逐年上升趋势,且在2018年个别月份出现TP超标现象。星云湖水质由于入湖污染负荷激增,从2013开始急剧恶化,一直为劣Ⅴ类,主要超标指标为pH、TP和COD,2018年星云湖年均叶绿素a浓度为0.0739 mg·L–1,星云湖全年水质均处于中度富营养状态,年均营养状态指数为66.15。种种迹象表明,进一步摸清抚仙湖-星云湖流域氮、磷污染现状及变化趋势、系统分析氮、磷污染原因及污染源时空分布特征,提出针对性控制措施,对提高流域水环境安全刻不容缓[12]。

-

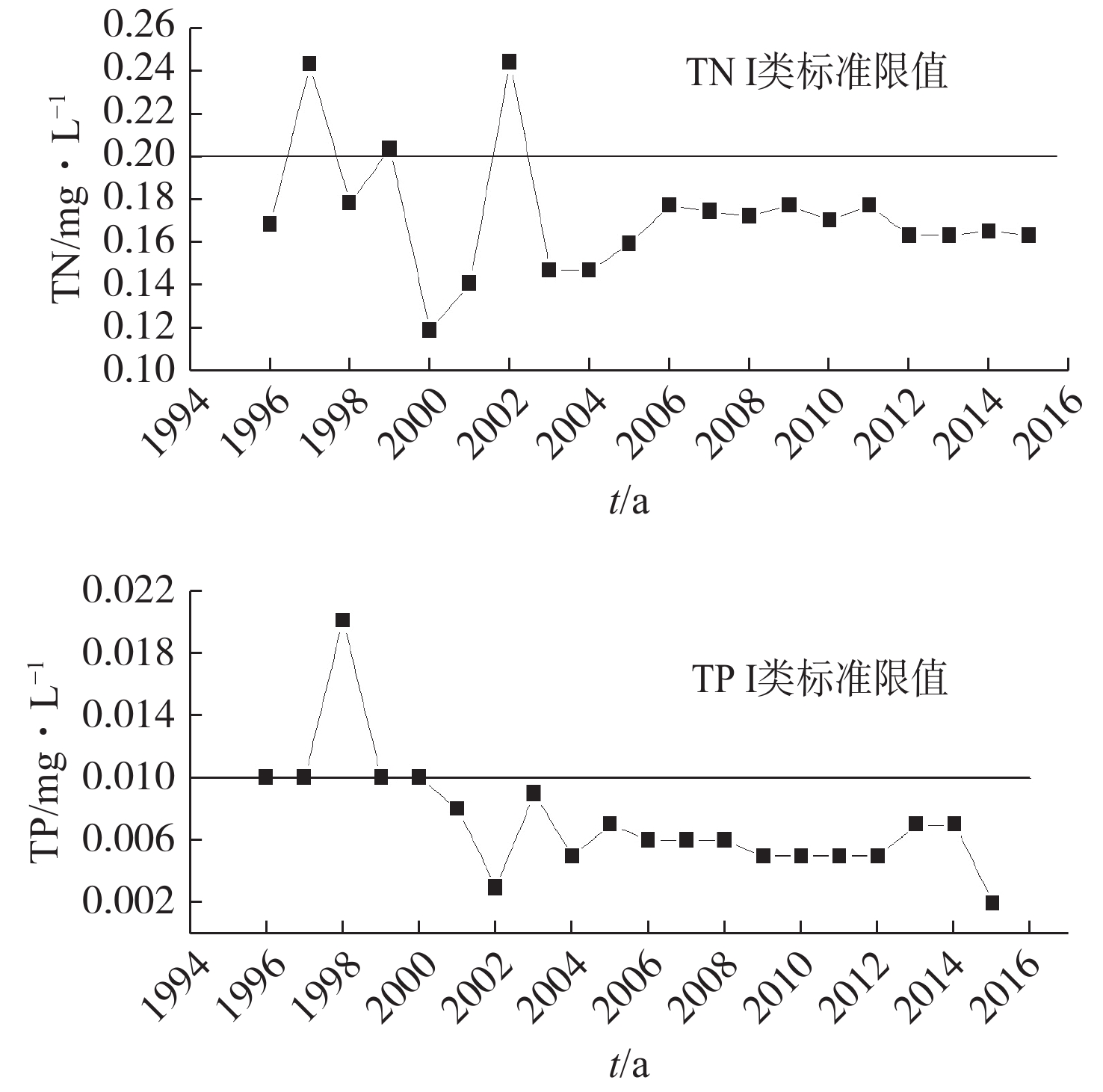

根据玉溪市环境监测站提供的监测数据显示,抚仙湖近20年(1996~2015年)综合水质基本稳定保持Ⅰ类水质,其中TN浓度从1996~2015年间呈现先波动上升,随后平稳下降的趋势,其中1997、1999和2002年超过Ⅰ类标准,其余年份均达到Ⅰ类标准,从2003年开始,浓度变化幅度不大均趋于接近Ⅰ类上限值。TP浓度总体呈先平稳后下降的趋势,1998年达0.020 mg·L–1,为Ⅱ类,其余年份均在Ⅰ类限值以下波动。抚仙湖多年TN、TP变化情况见图2。

2015年,通过在抚仙湖全湖布置的15个监测点位的全年监测数据显示,湖体TN浓度总体上空间分布呈现北岸>南岸>东岸和西岸,岸边浓度高于湖心浓度格局,而时间分布上呈现出丰水期平均浓度较低,平水期平均浓度较高的状态。丰水期,TN浓度在海关、海镜片区和路居片区分布较高,北岸和海口附近浓度较低;枯水期北岸浓度较高,南岸、西岸和东岸的小蛇沟附近浓度较低;平水期湖体总体TN浓度偏高,仅在南岸和远离北岸的小片区域浓度较低,其余区域平均浓度都较高。从抚仙湖全湖水质空间分布来看,抚仙湖北部水质持续恶化,已经形成“北部一片、南部一点、沿岸一线”的Ⅱ类水质区域的水质分布格局,并且水污染呈现自北向南、由沿岸向湖心不断推进的现象。2015年抚仙湖湖体TN浓度时空分布情况见图3。

-

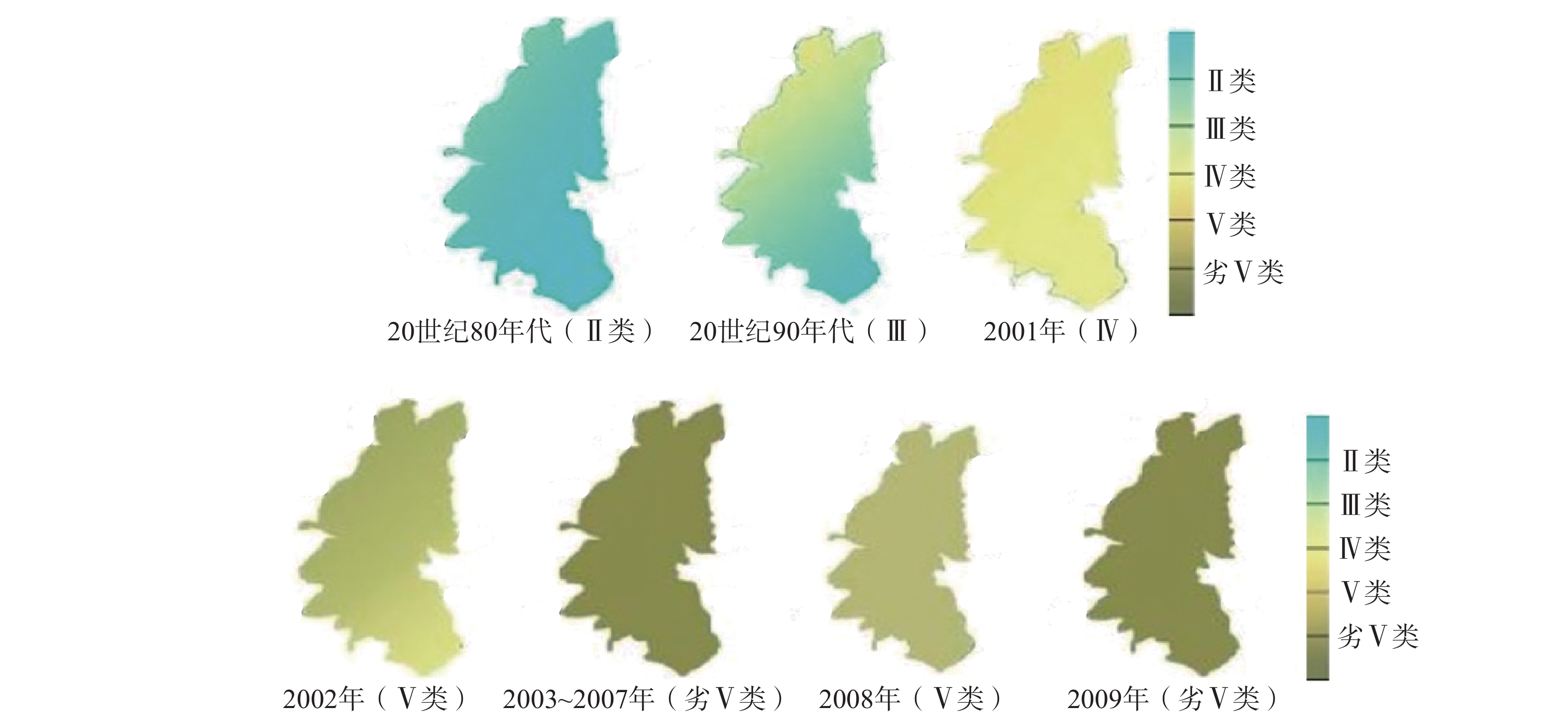

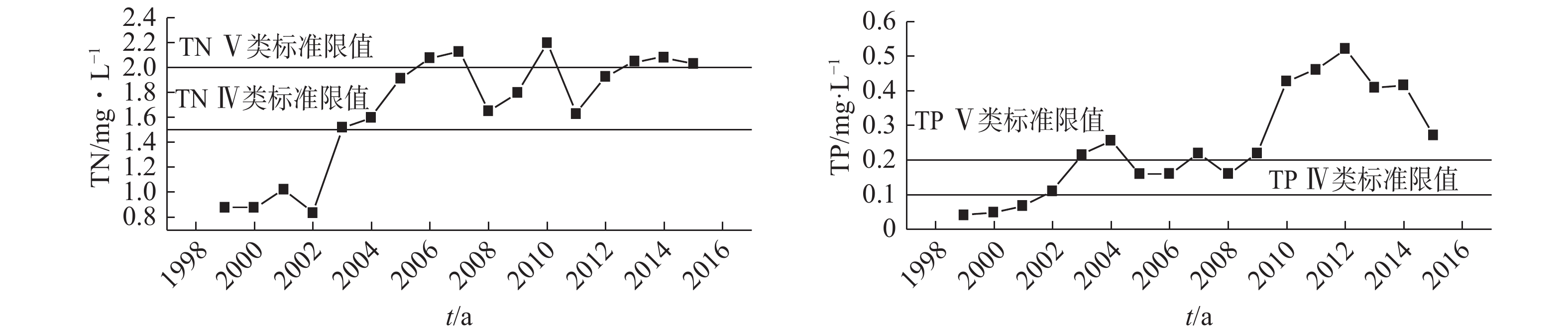

星云湖水质从20世纪80年代到2015年变化较大,在20世纪80年代一直保持在Ⅱ类优良水质;90年代开始,星云湖水质由北向南逐渐降至Ⅲ类,2000年后,全湖水质迅速下降至Ⅳ、Ⅴ类,2003~2012年基本已处于V类与劣V类,2009~2015年年均为劣V类TN和TP超标程度严重。从1999~2015年间,星云湖TN总体上呈波动上升趋势,在0.84~2.2 mg·L–1之间波动。1999~2002年,TN浓度维持较低,保持在Ⅲ类水平,从2003年开始,TN浓度急剧上升,在Ⅴ类和劣Ⅴ类之间波动,超过Ⅲ类标准0.52~1.13倍。

星云湖全湖水质多年变化情况见图4。1999~2002年星云湖TN、TP变化情况见图5。

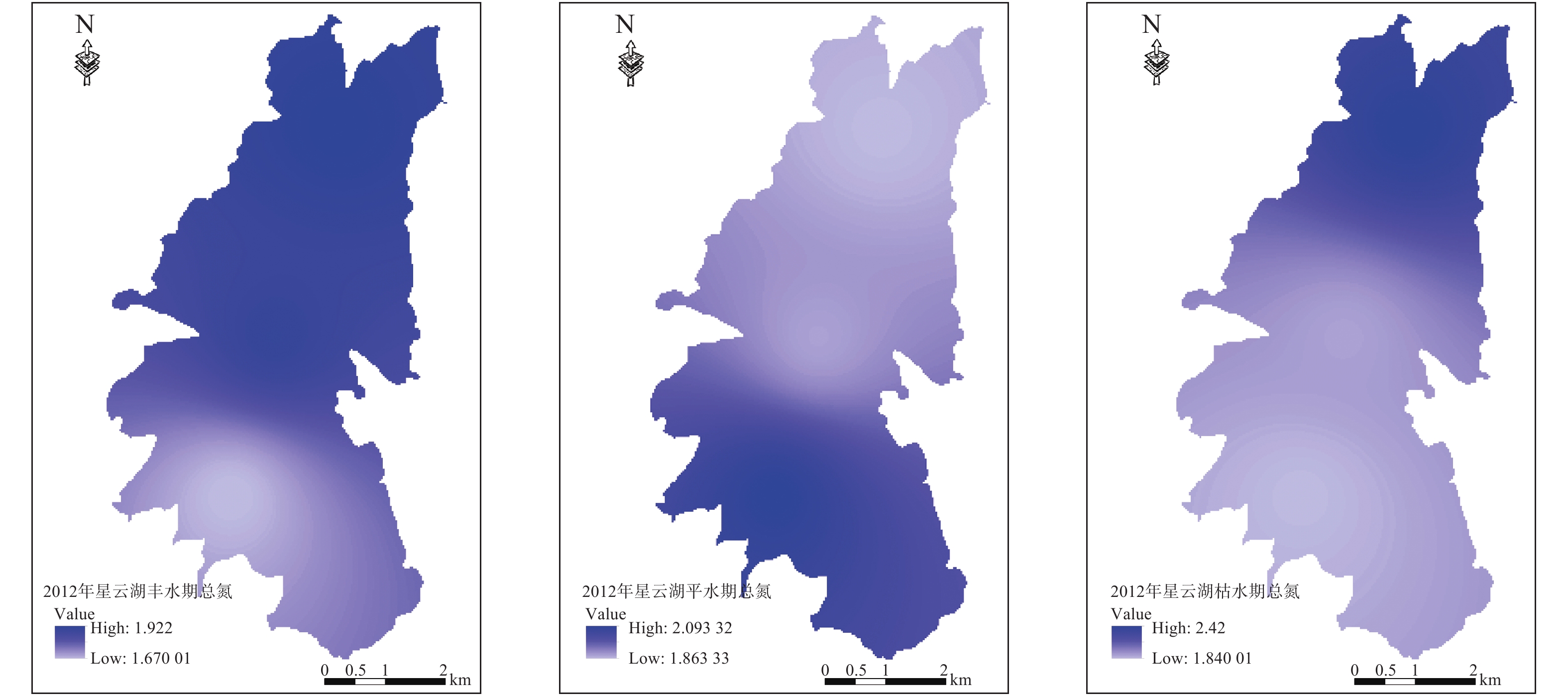

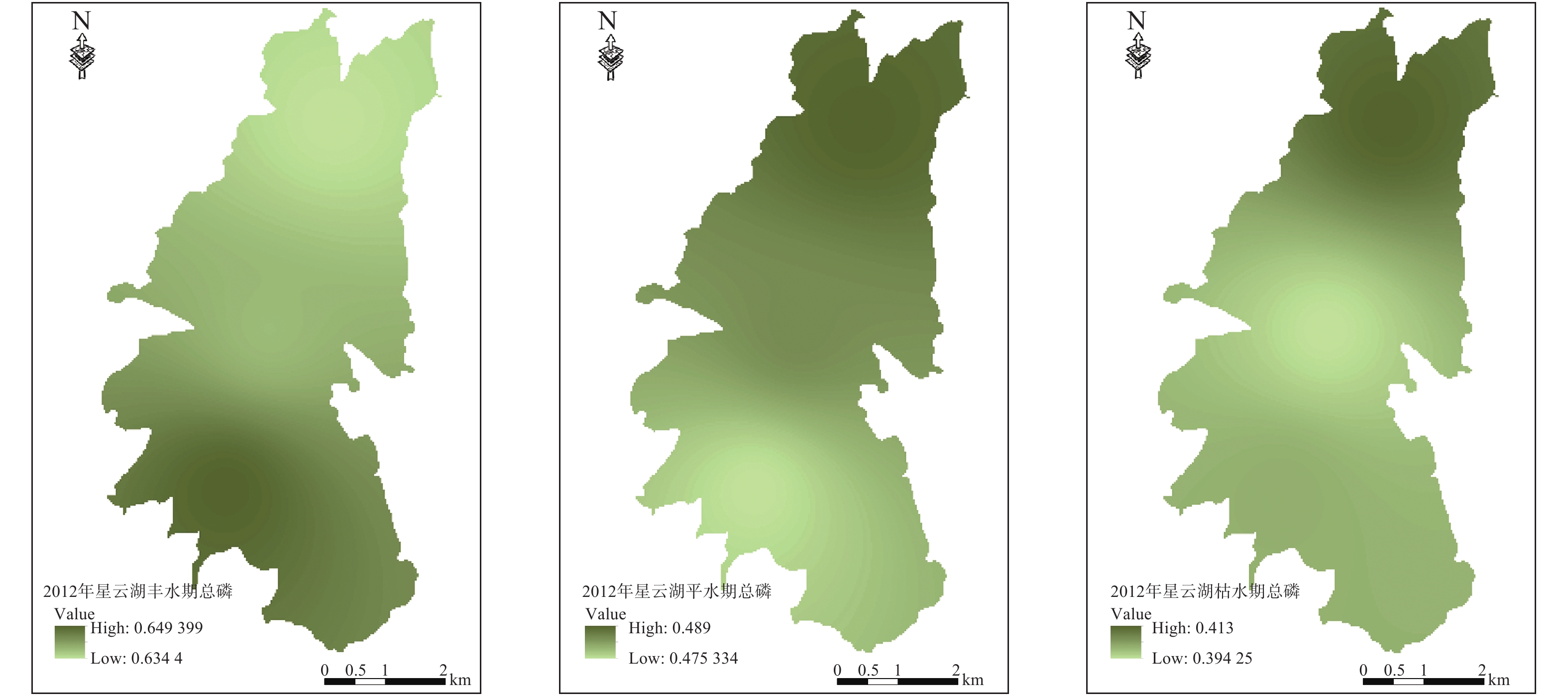

从2012年星云湖TN、TP时空分布上来看,在丰、枯、平3个水期内,湖心浓度均较低。枯水期TN浓度呈北高南低的状态,丰水期仅在大街镇附近部分区域浓度较低,平水期北低南高;TP高浓度地区全年分布情况随枯水期、丰水期和平水期的变化由北向南再回北的变化趋势。丰水期呈由北向南逐渐增加的状态;平水期和枯水期呈现由北向南逐渐降低的趋势。2012年星云湖TN、TP时空分布(丰水期、枯水期和平水期)情况见图6和图7。

-

抚仙湖流域从“十五”到“十二五”期间产业结构逐步改善,第一产业比重逐渐降低,第二、第三产业比重则持续上升,到“十二五”第一、第二和第三产业分别占国内生产总值的21.73%、38.67%和39.60%。从TN、TP 污染负荷排放量变化情况看,农田面源、畜禽养殖和农村污水仍是TN、TP的主要来源,从TN、TP入湖负荷空间布局来看,污染源主要布局于流域北岸及南岸路居片农田耕作区(表1)。

星云湖流域“十五”到“十二五”期间,经济发展与湖泊环境保护之间的矛盾日趋突显,高污染经济作物种植、畜禽养殖,以及以磷化工产业为主的第二产业比重的上升使得入湖污染负荷急剧上升。从污染负荷排放情况看,农田化肥流失和农村生活污水成为星云湖流域内TN、TP污染的主要来源(表2)。

-

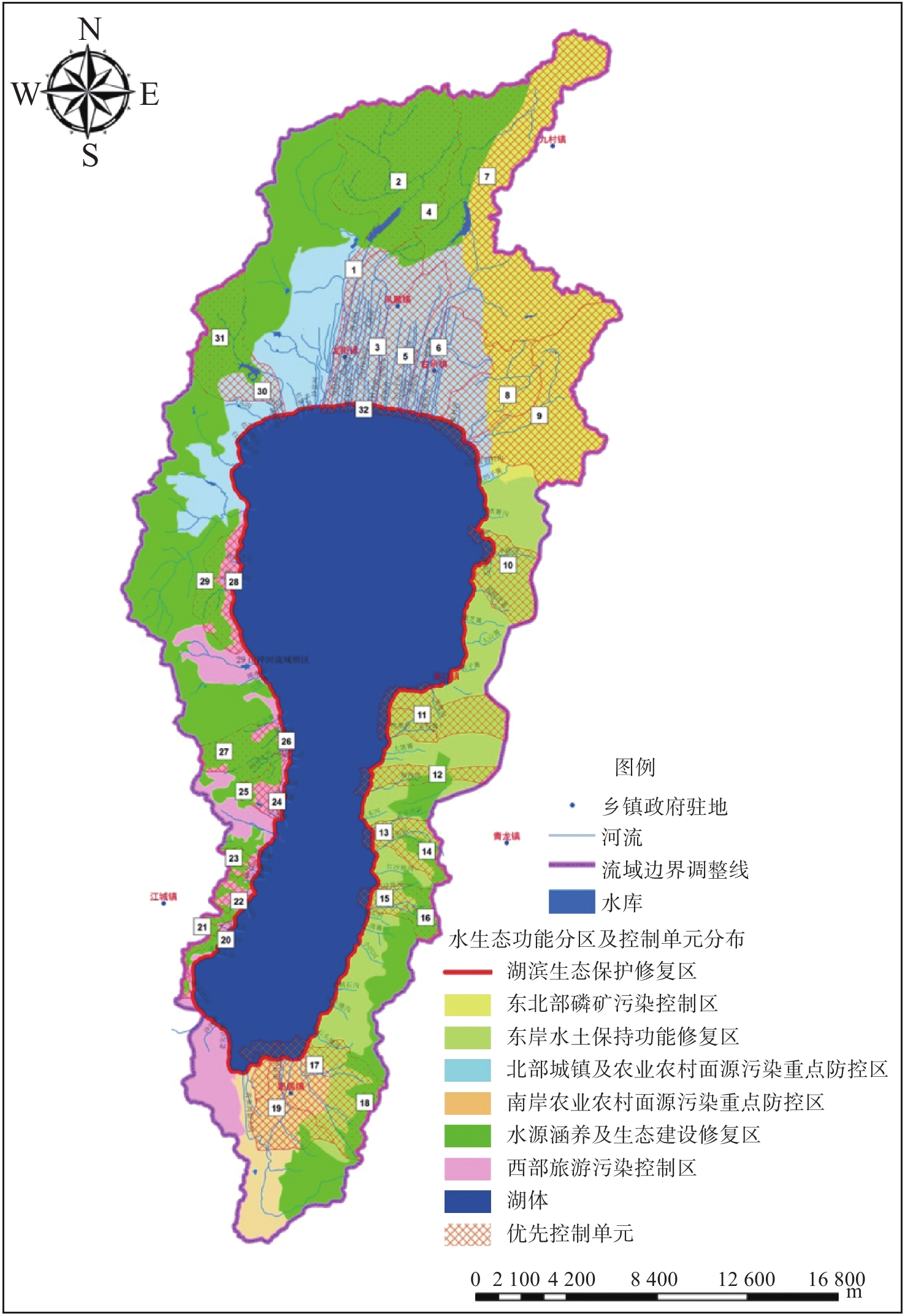

基于抚仙湖污染负荷分区调查核算以及入河污染负荷通量监测调查结果,通过与重要生态功能区、生态敏感区及脆弱区的GIS空间叠加,最终识别出抚仙湖氮磷污染的32个高风险防控单元(图8)。这32个高风险防控单元位于抚仙湖流域控制开发管理区、生态保育区金和湖体及湖滨核心保护区内,主要包括抚仙湖主要入湖河流流域坝区、缓坡区、山区以及抚仙湖水体及最高水位线外110 m范围。32个控制单元主要污染特征为城镇污染、农业农村面源污染和水土流失。

星云湖流域根据自然水系及灌溉渠系分布,划分小流域,作为污染控制单元。在星云湖流域划分19个污染控制单元的基础上,根据各控制单元氮、磷总量(2020年需削减入湖量)占流域控制总量(总入湖削减量)的比例,确定大街河、大寨河、东西大河、渔村大河、周官河和螺蛳铺河6个污染控制单元为氮、磷高风险控制单元。

2.1. 抚仙湖流域水质及氮磷污染时空分布趋势

2.2. 星云湖流域水质及氮磷污染时空分布趋势

2.3. 流域氮、磷污染源构成分析

2.4. 流域氮磷污染高风险区识别分析

-

抚仙湖-星云湖流域内对氮、磷的污染防治措施从“十五”时期以单项污染治理为主逐步向系统化、源头化、长效化方向转变,形成了源头减排、过程削减、末端治理、生态修复与预防为主的污染控制措施。但在实施过程中仍发现污染控制设施效率不高等问题。针对抚仙湖和星云湖其湖体的自身特点和流域内氮、磷污染来源的特征进行分析,从“源头控制-过程阻断-末端净化受纳”开展氮、磷污染防治。

-

根据“山水林田湖”生态系统统筹的管理理念和《水污染防治行动计划》[13]提出的“优化空间布局,积极保护生态空间,建立流域水生态环境功能分区管理体系”的任务要求,基于流域重要生态功能区、生态敏感区和重点污染控制区的评价识别,将星云湖生态保护区划与污染防控分区结合,合理划分流域的生产、生活和生态空间,构建以抚仙湖-星云湖湖体及滨岸带、入库河道及河滨带、流域重点污染防控区、重要生态功能和生态敏感红线区为主线的流域社会经济与生态安全可持续发展的空间管控体系,以流域资源环境承载力的底线思维,合理确定区域开发建设容量,优化流域空间开发格局。

-

在流域内开展资源环境综合承载力状况研究,系统分析流域资源环境和社会经济发展存在问题、制约因素和限制条件。以流域环境承载力为约束,探索建立抚仙湖-星云湖流域空间规划体系,研究配套管控措施,对流域空间进行分区管控,在流域空间规划体系构建的总体指导下,衔接流域相关规划内容,开展专项规划研究。

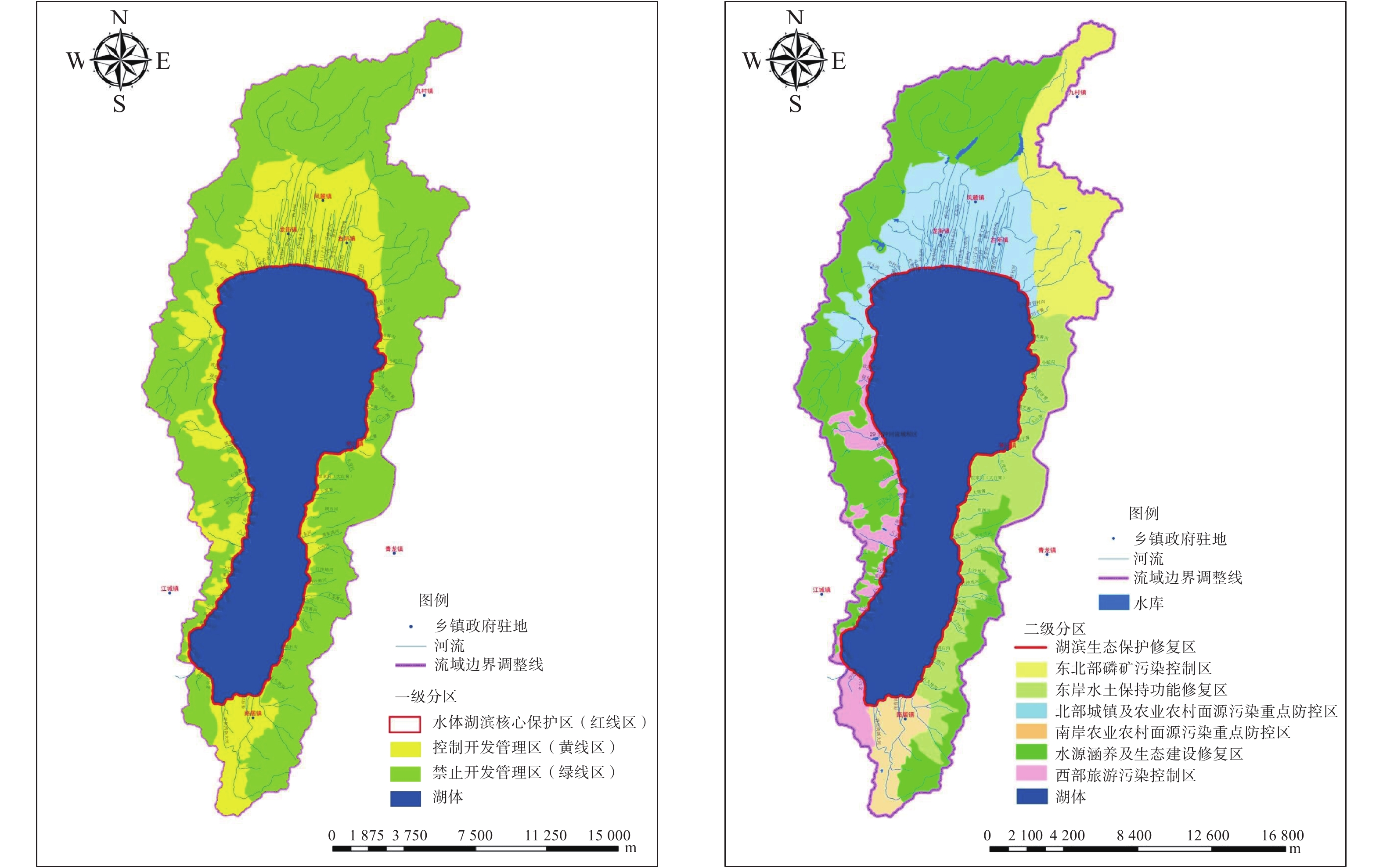

抚仙湖流域划分为1湖、3线、7区,实施流域分区分级管控,见图9。

星云湖生态红线区包括:湖滨生态保护带生态红线区,水源涵养及水土流失修复区生态红线区和河流廊道生态红线区。在湖滨生态红线控制区为星云湖最高运行水位外延水平距离100 m范围,在该区域内严格保护生态系统,开展湖滨湿地建设,提升生态系统质量。水源涵养及水土流失修复区生态红线区是基于星云湖流域重要生态功能区评价识别出;河流廊道生态红线区是以主要入湖河道两岸外延10~15 m的范围内,通过清理整治,恢复入河渠行洪和水域岸线生态功能。

-

在划定流域禁养区的基础上,进一步划定限养区,在限养区实施大牲畜总量控制,推进流域种养一体化的标准化养殖小区建设,加强农村分散畜禽粪便收集和专业化收集转运设施建设,提升畜禽粪便资源化、能源化利用率。开展农村人居环境提升建设,提升农村“两污”收集和处理率,建立村庄人居环境管护长效机制,将农村生活污水治理任务层层分解落实到各部门、各乡镇和各行政村,确保责任到位;研究制定农作物秸秆、畜禽粪便、生活垃圾及废旧农膜回收利用导向机制,将循环经济和农业环境评价体系的理念引入农业发展规划中。调整优化农业种植结构,发展绿色农业,适当发展农业生态旅游业,限制发展房地产、高尔夫基地等命令禁止的项目。

-

针对抚仙湖-星云湖流域氮、磷污染源的贡献源,通过进一步完善污水截污管网系统,增加支次管网,提高污水收集率,逐步推行雨污分流;提升一体化污水处理设施运维管理能力,提高其处理效率;建立畜禽养殖粪污资源化利用设施等,逐步完善流域截污治污体系。

-

完善入湖河流清水产流机制修复。以抚仙湖北部人口密集区域水质严重污染、东部和南部水土流失和淤积严重的中等河流为治理对象,开展水土流失治理、河道截污、农村农田面源污染控制、湿地生态净化、河滨河堤生态修复等措施;星云湖主要入湖河道主要流经区域开展生态水稻、莲藕+鱼或莲藕+泥鳅等种植模式,并与农田水系旁路形成有效衔接,形成河道-农田-塘库生态净化系统。调取外流域优质水资源对星云湖进行补水,促进湖体生态修复;建设环湖调蓄截污干渠和生态截污调蓄带,提高星云湖水资源循环利用效率;推广农业高效节水项目,促进节水减排。加快流域内矿山生态修复以及抚仙湖环湖面山生态修复。

-

提升流域管理机构行政级别,强化流域管理机构行政职能、优化管理模式,建立健全多元化融资机制,广泛吸引社会资金、民间资本参与其中;加强湖泊基础研究,提升湖泊富营养化控制关键技术的研发集成和转化推广,建立湖泊富营养化预警机制和监测监管平台,达到数据实时共享,提高工作效率。

3.1. 严守流域资源环境生态红线,强化流域空间管控

3.2. 建立健全流域控制性环境总体规划体系和制度

3.3. 加强农业农村面源污染防控

3.4. 深化流域截污治污,完善流域水污染防治工程体系

3.5. 加强流域生态修复,全面提升流域生态功能

3.6. 强化综合监管

-

抚仙湖-星云湖流域是典型的贫营养湖和富营养湖的典型代表,星云湖近15年的变化也是一个湖泊从贫营养向富营养转变的一个典型过程。近年来,随着当地社会经济的发展,抚仙湖水体中TP、TN的浓度呈缓慢上升趋势,固废和农田化肥流失成为流域内氮、磷的主要污染源。为保护好抚仙湖Ⅰ类水质,当地采取了一系列的工程措施,从遵循“生态系统的整体性、系统性及其内在规律”出发,转换视角,通过完善截污治污系统,强化流域空间管控和农业农村面源污染防控、强化生态修复和加强监管方面,构建高原湖泊流域社会-经济-环境健康的生态体系,为抚仙湖、星云湖流域氮、磷污染防治提供一条切实可行的新方向和途径。

下载:

下载: