-

平原河网地区通常指长江中下游太湖流域及周边地区,该区域水网密集,河道纵横交错,素有“鱼米之乡”的美誉。然而,近几十年来,平原河网地区城市化进程迅速,以该区域典型城市苏州为例,截至2015年,城市化面积已经超过70%。粗放型的经济增长模式给区域河流的生态健康带来了巨大的冲击和威胁,2015年苏州市Ⅳ~劣Ⅴ类水质断面比重达到52.38%[1]。河流生态系统服务功能逐渐丧失,已经成为制约区域经济发展的重要因素,也逐渐上升为社会主义生态文明建设和新农村建设的主要矛盾,平原河网地区河流健康亟待修复和改善。

我国关于河流健康的研究起步较晚,但近年来随着“十二五”水专项和生态文明建设的大力推进,越来越多的学者就河流健康理论[2-5]、河流健康评价方法[6-8]等方面展开了研究。当前,平原河网地区以苏州市和嘉兴市为代表的部分区域一改往日的“工程化”措施,率先采用生态工程的理念进行河流修复。但由于平原河网地区河流特点鲜明,一方面,普遍受城镇化影响严重,部分河道“硬质化”紧束且河流多为断头浜;另一方面,水动力条件不佳,河流的自净能力较差。因此,当前尚缺乏适应于平原河网地区河流的评价体系,致使河流修复在实际中成效不甚理想[9]。本文以平原河网典型城市苏州为例,选取具有代表性的河段,建立适应平原河网地区的河流综合评价指标体系,从全方面、多角度量化分析河流修复前后的健康情况,旨在为平原地区河流修复积累实践经验并提供现实参考。

全文HTML

-

本研究选取了位于苏州吴江区桃源镇的一条村级断头河道——问津河,全长1.28 km,河道平均宽度15 m,河底平均高程0.5 m左右,水动力条件差。问津河沿线大多为林地和住宅,还有部分商铺和工厂,存在污水直排和部分河道“硬质化”改造的情况,是平原河网地区典型的受城镇化影响较为严重的河流,河道底泥淤积、水质较差。地方政府基于前期底泥与水生态调研,在2018年10月对问津河河道进行了针对性清淤,在保护现有水生植物群落的同时对入侵种进行针对性拔除,并对河岸带植物残体和垃圾进行清理,以保护优先的原则最大程度减小施工对河岸带植被的影响,最后根据需要对部分河段进行“硬质化”处理。

-

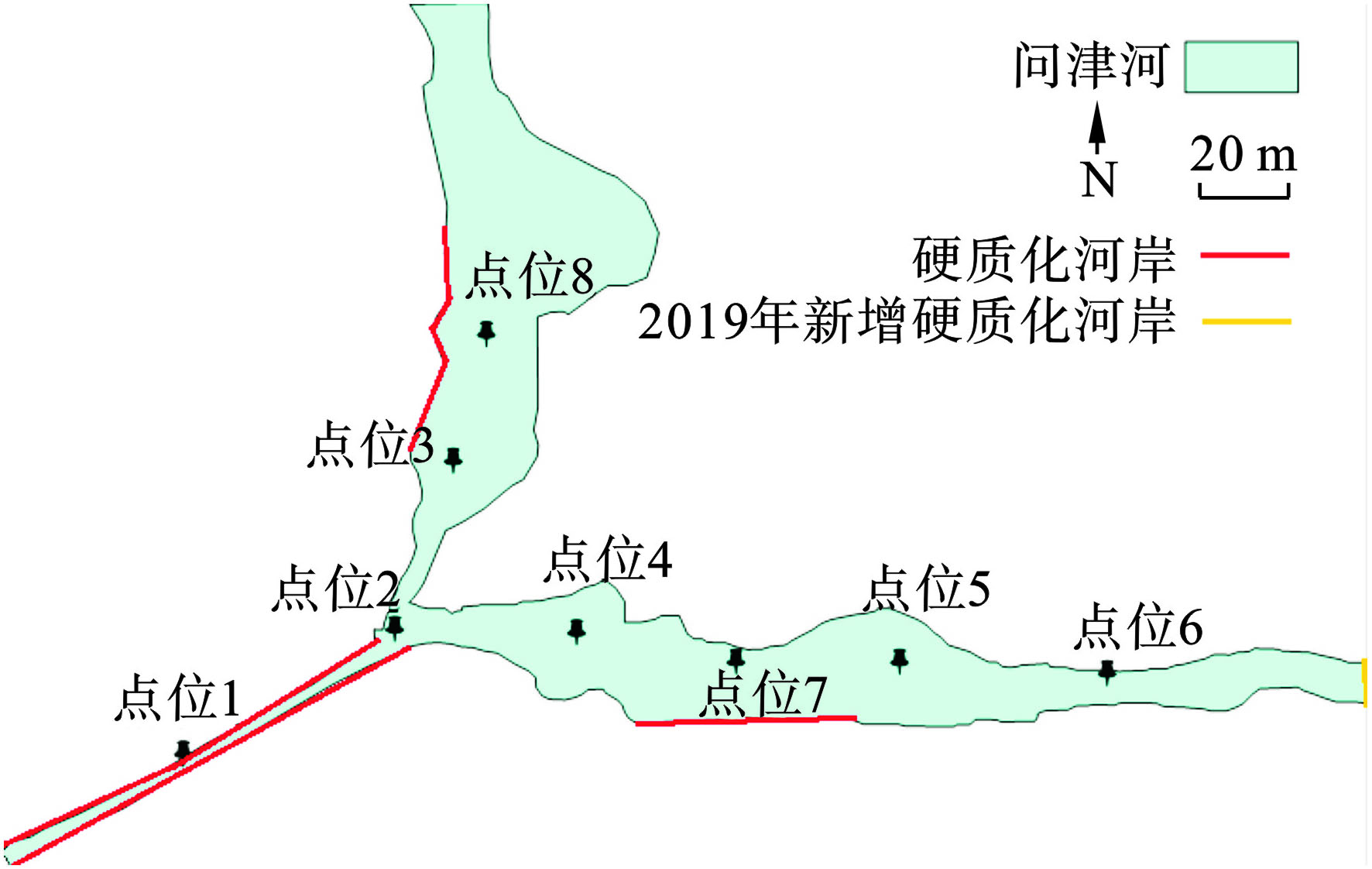

本研究基于代表性和可操作性的原则在问津河间隔50 m共布设了8个采样点,基本涵盖全河道,见图1。

其中,1、2号采样点位于河岸“硬质化”的河段,是早期污水直排的入口;4~7号采样点位于人为干扰相对较少问津河南侧,3、8号采样点位于问津河北段。采样工作分别于2018年、2019年3月晴朗的早上展开,采集问津河修复工程实施前后的水体、底泥和底栖生物样品,并对河畔陆生植被和水生植物群落展开调查。

-

现场用YSI-EXO多参数分析仪(Yellow Springs Instruments,USA)测定各样点水体中的溶解氧、电导率、水温和pH等水质参数。另外采表层水样低温冷藏运回实验室,参照国标(HJ 636-2012;GB 11893—89)测定氮磷营养盐指标。

-

水样采集完毕后,用柱状采样器采集河道0~50 cm的底泥沉积物,分层取适量0~20、20~40和40~50 cm处的底泥,充分混合形成该样点的底泥沉积物样品。底泥样品低温保存运回实验室后经冷冻干燥、研磨过筛和混酸消解的预处理过程之后,用ICP-MS测定其重金属赋存特征。

-

底栖生物采集参照环保部颁布实施的《生物多样性观测技术导则-淡水底栖大型无脊椎动物(HJ710.8—2014)》[10]。本研究区域河流水面宽度较窄,平均宽度仅为15 m,水深小于3 m,因此用彼得生采泥器在各样点1 m2内采集,对于采集得到的样品,物种鉴定完毕后,参考江苏省底栖动物耐污值,计算Hilsenhoff生物指数(HBI指数)进行底质状况评价[11]。

-

水生植物群落研究参考李伟和钟扬编译的《水生植物研究的理论和方法》[12],采用样方法[13]在上述的采样带内均匀设置1 m×1 m样方,记录样方内挺水植物名称、株数、高度、盖度、出现频度和优势种;浮叶及沉水植物使用水生植物定量夹采集,记录样方内植物物种名称、株数、株高和优势种等。分别计算相对密度、相对频度、相对盖度、重要值和Shannon-Wiener多样性指数等对水生植物群落状况进行评价[14]。

-

河畔陆生植被调查主要参照环保部颁布的《生物多样性观测技术导则-陆生维管植物(HJ 710.1—2014)》[15],在上述8个采样点的两侧河岸处分别设置50 m(平行于河流)×15 m(垂直于河流)的样带,共计16个。在每个样带内沿着河滩方向,均匀布点,每隔2 m设置一个草本样方,每隔10 m设置一个乔木群落样方。其中,草本样方大小1 m×1 m,灌木样方大小2 m×2 m~5 m×5 m,乔木样方大小为5 m×5 m~20 m×20 m。调查记录样方中乔木的名称、高度、株数、胸径、出现频度和优势种;灌木的名称、株数/丛数、覆盖度和优势种;草本的名称、株数、高度、覆盖度、出现频度和优势种。分别计算各层次结构的植物群落重要值、Shannon-Wiener多样性指数等对河畔陆生植被健康状况进行评价[14]。

1.1. 研究区域概况

1.2. 采样及分析方法

1.2.1. 地表水采集

1.2.2. 底泥沉积物采集

1.2.3. 底栖生物采集

1.2.4. 水生植物群落调查

1.2.5. 河畔陆生植被调查

-

问津河河岸总长均为1 072.1 m,河岸带“硬质化”集中在1、2号采样点,均为渠化水泥质护岸;南侧的部分沿岸也设置了“硬质化”的护岸围墙;在3号采样点的近住宅侧也为水泥质护岸,其余区域均为自然护岸。河流修复工程实施前,测得问津河硬质化河道总长约为374.4 m;河流修复工程实施过程中,由于东侧道路的建设的护坡要求,“硬质化”河道长度有所增加,“硬质化”河道总长为378.6 m。平原河网地区普遍具有防灾的现实需求,因此问津河修复工程实施后河道硬度有所上升,受人为干扰程度有所提高,见图1。

-

1、2号点位是问津河的纳污口,水体有明显异味,其余河段水体混浊但无明显异味。在修复工程实施前,除3、5号点位外,水体DO均劣于地表水IV类标准;而各点位水体总氮含量均劣于IV类水标准,沟渠段的1、2点位尤为严重,属于劣V类水平;总磷含量除8号点外,也均劣于IV类水标准,1、2和4号点位的总磷属于劣V类水平;氨氮除5号点以外,也均远劣于IV类水标准。在问津河修复工程实施前的2018年3月采样期间,问津河水体整体属于劣V类水平,为典型的城镇黑臭河道。

修复工程实施后,水体DO得到大幅改善,见图2,主要得益于河道中植物残体的清理和底泥疏浚,有机物分解消耗的氧量减少,DO含量得到提升;水体溶解性总氮含量有所降低,但总氮、透明度则未有明显改善;总磷、溶解性总磷含量相比修复前不降反升,这与水生植物群落尚未得到恢复,对水体中磷的固定程度降低有关[16]。2019年3月采样期间,问津河偷排现象并未得到有效改善,河流水体在修复工程实施之后依旧整体属于劣V类水平,水体黑臭状况并未通过清淤等方式得到实质性改善。

-

问津河底泥疏浚前,底泥中砷、镉、铬、汞、铅和锌含量均远高于区域背景值,见图3,主要是受到附近印染厂与纺织厂废水直排所致。其中,纳污口(1、2号采样点)处的重金属含量明显高于其他区域。

2018年10月对问津河实施底泥疏浚后,于次年3月重新采集问津河底泥样品,各样点混合底泥样品测得的重金属含量明显下降,底泥重金属风险较修复工程实施前有明显好转。2019年初在清淤修复工程完成后,底泥中砷、镉、铬、汞、铅和锌重金属含量基本与区域背景值相当,见表1,底质状况明显改善,底泥重金属释放风险大大下降。

-

问津河修复工程实施前,2018年3月采样共获得底栖生物7科10属10种,见表2。其中3种环节动物,6种软体动物,1种节肢动物。修复后,2019年3月采样共获得底栖生物8科12属12种。其中3种环节动物,6种软体动物,3种节肢动物。

问津河采得的软体动物和节肢动物属于耐污能力较强的物种[17],底栖动物群落的空间分布特征与水质的空间分布特征具有良好的对应性。水质空间变化导致环节动物和软体动物、节肢动物的空间分布存在一定交错性[18]。耐污性较强的水丝蚓作为优势种群主要分布在污染重、溶解氧低的渠道化河道。查阅江苏省大型底栖动物耐污值,可计算问津河修复工程实施前后的底栖生物BI指数,得到2018年修复工程实施前问津河BI指数为8.62,2019年修复工程实施后BI指数为8.54,表明水体均属于中污染状态。清淤后问津河软体动物种群数量有所上升,可能是淤泥被清除后较坚硬的底质比较适宜软体动物生存,水体污染改善程度有限。

-

在问津河修复工程实施前,采样期间共采得挺水植物2科3属3种,浮叶植物1科1属1种,漂浮植物2科2属2种,沉水植物1科1属1种。菰为优势度最高的物种,入侵物种空心莲子草优势度仅次之,见表3。

在问津河修复工程实施前,水生植物,尤其是挺水植物十分茂密,群落结构较为完整,挺水植物、浮叶植物和沉水植物盖度在样方当中超过95%,占总水面面积也超过41%,这为水生动物和鸟类营造了良好的栖息地,同时也对水体中的重金属和营养盐有富集、固定作用。整体而言,修复工程实施前问津河水生植物群落结构较为完整,但空心莲子草入侵状况较为严峻。

问津河修复工程实施后,共采得挺水植物3科4属4种,浮叶植物1科1属1种,漂浮植物2科2属2种,沉水植物2科2属2种。如表4,菰依然为优势度最高的物种;入侵物种空心莲子草在人工拔除之后有所减少,但依然在河道北部占据一定优势地位,优势度依旧仅次于菰;慈姑成为重要度第3的水生植物,可能为附近经济作物逸生。在经历了河道清淤的剧烈干扰之后,2019年问津河水生植物种群并未完全恢复,北部受干扰较小,区域生境依然较好;南部受干扰较大,挺水植物种群远远未恢复至清淤之前水平,水生植物占总水面面积仅恢复至22%;总体而言,水生植物生境状况有较大退化,空心莲子草入侵趋势仍然较为严重。

另外,问津河在修复工程实施前Shannon-Wiener多样性指数为1.446,修复工程实施后Shannon-Wiener多样性指数为1.836,反映了问津河修复工程实施后水生植物生物多样性有所改善,清淤以及对空心莲子草的针对性拔除对水生植物群落重建中物种多样性的改善起到了正面作用。

-

问津河修复工程实施前后,乔木并未遭到破坏,2018和2019年群落调查均获得乔木11科14属15种,樟树和桑树是最高的优势物种。

问津河修复工程实施前,群落调查共获得灌木3科4属4种。7号采样点作为清淤施工区域,施工过程中对河岸带灌木造成了巨大破坏,至2019年3月,7号采样点的灌木群落都未能恢复,但其他点位灌木群落结构均未有变动。

草本植物中,本研究重点关注维管束草本。修复工程实施前,共获得维管束草本植物33科52属56种,样方中植被覆盖率达83.3%,Shannon-Wiener多样性指数为3.641;修复工程实施后,共计得30科46属51种,植被覆盖率为67.7%,Shannon-Wiener多样性指数为3.404。问津河修复工程实施前后物种丰富度基本持平,但由于修复实施过程对6、7号采样点的草本植被造成较大破坏,因而覆盖率和生物多样性都有所下降。另外,问津河修复工程实施后,草本植被群落外来种入侵状况加剧,外来入侵种加拿大一枝黄花、马缨丹和酢浆草生态位扩张,2019年加拿大一枝黄花在6、7号采样点样方中面积占比超过90%,成为绝对优势种,挤占本土物种空间;而马缨丹也从偶见变为常见种,河流修复施工过程对原生草本群落结构的破坏为外来种的入侵创造了机会[19],值得警惕。

-

充分考虑平原河网地区河流特征,从水质状况、底质状况、河河畔陆生植被状况、河岸带物理状况、水生植被状况及其他生物状况共5个准则层选取16个指标建立生态系统健康综合指数(EHIC)对河流健康状况进行评价,准则层采取专家打分法确定权重,指标层由熵值法确定的权重见表5。

通过计算可得到各准则层健康指数,见表6,问津河2018~2019年修复工程实施前后,河岸带物理状况由于更多人为扰动而稍有降低。水质状况则稍有下降,虽然溶解氧有所上升而总氮、氨氮有所下降,总磷却出现了一个明显的上升。清淤之后底质状况得到大幅度改善,底质的生态风险得到控制。由于部分区域的河畔陆生植被在清淤过程中遭到清理导致了覆盖度降低,且出现了加拿大一枝黄花和马缨丹入侵的现象,因此河畔陆生植被的健康指数有所下降。水生植物和底栖动物方面,清淤过程附带去除了部分空心莲子草,且出现了此前并未发现的挺水植物和沉水植物物种,本地物种指数和多样性指数有所上升。

综合而言,2018年问津河生境综合健康指数为0.592,2019年问津河健康指数则达到了0.645,问津河的清淤、清理等修复措施确实达到了一定效果,改善了河流健康状况。

2.1. 河岸带物理结构

2.2. 水质状况恢复情况

2.3. 底质恢复状况

2.4. 底栖生物恢复状况

2.5. 水生植物恢复情况

2.6. 河畔陆生植被状况

2.7. 河岸健康综合评价

-

本文以平原河网地区受城镇化影响的典型河段为例,通过对比问津河修复前后的河流健康恢复状况后发现:河道清淤确实能够明显改善底质健康状况,但在不能完全阻断外源污染输入的情况下,清淤对改善河水水质的作用是有限的。由于清淤可能破坏水生植物群落,甚至削弱河流生态系统的自净能力,从而减少对水体中营养盐、重金属等污染物的固定作用,存在加剧水质恶化的风险。因此,在清淤过程中,加强对河岸带水生植物群落的保护尤为重要。在河流缓冲带修复过程中,还存在外来种入侵的风险,需要格外重视对加拿大一枝黄花等草本入侵植物的管控。

下载:

下载: