-

大气气溶胶是指固体或液体微粒均匀分散在大气中并形成相对稳定的悬浮体系[1]。其中将细模态粒子定义为PM2.5(0<Dp<2.5 μm),粗模态粒子定义为PM2.5—10(2.5<Dp<10 μm)[2]。有研究指出,PM2.5的主要成分为硫酸盐、硝酸盐、铵盐和碳质气溶胶等[3]。在春季,东亚偶尔会遭遇来自塔克拉玛干或者戈壁的严重沙尘暴[4],东亚沙尘过程的最突出特征是矿物沙尘污染源紧邻着人口稠密或者污染严重的工业地区。由于直接吸收和凝结过程,沙尘气溶胶很容易沿着其传输路径与行星边界层中的人为污染物混合,形成所谓的污染沙尘[5]。有学者指出在东亚由于大量排放的一次污染物(NOx、SO2、CO、NMHCs、和人为沙尘)和大量能源消耗导致的二次形成的人为气溶胶(硝酸盐、硫酸盐、有机气溶胶等)造成了连续严重的雾霾污染事件[6-8]。在某些偶然情况下,人为污染物的远距离运输不仅会对东亚国家产生影响,甚至对北美西海岸的污染物浓度产生影响[9-10]。

近年来PM2.5的跨界运输问题已引起科学界及政府的极大关注,日本九州地区经常收到污染物的跨境传输,与日本其他地区(如关东地区)相比,PM2.5造成的影响更大[11].例如在福江岛(一个偏远的海洋站点32.7°N,128.68°E)上进行的模型模拟研究表明,中国华北中部地区(105°E—124°E,34S°N—42°N)是造成当地PM2.5环境负荷增加的主要原因,但夏季除外[12]。但是,Kaneyasu等[11]发现,虽然九州地区的福江岛和市区之间的硝酸盐和元素碳存在很大差异,但总体PM2.5浓度几乎相同。长期以来有报道称,日本的非海盐硫酸盐浓度主要受二次污染的轻度排放影响,这是由于亚洲大陆内部燃煤产生的大量二氧化硫排放所致[13]。在过去的几十年中,中国实施的脱硫行动降低了东亚对流层硫酸盐的浓度[14],但是,硝酸盐的传输问题仍然不清楚,尤其是在硝酸盐含量较高的大都市地区本地NOx排放物的形成无处不在。此外,NOx与SO2共存,导致SO2快速转化为硫酸盐,促进了次级颗粒的形成[15]。跨界运输的最新研究展示了2015年1月东亚地区的污染案例,运输过程中的对应离子(如NH3)和水相生成

${\rm{SO}}_4^{2-} $ 对气溶胶相硝酸盐的扩展能力有很大影响[9]。在海洋地区,HNO3倾向于与海洋中的盐(例如NaCl)发生反应生成NaNO3(水溶液)和气态HCl(g),生成的${\rm{NO}}_3^{-} $ 以粗模态的形式存在[16]。粗模态的沙尘粒子和细模态的人为污染物可以利用散射光的退偏比(depolarization ratio,DR)进行区分,因为散射光的偏振方向相同时,入射光为球形颗粒;但是对于非球形粒子,其散射光的偏振方向会发生改变。总的来说人为污染物的粒径小,形貌为球形,其退偏比较小;沙尘粒子的粒径较大,其形貌多为不规则形,退偏比大[17-19]。基于这项特性,有学者研制出偏振光学粒子计数器(polarization optical particle counter,POPC)用以测量每个粒子粒径的大小和退偏比信息,DR>0.2的为沙尘气溶胶,为非球形结构,DR<0.2的为海盐气溶胶及人为污染物,为球形结构[2, 20]。

为了进一步了解中国对日本跨境传输过程和日本本地污染源的排放特征,本文着重研究日本西部地区气溶胶中的硫酸盐,硝酸盐及黑碳的理化特征及影响因素,观测地点为九州大学应用力学研究所三楼楼顶。观测仪器为气溶胶化学成分在线监测仪(continuous dichotomous aerosol chemical speciation analyzer,ACSA-12)及偏振光学粒子计数器(polarization optical particle counter,POPC)[21]。

全文HTML

-

观测地点如图1所示,位于日本九州大学应用力学研究所(33.51°N, 130.50°E)的三楼楼顶,距离地面约为10 m,观测点周围5 km范围内没有钢铁、化工和石化等大型污染企业,观测地点周边为学校和居民生活区,无明显污染源。ACSA-12和POPC观测时间为2014年3月1日至3月31日及4月和5月的周末。

-

ACSA-12将大气中气溶胶的化学成分及质量浓度作为测定目标,通过对细粒子(PM2.5)和粗粒子(PM2.5—10)进行分项测定,实现每小时1次的连续自动分析。流量为16.7 L·min−1。PM2.5的质量浓度和PM2.5—10质量浓度用β射线吸收法测定,硝酸根离子和水溶性离子的质量浓度使用紫外线吸收光度法测定,硫酸盐质量浓度是使用基于BaSO4的比浊法测定,黑碳的质量浓度是利用光学上的近红外光谱法进行测量,所以定义为OBC,仪器的不确定性估计为10% [21-24]。

POPC通过测量散射光从而得到粒子的浓度及退偏比信息,仪器内部置有780 nm激光,激光照射在粒子上,POPC内部有3个检测器,分别用来收集一束前向散射光信号,两束后向散射光信号(S信号和P信号),前向散射光信号是通过测量脉冲高度来测量粒子的大小及数浓度,后向散射光信号,通过计算S/(S+P)的值得出退偏比信息,即:DR=S/(S+P),通过退偏比信息来判断粒子形貌[20]。退偏比DR值受电源电压方差、环境水汽含量及气溶胶的复折射指数影响,其不确定性经估算小于13%[21]。

1.1. 观测地点

1.2. 仪器测量原理

-

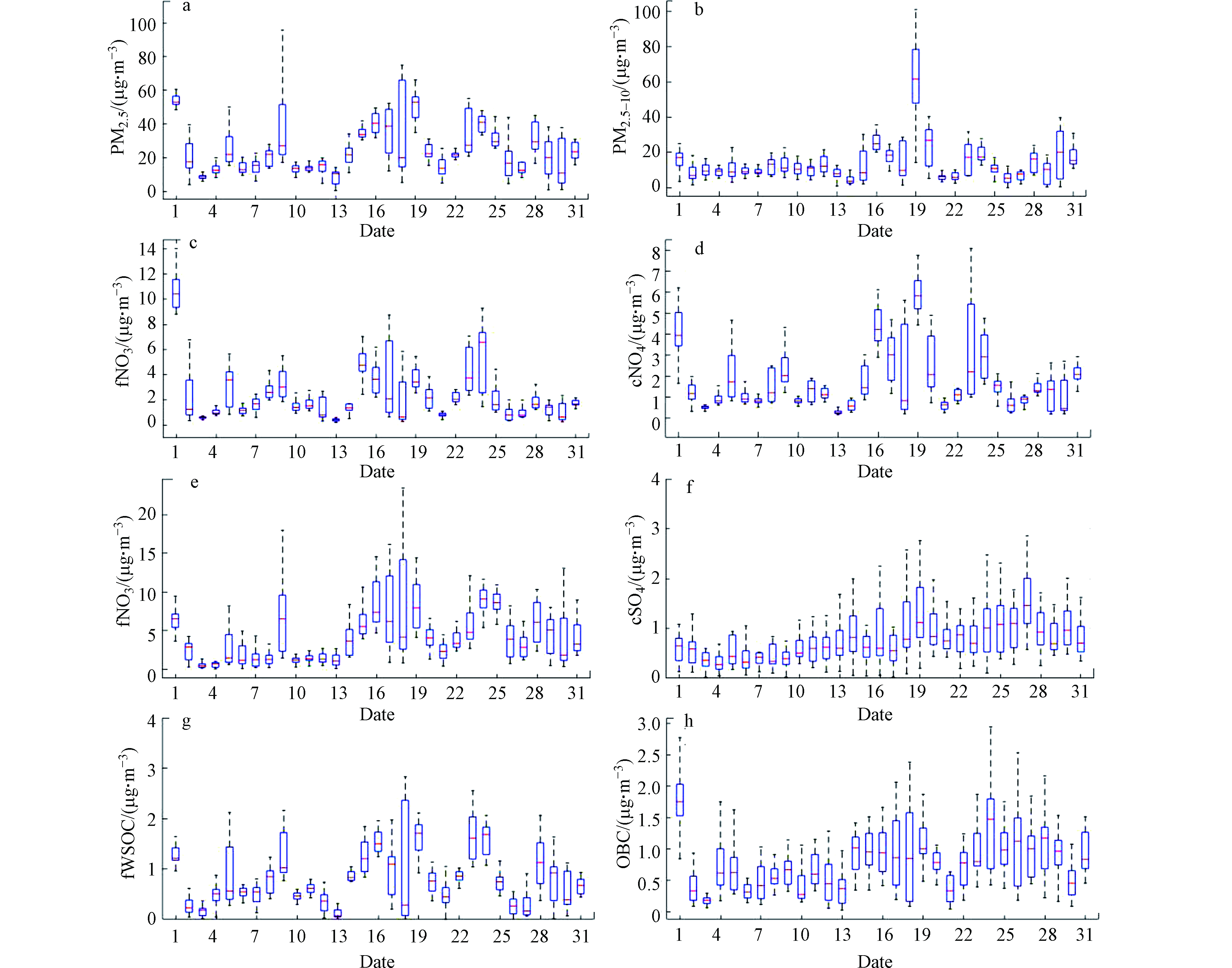

3月1日至3月31日日本福冈PM2.5、PM2.5—10、fNO3、cNO3、fSO4、cSO4、fWSOC和OBC的日变化趋势图如图2所示。从图2a中可以看出,日本福冈整个3月经历了多次污染过程。PM2.5日均浓度为(25.2±15.5) μg·m−3,最大值出现在3月1日,浓度为(53.4±4.9) μg·m−3。随后的污染过程自3月5日开始,3月10日结束,在3月9日达到峰值,浓度为(40.5±25.8) μg·m−3。第二段污染过程自3月14日开始,3月21日结束,并在3月19日达到峰值,其浓度为(50.7±9.5) μg·m−3。第三段污染过程自3月22日开始并持续到3月结束,其出现双峰污染特征,在3月24日和3月28日到达峰值,其浓度分别为(40.4±5.0 )μg·m−3和(31.5+9.3 )μg·m−3。PM2.5中硝酸盐(fNO3),硫酸盐(fSO4)与可溶性有机碳(fWSOC)与PM2.5的分布模式一致(图2c、e、g),fNO3日均浓度为(2.5±2.4 )μg·m−3,占比PM2.5浓度9.9%,fSO4日均浓度为(4.4±3.7 )μg·m−3,占比17.5%,fWSOC日均浓度为(0.78±0.60) μg·m−3,占比3.1%,黑碳(OBC)低值区和高值区与PM2.5的低值区和高值区一一对应,其日均浓度为(0.79±0.52) μg·m−3,占比3.1%,对PM2.5浓度贡献较小(图2h)。从图2b可以看出PM2.5—10的3月日变化特征,PM2.5—10日均浓度为(13.8±12.5) μg·m−3,在13日至22日经历了一次沙尘过程,最大值出现在19日,浓度为(63.5±21.5 )μg·m−3。平日里PM2.5—10没有明显的变化特征。PM2.5—10中的硝酸盐(cNO3)和硫酸盐(cSO4)的变化趋势与PM2.5—10的变化趋势并无明显联系。

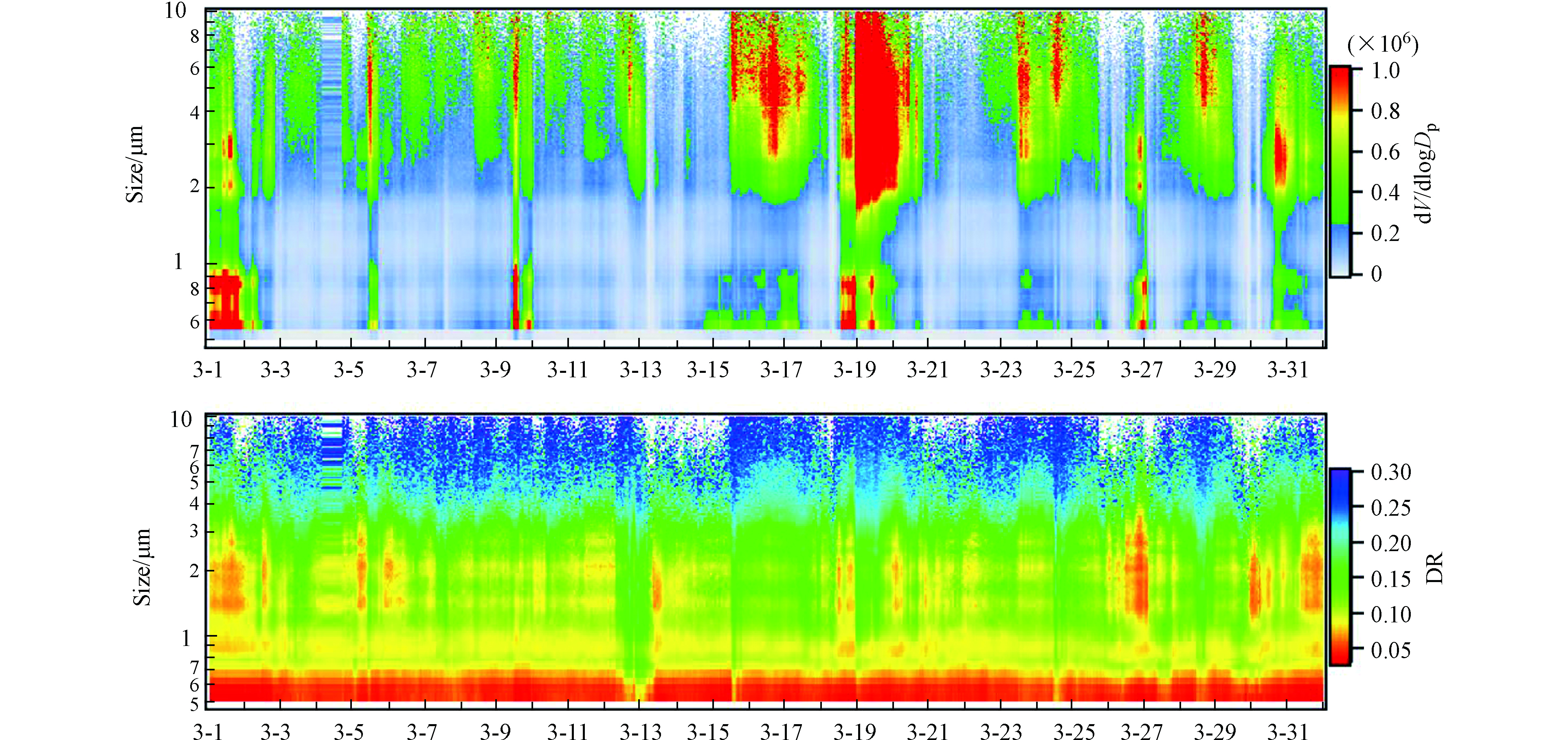

图3为同时段气溶胶体积分布图和气溶胶退偏比分布图。从图3a中可以看出,福冈地区在3月经历了多次污染过程,污染过程中气溶胶体积浓度呈现双峰特征,高值区出现在PM1和PM2.5—10;图3b中,在3月1日的污染过程中,小于3 μm的粒子退偏比小于0.1,呈球形,3—6 μm粒子退偏比值为0.1—0.2,形貌为还未完全充分混合的球形,6 μm以上粒子退偏比值大于0.2,形貌不规则,此次污染过程以PM2.5为主,这是因为人为污染物更易发生混合作用,使得退偏比值小于0.1;自3月1日后的污染过程皆以PM2.5—10为主,1—3 μm粒子的退偏比值介于0.1至0.2,粒子未充分混合,大于4 μm的粒子,退偏比值皆大于0.2,呈现不规则形。说明人为污染过程并没有经历长时间的混合过程,福冈地区春季大多数污染过程皆为本地污染过程。

-

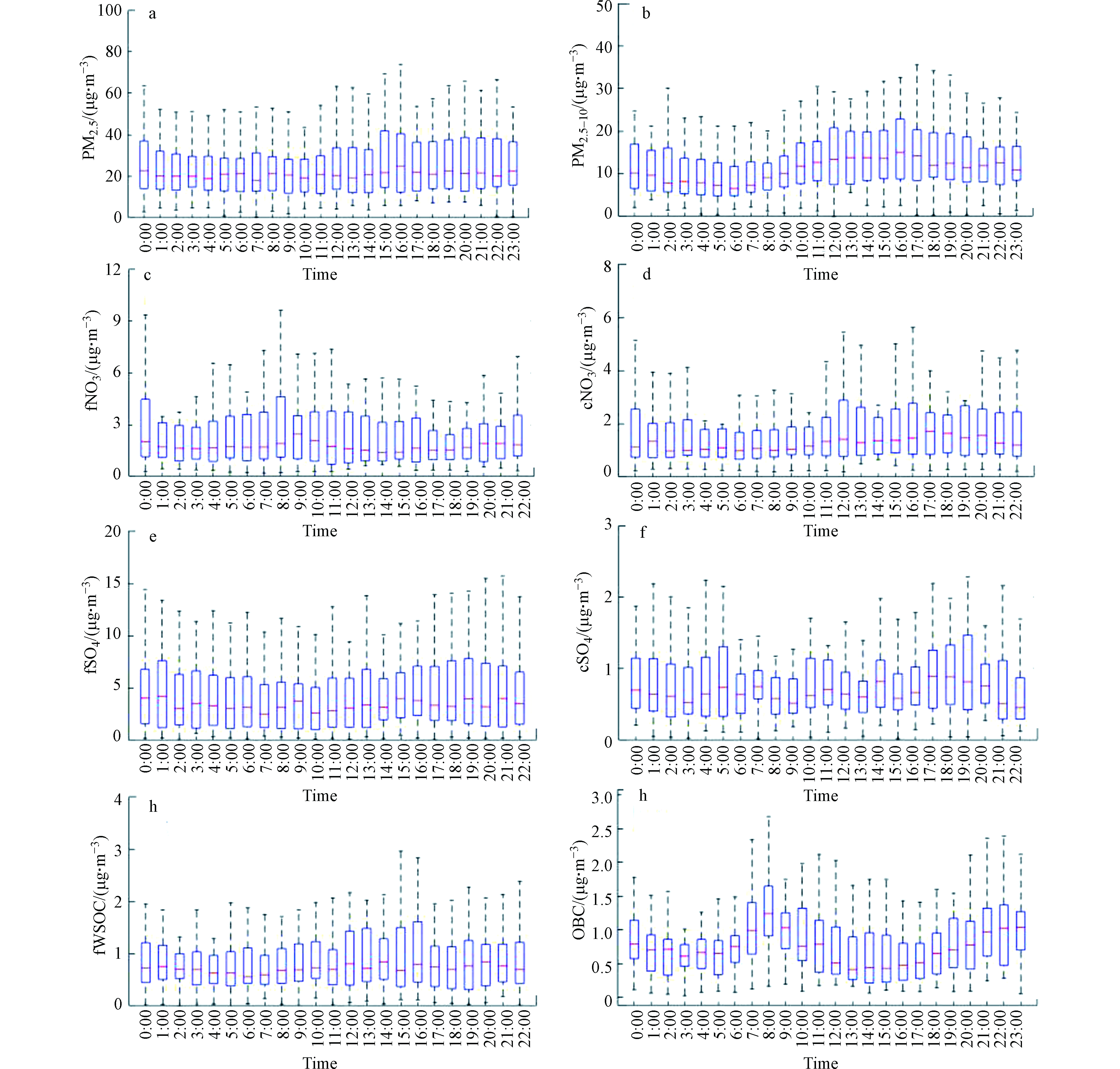

3月1日至3月31日PM2.5、PM2.5—10、fNO3、cNO3、fSO4、cSO4、fWSOC和BC的昼夜变化趋势如图4所示。PM2.5昼夜变化趋势不明显,在午后浓度有小幅度上升,0至11时的小时浓度为(23.3±1.2 )μg·m−3,12至23时的小时浓度为(27.0±1.0) μg·m−3,最大值出现在16时,浓度为(28.7±17.5) μg·m−3(图4a)。fNO3昼夜变化趋势呈现双峰特征,极大值出现在9时和20时,浓度分别为(2.84±2.37)、(2.46±2.32) μg·m−3,对应着早晚高峰,这说明当地fNO3浓度变化受当地机动车排放影响[21](图4c)。fS04和cSO4昼夜变化特征呈现一个多峰的分布特征,这说明硫酸盐浓度不仅受早晚高峰影响,还可能跟当地的化工企业及远距离输送有关(图4e、f)。

fWSOC3月日均浓度为(0.79±0.6) μg·m−3,0时至11时小时平均浓度为(0.77±0.06 )μg·m−3,12时至22时,小时平均浓度为(0.90±0.7 )μg·m−3(图4g),午后,fWSOC的浓度有上升的趋势,这可能是由于午后光照条件增强引起的光化学反应更加剧烈,导致fWSOC浓度的升高,PM2.5—10和cNO3在午后都有上升的趋势,这可能是因为观测地点靠近沿海,受海陆风作用,中午风速最大,将海盐等粗颗粒吹向福冈内陆地区(图4b、d)[22-23]。OBC昼夜变化特征如图4h所示,呈现双峰分布特征,对应在早晚高峰,其日均值为(0.79±0.52) μg·m−3,在早高峰9时和晚高峰10时的浓度分别为(1.33±0.68) μg·m−3,(1.00±0.51) μg·m−3,说明黑碳的浓度变化特征主要受当地机动车排放影响。

图5给出了粒径1、3、5 μm的退偏比3月1日至3月31日的昼夜变化特征以及3月工作日和3—5月休息日的昼夜变化特征,从图5a1中可以看到1 μm粒子的退偏比昼夜变化特征,在上午9时至下午15时出现了一个小峰,其峰值主要体现在上四分位上,其均值无明显变化。3 μm粒子的退偏比在7时至14时呈现一个波动上升的趋势,其均值为0.14±0.02,在14时达到峰值0.15±0.03(图5b1)。5 μm粒子的退偏比值呈现出震荡的趋势,但是并无明显的峰值和上升或下降的趋势,其曲线较平稳,说明粗颗粒受海陆风输送影响较小(图5c1)。图5a2—c3中,给出了粒径1、3、5 μm的退偏比工作日和周末的昼夜变化趋势图。粒径为1 μm的粒子退偏比在工作日均值为0.07±0.01,在休息日其均值为0.065±0.005,较工作日下降了7%,(图5a2、a3)。粒径为3 μm的粒子退偏比在工作日均值为0.14±0.03,休息日均值为0.13±0.05,在工作日可以看到退偏比受地形和海陆风作用在9时至17时处于一个高值区,其均值为0.15±0.03。而在休息日,受当地机动车排放及餐饮业等本地源影响,使得退偏比值减小,其均值为0.14±0.02。粒径为5 μm的粒子退偏比在工作日均值为0.22±0.03,休息日均值为0.21±0.03,两者并无太大差别,两者昼夜变化特征也没太大差别,说明本地排放与海陆风输送对粗粒子影响较小(图5c2、c3)。对比1 μm和3 μm的工作日和休息日退偏比变化特征,可以发现休息日中的退偏比的上下四分位距离更短,说明其退偏比值在平均值附近分布更加集中,进一步说明其污染源主要受本地机动车排放,餐饮业等人为污染源影响。

-

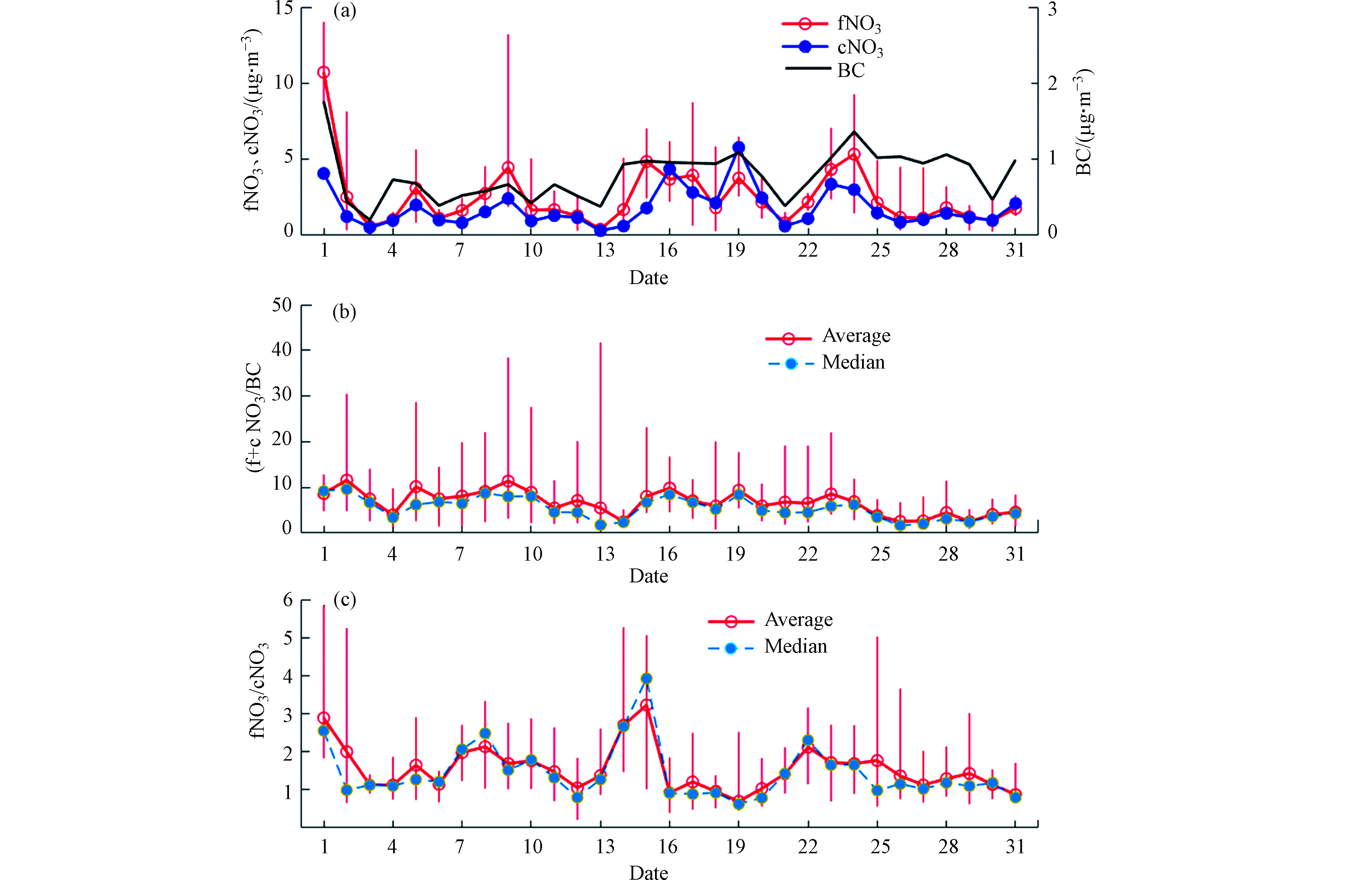

有研究[9、25]指出东亚的氨含量很丰富,且在中国大陆地区很容易将HNO3转化生成NH4NO3,例如在洋面上方的平流气团的气溶胶相态的硝酸盐很容易分解为气相,在高温高湿的条件下,SO2和HO2水相反应生成H2SO4,随后和HNO3生成更稳定的化合物(NH4)2SO4。残留的HNO3分子将会进一步与海盐(NACI)发生反应生成NANO3,这被认为是将fNO3转化为cNO3的主要途径之一。3月1日至3月31日日本福冈fNO3、cNO3、BC、(f+cNO3)/BC和fNO3/cNO3日变化特征如图6所示。图6a中,fNO3、cNO3和BC变化趋势可以用来判断本地源和外来源的重要性,在1日、9日、15日、23日fNO3(cNO3)的日均浓度分别为(10.7±1.5 )μg·m−3((4.1±1.2) μg·m−3)、(4.5±3.4 )μg·m−3((2.4±1.0) μg·m−3)、(4.9±1.1) μg·m−3((1.8±0.7) μg·m−3)、(4.3±1.7 )μg·m−3((3.4±2.4 )μg·m−3)。可以看出fNO3浓度显著大于cNO3的浓度,BC浓度也处于高值区,且都对应着当地周末时间,可以看出福冈县周末大量出游导致机动车尾气排放增多,此时本地源占主导地位。在16日、19日,fNO3(cNO3)的浓度为(3.7±1.2) μg·m−3((4.4±1.0) μg·m−3)、(3.8±1.0) μg·m−3((5.9±1.1) μg·m−3),可以发现fNO3浓度比cNO3小,此时粗颗粒物占主导地位,污染过程以沙尘为主。图6b中展示了同时段内硝酸盐和黑碳的比值变化,可表征长距离运输与本地排放对污染的相对重要性,由于春季多有沙尘发生,在3月5日、9日、16日、19日、23日,这几日均值分别为10.17、11.39、9.86、9.37、8.57,中位数值分别为6.21、8.02、8.46、8.40、5.90,日均值显著大于中位数值,且与图6a中硝酸盐高值区一一对应,说明这几日福冈地区很大程度上受沙尘过程的影响。且这几日的PM2.5浓度分别为(27.6±13.9)、(40.5±25.8)、(40.6±6.0)、(50.7±9.5)、(35.1±13.2) μg·m−3,PM2.5—10的浓度分别为(11.0±7.0)、(13.3±5.8)、(25.8±4.8)、(63.5±21.5)、(16.1±8.8) μg·m−3(图2a、b),可以看出只有19日的沙尘过程对PM2.5和PM2.5—10的浓度影响较大,进一步说明福冈地区污染过程以本地排放为主。在图6c中展示fNO3和cNO3的比值变化特征,在13日至15日这段时间内,比值逐渐升高,并在15日达到最高值,为3.20,对应图6a中fNO3和cNO3的浓度可以看出当日福冈地区基本没有遭受沙尘影响,在3月1日、9日、22日出现了fNO3/cNO3的高值区,其均值分别为2.91、1.83、2,33,可知细硝酸盐的浓度远远大于粗硝酸盐,这几日对应的都是当地周末时间,这可能跟周末机动车大量出行相关.

-

PM2.5、fNO3、cNO3、PM2.5—10、OBC、fWSO4、cSO4和cSO4工作日(左)和休息日(右)昼夜变化箱线图如图7。工作日数据来自3月1日至31日的20 d的工作日数据,休息日数据来自3月1日至5月31日的27 d休息日数据。

PM2.5浓度在工作日没有明显的昼夜变化特征均值,其浓度为(22.7±14.5) μg·m−3,休息日各时段浓度皆大于工作日,其浓度为(28.6±13.4 )μg·m−3,且可以看出白天浓度要大于晚上浓度,其8时至19时小时浓度为(30.0±14.8) μg·m−3,20时至7时的浓度为(27.3±12.4 )μg·m−3,最大值出现在17时,浓度为(33.1±13.1) μg·m−3,(图7a1、a2)。fNO3工作日和休息日都没有明显的昼夜变化特征,休息日各时段浓度皆大于工作日,其休息日浓度为2.3±2.4 μg·m−3,工作日浓度为(1.9±1.7 )μg·m−3,休息日浓度较工作日浓度提高了21%(图7b1、b2)。fSO4工作日各个时段的浓度都小于休息日浓度,其日均值分别为(4.0±0.5) μg·m−3,(5.5±0.4) μg·m−3,休息日日均浓度较工作日日均浓度提高了37.5%,可以看到工作日的午后fSO4存在一个高值区,而休息日fSO4全天都处于较高的浓度,这可能跟当地的餐饮排放有关(图7c1, c2)。同时由于休息日fNO3浓度的增大,且观测地点靠近沿海,大量的fNO3与海盐(NACI)发生反应生成cNO3,使得cNO3浓度在午后逐渐升高,12时至22时日均浓度为(1.8±0.2 )μg·m−3,较工作日同时段浓度((1.6±0.1 )μg·m−3)提高了12.5%,并在16时达到最大值((2.2±1.4 )μg·m−3)(图7d1、d2)。

PM2.5—10在工作日和休息日都具有昼高夜低的分布特征,且休息日波动更明显,两者日均浓度分别为(14.1±1.3) μg·m−3,(17.0±3.8 )μg·m−3,休息日较工作日提高了20.6%,说明PM2.5—10不仅受fNO3转化成cNO3的影响,也受远距离运输的影响(图7e1、e2)。BC在工作日和非工作日都呈现出双峰分布特征,对应着早晚高峰,工作日BC日均值为(0.76±0.19 )μg·m−3,休息日日均值为(0.69±0.16) μg·m−3,并无太大区别(图7f1、f2)。fWSOC在工作日并无明显的变化趋势,日均浓度为(0.69±0.16) μg·m−3,最大值出现在午后16时,浓度为(0.91±0.74 )μg·m−3,休息日fWSOC浓度在8时有明显的上升趋势,并在14时达到最大值,(1.57±0.94) μg·m−3,fWSOC在休息日日均浓度为(1.10±0.09) μg·m−3,较工作日有显著提高(图7g1、g2),上升了59.4%。cSO4在工作日和休息日变化趋势并无太大差别,其日均浓度分别为(0.72±0.69) μg·m−3,(1.07±0.17 )μg·m−3(图7h1、h2),休息日较工作日提高了48.6%。

-

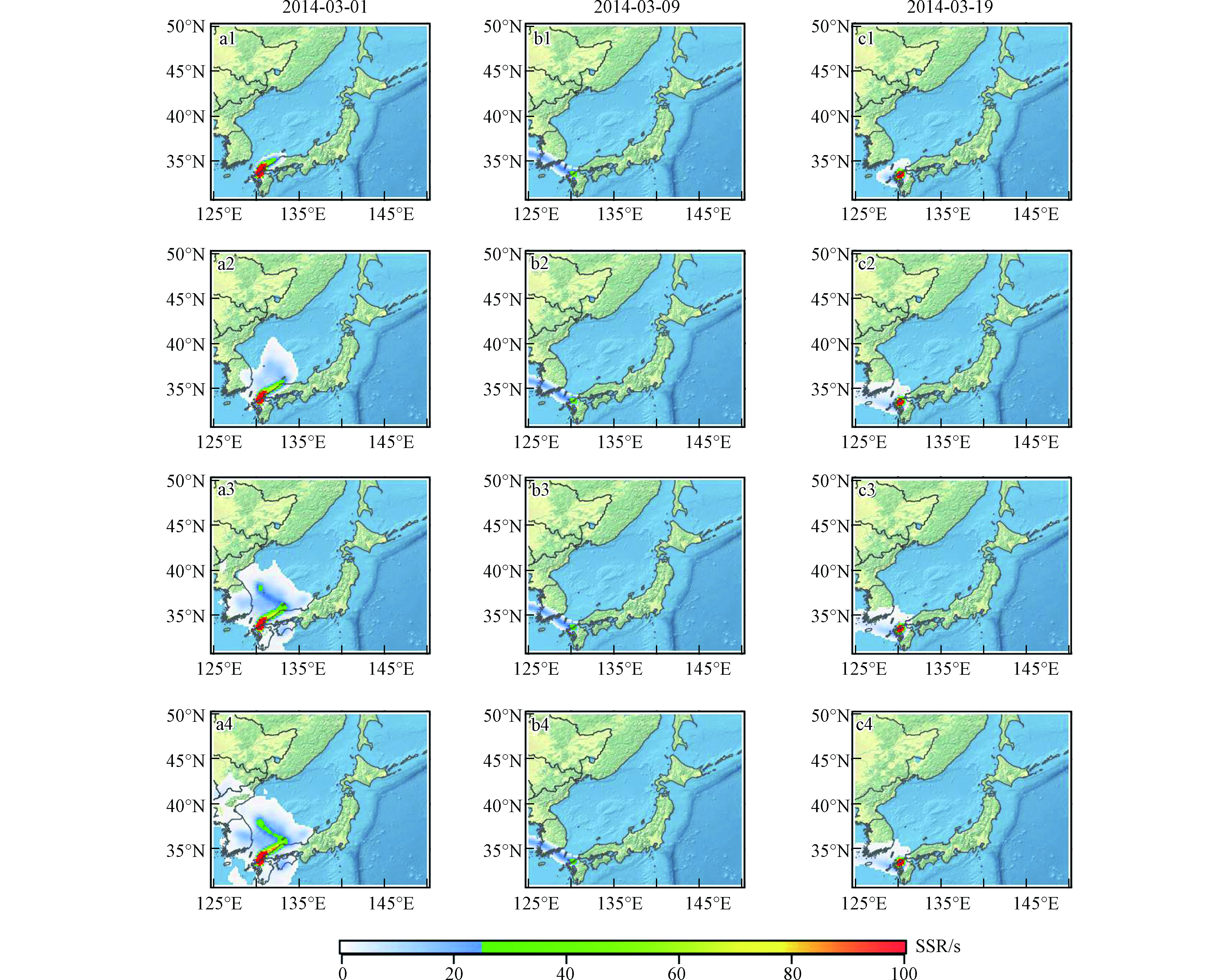

有研究指出[26],矿物沙尘气溶胶其形貌不规则,使得气态污染物容易在其表面附着并进行异质反应,从而导致尺寸,形状及化学组分的变化,基于单颗粒的退偏比特性,沙尘粒子的演化可以进行适当模拟。在本文中,考虑到体积大小及退偏比值,将污染主要分为3类:以人类污染物为主的污染,以沙尘为主的混合型污染(大气中有人为污染的污染物和尘埃颗粒共存)以及以沙尘为主的污染。浓度较高的几日利用FLEXPART模型进行了24 h(图8a1-c1)、48 h(图8a2-c2)、5 d(图8a3-c3)、10 d(图8a4-c4)的0—100 m高度的后向轨迹模拟,点位位于日本九州大学应用力学研究所(33.51°N, 130.50°E),在距地面0—150 m之间释放了10000个粒子,释放时间为2014年3月1日、9日、19日国际协调时间(UTC)09:00(图)。

3月1日,PM2.5浓度为(53.4±4.9)μg·m−3,PM2.5/PM10比值为0.79,有研究指出可用PM2.5/PM10来确定主要污染物来源[27-28]。其比值较高时,说明污染是以人类活动产生的二次污染物为主,如硫酸盐、硝酸盐等。当比值较小时,说明污染以悬浮在空气中的沙尘或某些机械过程产生的矿物颗粒为主要贡献[29-30]。在此期间,颗粒物体积浓度在小于1 μm有一个峰值,且在粒径小于3 μm的情况下,其退偏比值小于0.1,当例子粒径大于6 μm时,其退偏比大于0.2,这说明3月1日的污染以人为污染为主,且从后向轨迹模拟可以看出,其贡献主要来自于本地源。3月9日PM2.5浓度为(40.5±25.8) μg·m−3,PM10浓度为(58.7±32.4 )μg·m−3,PM2.5/PM10为0.68,颗粒物体积浓度在0—1 μm和4—6 μm呈现双峰的结构,其退偏比值小于0.1(粒径小于1 μm),在粒径大于3 μm时,退偏比值大于0.17,可以看出此次污染为混合型污染,而且由后向轨迹可以看出其污染来源有部分来自中国区域。3月19日PM2.5浓度为(50.7±9.5) μg·m−3,PM10浓度为(127.6±28.0) μg·m−3,PM2.5/PM10为0.39,颗粒物体积浓度在0—1 μm和2—8 μm呈现双峰的结构,当颗粒物粒径为1 μm时,其退偏比值为0.12,当粒径大于3 μm时,其退偏比值大于0.2,可以看出此次污染过程以沙尘污染为主,且从后向轨迹图可以看出其污染来源主要来自于日本本地源贡献,小部分来自中国地区的跨境输送。

2.1. 日变化特征

2.2. 昼夜变化特征

2.3. 硝酸盐分布特征

2.4. 当地排放特征

2.5. 污染物来源分析

-

(1)2014年3月,日本福冈地区污染主要以PM2.5为主,PM2.5日均浓度为(25.2±15.5) μg·m−3,最大值出现在3月1日,浓度为(53.4±4.9) μg·m−3,PM2.5—10日均浓度为(13.8±12.5 )μg·m−3,最大值出现在19日,浓度为(63.5±21.5) μg·m−3,除19日外,浓度皆小于25 μg·m−3。

(2)在3月1日的污染过程中,小于3 μm的粒子退偏比小于0.1,粒子呈球形,3—6 μm粒子退偏比值为0.1—0.2,形貌为还未完全充分混合的球形。自3月1日后的污染过程中1—3 μm粒子的退偏比值介于0.1至0.2,粒子未充分混合。

(3)PM2.5—10在午后都有上升的趋势,观测地点靠近沿海,受海陆风作用,将海盐等粗颗粒吹向福冈内陆地区。

(4)休息日较工作日PM2.5浓度上升了26.0%,其中fNO3浓度上升了21%,fSO4浓度上升了37.5%,fWSOC上升了59.4%。PM2.5—10上升了20.6%,其中cSO4上升了48.6%,cNO3上升了12.5%。

(5)日本春季污染主要以本地源为主。

下载:

下载: