-

贵州省的生态资源与矿产资源蕴藏丰富,尤以中北部成为稀有金属钼镍矿的主要分布区域[1],储量巨大,如遵义毛石即是典型的钼镍硫化物金属矿层,以王见山脉为主线形成钼矿的富集开采区。由于钼不是普遍性的土壤污染物[2-3],国内外关于钼在土壤和植物中形态累积及毒性研究较少,但钼矿与多种重金属具有伴生性,易形成更为严重的重金属综合性污染。经实地勘查、走访显示,该区域多数钼矿洞虽已处于禁采状态,但矿区未经修复,大面积矿层露天裸露,且尾渣堆无序堆积,部分垮塌,对周边土壤、水域、植被造成巨大的环境污染风险[4-6]。可见,钼矿尾库重金属污染已成为当地水土安全与生态保持的主要隐患,如何修复钼矿尾库区土壤与周边环境重金属污染是目前亟待解决的环境问题。

植物修复作为一种绿色原位土壤修复技术,其成本低、无二次污染,兼顾美观与实用意义,成为矿区重金属污染土壤修复普遍采用的技术之一[7-9]。超富集植物概念[10]的引入使国内外学者致力于寻找适用污染修复的各类先锋植物,目前,以筛选环境友好型、耐性高、富集量大以及易于大面积推广的特征植物作为研究热点[11]。Kobra等[12]以某铅锌矿区40种本土优势植物作为重金属富集研究对象,结果发现芹叶牻牛儿苗(Erodium cicutarium)和欧薄荷(Mentha longifolia)对Pb和Zn具有稳定富集特征、绒藜(Londesia eriantha)、扁柄草(Lallemantia royleana)和旱雀麦(Bromus tectorum)对伴生金属Ag具有高浓度富集量,均可作为重金属超富集稳定化提取物种;Sasmaz等[13]研究了Keban锶矿区优势植物对Sr的累积和迁移特征,结果显示大戟(Euphorbia macroclada)、毛蕊花(Verbascum cheiranthifolium)和黄芪(Astragalus gummifer)的芽和根中锶的富集因子均超过或接近1,可以成为Sr的高效生物蓄积植被用于污染土壤修复;刘胜洪等[14]对广东下车镇某稀土矿区土壤及优势植物重金属富集特征进行了分析,认为马唐草((Digitaria sanguinalis)和望江南(Cassia occidentalis)对Mn和Zn的生物富集和转移系数均大于1,是Mn和Zn的超富集植物;叶文玲等[15]研究了安徽铜陵石灰窑和相思谷尾矿区土壤及14种优势植物的重金属转移和富集特征,结果表明续断菊(Sonchus asper)对Cd的转移和富集能力突出,在Cu、Zn、Cd含量比较高的尾矿区,可以选用苏槐蓝(Indigofera carlesii Craib)、续断菊(Sonchus asper)、苦卖菜(Ixeris chinensis)和巢菜(Vicia sepium L.)等4种乡土优势植物作为耐性植物联合种植。综上可见,目前对稀有难熔金属(如钼、钛、钒和铌等)矿区先锋植物的特征研究甚少,筛选该类矿区优势本土先锋植物对尾矿区重金属污染修复具有重要意义。

因此,本研究以黔北毛石镇钼矿区土壤和主要优势植物作为研究对象,分析评价该地区土壤重金属污染状况,考察植物对重金属的富集能力和耐性,旨在筛选出适应性、推广性强,并对多种重金属伴生复合型污染土壤有较高耐性和修复能力的优势先锋植物,以期为该地区生态修复提供科学依据。

全文HTML

-

研究区位于黔北遵义市西北部毛石镇钼矿区,地处东经106.7610°、北纬27.8099°,整个矿区为王见山脉连体矿场区,现有大型矿洞采场6个,地层为钼镍硫化物金属层,属于黔北钼矿典型集中群区。

该区域属于中亚热带高原湿润季风区,海拔1246 m,四季分明,年平均光照3.253—3.718 MJ·m−2,降水量1000—1300 mm,气温12.6—13.1 ℃。区域土壤以黄壤土为主,次有石灰土夹杂,植被多以草本和低丛灌木为主。采场产生大面积的裸露废弃地,并伴有选矿渣堆边坡堆砌滑失,严重破坏该区生态环境。

-

于2019年5月,对研究区内植被群落和土壤状况进行了现场调查和样品采集,根据优势度筛查,选取长势旺盛、分布较多的14种植物作为研究对象,分属9科13属,如表1所示,分别取其根、茎、叶部位,每种植被样随机采集3株,并进行标记;同时,利用梅花形布点法,采集 0—20 cm 深度的尾矿区土壤样品,混合土样,用四分法取1—2 kg样品装入塑封袋中。

-

土壤样品采集后去除枯枝落叶、根、虫体和砾石等杂质,室内自然阴干,研磨,过200目筛。植物根、茎、叶分别用去离子水冲洗3—4次,105 ℃杀青30 min后,置于65 ℃烘至恒重,破碎至粉状。采用过氧化氢-硝酸-氢氟酸消解法对样品进行消解,金属Mo采用电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)测定(Thermo ICAP6300-duo,USA),Pb、Cd、Cu、Cr、Mn和Zn采用原子吸收分光光度法测定(岛津AA-6880),同时设置空白和质控样参比,各样平行重复3次。

-

土壤重金属污染评价采用单因子污染指数法和内梅罗综合污染指数法[16],计算公式及评价标准如下:

单因子指数法:

${P_i} = \frac{{{X_i}}}{{{S_i}}}$ ,其中Pi表示i污染物单项污染指数;Xi表示i污染物的实测值(mg·kg−1);Si表示i污染物的标准背景值,本文采用贵州土壤背景值[17]。分级标准:Pi≤1无污染;1<Pi≤2为轻微污染;2<Pi≤3为轻度污染;3<Pi≤5为中度污染;Pi>5为重度污染。内梅罗综合污染指数法:

$ {P}_{{\text{综}}}=\sqrt{\dfrac{{P}^{2}{{}_{j}}_{\rm{Max}}+{P}^{2}{}_{j\rm{Ave}}}{2}}$ ,其中P综为监测点内梅罗综合污染指数;PjMax表示j监测点所有污染物单项污染指数中最大值;PjAve表示j监测点所有污染物单项污染指数平均值. 分级标准:P综≤0.7为安全;0.7<P综≤1.0为警戒级;0.1<P综≤2.0为轻度污染;2.0<P综≤3.0为中度污染;P综>3.0为重度污染。 -

植物重金属累积能力采用生物富集系数(BCF)[18]和生物转移系数(BTF)[19]进行评价,其分别反映植物从土壤中吸收重金属的能力和植物吸收重金属后从根部转移到地上部的能力,计算公式如下:

BCF = Cplant/Csoil,

其中Cplant表示植物体内的重金属含量(mg·kg−1);Csoil表示根际土壤中重金属含量(mg·kg−1)。

BTF = Cabove/Croot,

其中Cabove表示植物地上部的重金属含量(mg·kg−1);Croot表示植物根部的重金属含量(mg·kg−1)。

1.1. 研究区概况

1.2. 样品采集

1.3. 样品处理与测定

1.4. 数据处理与分析

1.4.1. 土壤重金属评价方法

1.4.2. 植物重金属累积能力

-

钼矿区土壤重金属的污染状况如表2所示,各重金属含量分别为:Mo 23.35—206.2 mg·kg−1、Pb 14.54—59.81 mg·kg−1、Cd 0.03—7.27 mg·kg−1、Cu 333.70—483.86 mg·kg−1、Cr 15.00—79.05 mg·kg−1、Mn 97.48—1509.38 mg·kg−1、Zn 97.15—716.30 mg·kg−1,含量均值顺序为:Mn>Cu>Zn>Mo>Cr>Pb>Cd。以贵州省土壤背景值作为评价标准,7种重金属单因子污染指数分别为26.71、0.95、2.36、12.90、0.50、0.76和2.87,表现出Mo>Cu>Zn>Cd>Pb>Mn>Cr的趋势,Mo、Cu、Cd、Zn污染最为严重。其中,Mo和Cu的单因子指数均大于5,达重度污染水平;Cd和Zn的单因子污染指数大于2,为轻度污染水平;Pb、Cr和Mn的单因子污染指数小于1,表现为未污染水平。研究区内梅罗污染指数达19.48,远超过重度污染水平限值,表现为Mo-Cu-Cd-Zn的复合污染。马先杰等[20]研究了贵州水城典型铅锌矿区土壤重金属富集特征,结果表明在铅锌矿区土壤中Pb、Zn、Cd和Cu分别超过贵州土壤背景值的34.0、23.9、10.0、3.4倍,内梅罗综合污染指数高达27.46,也表现为Pb-Zn-Cd-Cu的伴生复合重度污染。张迪等[21]对贵州松林Ni-Mo矿区土壤进行了监测分析,矿区旱地、植被和作物土壤中Mo的含量为11.83—64.66 mg·kg−1,远低于本研究区土壤Mo含量,但仍属Mo重度污染水平,Mo造成的健康风险值高达3.62,存在较大健康隐患。

-

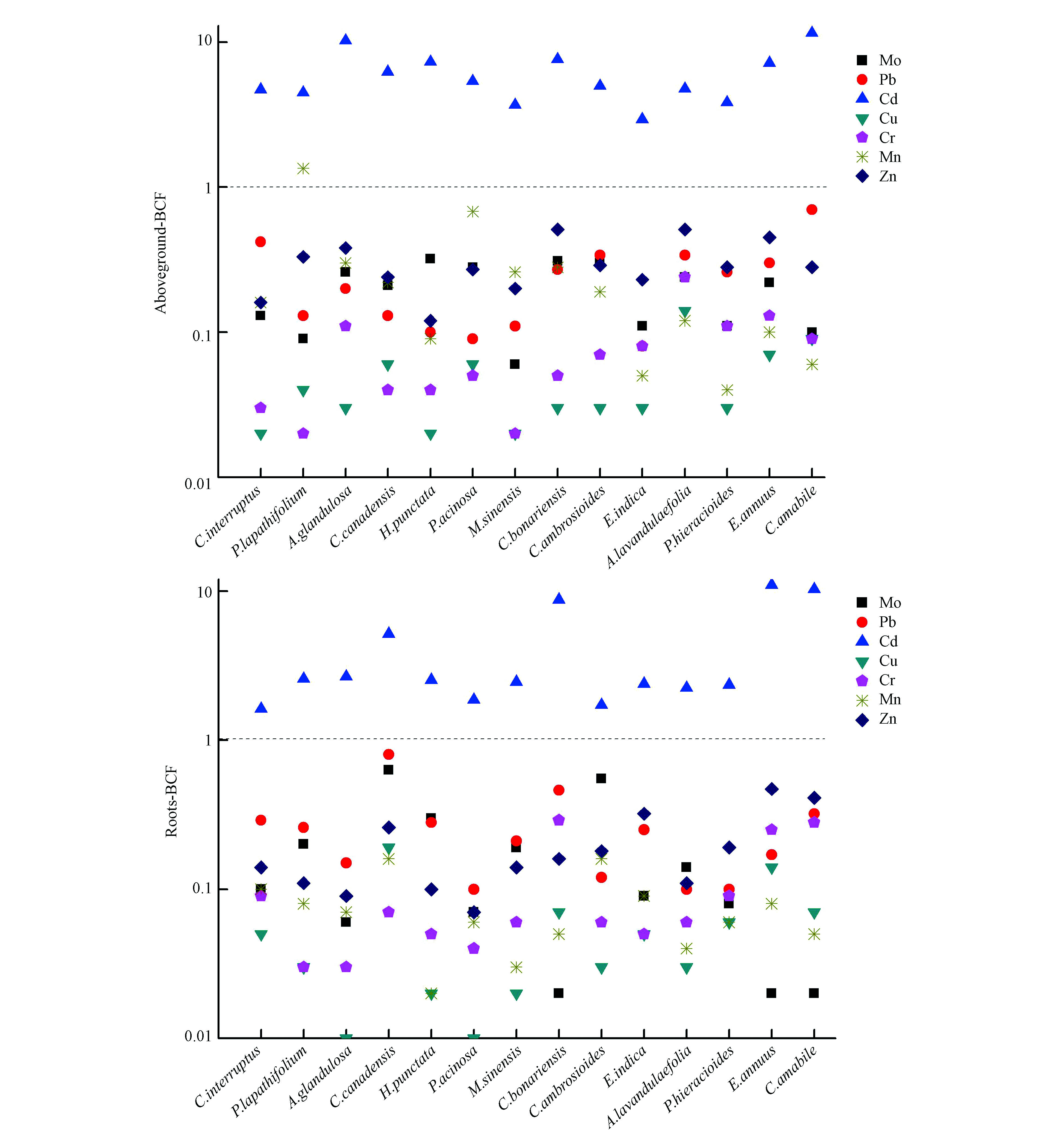

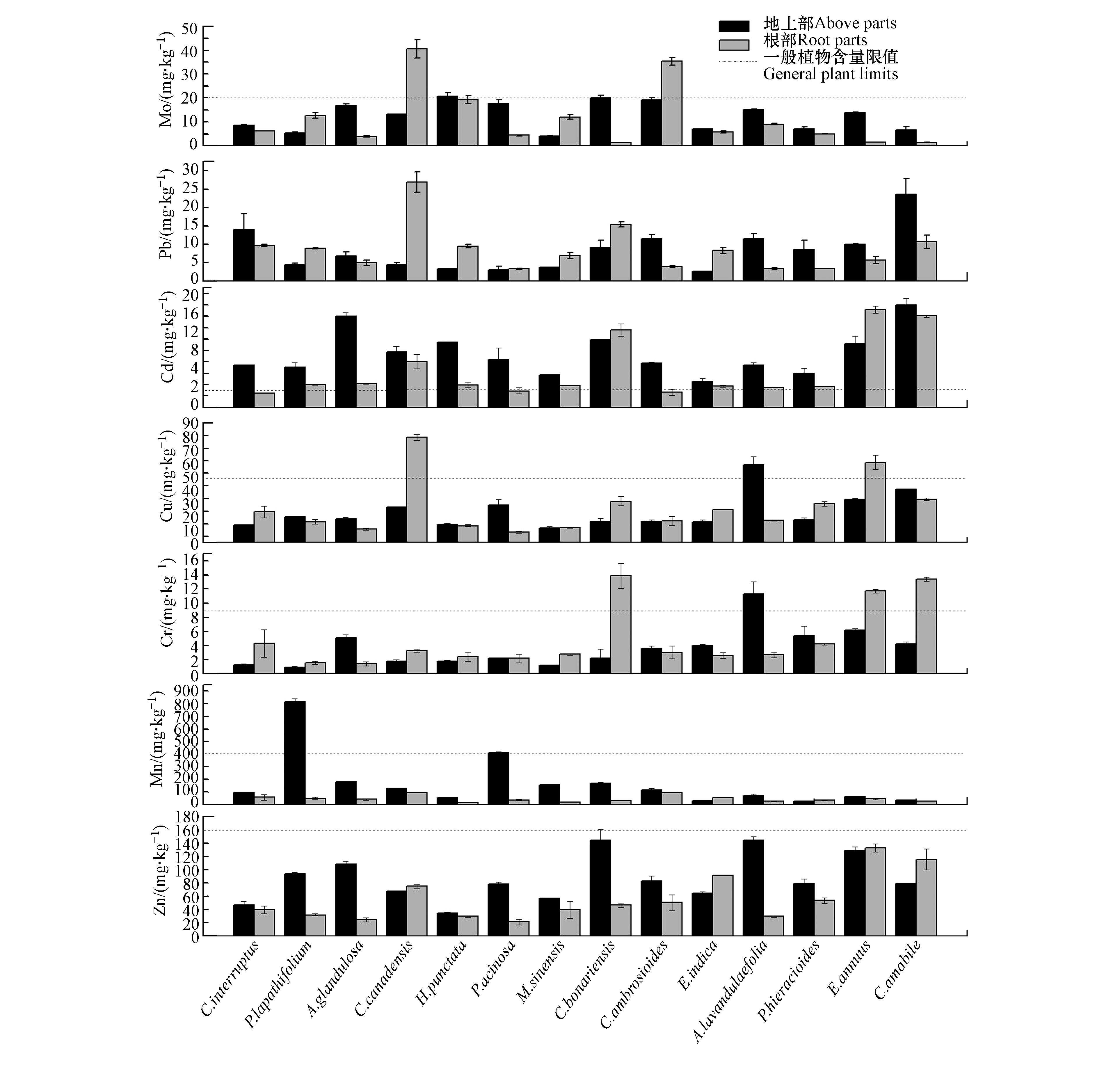

植物对重金属的吸收能力因植物部位和重金属类型的不同而存在较大差异,含量分布如图1所示。14种优势植物地上部分各重金属的含量范围分别为:Mo 4.02—20.63 mg·kg−1、Pb 2.53—23.48 mg·kg−1、Cd 4.57—18.02 mg·kg−1、Cu 6.28—56.49 mg·kg−1、Cr 0.85—11.31 mg·kg−1、Mn 25.03—816.25 mg·kg−1、Zn 34.88—145.13 mg·kg−1,根部各重金属的含量范围分别为:Mo 1.35—40.58 mg·kg−1、Pb 3.25—26.87 mg·kg−1、Cd 2.53—17.17 mg·kg−1、Cu 3.38—78.80 mg·kg−1、Cr 1.40—13.90 mg·kg−1、Mn 14.07—98.40 mg·kg−1、Zn 21.38—133.08 mg·kg−1。综合来看,蛇葡萄、香丝草和野艾蒿对7种重金属的富集主要为地上部>根部,牛筋草对重金属的富集均为根部>地上部,且富集优势明显。Cd、Mn和Zn在优势植物地上部的富集量高于根部,Cr主要富集于优势植物根部,Mo和Pb在菊科植物中地上部富集量高于根部,其余植被主要存在于根部。这与李俊凯等[22]所采集研究植被中重金属Cd、Cu、Mn、Zn含量均为根部富集量大于地上部的分布特征有所差异。植物体内7种重金属含量高低顺序为:Mn>Cu>Zn>Mo>Pb>Cd>Cr,与土壤中含量测定结果基本一致。

何东等[23]和Baker等[24]通过研究植物、地质、生态、重金属与环境毒理耐性之间的关系,提出了重金属Pb、Cd、Cu、Cr、Mn和Zn在一般植物体内的含量范围,并界定了超富集植物临界值分别为1000、100、1000、1000、10000、10000 mg·kg−1。方维萱等[25]总结以往硒、钼、钒富集植物及生态环境地球化学研究成果,提出了金属Mo在正常、耐性、富集和超富集植物体内的含量范围和临界值,Mo的超富集临界值为50 mg·kg−1,以此作为比较标准可以发现,研究区内14种优势植物对不同重金属的富集效应特点不同。Cd具有生物毒性,本研究中14种优势植物对Cd的富集量均超出正常范围,超标倍数为3.18—11.35倍,未达到超富集植物临界值,且除一年蓬外,其余13种植物的富集部位主要为地上部,表现出较强Cd富集性和耐性。野艾蒿、一年蓬和倒提壶对Cu、Cr、Zn的富集含量均较高,富集超标倍数分别为:1.09—1.67倍、1.64—2.13倍和1.22—2.09倍,表明此3种优势植物具备修复复合污染土壤的潜在价值。徐华伟等[26]研究了铅锌矿区内野艾蒿对Cu、Zn和Pb的富集吸附特征,也验证了野艾蒿在复合污染条件下不存在滋留效应,能够吸收富集多种重金属并且具有重金属耐性。张龙等[27]同样研究了云南兰坪铅锌矿区中毛连菜和倒提壶对Pb、Zn、Cd和Cu的富集情况,其中受研究区土壤中富Cd低Cu含量的影响,倒提壶对Cu的富集量明显偏低,毛连菜对Cd的地上部和根部富集量分别达85.09 mg·kg−1和57.22 mg·kg−1,远高于本研究中毛连菜种株含量,但富集系数和主要富集部位与本研究结果较为一致。Mn作为研究区背景土中的高含量金属,主要富集于酸模叶蓼和商陆中,超标倍数分别为2.16倍和1.12倍,且主要存在于地上部位,具备富集植物潜在应用价值。杨贤均等[28]和罗为桂等[29]分别研究了酸模叶蓼和商陆对高浓度锰的耐性和吸收机制特征,表明二者均可在高浓度锰环境中完成整个生命周期,具有稳定修复锰污染功能。Pb的生物有效性较低,且研究区土壤背景中Pb的含量较低,均未超过植物正常含量范围。Mo作为植物必需的营养元素,在不同优势植物中含量差异显著,其中,以小蓬草和土荆芥对Mo的富集能力最为突出,根部富集含量接近超富集植物临界值,具有富集植物研究价值。

-

图2反映了优势植物对不同重金属的BCF值差异,体现了植物对重金属吸收能力的大小。由图2可知,14种优势植物地上部位对重金属的整体吸收表现为:Cd>Zn>Mn>Mo>Pb>Cr>Cu,根部对重金属的整体吸收表现为:Cd>Pb>Mo>Zn>Mn>Cr>Cu。所有优势植物地上部和根部对Cd的BCF值均大于1,表明这些植物在复合污染土壤体系中对Cd的富集能力较为突出,其中,小蓬草、香丝草、一年蓬和倒提壶等4种植物地上部和根部的BCF分别达6.26—5.15、7.61—8.72、7.18—11.01和11.55—10.27,尤其表现出极强的Cd吸收效果。王学锋等[30]和甘龙等[31]对小蓬草和倒提壶在Cd胁迫下的污染累积研究结果显示,二者具有较强的Cd富集、转移和光合适应能力,具有土壤Cd污染修复应用潜质。酸模叶蓼对Mn有较强的富集能力,其地上部对Mn的BCF值达1.35。优势植物对Mo、Pb、Zn、Cr和Cu的BCF均小于1,表明优势植物对以上5类重金属的富集能力相对较弱。

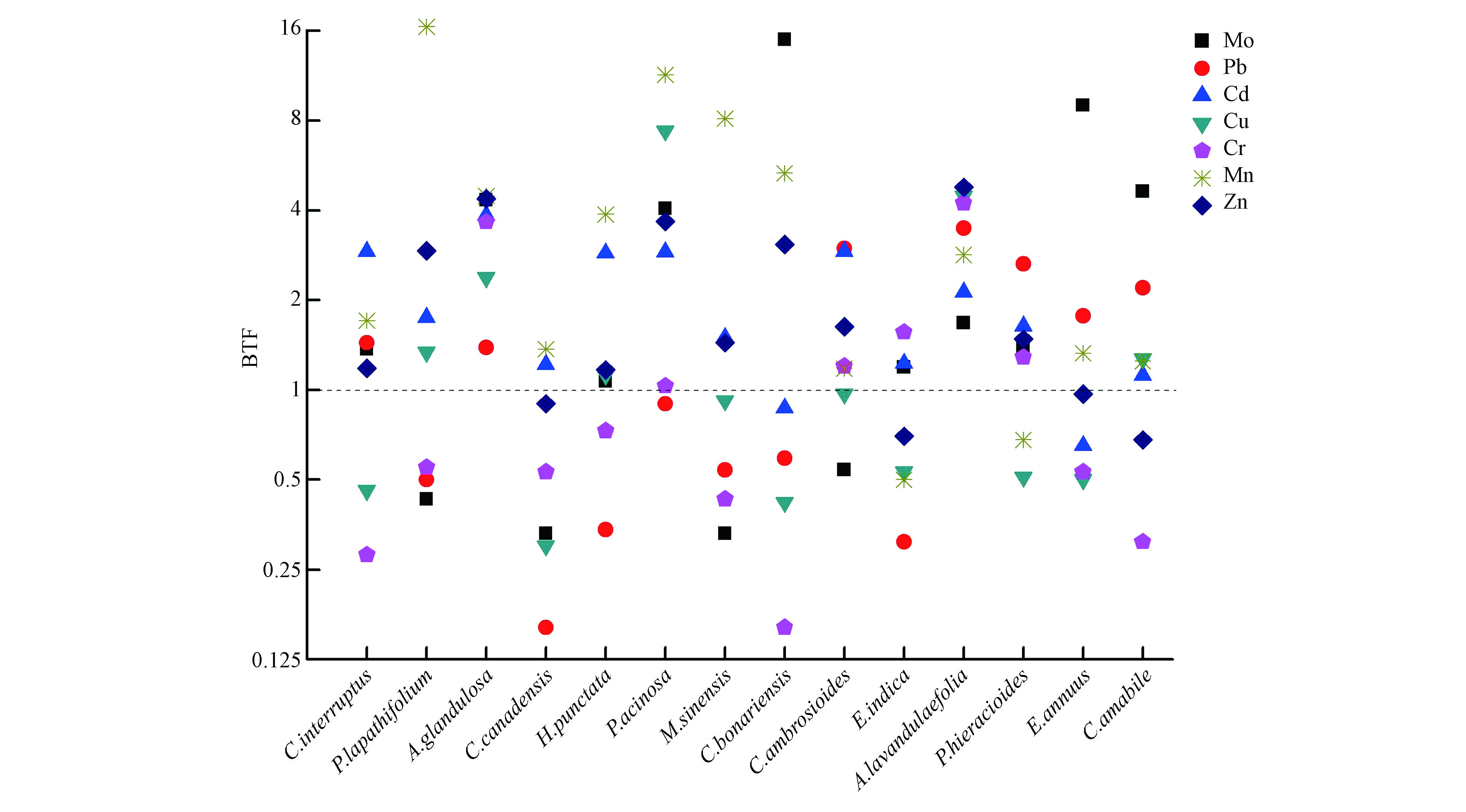

图3反映了优势植物对不同重金属的生物转移系数(BTF)值差异,体现了植物体内对重金属转运能力的大小。由图3可知,14种优势植物对重金属的转运能力表现为:Mo>Mn>Cd>Zn>Cr>Pb>Cu。毛蕨、蛇葡萄、姬蕨、商陆、香丝草、牛筋草、野艾蒿、毛连菜、一年蓬和倒提壶对Mo的BTF均大于1,体现出较强的Mo转运能力。除香丝草和一年蓬外,其余12种优势植物对Cd的BTF均大于1,结合其BCF也大于1,表明12种优势植物对Cd兼具迁移能力和富集能力,具备超富集植物的特征性,有潜在研究价值。土荆芥、野艾蒿和毛连菜对Pb的转运能力较高,BTF分别达2.98、3.49和2.65;酸模叶蓼和商陆对Mn的BTF最高,分别达16.50和11.35,表明二者对Mn的转运能力极强,从而能将根部Mn大量转移至地上部,形成重金属的吸收和累积;蛇葡萄、商陆和野艾蒿对Cu、Cr、Zn的BTF均大于1,但BCF值均小于1,说明3种优势植物对Cu、Cr和Zn虽然有由根部向地上转运的趋势和能力,但对重金属的吸收还取决于重金属元素价态、离子浓度和溶解度等综合因素影响[32-34]。蛇葡萄、野艾蒿、毛连菜和倒提壶对Mo、Pb、Cd、Cu和Mn的BTF均大于1,表明在以Mo、Pb、Cd、Cu和Mn为复合污染元素的钼矿区,此4种优势植物联种可能是研究耐性机制和修复的优佳选择。

-

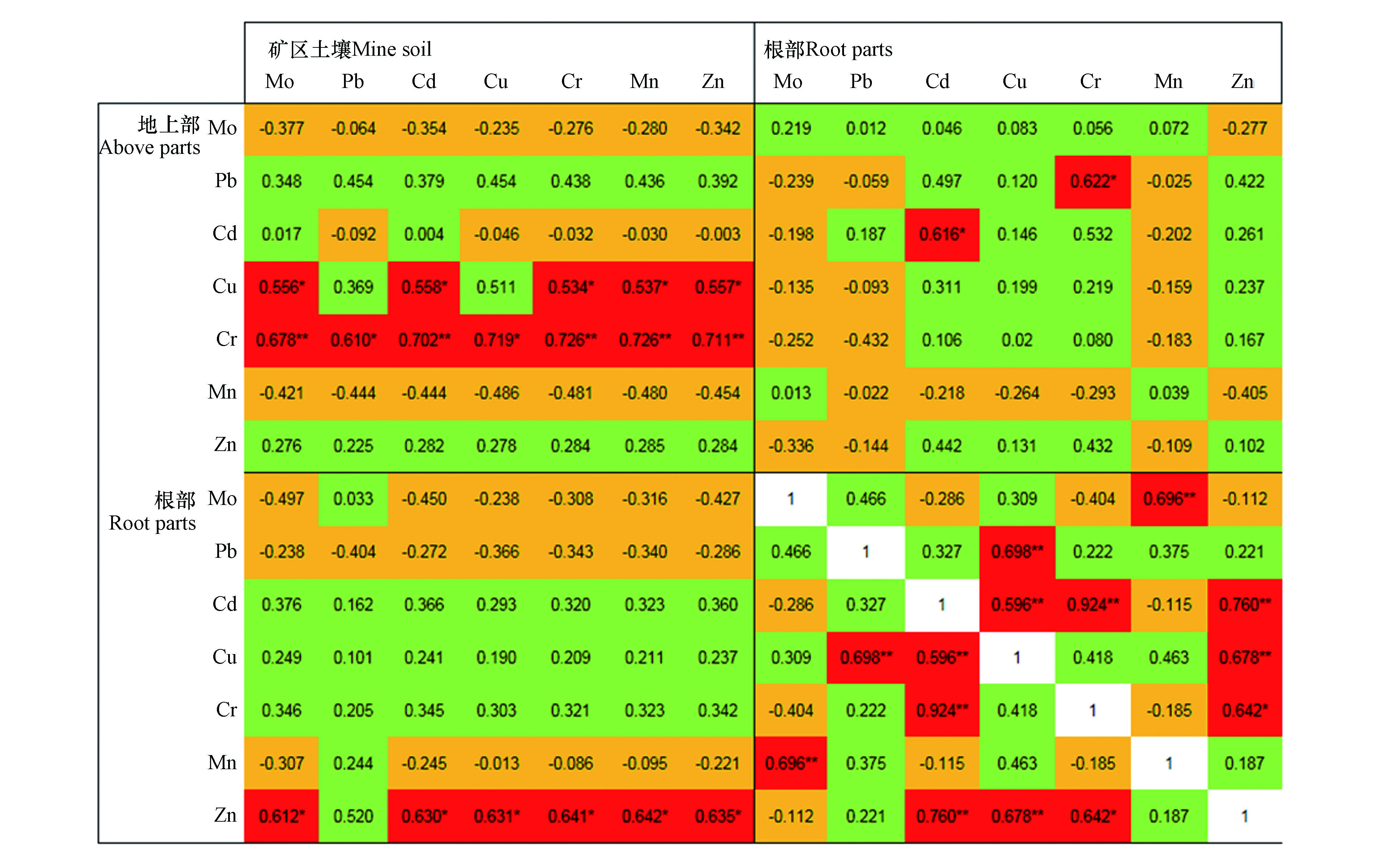

14种优势植物地上部、根部和矿区土壤重金属含量的相关性分析结果如图4所示,结果表明,矿区土壤中Mo、Cd、Cr、Mn、Zn含量与植物地上部分Cu含量呈显著正相关关系(P<0.05)、与Cr含量呈极显著正相关关系(P<0.01),土壤中Mo、Cd、Cu、Cr、Mn、Zn含量与植物根部Zn含量呈显著正相关关系(P<0.05),说明钼矿区土壤中Mo、Cd、Cr、Mn和Zn元素的较高含量能促进此类优势植物对Cu、Cr和Zn的吸收;植物地上部分Pb和根部Cr含量呈显著正相关关系(P<0.05),地上部分Cd和根部Cd呈显著正相关关系(P<0.05),既说明优势植物根部Cr的吸收促进地上部Pb的积累,也表明钼矿区优势植物对Cd由根部向地上部的迁移方式为主动吸收过程,与陈昌东等[35]对煤矿区植物被动吸收部分重金属的研究结果有所差异,其原因可能在于不同尾矿砂区N、P等营养元素贫瘠度不同导致优势植被生长形态和吸收能力存在差异,而植被对重金属的吸收富集又与营养元素吸收能力呈一定相关性所致。在植物根部重金属元素中,Mo和Mn含量呈极显著正相关关系(P<0.01),Zn、Cd与Cu、Cr含量呈极显著正相关关系(P<0.01),说明Mo与Mn、Zn与Cd、Cu和Cr元素在钼矿区优势植物中存在协同促进关系,暂未发现胁迫抑制现象产生。

-

不同植物在重金属污染地区表现出较大的耐性差异。根据植物体内重金属含量特征和BTF值大小[36],研究区所选优势植物可分为富集型和根部囤积型两类(表3),无规避型植物。其中,富集型植物体现为对重金属由土壤至地上部的主动吸收性和累积性,便于收割和清除,在复合污染严重且土地使用价值较高的区域种植[37],本研究中,蛇葡萄、野艾蒿和商陆对7种重金属的BTF均大于1,且体内含量均较高,属富集型植物;酸模叶蓼对Cd、Cu、Mn和Zn属富集型植物;毛蕨和姬蕨对Mo、Cd、Mn、Zn属富集型植物;土荆芥对除Mo以外的6种重金属均属富集型植物,黄小娟等[38]对重庆溶溪锰矿区优势植被进行耐性分型也表明商陆、酸模叶蓼和土荆芥均属对Mn的富集型植物;毛连菜对Mo、Pb、Cd、Cr和Zn属富集型植物,同样在铅锌矿区优势植被体系中对Pb、Zn和Cd也具备富集型植物特征[27];倒提壶对Mo、Pb、Cd、Cu和Mn属富集型植物,说明以上优势植物在钼矿复合污染区既对重金属体现出综合耐性,又表现出较强的金属转移能力,具有修复筛选价值。根部囤积型植物则通过自身机制阻止重金属向地上部迁移,减少毒性效应[39],适宜在复合污染严重但土地利用价值不高的区域种植,如小蓬草和芒草对Mo、Pb和Cr的含量均较高,但BTF均小于1,属囤积型植物;香丝草和牛筋草对Pb和Cu,一年蓬对Cd、Cu和Cr也属囤积型植物,说明该类植物的应用价值体现于耐性机理研究,在区域复合污染土壤修复中可针对性的与富集型植物进行选择性套种。

2.1. 土壤重金属污染状况

2.2. 优势植物重金属富集能力

2.2.1. 优势植物体内重金属含量

2.2.2. 优势植物对重金属的富集与转移特征

2.3. 优势植物重金属与土壤相关性

2.4. 优势植物耐性分型

-

(1)黔北毛石钼矿区周边土壤Mo和Cu达到重度污染水平,Cd和Zn为轻度污染水平;内梅罗污染指数达19.48,远超过重度污染水平限值,表现为Mo-Cu-Cd-Zn的复合污染。

(2)14种优势植物对Cd的BCF值均大于1,酸模叶蓼地上部对Mn的BCF值大于1,富集优势明显;蛇葡萄、野艾蒿、毛连菜和倒提壶对Mo、Pb、Cd、Cu和Mn的BTF均大于1,对以上重金属的转移能力极强;Mo在小蓬草和土荆芥根部的富集含量接近超富集植物临界值,具备富集植物研究价值。

(3)优势植物对重金属耐性分型存在差异,蛇葡萄、野艾蒿、商陆、酸模叶蓼、毛蕨、姬蕨、土荆芥、毛连菜和倒提壶属富集型植物特征,小蓬草、芒草、香丝草、牛筋草和一年蓬属囤积型植物特征。

下载:

下载: