-

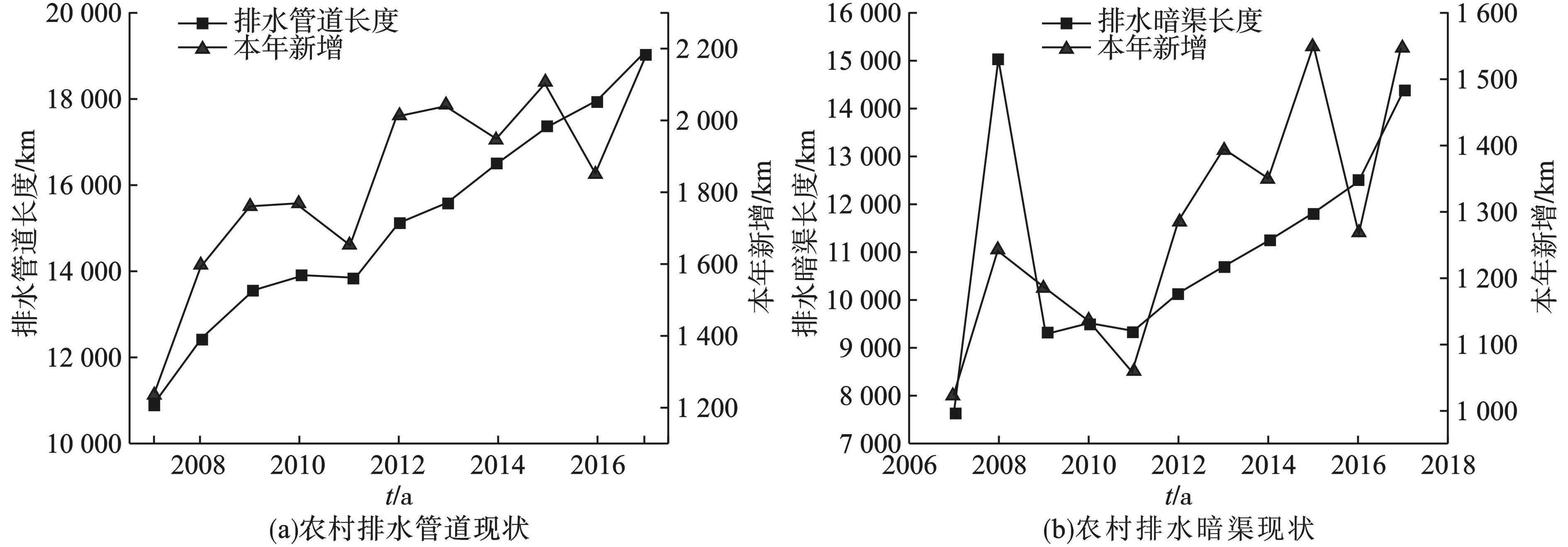

近年来,我国对农村村容村貌的环境保护给予足够重视,农村各项生态环境保护措施正逐步推进。农村生活污水随意排放导致农村水体环境受到污染的现象正在逐步改善,而在整个农村污水处理工作中,污水收集系统扮演至关重要的角色。一般而言,农村污水收集需要通过铺设管网或沟渠进行,我国农村近几年的管网和暗渠长度见图1。

目前我国农村排水管网建设大多参考城市排水管网的建设标准,成本较高,约占污水处理建设总成本的70%[1]。城市排水具有水量大、日变化系数相对较小的特点;而农村排水则具有排水量小、日变化系数和时变化系数均较大的特点。城市和农村的排水特点不同,表明农村排水管网应根据农村的排水特点及农村的地形地势进行设计与铺设。目前,在我国一些农村地区已经开始实施针对农村排水特征的、主干管管径为200 mm的小管径排水管网的建设。

排水管网主要用于收集和运输污水,排水管网的安全是其正常运行的重要保障。排水管网的安全问题主要是管网内产生的气体带来的恶臭、爆炸和管网腐蚀问题,恶臭气体对人体健康有很大的危害,管道爆炸和管道腐蚀都会造成管网破损和泄露。管网维修工人在进行下井检查、维修和管道疏通作业时会接触管道中的有害气体,管道中的气体逸散到空气中会造成空气污染,管道腐蚀漏损会导致地下水的污染和路面塌方等事故的发生,所以上述管网问题给管网维修工人以及居民的安全及生命健康带来很大的威胁,避免此类事故发生对排水管网的安全运行和维修人员及居民的健康具有重要意义。城市排水系统中常见的气体有H.*?>=>2S、CH.*?>=>4和二氧化碳等[2],有害气体主要是H.*?>=>2S和CH.*?>=>4。排水管道中的气体如不能得到妥善管理,将会出现气体蓄积,最后泄漏带来环境风险和健康风险。H.*?>=>2S是具有腐蚀性、恶臭和毒性的气体,给人体带来危害[3],其存在不仅会腐蚀排水管道,当它进入空气中还会影响大气环境。CH.*?>=>4是易爆炸的危险气体,低浓度CH.*?>=>4气体与空气混合容易导致爆炸[4],同时CH.*?>=>4也是温室效应的主要贡献者。

排水管道内管壁上的生物膜中含有硫酸盐还原菌(SRB)和产甲烷菌(MA),SRB位于生物膜的较外层,MA位于生物膜的较内层[5-6],SRB消耗碳源并还原水中的硫酸盐生成H.*?>=>2S,MA消耗碳源产生CH.*?>=>4[7]。SRB和MA均利用污水中的碳源作为电子供体,故它们之间存在一定的竞争性,污水水质、管道水力条件等均会影响排水管道生物膜中微生物的群落特征,从而影响H.*?>=>2S和CH.*?>=>4的产量。了解排水管道中H.*?>=>2S和CH.*?>=>4的产生原因,将利于提出科学合理的风险控制措施,既保障了排水管网使用过程中的安全,又降低了大气环境受到的潜在污染风险。基于已有关于有害气体在排水管道内运动规律模型的研究[8-10],便于了解管道中有害气体的分布情况及水力条件对气体分布的影响,从而得出控制管道内有害气体产生的方法。

目前如许小冰等[11]、于玺等[12]和王怡等[13]研究人员的研究大多围绕城市排水管道内有害气体的控制展开,对农村排水管道内有害气体产生及风险控制措施研究缺乏。随着农村地区适宜管径排水管网的应用及普及,了解农村排水管道内有害气体的阐释机制,提出合理的控制方法,是保障农村排水管网安全的必要措施。本文通过研究城市排水系统内H.*?>=>2S和CH.*?>=>4气体的产生及风险控制,为控制农村排水管网中产生有害气体提供建议,从而保障农村排水管网安全有效运行和为小管径排水系统的设计提供指导性的意见。

全文HTML

-

H.*?>=>2S是一种无色、易燃的酸性气体,具有急性毒性和窒息性,浓度低时带恶臭,气味如臭蛋;浓度高时反而没有气味,因为高浓度的H.*?>=>2S可以麻痹嗅觉神经。不同浓度H.*?>=>2S对人体健康的危害见表1[14-16]。因此,关注排水管道H.*?>=>2S的产生及风险控制至为关键,对于保护城市管道安全(防腐、防臭)及保障管道运维工人人身安全具有十分重要的意义。

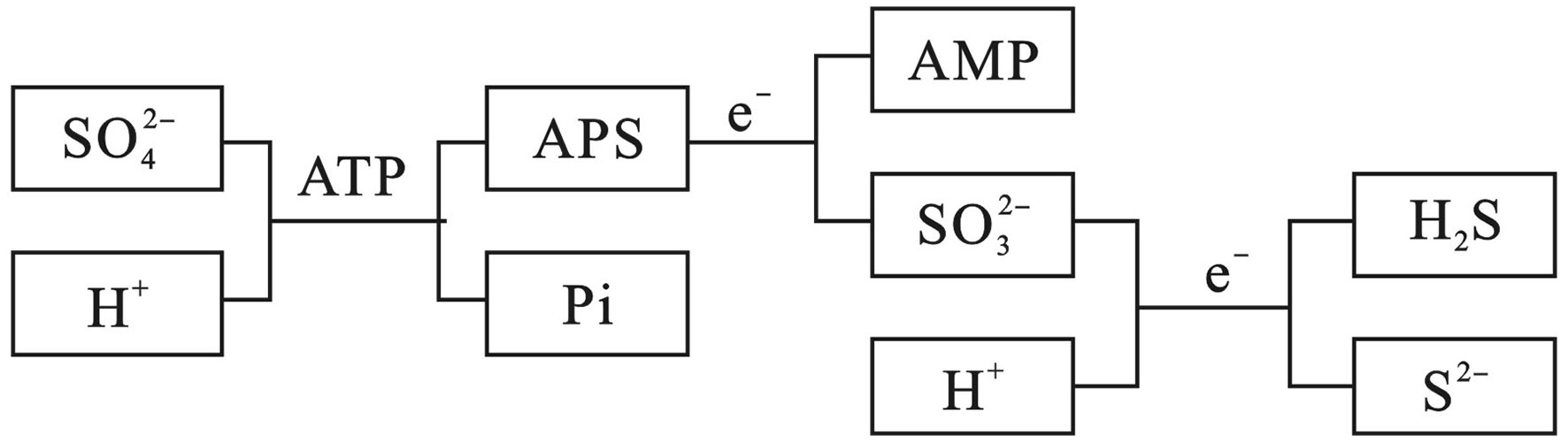

H.*?>=>2S产生的主要原因是,在厌氧条件下SRB消耗碳源并还原硫酸盐而产生H.*?>=>2S,并以硫离子及气态H.*?>=>2S的形式分别存在于水相及气相中[16-19],其原理见图2。

王洪臣等[20]指出硫酸盐难以渗入生物膜内层,故SRB的分布及产H.*?>=>2S现象多出现于生物膜表层。SUN et al[5]指出,SRB主要分布生物膜表面至膜内300 μm的区域,菌群占比见表2,此处是生物膜中H.*?>=>2S产生的主要区域。JIANG et al[21]指出生物膜底层的SRB丰度较低,硫酸盐还原速率也受到限制;而在生物膜0.5~1 mm的深度内,H.*?>=>2S的浓度随着深度的增加而急剧增加。ITO et al[22]发现生物膜Desulfobulbus、Desulfovibrio及Desulfomicrobium是污水生物膜中SRB的重要组成部分。以上研究结果表明,SRB多在生物膜表层进行硫酸盐还原过程。

-

影响排水管道中H.*?>=>2S产量的原因主要可以分为两类:排水管道运行的水力条件和管道中污水的水质特征。

1)运行水力条件包括水量、流速、水力停留时间、温度和管道比表面积等。SUN et al[23]指出水量减少会降低流速而增加污水停留时间。SRB还原硫酸盐生成的硫化物多以H.*?>=>2S、HS-和S2-的形式存在于水相中,水量增加导致湍流度增大使水中的硫化物以H.*?>=>2S的形式释放至气相中。艾海男等[24]指出当剪切力分别为1.12 Pa、1.29 Pa和1.45 Pa时,生物膜中SRB分别占总细菌数的0.036%、0.041%和0.027%;这表明当剪切力增加到一定程度后,可降低生物膜中SRB的含量,从而达到控制管道内H.*?>=>2S产生的目的。

2)污水水质特征的影响主要是污水碳硫比、pH值。LIU et al[25]指出可发酵有机物和硫酸盐的同时存在是H.*?>=>2S产生的必须条件。AI et al[6]指出当COD/SO.*?>=>42−值分别为3、6和9时,H.*?>=>2S产量分别约为30、15和20 mg,这表明调节污水碳硫比可控制管道中H.*?>=>2S的产生。SUDARJANTO et al[26]指出啤酒废水与生活污水以体积比1∶9混合时,H.*?>=>2S产量增加了40%,表明可发酵有机物的含量影响着H.*?>=>2S的产生。TALAIEKHOZANI et al[18]指出当pH值为9时,管道中的硫化物多以HS-的形式存在于水中。研究表明,溶解氧含量较低、COD值较高、且pH呈中性或微碱性时,利于H.*?>=>2S向气相中释放[27]。排水管道内H.*?>=>2S的分布规律为管网上游部分所产生的有害气体会向下游聚集,气相中H.*?>=>2S浓度随流经管道长度的增大而增加,而后趋于稳定,液相中硫化物浓度降低,而后趋于不变[28-29]。此外,带有跌水结构的检查井腐蚀现象较为严重[30]。

上述研究结果表明,运行水力条件(如水力停留时间、壁面剪切力、污水碳硫比、管道与大气环境间的压差等)和污水水质特征(如污水中可生物降解有机物的含量和污水pH值等)等因素均会影响硫化物的产生及H.*?>=>2S的释放。

-

控制排水管道内H.*?>=>2S产生的措施主要可以分为两类:改变排水管道运行的水力条件和调节污水水质特征。

1)调节排水管道运行时的水力条件的主要措施包括调节管道内的污水量、增大流速、增大壁面剪切力和增大管道内氧含量等。SUN et al[23]指出当人均用水量从210 L/d减少至150 L/d时,污水中硫化物的含量增加了0.68~0.79 mg/L,管道气相中H.*?>=>2S的含量降低了14%,这表明水量减少将增加污水在管道中的停留时间,从而增加硫化物在污水中的浓度;因此,当硫化物在水相中积累后,应避免管道中湍流状态的出现以控制H.*?>=>2S的扩散。艾海男等[24]指出当壁面剪切力由1.12 Pa增大至1.29 Pa时,生物膜中SRB的占比由0.036%增大至0.041%,当剪切力由1.29 Pa增大至1.45 Pa时,SRB占比由0.041%降至0.027%;即壁面剪切力可在一定程度上有助于生物膜的生长,但超过临界值后,生物膜中SRB丰度较高部分出现脱落,从而控制H.*?>=>2S的生成。于玺等[12]指出脉冲通气条件下,不同流速的管道中H.*?>=>2S产气抑制率均达到98%以上,而水流速度为0.2 m/s时的H.*?>=>2S的抑制率最高;由此可知,脉冲通气改善管道的厌氧环境,抑制了生物膜中SRB的活性、硫酸盐还原过程以及有机物的厌氧发酵过程,从而抑制管道中H.*?>=>2S的产生。

2)调节污水水质的主要措施包括投加化学氧化剂、投加碱度、投加金属盐和投加生物抑制剂等。注入氧气、投加硝酸盐及亚硝酸盐主要是通过提高氧化还原电位、加入电子受体的方式减少硫化物的产生[31]。RODRÍGUEZ-GÓMEZ et al[32]提出,污水中

${\rm{NO}}_{\rm{3}}^{\rm{ - }}$ 浓度达到5 mg/L时,可以完全抑制硫化物的生成;其机理主要是微生物以${\rm{NO}}_{\rm{3}}^{\rm{ - }}$ 为电子受体,在缺氧的条件下将硫化物氧化成单质硫[33];当硝酸盐消耗殆尽,SRB活性将逐渐恢复[20]。JIANG et al[34]指出亚硝酸盐投加量达到80 mg/L以上可完全控制硫化物的产生;连续33小时投加100 mg/L亚硫酸盐可抑制90%的硫酸盐还原过程,但亚硝酸盐的消耗后产H.*?>=>2S过程恢复。WILEY[35]提出污水pH值增加至8.5以上时,仅有3%的硫化物以H.*?>=>2S的形式存在;污水的pH值保持在9.5~10.0时,停止投药后2~3日内H.*?>=>2S恢复至平均水平,但长期维持污水高pH值可导致生物膜剥落或抑制部分SRB的活性。GUTIERREZ et al[36]指出提高污水pH值至10.5以上,H.*?>=>2S产量降低17%~34%,单次投加氢氧化钠仅在3~4日内控制管道中H.*?>=>2S的产生;长期保持高pH值可降低SRB的细胞存活率。铁盐是最常用于控制H.*?>=>2S产量的金属盐[11],与硫化物反应可生成FeS沉淀物,同时FeS还能抑制SRB的生命活动。ZHANG et al[37]指出向污水中投加21 mg/L的Fe3+后硫酸盐还原率降低了约60%,长期投加铁盐可抑制39%~60%的硫酸盐还原过程。投加生物制剂有利于管道中的有机物快速降解为简单的无机物,但其使用成本较高[38]。此外,通过调节污水碳硫比的方式也可以控制管道中有害气体的产生。综上所述,调节管道水力条件(包括降低污水在管道中的停留时间或避免管道中湍流现象的出现、增大壁面剪切力使生物膜脱落和采用脉冲通气等)及调节污水水质特征(包括增加管道中的氧含量、投加硝酸盐或亚硝酸盐、提高管道中污水的pH值和投加铁盐等)均可以控制管道中H.*?>=>2S的产生。

1.1. H.*?>=>2S的危害及产生过程

1.2. 管道H.*?>=>2S产生的影响因素

1.3. 管道H.*?>=>2S的风险控制措施

-

CH.*?>=>4是无色无味无毒的可燃性气体,与空气混合易爆炸,CH.*?>=>4含量在5%~15%就十分易燃;CH.*?>=>4含量在25%~30%时,出现窒息前症状如头痛、头晕和心跳加速等症状,甚至窒息死亡。同时,CH.*?>=>4是温室气体,对温室效应的贡献是二氧化碳的25倍[39]。因此,关注排水管道CH.*?>=>4的产生及风险控制具有十分重要的意义。

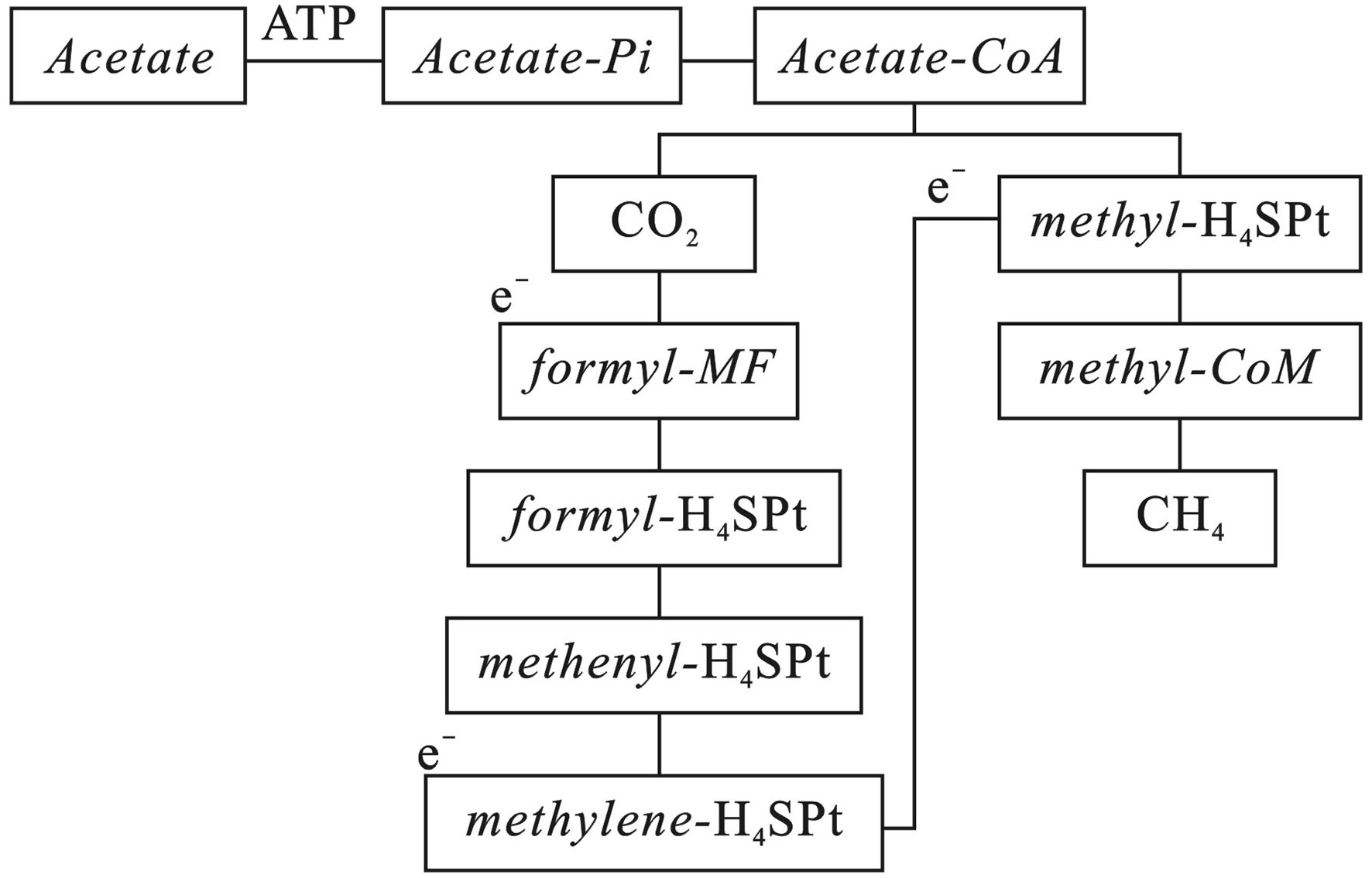

CH.*?>=>4产生的主要原因是在厌氧条件下MA消耗碳源并生成CH.*?>=>4[30-31],污水中的易发酵底物在发酵后产生的氢很容易被MA利用产生CH.*?>=>4[31-33]。MA对需要严格的厌氧环境,易在生物膜内层成为优势菌群。排水管道中CH.*?>=>4产生的原理见图3。

SUN et al[5]指出MA在生物膜500 μm的区域的丰度达到60%,在700 μm的区域达到75%;即生物膜内层是CH.*?>=>4产生的主要区域,并得出MA菌群占比,见表3。

王洪臣等[20]指出MA为专性厌氧菌,主要分布在生物膜250 μm以下的内层中,产甲烷作用多发生于此。AUGUET et al[40]指出生物膜形成初期,Methanosphaera和Methanobrevibacter为MA的主要组成部分,当生物膜成熟后,Methanosaeta成为MA菌群中的优势菌,占比为90%以上。这表明MA严格厌氧,多分布于生物膜内层,产甲烷活动也多在生物膜内层发生。

-

影响排水管道中CH.*?>=>4产量的原因主要可以分为两类:排水管道运行的水力条件和管道中污水的水质特征。

1)运行水力条件包括水力停留时间、水流流速、管道比表面积、壁面剪切力和温度等。SUN et al[23]指出水量减少增加了水力停留时间,从而增加CH.*?>=>4的生成速率和产量。LIU et al[41]指出夏季高温使CH.*?>=>4平均日产量高于冬季,而夜间的长水力停留时间使CH.*?>=>4产量高于白天。于玺等[12]指出在脉冲通气的条件下,当水流流速分别为0.2、0.6和1.0 m/s时,CH.*?>=>4产量的抑制率分别为44.4%、37.0%和51.0%;脉冲通气改变了管道内的厌氧环境和微生物群落结构,但对位于生物膜内层的MA的活性抑制较为有限。

2)污水水质特征的影响主要是污水碳硫比、污水中可发酵底物的含量。AI et al[6]指出当COD/SO.*?>=>42−值分别为3、6和9时,CH.*?>=>4产量分别约为70、40和120 mg,碳硫比为6时MA的活性受到较大抑制。GUISASOLA et al[42]指出产甲烷过程消耗大量易生物降解的有机物,当有CH.*?>=>4产生时,易降解有机物的含量从60 mg/L减少到20 mg/L;同时LIU et al[25]也指出CH.*?>=>4的产量随可发酵有机物含量的减少出现明显降低。排水管道内CH.*?>=>4分布规律为随着流经管道长度的增大及溶解氧浓度的降低,气相中CH.*?>=>4浓度增大[19-20]。

上述研究结果表明,运行水利条件(如水力停留时间、温度和水流流速等)和污水水质特征(如污水碳硫比、污水中可生物降解有机物的含量等)都会影响管道中CH.*?>=>4的生成量。

-

排水管道CH.*?>=>4的风险控制措施主要可以分为2类:调节排水管道的水力条件和通过添加药剂调节污水水质特征。

1)调节排水管道水力条件的措施包括调节水力停留时间、改变流速、选择合适的壁面剪切力和改善管道通风条件等。SUN et al[23]指出人均用水量从210 L/d减少至150 L/d时,水力停留时间增加,污水中溶解性CH.*?>=>4的含量增加了2倍以上,每日溶解性CH.*?>=>4向管道气相中排放的总量增加了1.5倍;这表明通过减少水力停留时间可以在一定程度上控制排水管道中的CH.*?>=>4产量。艾海男等[24]指出当壁面剪切力由1.12 Pa增大至1.45 Pa时,生物膜内氧含量降低,形成厌氧微环境,利于产甲烷过程的进行,可通过适当减小壁面剪切力的方式控制管道中CH.*?>=>4的产生。于玺等[12]指出脉冲通气的条件下,当水流速度为0.2 m/s时CH.*?>=>4产生的抑制率最大,这表明脉冲通气结合较小污水流速的条件可以在一定程度上控制管道中CH.*?>=>4气体的产生;但MA多分布于生物膜和沉积物的内层,氧气的渗透能力有限,使得脉冲通气对MA活性及产甲烷活动的影响仍较为有限。

2)调节污水水质特征的措施包括投加化学氧化剂、金属盐、碱度和生物抑制剂等。MA对氧气十分敏感,但MA多存在于生物膜内层,因此氧气对MA活性的抑制较有限。投加硝酸盐能改变污水的氧化还原电位,同时对CH.*?>=>4具有化学氧化作用,但硝酸盐渗透性有限,需长期投加才能完全抑制CH.*?>=>4的产生;JIANG et al[43]指出向污水中投加30 mg/L的硝酸盐时,CH.*?>=>4产量可降低80%左右;当硝酸盐投加量增加至130 mg/L时,产甲烷过程被完全抑制。JIANG et al[34]指出持续投加30 mg/L亚硝酸盐可完全抑制CH.*?>=>4的生成,停止投药2个月后CH.*?>=>4的抑制率仍有60%;由此可知,在同等投加剂量的前提下,亚硝酸盐对CH.*?>=>4的控制效果优于硝酸盐。GUTIERREZ et al[36]指出将污水的pH值提高至10.5以上,CH.*?>=>4的含量迅速降低95%以上,停止投药后30日内CH.*?>=>4产量也未完全恢复;MA对高pH值较敏感,污水pH值为9时可完全抑制MA的活性,而MA的生长速度较慢,导致停止投药CH.*?>=>4产量的恢复速率较慢。铁盐对CH.*?>=>4生成的抑制原理主要是沉淀物FeS对MA生命活动的抑制作用;ZHANG et al[37]指出向污水中投加21 mg/L的Fe3+后CH.*?>=>4产量降低了约80%,长期投加Fe3+时生物膜中的产甲烷过程可受到52%~80%的抑制。

综上所述,调节管道水力条件(包括降低污水在管道中的水力停留时间、适当减小壁面剪切力和采用脉冲通气等)及调节污水水质特征(包括增加排水管道内的氧含量、投加硝酸盐或亚硝酸盐、提高管道内污水的pH值和投加铁盐等)均可控制CH.*?>=>4的产量。

2.1. CH.*?>=>4的危害及产生过程

2.2. 管道CH.*?>=>4产生的影响因素

2.3. 管道CH.*?>=>4的风险控制措施

-

城市与农村地区在人口数量、居民用水习惯和供水情况等方面存在一定的差异,导致城市排水特点与农村有所区别,随着国家对农村环境的重视,一些经济相对发达以及环境水体较为敏感的农村采用管网收集污水。然而,城市排水管网的建设成本巨大,不适用于农村地区,排水管的设计也存在差异。针对农村排水特征,一些农村地区已经开始实施小管径(通常主干管管径≤200 mm)排水管网的建设,极大地节省了管网建设成本。目前对于农村排水管网的堵塞问题已有相应的研究[44],但对农村排水管道中有害气体控制的研究尚未开展。

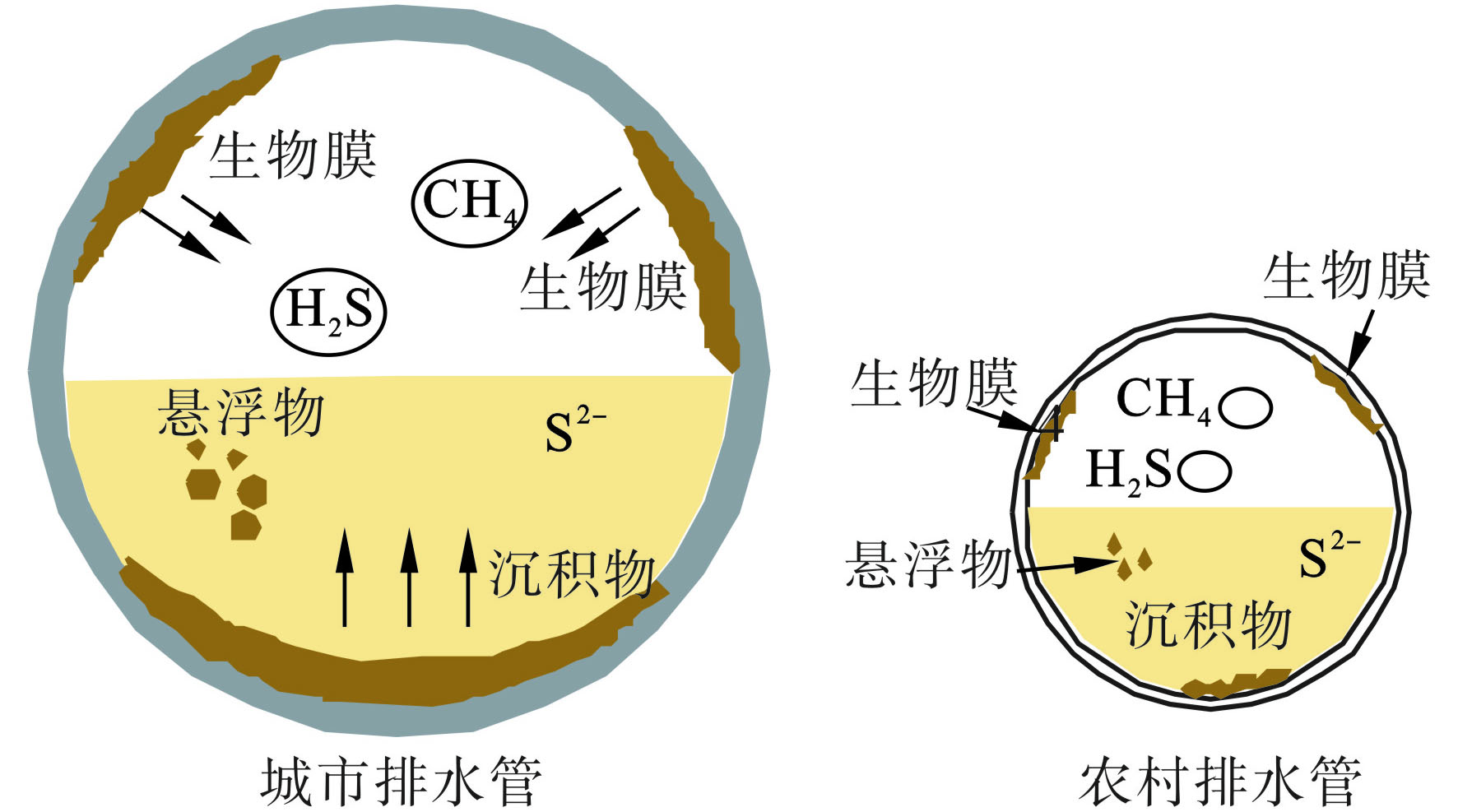

城市与农村的排水特征及排水管道特征[45]的区别见表4和图4。

通过对城市管网中有害气体产生及风险控制的分析,结合农村排水及排水管网的特征,提出适合农村排水管道有害气体风险控制的合理建议。

-

许多农村地区的生活污水经化粪池流入污水管网,化粪池内沉积物较多,主要为厌氧环境,所以化粪池是H.*?>=>2S产生的主要原因之一。ZUO et al[3]指出化粪池下游的检查井中均检测到100~400 mg/L的H.*?>=>2S浓度,证明化粪池中存在硫酸盐还原过程;此外,低流速有利于H.*?>=>2S以硫化物的形式存留在污水中。化粪池上层的大量浮渣以及化粪池长期处于关闭状态,阻碍H.*?>=>2S的逸散,使其以溶解态H.*?>=>2S的形式进入管道中,并在管道中的湍流状态下进入管道气相中,或在检查井中逸散至大气中。XU et al[46]指出壁面剪切力的增大降低生物膜的孔隙率,从而降低污水与生物膜之间的传质过程和膜内微生物的生命活动。同时,WANG et al[47]指出传质通量先是随着生物膜厚度的增大而增大,当生物膜厚度达到一定水平后,传质通量又随着生物膜厚度的继续增大而减小。XU et al[48]指出壁面剪切力影响生物膜的厚度、膜内生物量以及生物组成。

随着国家对城市水环境保护的重视,污水排放标准对污染物排放的控制愈发严格,许多工厂和企业向农村地区移动。这些现象给农村经济带来一定提升的同时,工厂和企业在生产、生活中排放的污水对农村原有生活污水的水质也造成一定的影响,这些影响可能会增加农村排水管道中有害气体的产生量。SUDARJANTO et al[26]指出啤酒废水的汇入将导致排水管道中H.*?>=>2S排放量增加40%;ZAN et al[49]指出管道内存在餐厨垃圾会增加污水中可生物降解有机物的含量,促进生物膜中MA的积累,导致CH.*?>=>4产生量提高了60%。

以上结果表明,排水管道的水力条件如水流状态、壁面剪切力等会影响管道生物膜中微生物的群落结构;污水管末端、检查井及工业污水汇入点等位置污水流态受到改变,出现紊流状态,从而增加H.*?>=>2S和CH.*?>=>4向气相中的扩散,成为有害气体聚集的风险点[50]。此外,排水管道中污水水质的变化会影响管道微生物的群落结构,从而影响有害气体的产生。

综上所述,农村排水管道内有害气体的风险控制措施主要为以下几点。

1)控制化粪池中H.*?>=>2S的产生。及时清理化粪池中的沉积物、投加适宜的化学药剂或生物抑制剂、改善化粪池厌氧环境等措施可在一定程度上抑制化粪池中SRB的活性,以此控制H.*?>=>2S的产生。

2)通过改变水力条件以调整生物膜微生物群落结构。管道水力条件如流速、壁面剪切力等可影响生物膜内微生物的空间分布,可通过建立管道模型,模拟不同排水条件下的剪切应力和流速对生物膜中微生物群落结构的影响,结合实际情况选取合适的剪切应力和设计流速,从而达到对管道内有害气体的产生加以调控。

3)调节污水水质。通过调节污水碳硫比可以控制管道中有害气体的产生量。同时,控制和减少工业废水或可生物降解有机物含量较高的污水的汇入,此类废水会增加排水管道中有害气体的产生,在农村排水管道的管理中,应避免接入该类废水,建设单独处理设施达到相应标准后排放。

4)优化管网设计,改善通风条件。现已有许多关于管道内气体流通模型的研究,根据现有研究或采用计算流体力学的方式可了解管道中气体的运动规律,优化管网通风口的布置,改善管道内的厌氧环境。PVC管道具有较好的耐腐蚀性,腐蚀现象多出现在检查井,使用具有密封性的冲洗口代替检查井,既可以降低管网建造成本,又能避免腐蚀现象和气体泄漏现象的出现。

3.1. 农村与城市排水管道特征对比

3.2. 农村排水管道有害气体产生及风险控制

-

1)管道中H.*?>=>2S和CH.*?>=>4的产生原因分别是SRB消耗碳源并还原硫酸盐产生H.*?>=>2S,MA消耗碳源通过代谢途径产生CH.*?>=>4。控制H.*?>=>2S和CH.*?>=>4生成的主要措施是改变排水管道运行的水力条件(如调节壁面剪切力、减少管道中污水的停留时间和增加管道中的氧含量等)和调节污水水质特征(如投加硝酸盐和亚硝酸盐、提高污水pH值、投加Fe3+等金属盐、投加生物抑制剂、改变污水碳硫比和避免工业废水汇入等)。但目前的风险控制措施均有其优缺点,没有哪一种方法能够适用于所有排水管道,可通过借助数值模型分析管道内气体运动及分布规律,利用多种措施实现排水管道有害气体的协同控制。

2)农村排水管道中H.*?>=>2S和CH.*?>=>4的可能来源主要是化粪池和管道微生物系统。控制有害气体风险的措施为:通过投加硝酸盐和亚硝酸盐、提高污水pH值、投加Fe3+等金属盐、投加生物抑制剂和清理化粪池沉积物等方式控制化粪池中有害气体的产生;通过调整管道水力条件、调整污水水质、优化管网设计和完善后期管理等方式抑制管道微生物产生有害气体。投加化学药剂或生物制剂的花费较大,对于农村地区而言,结合地形地貌等自然地理特征,适宜调整管道水力条件、优化管网设计是实现管道有害气体控制更为经济有效的方法。

下载:

下载: